- Shortcut(ショートカット)徹底解剖:安全性は?危険性は?安心して使うための完全ガイド

- Shortcut(ショートカット)の安全性:基本的な理解とリスク評価

- Shortcut(ショートカット)の危険性:潜在リスクと具体的な対策

- Shortcut(ショートカット)を安全に使うために:導入と運用におけるベストプラクティス

- Shortcut(ショートカット)の安全性に関するFAQ:導入前に知っておくべきこと

Shortcut(ショートカット)徹底解剖:安全性は?危険性は?安心して使うための完全ガイド

近年、業務効率化を目的としたAIツールの導入が加速しています。

その中でも、Excel作業を自動化するAIエージェント「Shortcut(ショートカット)」は、特に注目を集めています。

しかし、便利な一方で、その安全性や危険性について不安を感じている方もいるのではないでしょうか。

本記事では、「Shortcut(ショートカット)危険性 安全」というキーワードで情報を検索している読者の皆様に向けて、Shortcut(ショートカット)の安全性について徹底的に解説します。

データセキュリティ、倫理的な側面、プレビュー版のリスク、具体的な対策まで、専門的な知識をわかりやすくまとめました。

この記事を読めば、Shortcut(ショートカット)を安心して利用するための知識を身につけ、業務効率化に役立てることができるでしょう。

Shortcut(ショートカット)の安全性:基本的な理解とリスク評価

この大見出しでは、Shortcut(ショートカット)の安全性を理解するための基礎知識を提供します。

データセキュリティの現状、倫理的な懸念点、プレビュー版のリスクなど、多角的な視点からShortcut(ショートカット)の安全性を評価します。

また、企業がShortcut(ショートカット)を安全に利用するための倫理ガイドラインについても解説します。

Shortcut(ショートカット)の利用を検討している方は、まずここから読み進めてください。

Shortcut(ショートカット)のデータセキュリティ:保護の現状と対策

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)のデータセキュリティに焦点を当て、データの保護がどのように行われているかを解説します。

クラウド上でのデータ処理における暗号化やアクセス制御の重要性、個人情報保護法やGDPRへの準拠状況、プライバシーポリシーの内容などを詳しく見ていきましょう。

データセキュリティに関する不安を解消し、安心してShortcut(ショートカット)を利用するための情報を提供します。

クラウド上でのデータ処理:暗号化とアクセス制御の重要性

Shortcut(ショートカット)は、Excelファイルをクラウド上で処理する可能性が高いため、データセキュリティにおいて暗号化とアクセス制御が極めて重要になります。

クラウド上にアップロードされたデータは、保存時と転送時の両方において暗号化されている必要があります。

保存時の暗号化とは、データがクラウドストレージに保管される際に、第三者が容易に解読できない形式に変換することです。

これにより、万が一、クラウドストレージが不正アクセスを受けたとしても、データの内容が漏洩するリスクを大幅に低減できます。

転送時の暗号化とは、データがユーザーのデバイスとクラウドサーバーの間で送受信される際に、暗号化された通信経路(例えば、HTTPS)を使用することです。

これにより、通信経路を傍受されたとしても、データの内容が盗み見られることを防ぎます。

アクセス制御とは、誰がどのデータにアクセスできるかを厳密に管理する仕組みです。

Shortcut(ショートカット)では、ユーザーごとにアクセス権限を付与し、不要なアクセスを制限する必要があります。

例えば、機密性の高い財務データには、特定の担当者のみがアクセスできるように設定するといった対策が考えられます。

また、多要素認証(MFA)を導入することで、アカウントの不正アクセスを防止し、セキュリティをさらに強化することができます。

これらの対策を講じることで、クラウド上でのデータ処理におけるセキュリティリスクを最小限に抑え、安心してShortcut(ショートカット)を利用することができます。

- 暗号化:保存時暗号化と転送時暗号化の両方を実装

- アクセス制御:ユーザーごとの厳密な権限管理

- 多要素認証:アカウント保護の強化

個人情報保護法(日本)およびGDPR(EU)への準拠状況

Shortcut(ショートカット)が個人情報を取り扱う場合、日本国内においては個人情報保護法、EUにおいてはGDPR(一般データ保護規則)といった法令への準拠が不可欠となります。

個人情報保護法は、個人情報の取得、利用、保管、提供、削除など、個人情報のライフサイクル全体を規制する法律です。

企業は、個人情報を取得する際には、利用目的を明確にし、本人から同意を得る必要があります。

また、取得した個人情報は、安全に管理し、漏洩、滅失、毀損などを防止するための措置を講じなければなりません。

GDPRは、EU域内に居住する個人の個人情報を保護するための規則であり、EU域内で事業を行う企業だけでなく、EU域外の企業であっても、EU域内の個人の個人情報を処理する場合には適用されます。

GDPRは、個人情報保護法よりもさらに厳格な要件を定めており、例えば、個人データの処理に関する透明性の確保、データ主体(本人)の権利の尊重(アクセス権、訂正権、削除権など)、データ保護責任者(DPO)の選任などが求められます。

Shortcut(ショートカット)がこれらの法令に準拠するためには、以下の対策が考えられます。

- プライバシーポリシーの明確化:どのような個人情報を収集し、どのように利用するのかを明確に記載する。

- データ処理の透明性:個人データの処理に関する情報を、分かりやすく提供する。

- データ主体の権利の尊重:アクセス権、訂正権、削除権などの権利を尊重し、行使するための手続きを整備する。

- セキュリティ対策の強化:個人データの漏洩、滅失、毀損などを防止するための技術的および組織的な対策を講じる。

- 第三者提供の制限:個人データを第三者に提供する場合には、本人の同意を得るか、法令に基づく正当な理由が必要となる。

これらの対策を講じることで、Shortcut(ショートカット)は、個人情報保護法およびGDPRを遵守し、ユーザーの信頼を得ることができます。

企業は、Shortcut(ショートカット)を利用する際には、これらの法令遵守状況を確認し、必要に応じて追加の対策を講じる必要があります。

###### 補足: Cookie(クッキー)の取り扱いについて

ウェブサイトやアプリケーションでCookieを使用する場合、その利用目的を明確にし、ユーザーの同意を得る必要があります。

GDPRにおいては、Cookieの使用に関する同意は、明示的かつ自由意志に基づいて行われる必要があります。

Shortcut(ショートカット)のプライバシーポリシー:ユーザーデータの取り扱い

Shortcut(ショートカット)のプライバシーポリシーは、ユーザーがサービスを利用する上で提供するデータがどのように収集、利用、共有、保護されるかを明示する重要な文書です。

ユーザーは、Shortcut(ショートカット)を利用する前に、プライバシーポリシーを必ず確認し、自身のデータがどのように扱われるかを理解する必要があります。

プライバシーポリシーには、通常、以下の情報が含まれています。

- 収集するデータの種類:氏名、メールアドレス、IPアドレス、利用状況など、どのようなデータが収集されるのか。

- データの利用目的:収集したデータを何のために利用するのか(サービス提供、改善、広告など)。

- データの共有先:データを第三者と共有する場合、その共有先の種類(提携企業、広告主など)と共有するデータの範囲。

- データの保存期間:データをどのくらいの期間保存するのか。

- データ保護のための措置:データの暗号化、アクセス制御、セキュリティ対策など、データを保護するためにどのような措置を講じているのか。

- ユーザーの権利:データ主体(ユーザー)が自身のデータに関してどのような権利(アクセス権、訂正権、削除権など)を持つのか。

- プライバシーポリシーの変更:プライバシーポリシーが変更された場合に、どのように通知されるのか。

Shortcut(ショートカット)のプライバシーポリシーを確認する際には、特に以下の点に注意すると良いでしょう。

- データ収集の範囲:必要以上に広範囲なデータを収集していないか。

- データ利用の透明性:データの利用目的が明確に記載されているか。

- 第三者提供の制限:個人データを第三者に提供する場合には、本人の同意を得る旨が明記されているか。

- セキュリティ対策の妥当性:データの暗号化やアクセス制御など、セキュリティ対策が十分に講じられているか。

- 連絡先の明示:プライバシーポリシーに関する問い合わせ先が明示されているか。

もし、プライバシーポリシーの内容に不明な点や懸念事項がある場合は、Shortcut(ショートカット)の提供元に問い合わせて確認することをお勧めします。

透明性の高いプライバシーポリシーを持つサービスを選ぶことは、自身の個人情報を保護するための重要なステップです。

Shortcut(ショートカット)利用における倫理的な懸念点:誤用リスクと対策

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)の利用に伴う倫理的な懸念点に焦点を当てます。

特に、Shortcut(ショートカット)のプロモーションスローガンである「ズルをする」という表現が、企業イメージやブランドに与える影響、AIによる判断の偏り、公平性の問題などを掘り下げて解説します。

企業がShortcut(ショートカット)を安全かつ倫理的に利用するためのガイドラインを提示し、リスクを最小限に抑えるための対策を提案します。

「ズルをする」スローガンの意味と企業イメージへの影響

Shortcut(ショートカット)が掲げる「We want to cheat on everything(あらゆることでズルをする)」というスローガンは、一見すると革新的で効率的なイメージを想起させる一方で、倫理的な懸念や企業イメージへの悪影響を引き起こす可能性も孕んでいます。

このスローガンは、Shortcut(ショートカット)が提供する高速かつ自動化されたExcel作業を通じて、従来の手作業による非効率な作業から解放され、時間や労力を節約できるというメッセージを伝えることを意図していると考えられます。

しかし、「ズルをする」という表現は、不正行為や手抜きといったネガティブなイメージと結びつきやすく、特に倫理観や信頼性を重視する企業にとっては、受け入れがたい表現となる可能性があります。

企業がShortcut(ショートカット)を導入する際には、このスローガンが企業イメージに与える影響を慎重に検討する必要があります。

例えば、以下のようなリスクが考えられます。

- 顧客からの信頼低下:「ズルをする」という表現が、顧客に対して不誠実な印象を与え、信頼を損なう可能性がある。

- 従業員のモラル低下:従業員がShortcut(ショートカット)の利用を通じて、倫理観や責任感を欠くようになる可能性がある。

- 採用活動への悪影響:倫理観を重視する求職者が、「ズルをする」というスローガンに反感を抱き、応募を控える可能性がある。

- 広報活動への支障:企業がShortcut(ショートカット)の利用を広報する際に、「ズルをする」という表現が批判の対象となり、企業イメージを損なう可能性がある。

これらのリスクを回避するためには、企業はShortcut(ショートカット)の利用目的や倫理的な配慮について、社内外に明確に説明する必要があります。

また、「ズルをする」というスローガンをそのまま使用するのではなく、よりポジティブで倫理的な表現に置き換えることも検討すべきでしょう。

例えば、「効率化」「自動化」「生産性向上」といった言葉を用いることで、Shortcut(ショートカット)の利点を強調しつつ、倫理的な懸念を払拭することができます。

###### スローガン変更の例:

* “We want to cheat on everything” → “We empower you to work smarter, not harder.”

* “We want to cheat on everything” → “Automate your Excel tasks and reclaim your time.”

* “We want to cheat on everything” → “Unlock your Excel potential with AI-powered efficiency.”

AIによる判断の偏り:バイアスと公平性を担保する方法

AIエージェントであるShortcut(ショートカット)が、学習データやアルゴリズムの設計に起因するバイアスを持つ可能性は、倫理的な観点から重要な懸念事項です。

AIがバイアスを持つと、特定の人種、性別、年齢、またはその他の属性を持つ人々に対して不利な判断を下す可能性があり、公平性を損なう結果につながります。

例えば、過去のデータに基づいて学習したAIが、特定の人種に対して融資を承認しにくいといった偏った判断を下す可能性があります。

このようなバイアスを軽減し、公平性を担保するためには、以下の対策が有効です。

- 多様な学習データの利用:AIの学習に使用するデータを、できる限り多様な属性を持つ人々から収集することで、バイアスを軽減することができます。

- バイアス検出ツールの活用:AIの判断にバイアスが含まれていないかを検出するためのツールを活用し、定期的にバイアスの有無をチェックする。

- アルゴリズムの透明性の確保:AIの判断プロセスを理解しやすくするために、アルゴリズムの透明性を高める。

- 説明可能なAI(XAI)の導入:AIがどのような根拠に基づいて判断を下したのかを説明できる技術を導入する。

- 人間の監視と介入:AIの判断結果を人間が定期的にチェックし、必要に応じて介入することで、バイアスによる不当な判断を是正する。

- 倫理委員会の設置:AIの倫理的な利用に関するガイドラインを策定し、運用を監督する倫理委員会を設置する。

特に、Excelデータは、過去の業務プロセスや判断が反映されていることが多く、意図せずともバイアスを含んでいる可能性があります。

Shortcut(ショートカット)を利用する際には、AIが学習するデータに偏りがないか、AIの判断結果に不当な差別が含まれていないかを常に意識し、上記のような対策を講じることが重要です。

###### 補足:

データの前処理段階で、バイアスを取り除くための処理を行うことも有効です。

例えば、特定の人種や性別のデータが極端に少ない場合には、データを補完したり、重み付けを調整したりすることで、バイアスを軽減することができます。

倫理ガイドラインの策定:企業がShortcut(ショートカット)を安全に利用するために

企業がAIエージェントであるShortcut(ショートカット)を安全かつ倫理的に利用するためには、明確な倫理ガイドラインを策定し、社内に周知徹底することが不可欠です。

倫理ガイドラインは、AIの利用目的、範囲、判断基準、責任の所在などを明確に定めることで、AIの誤用や不正利用を防止し、企業の倫理観を維持するための指針となります。

倫理ガイドラインを策定する際には、以下の要素を考慮すると良いでしょう。

- AIの利用目的の明確化:Shortcut(ショートカット)をどのような目的で利用するのか、具体的な業務プロセスを明示する。

- AIの利用範囲の限定:Shortcut(ショートカット)を利用できる業務範囲を限定し、倫理的に問題のある業務への利用を禁止する。

- AIの判断基準の明確化:AIがどのようなデータに基づいて判断を下すのか、判断基準を明確に定義する。

- 人間の責任の所在の明確化:AIの判断結果に対する責任は誰が負うのか、責任の所在を明確にする。

- プライバシー保護の徹底:個人情報保護法やGDPRなどの法令を遵守し、個人データの取り扱いに関するルールを定める。

- バイアス対策の実施:AIの判断にバイアスが含まれていないかを定期的にチェックし、必要に応じて改善措置を講じる。

- 透明性の確保:AIの判断プロセスを可能な限り公開し、説明責任を果たす。

- 従業員教育の実施:Shortcut(ショートカット)を利用する従業員に対して、倫理ガイドラインの内容を教育し、理解を深める。

- 違反時の措置の明確化:倫理ガイドラインに違反した場合の措置を明確にし、違反行為を抑止する。

- 定期的な見直しと改善:社会情勢や技術の進歩に合わせて、倫理ガイドラインを定期的に見直し、改善する。

倫理ガイドラインは、単なる形式的な文書ではなく、企業全体の倫理観を反映した実践的なものでなければなりません。

経営層が率先して倫理ガイドラインを遵守し、従業員に対して倫理的な行動を促すことで、Shortcut(ショートカット)を安全かつ倫理的に利用するための企業文化を醸成することが重要です。

###### 倫理ガイドライン策定の例:

1. AIの利用は、業務効率化と顧客満足度向上を目的とする。

2. AIの利用範囲は、個人情報保護法および社内規定に準拠する。

3. AIの判断基準は、透明性と公平性を重視する。

4. AIの判断結果に対する最終的な責任は、担当者が負う。

5. 倫理ガイドライン違反者には、懲戒処分を含む厳正な措置を講じる。

プレビュー版の安全性:潜在的なバグと脆弱性への対応

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)がプレビュー版であることに起因する安全性について掘り下げて解説します。

プレビュー版のソフトウェアには、予期せぬバグや脆弱性が存在する可能性があり、それらがデータセキュリティやシステムに及ぼす影響について検討します。

プレビュー版を利用する際に注意すべき点や、本番データを利用する前のテストの重要性、開発元の信頼性などについて詳しく解説します。

公式リリース版への期待と、それまでの間の安全な利用方法について理解を深めましょう。

プレビュー版の制限:潜在的なバグと脆弱性への対応

プレビュー版のソフトウェア、特にAIエージェントであるShortcut(ショートカット)の場合、製品版と比較して、潜在的なバグやセキュリティ脆弱性が存在する可能性が高まります。

これは、プレビュー版が開発段階であり、まだ十分なテストや検証が行われていないためです。

バグは、ソフトウェアの動作に予期せぬ誤りや不具合を引き起こす可能性があり、最悪の場合、データの損失やシステムの停止につながることもあります。

セキュリティ脆弱性は、悪意のある第三者による不正アクセスや攻撃を許す可能性があり、個人情報や機密情報の漏洩につながるリスクがあります。

Shortcut(ショートカット)のプレビュー版を利用する際には、これらのリスクを十分に理解し、以下の対策を講じる必要があります。

- 非本番環境での利用:プレビュー版は、本番環境で使用する重要なデータではなく、テスト用のデータや非機密情報を使用して試用する。

- 定期的なバックアップ:万が一、データが破損した場合に備えて、定期的にデータのバックアップを作成する。

- セキュリティソフトの導入:ウイルス対策ソフトやファイアウォールなどのセキュリティソフトを導入し、不正アクセスやマルウェア感染を防止する。

- 最新情報の確認:開発元であるFundamental Research Labsからの最新情報を定期的に確認し、既知のバグや脆弱性に関する情報を把握する。

- フィードバックの提供:バグや不具合を発見した場合は、開発元に積極的にフィードバックを提供し、改善に協力する。

- 利用規約の確認:プレビュー版の利用規約をよく読み、免責事項や責任範囲などを確認する。

- セキュリティに関する注意喚起:社内でプレビュー版を利用する場合は、従業員に対してセキュリティに関する注意喚起を行い、安全な利用を促す。

プレビュー版は、製品版よりも早く新機能を試せるというメリットがある一方で、リスクも伴います。

上記の対策を講じることで、リスクを最小限に抑え、安全にShortcut(ショートカット)のプレビュー版を利用することができます。

###### バグ発見時の報告例:

* Excelファイルのインポート時にエラーが発生する。

* 特定の関数を実行すると、予期せぬ結果が返される。

* アプリケーションが頻繁にクラッシュする。

プレビュー版利用時のデータ保護:本番データ利用前のテストの重要性

Shortcut(ショートカット)のプレビュー版を利用する際、最も重要なことの一つは、本番データ(実際に業務で使用しているデータ)を直接使用する前に、必ずテストを行うことです。

プレビュー版は、製品版と比較して不安定であり、予期せぬバグやエラーが発生する可能性があります。

本番データを直接使用した場合、データの破損、損失、または情報漏洩といった深刻な事態を引き起こすリスクがあります。

テストを行う際には、以下の点に注意すると良いでしょう。

- テストデータの作成:本番データと類似した構造を持つ、テスト用のデータを作成する。個人情報や機密情報が含まれる場合は、匿名化やマスキング処理を行う。

- テスト環境の構築:本番環境とは異なる、テスト専用の環境を構築する。これにより、プレビュー版の不具合が本番環境に影響を与えることを防ぐ。

- テストケースの作成:Shortcut(ショートカット)の様々な機能を試すための、具体的なテストケースを作成する。例えば、特定の関数を実行する、特定の形式のファイルをインポートするなど。

- テストの実施と記録:作成したテストケースに基づいてテストを実施し、結果を詳細に記録する。エラーが発生した場合は、その内容、発生条件、再現手順などを記録する。

- テスト結果の分析:テスト結果を分析し、プレビュー版の安定性、信頼性、セキュリティなどを評価する。

- リスク評価:テスト結果に基づいて、本番データを使用した場合のリスクを評価する。リスクが高いと判断される場合は、プレビュー版の利用を中止するか、追加の対策を講じる。

- テスト結果の共有:テスト結果を社内で共有し、関係者間で情報を共有する。

テストを行うことで、プレビュー版の潜在的なリスクを事前に把握し、本番データを使用した場合の安全性を確認することができます。

特に、個人情報や機密情報を扱う場合には、テストを徹底し、リスクを最小限に抑えることが重要です。

###### テスト結果記録例:

| テストケース | 期待される結果 | 実際の結果 | 備考 |

|—|—|—|—|

| CSVファイルのインポート | データが正常に読み込まれる | エラーが発生 | ファイル形式に問題がある可能性 |

| 特定の関数を実行 | 正しい結果が返される | 間違った結果が返される | 関数の実装にバグがある可能性 |

| アプリケーションの起動 | 正常に起動する | 起動に時間がかかる | パフォーマンスの問題 |

開発元の信頼性:Fundamental Research Labsのセキュリティ対策

Shortcut(ショートカット)を利用する上で、開発元であるFundamental Research Labsの信頼性は、非常に重要な要素となります。

特にプレビュー版を利用する場合、開発元のセキュリティ対策や情報公開の姿勢が、ユーザーの安心感に大きく影響します。

Fundamental Research Labsがどのような組織であるか、どのようなセキュリティ対策を講じているかを確認することは、Shortcut(ショートカット)の安全性を評価する上で欠かせません。

現時点で公開されている情報は限られていますが、以下の点を参考に、開発元の信頼性を評価すると良いでしょう。

- 企業情報の公開:Fundamental Research Labsが、企業の所在地、連絡先、代表者名などの基本情報を公開しているか。

- セキュリティ対策の公開:データ暗号化、アクセス制御、脆弱性対策など、どのようなセキュリティ対策を講じているかを具体的に公開しているか。

- プライバシーポリシーの明確さ:個人情報の取り扱いに関するポリシーが明確に記載されているか。

- 過去のセキュリティインシデント:過去にセキュリティインシデントが発生した事例がないか。また、発生した場合、どのように対応したかを公開しているか。

- 第三者機関による評価:第三者機関によるセキュリティ監査や認証を受けているか。

- 情報公開の頻度:セキュリティに関する情報を定期的に公開しているか。

- サポート体制:セキュリティに関する問い合わせに対応するサポート体制が整っているか。

- 開発チームの専門性:セキュリティに関する専門知識を持つ開発チームが在籍しているか。

- コミュニティとの連携:セキュリティ研究者やハッカーコミュニティと連携し、脆弱性情報の収集や対策に努めているか。

これらの情報を総合的に判断し、Fundamental Research Labsが信頼できる組織であると評価できる場合、Shortcut(ショートカット)の利用を検討する価値があるでしょう。

しかし、情報が不足している場合は、開発元に直接問い合わせて、セキュリティ対策に関する詳細な情報を確認することをお勧めします。

###### 問い合わせ例:

* 貴社の所在地、連絡先、代表者名などの基本情報を教えてください。

* 貴社が講じている具体的なセキュリティ対策について教えてください。

* 貴社のプライバシーポリシーについて詳しく教えてください。

* 過去にセキュリティインシデントが発生した事例はありますか?

* 第三者機関によるセキュリティ監査や認証を受けていますか?

Shortcut(ショートカット)の危険性:潜在リスクと具体的な対策

この大見出しでは、Shortcut(ショートカット)の利用に伴う潜在的な危険性について詳しく解説します。

データ漏洩のリスク、誤ったデータ処理のリスク、過剰な依存によるスキル低下のリスクなど、様々な角度から危険性を検証し、具体的な対策を提示します。

Shortcut(ショートカット)を安全に利用するためには、これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

データ漏洩のリスク:機密情報を守るための多層防御

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)の利用におけるデータ漏洩のリスクに焦点を当て、機密情報を守るための多層防御について解説します。

内部不正アクセス、外部からの攻撃、データバックアップと復旧など、様々な角度からデータ漏洩のリスクを分析し、具体的な対策を提示します。

多層防御とは、複数のセキュリティ対策を組み合わせることで、一つの対策が破られた場合でも、他の対策で防御できる仕組みです。

内部不正アクセス対策:従業員の権限管理と監査ログの重要性

内部不正アクセスは、組織内部の従業員、または元従業員が悪意を持ってデータに不正にアクセスし、情報を漏洩させる行為です。

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールを利用する場合、従業員が機密情報を含むExcelファイルにアクセスする機会が増えるため、内部不正アクセス対策は特に重要になります。

内部不正アクセスを防ぐためには、以下の対策が有効です。

- 厳格な権限管理:従業員に必要最小限の権限のみを付与し、不要なデータへのアクセスを制限する。役職、部署、担当業務などに応じて、アクセス権限を細かく設定する。

- 多要素認証の導入:ログイン時にIDとパスワードに加えて、SMS認証、生体認証、または認証アプリなど、複数の認証要素を要求することで、不正アクセスを防止する。

- 定期的なパスワード変更の義務付け:パスワードの使い回しを防ぐため、定期的なパスワード変更を義務付ける。また、推測されやすいパスワードの使用を禁止する。

- 退職者のアクセス権限の速やかな削除:退職者のアカウントを速やかに停止し、アクセス権限を削除する。

- 従業員教育の実施:セキュリティに関する意識向上を図るため、定期的に従業員教育を実施する。内部不正アクセスのリスク、対策方法、および違反時の処罰などを周知する。

- 監査ログの取得と分析:誰が、いつ、どのデータにアクセスしたかを記録する監査ログを取得し、定期的に分析する。不審なアクセスパターンを早期に発見し、対応する。

- アクセスログの監視:ファイルへのアクセス状況、操作履歴などを監視し、異常なアクセスを検知する。

- データ漏洩防止(DLP)ソリューションの導入:機密情報を含むファイルが外部に持ち出されることを防止するDLPソリューションを導入する。

特に監査ログは、内部不正アクセスの証拠を収集し、責任追及を行う上で非常に重要です。

監査ログを適切に管理し、分析することで、不正行為の早期発見、原因究明、および再発防止に役立てることができます。

###### 監査ログ分析例:

* 特定の従業員が、勤務時間外に大量のファイルにアクセスしている。

* 特定の従業員が、普段アクセスしない部署のファイルにアクセスしている。

* 機密情報を含むファイルが、外部ストレージサービスにアップロードされている。

外部からの攻撃:脆弱性対策と最新セキュリティアップデートの適用

外部からの攻撃は、悪意のある第三者がShortcut(ショートカット)のシステムやネットワークに侵入し、データを盗み取ったり、改ざんしたり、破壊したりする行為です。

外部からの攻撃を防ぐためには、脆弱性対策と最新セキュリティアップデートの適用が不可欠です。

脆弱性とは、ソフトウェアやシステムに存在するセキュリティ上の欠陥のことで、攻撃者がこの脆弱性を悪用することで不正アクセスが可能になります。

最新セキュリティアップデートは、脆弱性を修正するための修正プログラムであり、定期的に適用することで、外部からの攻撃に対する防御力を高めることができます。

以下の対策は、外部からの攻撃を防ぐために有効です。

- 脆弱性診断の実施:定期的に脆弱性診断を実施し、システムに潜在する脆弱性を発見する。

- 最新セキュリティアップデートの適用:OS、ミドルウェア、アプリケーションなど、すべてのソフトウェアに対して、最新のセキュリティアップデートを速やかに適用する。

- ファイアウォールの導入と適切な設定:不正なアクセスを遮断するため、ファイアウォールを導入し、適切な設定を行う。

- 侵入検知・防御システム(IDS/IPS)の導入:不正なアクセスを検知し、防御するIDS/IPSを導入する。

- WAF(Web Application Firewall)の導入:Webアプリケーションに対する攻撃を防御するWAFを導入する。

- アンチウイルスソフトの導入と定義ファイルの更新:ウイルスやマルウェアの感染を防ぐため、アンチウイルスソフトを導入し、定義ファイルを常に最新の状態に保つ。

- 不正アクセス検知システムの導入:不審なアクセスパターンを検知するシステムを導入する。

- アクセスログの監視:システムへのアクセスログを監視し、不正なアクセスを早期に発見する。

- セキュリティ教育の実施:従業員に対して、フィッシング詐欺やマルウェア感染などの手口を周知し、セキュリティ意識の向上を図る。

特にShortcut(ショートカット)のようなクラウドサービスを利用する場合、サービス提供事業者のセキュリティ対策状況を確認することも重要です。

サービス提供事業者が、どのような脆弱性対策やセキュリティアップデートの適用を行っているか、第三者機関によるセキュリティ監査を受けているかなどを確認し、安全なサービスを選択するようにしましょう。

###### 脆弱性診断の項目例:

* OS、ミドルウェア、アプリケーションのバージョン情報

* 既知の脆弱性の有無

* 不要なポートの開放状況

* パスワード設定の状況

* アクセス制御の設定状況

データバックアップと復旧:災害対策と事業継続計画(BCP)

データバックアップと復旧は、災害やシステム障害が発生した場合に、データを保護し、事業を継続するための重要な対策です。

データバックアップとは、データを別の場所にコピーし、元のデータが失われた場合に復元できるようにすることです。

データ復旧とは、バックアップデータを使用して、失われたデータを元の状態に戻すことです。

災害対策とは、地震、火災、水害などの自然災害から、システムやデータを保護するための対策です。

事業継続計画(BCP)とは、災害やシステム障害が発生した場合でも、事業を継続するための計画です。

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールを利用する場合、データがクラウド上に保存されることが多いため、データバックアップと復旧は特に重要になります。

以下の対策は、データバックアップと復旧、災害対策、および事業継続計画(BCP)のために有効です。

- 定期的なバックアップ:データを定期的にバックアップし、バックアップデータを別の場所に保管する。バックアップ頻度は、データの重要性や更新頻度に応じて決定する。

- バックアップデータの検証:バックアップデータが正常に復元できることを定期的に検証する。

- バックアップデータの暗号化:バックアップデータを暗号化し、不正アクセスから保護する。

- クラウドバックアップの活用:クラウドバックアップサービスを活用し、バックアップデータの可用性を高める。

- 災害対策拠点の設置:災害が発生した場合に、業務を継続できる災害対策拠点を設置する。

- 事業継続計画(BCP)の策定:災害やシステム障害が発生した場合の対応手順を明確に定める事業継続計画(BCP)を策定する。

- BCPの定期的な見直しと訓練:策定したBCPを定期的に見直し、訓練を実施することで、実効性を高める。

- データの冗長化:データを複数の場所に分散して保管することで、データの可用性を高める。

- システムの冗長化:システムを冗長化し、障害発生時にも自動的に切り替わるようにする。

特に、事業継続計画(BCP)は、単なるデータ復旧だけでなく、従業員の安全確保、顧客への影響最小化、および早期復旧に向けた戦略など、事業継続に関わるあらゆる側面を考慮する必要があります。

###### BCP策定の項目例:

* 災害発生時の初動対応

* 緊急連絡網の整備

* 代替業務場所の確保

* データ復旧手順

* システム復旧手順

* 顧客への情報提供

* 従業員の安全確保

誤ったデータ処理のリスク:AIの限界と検証プロセスの重要性

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)のようなAIツールが、誤ったデータ処理を行うリスクに焦点を当てます。

AIの限界、指示の曖昧さ、データ形式の不一致などが原因で、誤った結果が生じる可能性について詳しく解説します。

誤ったデータ処理による影響を最小限に抑えるためには、検証プロセスの導入が不可欠です。

指示の曖昧さ:AIが誤った解釈をする可能性とその対策

AIエージェントであるShortcut(ショートカット)は、自然言語処理(NLP)技術を用いて、ユーザーの指示を解釈し、Excelのタスクを実行します。

しかし、自然言語は曖昧な表現を含むことが多く、指示が不明確であった場合、AIが意図とは異なる解釈をして、誤った結果を生成する可能性があります。

例えば、「売上データを分析して」という指示は、分析の目的、分析対象の期間、分析方法などが不明確であり、AIがどのような分析を行うべきか判断できません。

このような指示の曖昧さに起因する誤りを防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。

- 明確かつ具体的な指示:指示はできる限り明確かつ具体的に記述する。タスクの目的、分析対象のデータ、期待される結果などを詳細に指定する。

- 指示の構造化:複雑なタスクは、複数のステップに分割し、各ステップごとに指示を記述する。これにより、AIがタスクを段階的に理解し、正確に実行できる。

- 用語の統一:指示で使用する用語を統一し、曖昧さを排除する。例えば、「売上」という言葉を使用する場合、その定義(総売上、純売上など)を明確にする。

- 例示の活用:期待される結果の例を示すことで、AIがタスクの意図をより正確に理解できるようにする。

- 制約条件の明示:タスクの実行における制約条件(データの範囲、使用できる関数など)を明示する。

- フィードバックループの構築:AIが生成した結果を人間が確認し、誤りがあればAIにフィードバックする。これにより、AIは誤りを学習し、改善することができる。

- 指示テンプレートの作成:よく使用するタスクの指示テンプレートを作成し、再利用することで、指示の品質を安定させる。

また、Shortcut(ショートカット)が提供するドキュメントやチュートリアルを参考に、効果的な指示の記述方法を学ぶことも重要です。

指示の曖昧さを排除し、AIが正確にタスクを実行できるようにすることで、誤ったデータ処理のリスクを最小限に抑えることができます。

###### 指示例:

* 曖昧な指示:”売上データを分析して”

* 明確な指示:”2024年の月別売上データを、製品カテゴリごとに集計し、上位5製品の売上を棒グラフで表示してください。”

データ形式の不一致:AIが正しくデータを認識できない場合の対処法

Shortcut(ショートカット)は、Excelファイルを読み込み、データを処理する機能を提供しますが、ファイル内のデータ形式がAIの想定と異なっている場合、正しくデータを認識できず、誤った結果を生成する可能性があります。

データ形式の不一致は、以下のような原因で発生します。

- 日付形式の相違:日付の形式が、YYYY/MM/DD、MM/DD/YYYY、DD/MM/YYYYなど、AIが想定する形式と異なっている。

- 数値形式の相違:数値の形式が、カンマ区切り、小数点、通貨記号など、AIが想定する形式と異なっている。

- 文字コードの相違:文字コードが、UTF-8、Shift_JISなど、AIが想定する形式と異なっている。

- 欠損値の扱い:欠損値(空白セル)の扱いが、AIが想定する形式と異なっている。

- データ型の不一致:数値型の列に文字列が混入しているなど、データ型がAIが想定する形式と異なっている。

これらのデータ形式の不一致に起因する誤りを防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。

- データ形式の統一:Excelファイル内のデータ形式を、AIが想定する形式に統一する。日付、数値、文字コードなどを、あらかじめ統一された形式に変換する。

- データクレンジング:Excelファイル内の不要な文字、記号、空白などを削除する。欠損値を適切な値(0、平均値など)で補完する。

- データ型の確認:Excelファイル内の各列のデータ型を確認し、必要に応じてデータ型を変換する。

- AIへの形式指定:Shortcut(ショートカット)が、データ形式を指定できる機能を提供している場合、日付、数値、文字コードなどの形式を明示的に指定する。

- エラー処理の導入:AIがデータを正しく認識できなかった場合に、エラーを検出し、適切な処理を行うためのエラー処理を導入する。

- テストデータの活用:様々なデータ形式のテストデータを作成し、AIが正しくデータを認識できることを確認する。

特に、複数のデータソースからデータを統合する場合、データ形式が異なる可能性が高いため、注意が必要です。

データ形式を統一し、AIが正しくデータを認識できるようにすることで、誤ったデータ処理のリスクを最小限に抑えることができます。

###### データ形式変換例:

* 日付形式:”2024年7月4日” → “2024/07/04″

* 数値形式:”1,234.56” → “1234.56”

* 文字コード:Shift_JIS → UTF-8

検証プロセスの導入:AIの結果を人間がチェックする重要性

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールは、高度なデータ処理能力を持つ一方で、必ずしも常に正確な結果を生成するとは限りません。

指示の曖昧さ、データ形式の不一致、アルゴリズムの限界など、様々な要因により、誤った結果が生じる可能性があります。

AIが生成した結果をそのまま鵜呑みにせず、人間がチェックする検証プロセスを導入することは、誤った情報に基づいて意思決定を行うリスクを回避するために不可欠です。

検証プロセスは、以下のステップで構成されることが一般的です。

- 結果の確認:AIが生成した結果を詳細に確認し、期待される結果と一致しているかを確認する。

- データソースの確認:AIが使用したデータソースが正しいか、データに誤りがないかを確認する。

- 計算ロジックの確認:AIが使用した計算ロジックが正しいか、意図したとおりに計算されているかを確認する。

- 異常値の確認:AIが生成した結果に、異常値や不自然な点がないかを確認する。

- 専門家によるレビュー:必要に応じて、専門家によるレビューを受け、結果の妥当性を評価する。

- ドキュメント化:検証プロセスにおいて確認した内容、判断の根拠などを詳細にドキュメント化する。

- 定期的な見直し:検証プロセスを定期的に見直し、改善することで、検証の精度を高める。

検証プロセスは、AIの利用目的に応じて、適切なレベルで実施する必要があります。

例えば、重要な意思決定に影響を与えるデータ分析の場合、詳細な検証プロセスを実施する必要がありますが、日常的なレポート作成の場合、簡略化された検証プロセスでも十分な場合があります。

重要なことは、AIの結果を盲信せず、常に批判的な視点を持って検証を行うことです。

###### 検証プロセスのチェックリスト例:

* データソースは正しいか

* 計算ロジックは正しいか

* 計算結果は妥当か

* 異常値はないか

* 前提条件は満たされているか

* 結果は期待される範囲内か

過剰な依存のリスク:Excelスキル低下と創造性への影響

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)のようなAIツールに過剰に依存することによるリスクについて解説します。

Excelスキル低下、創造性への影響、ジュニアスタッフへの影響など、様々な側面から過剰な依存のリスクを分析し、対策を提示します。

AIツールは便利な一方で、使い方を誤ると、かえって業務効率を低下させたり、個人の成長を阻害したりする可能性があります。

Excelスキル低下と対策:AI依存による能力減退を防ぐには

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールに過度に依存すると、Excelスキルが低下するリスクがあります。

従来、手作業で行っていたExcelタスクをAIに任せることで、Excelの操作スキルや関数、数式に関する知識が失われる可能性があります。

特に、Excelに不慣れなユーザーや、経験の浅いジュニアスタッフの場合、AIに頼りすぎることで、Excelの基本操作を習得する機会を失い、Excelスキルが向上しない可能性があります。

Excelスキルが低下すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- AIツールが利用できない場合の対応力低下:AIツールが利用できない状況(システム障害、ネットワーク障害など)が発生した場合、手作業でExcelタスクを行うことができなくなる。

- AIツールの結果の検証能力低下:AIツールが生成した結果が正しいかどうかを判断するために、Excelの知識が必要となるが、スキルが低下していると、誤りに気づきにくくなる。

- 新たな問題解決能力の低下:Excelは、単なるデータ処理ツールではなく、問題解決のためのツールとしても活用できる。スキルが低下すると、Excelを活用して新たな問題を解決する能力が低下する。

- キャリアアップの機会損失:Excelスキルは、多くの職種で求められるスキルであり、スキルが低下すると、キャリアアップの機会を失う可能性がある。

Excelスキル低下を防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。

- AIツールと並行して手作業も行う:AIツールを使用するだけでなく、手作業でExcelタスクを行う機会を設ける。

- Excelに関する学習を継続する:Excelに関する書籍、オンラインコース、セミナーなどを活用し、スキルアップを図る。

- Excel資格取得を目指す:MOS(Microsoft Office Specialist)などのExcel資格取得を目指し、モチベーションを高める。

- 社内研修の実施:従業員向けにExcelに関する社内研修を実施し、スキルアップを支援する。

- スキルチェックテストの実施:定期的にExcelに関するスキルチェックテストを実施し、スキルレベルを把握する。

- AIツールの利用ルールの策定:AIツールの利用ルールを策定し、過剰な依存を防止する。

AIツールは、あくまで業務効率化のためのツールであり、Excelスキルを代替するものではありません。

AIツールを有効活用しつつ、Excelスキルを維持・向上させることで、より高度なデータ分析や問題解決が可能になります。

###### スキルチェックテストの例:

* SUM関数、AVERAGE関数、IF関数などの基本関数の使用

* ピボットテーブルの作成と分析

* グラフの作成と編集

* VLOOKUP関数、INDEX関数、MATCH関数などの応用関数の使用

* マクロの記録と実行

AIツールへの過信:状況対応能力の低下と対策

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールに過信すると、状況対応能力が低下するリスクがあります。

AIツールは、あくまで事前にプログラムされた範囲内でしか動作しないため、予期せぬ事態やイレギュラーな状況には対応できない場合があります。

AIツールに頼りすぎると、状況の変化に柔軟に対応する能力や、自力で問題を解決する能力が低下する可能性があります。

状況対応能力が低下すると、以下のような問題が生じる可能性があります。

- システム障害時の対応遅延:AIツールが利用できない状況が発生した場合、代替手段を講じることができず、業務が停滞する。

- イレギュラーなデータへの対応困難:AIツールが想定していない形式のデータが入力された場合、正しく処理することができず、誤った結果を生成する。

- 新たな問題への対応能力低下:AIツールでは解決できない新たな問題が発生した場合、自力で解決策を見つけることができなくなる。

- 判断力の低下:AIツールの結果を鵜呑みにし、状況を考慮した上で判断することができなくなる。

状況対応能力の低下を防ぐためには、以下の対策を講じることが重要です。

- AIツールの限界を理解する:AIツールは万能ではなく、得意なことと苦手なことがあることを理解する。

- 常に状況を把握する:AIツールに任せきりにせず、常に状況を把握し、変化に気づけるようにする。

- 代替手段を準備する:AIツールが利用できない場合に備えて、手作業でタスクを行う方法や、他のツールを利用する方法など、代替手段を準備しておく。

- マニュアル操作の訓練:定期的にマニュアル操作の訓練を行い、スキルを維持する。

- 問題解決能力を意識的に鍛える:AIツールに頼らず、自力で問題を解決する機会を設ける。

- 経験豊富な人材の育成:AIツールに精通した人材だけでなく、状況対応能力に優れた人材を育成する。

AIツールは、あくまで人間の能力を拡張するためのツールであり、人間の判断力や状況対応能力を代替するものではありません。

AIツールを適切に活用しつつ、状況対応能力を維持・向上させることで、変化の激しいビジネス環境において、柔軟かつ迅速に対応することができます。

###### 状況対応能力を鍛えるための訓練例:

* Excelの関数、数式、マクロを一切使用せずに、手作業でデータ分析を行う

* Excel以外のツール(例えば、電卓、手書きのメモなど)を使用して、問題を解決する

* 制限時間内に、Excelに関する問題を解く

Shortcut(ショートカット)を補助ツールとして活用:Excelスキル維持とのバランス

Shortcut(ショートカット)は、あくまでExcel作業を効率化するための補助ツールとして捉え、Excelスキル維持とのバランスを保つことが重要です。

Shortcut(ショートカット)に頼りすぎると、Excelスキルが低下するだけでなく、思考力や創造性が損なわれる可能性もあります。

Excelは、単なるデータ処理ツールではなく、思考を整理し、新たなアイデアを生み出すためのツールとしても活用できます。

Excelスキルを維持しつつ、Shortcut(ショートカット)を適切に活用することで、業務効率化と能力開発の両立が可能になります。

以下の対策は、Shortcut(ショートカット)を補助ツールとして活用し、Excelスキル維持とのバランスを保つために有効です。

- Shortcut(ショートカット)の利用目的を明確にする:Shortcut(ショートカット)をどのようなタスクに利用するのか、明確な目的を設定する。目的がないまま、漫然と使用することを避ける。

- 得意なタスクと苦手なタスクを把握する:Shortcut(ショートカット)が得意なタスク(例えば、単純なデータ集計、グラフ作成)と、苦手なタスク(例えば、複雑な数式、マクロ)を把握する。得意なタスクはShortcut(ショートカット)に任せ、苦手なタスクは手作業で行う。

- Shortcut(ショートカット)の結果を検証する:Shortcut(ショートカット)が生成した結果を鵜呑みにせず、必ず人間が検証する。検証プロセスを通じて、Excelスキルを維持する。

- 新たなExcelスキルを習得する:Shortcut(ショートカット)の利用を通じて、新たなExcelスキルを習得する機会を設ける。例えば、Shortcut(ショートカット)が生成した数式やマクロを解析し、理解を深める。

- 手作業でExcelタスクを行う時間を確保する:定期的に手作業でExcelタスクを行う時間を確保し、Excelスキルを維持する。

- 創造的なExcelタスクに挑戦する:Excelを活用して、単なるデータ処理だけでなく、創造的なタスク(例えば、ビジネスモデルのシミュレーション、マーケティング戦略の分析)に挑戦する。

Shortcut(ショートカット)は、人間の能力を代替するものではなく、あくまで拡張するためのツールです。

Shortcut(ショートカット)を適切に活用することで、業務効率化だけでなく、Excelスキル向上、思考力向上、創造性向上など、様々なメリットを享受することができます。

###### Excelスキルを維持するための具体的なタスク例:

* 関数を一切使用せずに、ピボットテーブルを作成する

* VBAを使用せずに、複雑なデータ処理を行う

* グラフを一切使用せずに、データからインサイトを得る

* 新たなExcel関数を習得し、業務に活用する

Shortcut(ショートカット)を安全に使うために:導入と運用におけるベストプラクティス

この大見出しでは、Shortcut(ショートカット)を安全に導入し、運用するためのベストプラクティスを解説します。

導入前の評価、運用におけるセキュリティ対策、ユーザー教育とトレーニングなど、組織全体で取り組むべき対策を提示します。

Shortcut(ショートカット)を安全に利用するためには、技術的な対策だけでなく、組織的な取り組みが不可欠です。

導入前の評価:リスクアセスメントとセキュリティチェックリスト

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)を導入する前に実施すべき評価について解説します。

リスクアセスメント、セキュリティチェックリスト、利用規約とプライバシーポリシーの確認、トライアルとPoC(概念実証)など、導入判断に必要な情報を整理し、安全な導入を支援します。

導入前の評価をしっかりと行うことで、導入後のリスクを最小限に抑えることができます。

組織のリスク許容度:導入判断の基準と優先順位

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールを導入する際、組織がどの程度のリスクを許容できるのかを明確にすることが重要です。

リスク許容度は、組織の規模、業種、扱うデータの種類、セキュリティポリシーなどによって異なります。

リスク許容度が高い組織は、新しい技術を積極的に導入し、業務効率化を優先する傾向がありますが、リスク許容度が低い組織は、セキュリティを重視し、慎重な導入判断を行う傾向があります。

Shortcut(ショートカット)の導入判断を行う際には、以下の要素を考慮し、組織のリスク許容度を評価する必要があります。

- データの機密性:Shortcut(ショートカット)で扱うデータの機密性はどの程度か?個人情報、財務情報、営業秘密など、機密性の高いデータを取り扱う場合、リスク許容度は低く設定する必要があります。

- 法的規制:Shortcut(ショートカット)の利用が、個人情報保護法、GDPR、その他の法令に抵触する可能性はないか?法令遵守は必須であり、リスク許容度は非常に低く設定する必要があります。

- 事業継続性:Shortcut(ショートカット)の停止が、事業継続に与える影響はどの程度か?業務に不可欠なツールである場合、可用性の高いサービスを選択し、リスク許容度を高く設定する必要があります。

- セキュリティ対策:Shortcut(ショートカット)の提供事業者が、どのようなセキュリティ対策を講じているか?セキュリティ対策が不十分な場合、リスク許容度は低く設定する必要があります。

- 費用対効果:Shortcut(ショートカット)の導入費用と、得られる効果(業務効率化、コスト削減など)を比較する。費用対効果が低い場合、導入を見送るか、代替手段を検討する必要があります。

- 従業員のスキル:Shortcut(ショートカット)を安全に利用できるだけのスキルを持つ従業員が十分いるか?スキル不足の場合、トレーニングを実施するか、より使いやすいツールを選択する必要があります。

組織のリスク許容度を評価した上で、Shortcut(ショートカット)の導入によって得られるメリットと、発生する可能性のあるリスクを比較検討し、導入の是非を判断する必要があります。

リスクが高いと判断される場合は、導入を見送るか、リスクを軽減するための対策を講じる必要があります。

###### リスク軽減策の例:

* データ暗号化

* アクセス制御

* 多要素認証

* 定期的なセキュリティ監査

* 従業員へのセキュリティ教育

利用規約とプライバシーポリシーの確認:法的リスクの把握

Shortcut(ショートカット)を導入する前に、必ず利用規約とプライバシーポリシーを確認し、法的リスクを把握することが重要です。

利用規約には、サービスの利用条件、免責事項、責任範囲などが記載されており、これに同意することで、サービスを利用することができます。

プライバシーポリシーには、個人情報の取り扱いに関する方針が記載されており、どのような情報が収集され、どのように利用されるのかを確認する必要があります。

利用規約とプライバシーポリシーを確認する際には、以下の点に特に注意すると良いでしょう。

- データの所有権:Shortcut(ショートカット)にアップロードしたデータの所有権は誰に帰属するのか?組織のデータが、サービス提供事業者によって自由に利用されることがないか確認する必要があります。

- データの利用目的:Shortcut(ショートカット)にアップロードしたデータは、どのような目的で利用されるのか?サービス提供以外の目的(例えば、広告配信、機械学習)に利用されることがないか確認する必要があります。

- データの保管場所:Shortcut(ショートカット)にアップロードしたデータは、どこに保管されるのか?海外に保管される場合、日本の法令が適用されない可能性があるため、注意が必要です。

- データの保護措置:Shortcut(ショートカット)は、データを保護するためにどのような措置を講じているのか?暗号化、アクセス制御、バックアップなどのセキュリティ対策が十分に行われているか確認する必要があります。

- 免責事項:Shortcut(ショートカット)の利用によって損害が発生した場合、サービス提供事業者はどこまで責任を負うのか?免責事項を確認し、リスクを理解する必要があります。

- 契約解除条件:Shortcut(ショートカット)の利用を停止する場合、どのような手続きが必要か?契約解除条件を確認し、トラブルを避けるようにしましょう。

- 準拠法:利用規約およびプライバシーポリシーは、どの国の法律に準拠するのか?準拠法が日本の法律と異なる場合、解釈が異なる可能性があるため、注意が必要です。

利用規約とプライバシーポリシーの内容に不明な点や懸念事項がある場合は、サービス提供事業者に問い合わせて確認することが重要です。

また、必要に応じて、弁護士などの専門家に相談し、法的リスクを評価してもらうことも検討しましょう。

###### 問い合わせ例:

* 貴社は、当社がShortcut(ショートカット)にアップロードしたデータを、どのような目的で利用しますか?

* 貴社は、当社がShortcut(ショートカット)にアップロードしたデータを、どこに保管しますか?

* 貴社は、当社のデータを保護するために、どのようなセキュリティ対策を講じていますか?

* 貴社の免責事項について詳しく教えてください。

トライアルとPoC(概念実証):本番環境での利用前の検証

Shortcut(ショートカット)を本格的に導入する前に、トライアル(試用期間)やPoC(Proof of Concept:概念実証)を実施し、本番環境での利用可能性を検証することが重要です。

トライアルとは、一定期間、無料でサービスを利用できる制度で、実際の業務でShortcut(ショートカット)を試用し、機能や使い勝手を評価することができます。

PoCとは、特定の課題に対して、Shortcut(ショートカット)が有効な解決策となるかどうかを検証する活動です。

トライアルやPoCを実施することで、以下のメリットが得られます。

- 機能の確認:Shortcut(ショートカット)が、自社の業務に必要な機能を備えているか確認できます。

- 使い勝手の評価:Shortcut(ショートカット)が、従業員にとって使いやすいツールであるか評価できます。

- パフォーマンスの検証:Shortcut(ショートカット)が、大量のデータを高速かつ正確に処理できるか検証できます。

- セキュリティの評価:Shortcut(ショートカット)のセキュリティ対策が、自社のセキュリティポリシーに適合しているか評価できます。

- 費用対効果の検証:Shortcut(ショートカット)の導入によって、どの程度の費用対効果が得られるか検証できます。

- 課題の発見:本番環境で利用する上で、どのような課題が発生する可能性があるか事前に発見できます。

トライアルやPoCを実施する際には、以下の点に注意すると良いでしょう。

- 目的の明確化:トライアルやPoCを実施する目的を明確にする。何を検証したいのか、具体的な目標を設定する。

- 評価基準の設定:Shortcut(ショートカット)を評価するための基準(例えば、処理速度、正確性、使いやすさなど)を事前に設定する。

- テストデータの準備:本番環境で使用するデータと類似したテストデータを準備する。個人情報や機密情報が含まれる場合は、匿名化などの処理を行う。

- 評価担当者の選定:Shortcut(ショートカット)の評価を担当する従業員を選定する。評価担当者は、Shortcut(ショートカット)の知識だけでなく、自社の業務にも精通している必要がある。

- 結果の分析:トライアルやPoCの結果を分析し、評価基準に基づいてShortcut(ショートカット)を評価する。

- フィードバックの提供:サービス提供事業者に対して、トライアルやPoCの結果をフィードバックする。

トライアルやPoCの結果に基づいて、Shortcut(ショートカット)の導入を決定するかどうか慎重に判断しましょう。

###### PoCのシナリオ例:

* 月次売上レポートの作成時間を短縮できるか

* 顧客データの分析精度を向上できるか

* Excel作業に関わるコストを削減できるか

運用におけるセキュリティ対策:継続的な監視と改善

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)を安全に運用するための継続的なセキュリティ対策について解説します。

セキュリティ監視体制の構築、インシデントレスポンス計画、定期的なセキュリティ監査など、運用段階で実施すべき対策を提示します。

セキュリティ対策は、一度導入すれば終わりではありません。継続的な監視と改善を行うことで、常に最新の脅威に対応し、安全な運用を維持することができます。

セキュリティ監視体制の構築:異常検知と早期対応

Shortcut(ショートカット)を安全に運用するためには、セキュリティ監視体制を構築し、異常を検知し、早期に対応することが重要です。

セキュリティ監視体制とは、システムやネットワークのセキュリティ状況を継続的に監視し、不正アクセス、マルウェア感染、データ漏洩などの異常を早期に発見するための仕組みです。

セキュリティ監視体制を構築するためには、以下の要素を考慮する必要があります。

- 監視対象の明確化:何を監視するのか?Shortcut(ショートカット)のシステム、ネットワーク、データ、ユーザーアカウントなど、監視対象を明確にする。

- 監視項目の設定:どのような異常を検知するのか?不正アクセス、マルウェア感染、データ漏洩などの監視項目を設定する。

- 監視ツールの導入:セキュリティログ分析ツール、侵入検知システム(IDS)、侵入防御システム(IPS)など、監視に必要なツールを導入する。

- ログ収集と分析:システムやアプリケーションのログを収集し、分析する。不審なパターンや異常なアクティビティを検出する。

- アラート設定:異常が検知された場合に、担当者に通知するアラートを設定する。

- インシデント対応手順の策定:インシデントが発生した場合の対応手順を明確に定める。

- 担当者の配置:セキュリティ監視を担当する従業員を配置する。担当者は、セキュリティに関する専門知識を持つ必要がある。

- 定期的な訓練:セキュリティインシデントを想定した訓練を実施し、対応能力を高める。

- 情報共有体制の構築:セキュリティに関する情報を、社内外の関係者と共有する体制を構築する。

セキュリティ監視体制を構築することで、潜在的な脅威を早期に発見し、被害を最小限に抑えることができます。

セキュリティ監視は、24時間365日体制で行うことが理想的ですが、リソースが限られている場合は、重要な時間帯や重要なシステムに重点を置いて行うことも可能です。

###### 監視項目の例:

* ログイン試行回数の異常増加

* 不正な時間帯のログイン

* 通常とは異なる場所からのログイン

* 機密ファイルへの不正アクセス

* 大量のデータ転送

インシデントレスポンス計画:データ漏洩時の対応手順

Shortcut(ショートカット)の利用中に、データ漏洩が発生した場合に備えて、インシデントレスポンス計画を策定しておくことが重要です。

インシデントレスポンス計画とは、セキュリティインシデント(データ漏洩、不正アクセス、マルウェア感染など)が発生した場合に、被害を最小限に抑え、迅速に復旧するための手順を定めた計画です。

インシデントレスポンス計画を策定することで、インシデント発生時に混乱することなく、適切な対応を取ることができます。

インシデントレスポンス計画には、以下の要素を含める必要があります。

- インシデントの定義:どのような事態をインシデントとみなすのか明確に定義する。

- 責任者の明確化:インシデント対応の責任者、担当者を明確にする。

- 連絡体制の構築:インシデント発生時の連絡体制(社内外の関係者への連絡方法、連絡先など)を整備する。

- インシデント対応手順の策定:インシデント発生時の対応手順(初動対応、封じ込め、根絶、復旧、事後検証など)を詳細に定める。

- 証拠保全:インシデントに関する証拠(ログ、システムイメージなど)を保全する方法を定める。

- 法的対応:データ漏洩が発生した場合の法的対応(関係機関への報告、被害者への通知など)に関する手順を定める。

- 広報対応:データ漏洩が発生した場合の広報対応(プレスリリース、顧客への説明など)に関する手順を定める。

- 訓練の実施:インシデントレスポンス計画に基づいた訓練を定期的に実施する。

- 計画の見直し:インシデントレスポンス計画を定期的に見直し、改善する。

インシデントレスポンス計画は、机上のものではなく、実際に運用できるものでなければ意味がありません。

定期的な訓練を通じて、計画の実行可能性を確認し、改善を重ねていくことが重要です。

###### インシデントレスポンス手順の例:

1. インシデントの発生を検知

2. 責任者への報告

3. 初動対応(システムの停止、ネットワークの遮断など)

4. 封じ込め(被害範囲の特定、影響を受けたシステムの隔離など)

5. 根絶(原因の特定、脆弱性の修正など)

6. 復旧(システムの復旧、データの復元など)

7. 事後検証(原因究明、再発防止策の検討など)

定期的なセキュリティ監査:脆弱性の発見と改善

Shortcut(ショートカット)を安全に運用するためには、定期的なセキュリティ監査を実施し、システムに潜在する脆弱性を発見し、改善することが重要です。

セキュリティ監査とは、システムやネットワークのセキュリティ状況を客観的に評価し、改善点を見つけるための活動です。

セキュリティ監査は、内部監査だけでなく、外部の専門機関に依頼することも可能です。

セキュリティ監査を実施することで、自社のセキュリティ対策の有効性を評価し、改善すべき点を明確にすることができます。

セキュリティ監査を実施する際には、以下の要素を考慮する必要があります。

- 監査範囲の明確化:何を監査するのか?Shortcut(ショートカット)のシステム、ネットワーク、データ、アプリケーションなど、監査範囲を明確にする。

- 監査項目の設定:どのような観点から監査するのか?技術的なセキュリティ対策、運用管理、法令遵守など、監査項目を設定する。

- 監査方法の選定:どのような方法で監査するのか?インタビュー、ドキュメントレビュー、ペネトレーションテストなど、適切な監査方法を選定する。

- 監査担当者の選定:誰が監査を実施するのか?内部監査担当者、外部のセキュリティ専門家など、適切な監査担当者を選定する。

- 監査結果の分析:監査結果を分析し、脆弱性や改善点を特定する。

- 改善計画の策定:監査結果に基づいて、具体的な改善計画を策定する。

- 改善策の実施:策定した改善計画に基づいて、改善策を実施する。

- 再監査の実施:改善策の実施後、再度監査を実施し、改善効果を確認する。

- 監査結果の共有:監査結果を経営層、関係部署に報告し、情報を共有する。

セキュリティ監査は、定期的に実施することが重要です。

少なくとも年に1回は実施し、必要に応じて、頻度を増やすことも検討しましょう。

###### 監査項目の例:

* OS、ミドルウェア、アプリケーションのセキュリティアップデート適用状況

* パスワードポリシーの設定状況

* アクセス制御の設定状況

* ログ管理の設定状況

* 脆弱性診断の結果

* インシデントレスポンス計画の妥当性

* 従業員のセキュリティ意識

ユーザー教育とトレーニング:安全な利用を促すための知識向上

この中見出しでは、Shortcut(ショートカット)を安全に利用するために、ユーザーに対してどのような教育とトレーニングを行うべきか解説します。

セキュリティ意識の向上、Shortcut(ショートカット)の安全な使い方、倫理的な利用の促進など、ユーザーの知識向上を図るための具体的な方法を提示します。

ユーザーの知識と意識を高めることで、ヒューマンエラーによるリスクを軽減し、安全な利用を促進することができます。

セキュリティ意識の向上:フィッシング詐欺とマルウェア対策

Shortcut(ショートカット)を安全に利用するためには、ユーザーのセキュリティ意識を向上させることが不可欠です。

特に、フィッシング詐欺とマルウェア対策は、ユーザーが注意すべき重要な脅威です。

フィッシング詐欺とは、実在する企業やサービスを装った電子メールやウェブサイトを通じて、ID、パスワード、クレジットカード情報などの個人情報を詐取する行為です。

マルウェアとは、コンピュータウイルス、ワーム、トロイの木馬など、悪意のあるソフトウェアの総称です。

ユーザーがフィッシング詐欺に騙されたり、マルウェアに感染したりすると、Shortcut(ショートカット)に保存されたデータが漏洩したり、システムが不正に操作されたりするリスクがあります。

ユーザーのセキュリティ意識を向上させるためには、以下の対策を講じることが有効です。

- フィッシング詐欺の手口の周知:フィッシング詐欺の手口(例えば、不審なメールのリンクをクリックさせようとする、個人情報を要求する、緊急性を煽るなど)を周知する。

- 不審なメールへの対応:不審なメールを受信した場合、安易にリンクをクリックしたり、添付ファイルを開いたりせず、情報システム部門に報告するよう指導する。

- ウェブサイトの安全性の確認:ウェブサイトにアクセスする際、URLが正しいか、SSL暗号化(HTTPS)が使用されているかなどを確認するよう指導する。

- パスワード管理の徹底:推測されにくい複雑なパスワードを使用し、定期的に変更するよう指導する。パスワードの使い回しを禁止する。

- ソフトウェアのアップデート:OS、ブラウザ、アプリケーションなどのソフトウェアを常に最新の状態に保つよう指導する。

- セキュリティソフトの導入:ウイルス対策ソフトを導入し、定義ファイルを常に最新の状態に保つよう指導する。

- セキュリティ教育の実施:定期的にセキュリティ教育を実施し、セキュリティに関する知識を習得させる。

- 模擬フィッシング訓練の実施:従業員を対象とした模擬フィッシング訓練を実施し、対応能力を向上させる。

セキュリティ意識の向上は、継続的に取り組むべき課題です。

定期的にセキュリティに関する情報を発信し、従業員の意識を高めることが重要です。

###### フィッシング詐欺の事例:

* Shortcut(ショートカット)を装ったメールで、パスワードの変更を促す

* Shortcut(ショートカット)の利用料金の支払いを要求する

* Shortcut(ショートカット)のシステムアップデートを促す

Shortcut(ショートカット)の安全な使い方:ベストプラクティスの共有

Shortcut(ショートカット)を安全に利用するためには、組織内でベストプラクティスを共有し、安全な使い方を周知することが重要です。

ベストプラクティスとは、Shortcut(ショートカット)を安全かつ効率的に利用するための、推奨される手順や方法のことです。

ベストプラクティスを共有することで、従業員は、Shortcut(ショートカット)のリスクを理解し、安全な使い方を実践することができます。

以下の内容は、Shortcut(ショートカット)の安全な使い方に関するベストプラクティスの例です。

- 利用目的の明確化:Shortcut(ショートカット)をどのような目的で利用するのかを明確にする。機密性の高いデータを取り扱う場合は、慎重な判断が必要となる。

- アクセス権限の管理:Shortcut(ショートカット)へのアクセス権限を、必要最小限の従業員に限定する。役職や担当業務に応じて、アクセス権限を細かく設定する。

- データの取り扱いルール:Shortcut(ショートカット)にアップロードするデータの取り扱いに関するルールを定める。個人情報や機密情報を含むデータは、暗号化するなどの対策を講じる。

- パスワード管理の徹底:Shortcut(ショートカット)のパスワードは、推測されにくい複雑なパスワードを使用し、定期的に変更する。パスワードの使い回しを禁止する。

- 二段階認証の設定:Shortcut(ショートカット)に二段階認証を設定し、セキュリティを強化する。

- ソフトウェアのアップデート:Shortcut(ショートカット)のソフトウェアを常に最新の状態に保つ。

- 不審な挙動の報告:Shortcut(ショートカット)の挙動に不審な点が見られた場合は、情報システム部門に報告する。

- バックアップの取得:重要なデータは定期的にバックアップを取得する。

- 利用状況の監視:Shortcut(ショートカット)の利用状況を監視し、不正な利用がないか確認する。

- 定期的な研修の実施:Shortcut(ショートカット)の安全な使い方に関する研修を定期的に実施する。

ベストプラクティスは、組織の規模や業務内容に応じて、カスタマイズする必要があります。

また、定期的に見直し、改善を行うことで、常に最新の脅威に対応できるようにすることが重要です。

###### ベストプラクティス共有の方法:

* 社内ウェブサイトやポータルサイトに掲載する

* 従業員向けに研修会や説明会を実施する

* メールや社内SNSで定期的に情報を発信する

* ポスターや掲示物を作成し、オフィス内に掲示する

倫理的な利用の促進:誤用リスクの認識と防止

Shortcut(ショートカット)のようなAIツールは、使い方によっては倫理的な問題を引き起こす可能性があります。

例えば、個人情報保護法に違反するデータの収集や利用、差別的な判断につながるデータの分析、誤った情報を拡散する行為などが考えられます。

Shortcut(ショートカット)を安全に利用するためには、倫理的な利用を促進し、誤用リスクを認識し、防止するための対策を講じることが重要です。

倫理的な利用を促進するためには、以下の要素を考慮する必要があります。

- 倫理ガイドラインの策定:Shortcut(ショートカット)の利用に関する倫理ガイドラインを策定し、従業員に周知する。

- 倫理教育の実施:倫理ガイドラインの内容を理解させるための倫理教育を実施する。

- 倫理チェックの実施:Shortcut(ショートカット)の利用前に、倫理的な問題がないかチェックする。

- 匿名化処理:個人情報を利用する場合、可能な限り匿名化処理を行う。

- データ利用目的の明確化:データの利用目的を明確にし、目的外利用を禁止する。

- 透明性の確保:データの収集、利用、分析に関する情報を公開する。

- 説明責任の確保:データの利用に関する責任者を明確にする。

- 苦情処理体制の整備:データ利用に関する苦情を受け付ける窓口を設置する。

- 定期的な監査:倫理ガイドラインの遵守状況を定期的に監査する。

- 倫理委員会の設置:倫理的な問題に関する判断を行う倫理委員会を設置する。

倫理的な問題は、技術的な対策だけでは解決できません。

組織全体で倫理観を高め、倫理的な行動を促進することが重要です。

###### 倫理ガイドラインの例:

* 個人情報保護法を遵守する

* 差別的なデータ利用を禁止する

* 誤った情報を拡散しない

* データ利用の透明性を確保する

* データ利用に関する責任者を明確にする

Shortcut(ショートカット)の安全性に関するFAQ:導入前に知っておくべきこと

Excel作業を自動化するAIエージェント「Shortcut(ショートカット)」は、業務効率化に役立つ一方で、安全性について気になる点もあるかもしれません。

そこで、このFAQでは、Shortcut(ショートカット)の安全性に関するよくある質問とその回答をまとめました。

データセキュリティ、利用時の危険性、安全な利用方法など、導入前に知っておくべき情報を網羅しています。

このFAQを読めば、Shortcut(ショートカット)の安全性に関する疑問を解消し、安心して導入を検討することができます。

データセキュリティに関するFAQ

このFAQでは、Shortcut(ショートカット)におけるデータセキュリティに関するよくある質問とその回答を掲載しています。

データの暗号化、個人情報保護法やGDPRへの準拠、データ漏洩対策、アクセス制御など、データ保護に関する様々な疑問にお答えします。

データセキュリティは、Shortcut(ショートカット)を安全に利用するための重要な要素です。

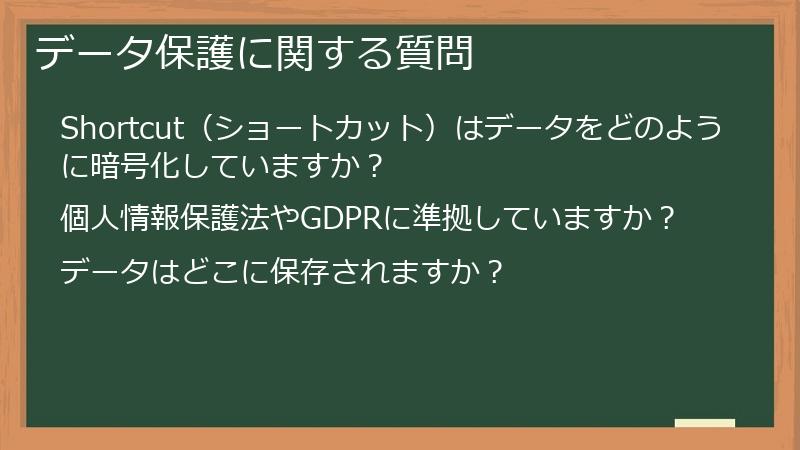

データ保護に関する質問

このFAQでは、Shortcut(ショートカット)におけるデータ保護に関するよくある質問とその回答を掲載しています。

データの暗号化、個人情報保護法やGDPRへの準拠、データの保存場所など、データ保護に関する基本的な疑問にお答えします。

安心してShortcut(ショートカット)を利用するために、データ保護の仕組みを理解しましょう。

Shortcut(ショートカット)はデータをどのように暗号化していますか?

Shortcut(ショートカット)は、ユーザーのデータを保護するために、保存時と転送時の両方において暗号化を実施しています。

保存時の暗号化とは、データがサーバーに保管される際に、第三者が容易に解読できない形式に変換することです。

これにより、万が一、サーバーが不正アクセスを受けたとしても、データの内容が漏洩するリスクを大幅に低減できます。

Shortcut(ショートカット)では、一般的に以下のいずれかの暗号化方式が用いられていると考えられます。

- AES(Advanced Encryption Standard):米国政府も採用している、非常に強力な暗号化方式。

- RSA(Rivest-Shamir-Adleman):公開鍵暗号方式として広く利用されている。

転送時の暗号化とは、データがユーザーのデバイスとサーバーの間で送受信される際に、暗号化された通信経路を使用することです。

これにより、通信経路を傍受されたとしても、データの内容が盗み見られることを防ぎます。

Shortcut(ショートカット)では、HTTPS(HTTP Secure)というプロトコルを使用することで、転送時の暗号化を実現していると考えられます。

HTTPSは、SSL/TLSという暗号化技術を使用しており、通信内容を暗号化することで、安全な通信を確保します。

補足:

Shortcut(ショートカット)が実際にどのような暗号化方式を使用しているかについては、サービス提供事業者(Fundamental Research Labs)の公式ドキュメントやFAQをご確認ください。

もし情報が見当たらない場合は、直接問い合わせて確認することをお勧めします。

データセキュリティは非常に重要な要素ですので、不明な点は必ず確認するようにしましょう。

個人情報保護法やGDPRに準拠していますか?

Shortcut(ショートカット)が個人情報を取り扱う場合、日本国内においては個人情報保護法、EUにおいてはGDPR(一般データ保護規則)といった法令への準拠が不可欠となります。

個人情報保護法は、個人情報の取得、利用、保管、提供、削除など、個人情報のライフサイクル全体を規制する法律です。

企業は、個人情報を取得する際には、利用目的を明確にし、本人から同意を得る必要があります。

また、取得した個人情報は、安全に管理し、漏洩、滅失、毀損などを防止するための措置を講じなければなりません。

GDPRは、EU域内に居住する個人の個人情報を保護するための規則であり、EU域内で事業を行う企業だけでなく、EU域外の企業であっても、EU域内の個人の個人情報を処理する場合には適用されます。

GDPRは、個人情報保護法よりもさらに厳格な要件を定めており、例えば、個人データの処理に関する透明性の確保、データ主体(本人)の権利の尊重(アクセス権、訂正権、削除権など)、データ保護責任者(DPO)の選任などが求められます。

Shortcut(ショートカット)がこれらの法令に準拠しているかどうかを確認するためには、以下の点をチェックすると良いでしょう。

- プライバシーポリシーの確認:Shortcut(ショートカット)のプライバシーポリシーを詳細に確認し、個人情報の取り扱いに関する記述があるか確認する。特に、どのような情報を収集し、どのような目的で利用するのか、第三者提供の有無、データ保存期間、データ主体の権利などについて確認する。

- 法令遵守に関する記述の確認:プライバシーポリシーや利用規約に、個人情報保護法やGDPRなどの関連法令を遵守する旨の記述があるか確認する。

- 第三者認証の確認:ISO 27001(情報セキュリティマネジメントシステム)やプライバシーマークなどの第三者認証を取得しているか確認する。

- データ処理委託先の確認:個人データの処理を第三者に委託している場合、委託先の情報セキュリティ対策が十分であるか確認する。

- 提供事業者への問い合わせ:プライバシーポリシーの内容について不明な点がある場合は、Shortcut(ショートカット)の提供事業者(Fundamental Research Labs)に直接問い合わせて確認する。

補足:

Shortcut(ショートカット)が実際にこれらの法令に準拠しているかどうかについては、サービス提供事業者の公式ドキュメントやFAQをご確認ください。

もし情報が見当たらない場合は、直接問い合わせて確認することをお勧めします。

特に、EU域内の個人データを扱う場合は、GDPRへの準拠が必須となりますので、慎重に確認するようにしましょう。

データはどこに保存されますか?

Shortcut(ショートカット)にアップロードしたデータがどこに保存されるかは、データセキュリティを考える上で非常に重要な要素です。

データの保管場所によって、適用される法令やセキュリティ対策が異なるため、リスク評価を行う上で欠かせない情報となります。

Shortcut(ショートカット)のデータ保管場所については、以下の点を確認すると良いでしょう。

- プライバシーポリシーの確認:Shortcut(ショートカット)のプライバシーポリシーを確認し、データがどの国または地域に保存されるか記述があるか確認する。

- 提供事業者への問い合わせ:プライバシーポリシーに記載がない場合は、Shortcut(ショートカット)の提供事業者(Fundamental Research Labs)に直接問い合わせて確認する。

- データセンターの所在地:データが保存されるデータセンターの所在地を確認する。データセンターが海外にある場合、その国の法令(例えば、米国のCLOUD Actなど)が適用される可能性がある。

- データのバックアップ体制:データが複数の場所にバックアップされているか確認する。バックアップデータが、元のデータと同じ場所に保存されている場合、災害時にデータがすべて失われるリスクがある。

- データの暗号化:データが保存時に暗号化されているか確認する。暗号化されていない場合、不正アクセスによってデータが漏洩するリスクが高まる。

- データ処理委託先の確認:データ処理を第三者に委託している場合、委託先の所在地とセキュリティ対策を確認する。

補足:

データが海外に保存される場合、その国のデータ保護に関する法令や制度について理解しておく必要があります。

また、データの保管場所が複数ある場合、データの所在を正確に把握しておくことが重要です。

データ保管場所に関する情報を収集し、リスク評価を行った上で、Shortcut(ショートカット)の利用を検討するようにしましょう。

データ保管場所が不明な場合や、リスクが高いと判断される場合は、Shortcut(ショートカット)の利用を見送るか、代替手段を検討することをお勧めします。

コメント