【完全対策】税の作文でパクリがバレないための最終ガイド:独自性で評価を勝ち取る方法

税の作文、何を書けばいいか悩んでいませんか?。

「税の作文 パクリ バレない」と検索してこの記事に辿り着いたあなたは、きっと不安な気持ちを抱えていることでしょう。

提出した作文がパクリと疑われたらどうしよう…。

そんな心配を払拭し、自信を持ってオリジナルの作文を書き上げるための最終ガイドがここにあります。

この記事では、税の作文における「パクリ」のリスクとそのメカニズムを徹底的に解説します。

さらに、独自性あふれる作文を書くための具体的なステップ、そして提出前にパクリ疑惑を完全に回避するための裏技まで、余すところなく伝授します。

この記事を読めば、もう「パクリ」の心配は無用です。

あなたの個性が光る、高評価な税の作文を完成させましょう。

税の作文における「パクリ」のリスクと、バレるメカニズムを徹底解剖

税の作文で最も避けたい事態、それは「パクリ」と判断されることです。

しかし、「パクリ」とは一体何なのか、どこからがアウトなのか、明確な線引きは意外と難しいものです。

この大見出しでは、税の作文における「パクリ」のリスクを徹底的に洗い出し、そのメカニズムを詳細に解説します。

教員がどのようなツールを使って類似性をチェックするのか、過去の作品との比較はどのように行われるのか、そしてAIはどのように文体の不自然さを検知するのか。

これらの情報を把握することで、意図せず「パクリ」になってしまうリスクを大幅に減らすことができます。

また、パクリが発覚した場合のペナルティについても詳しく解説し、安易なコピーが将来に及ぼす影響について深く考えていきます。

なぜ税の作文でパクリが発覚するのか?

税の作文でパクリが発覚するのには、いくつかの明確な理由があります。

教師は、生徒の作文を評価する際に、様々なツールやテクニックを駆使して、類似性や不自然な点をチェックしています。

単にインターネット上の情報をコピー&ペーストするだけでなく、過去の作文からの流用や、他の生徒の作文との類似性も厳しく監視されています。

この中見出しでは、税の作文でパクリが発覚する主な原因を詳細に分析し、教師がどのような視点で作文を評価しているのかを明らかにします。

教師が使用するチェックツール、データベース、そしてAI技術について理解することで、パクリと疑われるリスクを未然に防ぐための対策を立てることができます。

教員が使うチェックツール:類似度判定の精度

税の作文の採点を行う教員は、生徒の提出物が既存の文章と類似していないかを確認するために、様々なチェックツールを利用しています。

これらのツールは、文章の構造、語彙、フレーズなどを分析し、データベースに登録されている膨大な量のテキストデータ(インターネット上のウェブサイト、学術論文、過去の生徒の作文など)との比較を行います。

重要なのは、これらのツールの精度が年々向上しているという点です。

以前は、単に言葉を置き換えただけの文章や、文の順番を入れ替えただけの文章であれば、容易にチェックを逃れることができましたが、現在のツールは、より高度なアルゴリズムを使用しており、文章の意味内容まで理解することができます。

そのため、表面的にはオリジナルのように見える文章でも、アイデアや構成が既存のものと酷似していれば、類似度が高いと判定される可能性があります。

類似度判定の仕組み

- テキストマイニング:文章から重要なキーワードやフレーズを抽出します。

- ベクトル空間モデル:文章を数学的なベクトルとして表現し、ベクトル間の距離を計算することで類似度を測ります。

- N-gram分析:文章をN個の連続した単語のグループに分割し、共通するグループの数を比較します。

- シソーラス:単語の意味ネットワークを利用して、類義語や関連語を考慮に入れた類似度判定を行います。

類似度判定ツールの種類

- Turnitin:世界中の教育機関で利用されている、最も有名な剽窃チェッカーの一つです。膨大なデータベースとの比較に加え、AIによる文章解析も行います。

- iThenticate:研究論文の剽窃チェックに特化したツールですが、教育機関でも利用されています。

- CopyContentDetector:日本語の文章に特化した剽窃チェッカーで、文体や言い回しの類似性も検出します。

- 無料のオンラインチェックツール:多数存在しますが、精度は有料ツールに劣ります。ただし、簡易的なチェックには役立ちます。

これらのツールは、単にコピーされた部分を検出するだけでなく、参考文献の引用が適切に行われているかどうかもチェックします。

引用元が明記されていない場合や、引用方法が不適切な場合も、剽窃とみなされる可能性があります。

したがって、税の作文を作成する際には、これらのチェックツールを意識し、オリジナルのアイデアを自分の言葉で表現することが重要です。

安易なコピー&ペーストは厳禁であり、参考文献を適切に引用することも忘れないようにしましょう。

過去の作品との比較:データベースの網羅性

税の作文における「パクリ」検出は、現代のテクノロジーによって、単にインターネット上の情報との比較に留まりません。

教育機関や、剽窃チェックサービスは、過去に提出された大量の作文データをデータベースとして蓄積しており、これらのデータとの照合も行われるのです。

このデータベースの網羅性が高ければ高いほど、過去の類似作品が検出される可能性は高まります。

過去の作品データベースに含まれるもの

- 過去の税の作文コンクール応募作品:全国規模で開催されるコンクールの応募作品は、多くの場合、主催者によってデータベース化されています。

- 学校内の過去の提出物:各学校も、過去の生徒の作文を保管しており、教師はこれらのデータと照らし合わせてチェックを行うことがあります。

- インターネット上の公開された作文:個人のブログやウェブサイトで公開されている作文も、データベースに含まれることがあります。

- 学術論文データベース:税に関する学術的な論文も、アイデアや表現の類似性をチェックするために参照されることがあります。

データベースの網羅性が高いことの意義

- 巧妙な隠蔽工作の防止:過去の作品の一部を改変して使用するような、巧妙な隠蔽工作も検出することができます。

- 類似アイデアの発見:アイデアが類似している場合、参考文献を明記していても、教師に疑問を持たれる可能性があります。データベースとの比較により、アイデアの新規性を確認することができます。

- 教育的効果:生徒自身が、過去の作品を参考にすることで、より質の高い作文を作成することができます。ただし、安易な模倣は禁物です。

データベースを意識した対策

- テーマの独自性:過去の作品とテーマが重複しないように、できるだけ独自の視点を持つことが重要です。

- 情報源の多様性:インターネットだけでなく、書籍や専門家へのインタビューなど、多様な情報源から情報を収集しましょう。

- 表現の工夫:過去の作品と表現が似通わないように、自分の言葉で書き換えるように心がけましょう。

- 剽窃チェックツールの活用:提出前に、自分で剽窃チェックツールを使用し、類似箇所がないか確認しましょう。

過去の作品との比較は、単なるコピー&ペーストの検出だけでなく、アイデアの新規性や表現の独自性を評価するためにも行われます。

データベースの網羅性を意識し、オリジナリティ溢れる作文を作成するように心がけましょう。

万が一、類似箇所が検出された場合は、参考文献を明記するだけでなく、表現を大幅に変更するなど、適切な対策を講じることが重要です。

文体の不自然さ:AIによる違和感検知

近年、文章の剽窃チェックにおいて、AI(人工知能)の活用が急速に進んでいます。

AIは、単に文章の類似度を判定するだけでなく、文体の不自然さや、文章全体の流れの違和感を検知する能力を持っています。

これは、人間が書いた自然な文章と、機械的に生成された文章や、異なる文章を繋ぎ合わせた不自然な文章を識別できるということです。

AIによる文体分析の仕組み

- 自然言語処理(NLP):AIが人間の言語を理解し、分析するための技術です。文章の構造、文法、意味などを解析します。

- 機械学習:大量のテキストデータを学習し、文章の特徴やパターンを抽出します。

- 深層学習(ディープラーニング):より複雑な文章の特徴を捉えることができる、高度な機械学習の手法です。

AIが検知する文体の不自然さの例

- 語彙の偏り:特定の単語や表現が過剰に使用されている場合、不自然だと判断されることがあります。

- 文体の不統一:異なる文体の文章が混在している場合、違和感が生じます。例えば、硬い学術的な文体と、くだけた口語的な文体が混ざっている場合などです。

- 接続詞の不自然さ:文と文の繋がりが不自然な場合、論理的な流れが阻害され、読みにくくなります。

- 翻訳ツールの使用痕跡:翻訳ツールを使用して作成された文章は、独特の言い回しや不自然な表現が含まれることがあります。

- 専門用語の不適切な使用:税に関する専門用語を、意味を理解せずに使用すると、文章全体の意味が不明瞭になり、不自然だと判断されることがあります。

AIによる違和感検知への対策

- 自分の言葉で書く: 他の文章を参考にすることは重要ですが、そのままコピーするのではなく、自分の考えや解釈を加えて、自分の言葉で表現するように心がけましょう。

- 文章全体の流れを意識する: 各段落の主題を明確にし、論理的な展開を心がけましょう。

- 音読によるチェック: 作成した文章を音読することで、リズムや言葉のつながりの不自然さに気づきやすくなります。

- 第三者への添削依頼: 友人や家族に作文を読んでもらい、客観的な意見を聞くのも有効です。

- 翻訳ツールへの依存を避ける: 翻訳ツールはあくまで参考程度にとどめ、最終的な文章は自分で修正するようにしましょう。

AIによる文体分析は、今後ますます高度化していくと考えられます。

単に文章の類似度をチェックするだけでなく、文章の質そのものを評価する時代が来るかもしれません。

AIによる違和感検知への対策を講じ、自然で読みやすい文章を作成するように心がけましょう。

パクリとみなされる行為の境界線:どこからがアウト?

税の作文を作成する上で、どこまでが許容範囲で、どこからが「パクリ」とみなされるのか、その境界線を理解することは非常に重要です。

単に文章をコピー&ペーストする行為は明確な不正行為ですが、参考文献を参考にしたり、他の人のアイデアを借用したりする場合、どこまでが許されるのか、判断に迷うこともあるでしょう。

この中見出しでは、税の作文における「パクリ」の定義を明確にし、参考文献の正しい引用方法、表現の言い換え、アイデアの借用など、具体的な事例を交えながら、パクリとみなされる行為の境界線を詳しく解説します。

この情報を理解することで、意図せずに「パクリ」に加担してしまうリスクを回避し、安心して作文に取り組むことができるようになります。

参考文献の明記:正しい引用のルール

税の作文において、他の文献を参照することは、知識を深め、議論を深めるために不可欠な行為です。

しかし、参考文献を適切に明記せずに、他人の文章やアイデアを自分のものとして発表することは、剽窃行為とみなされます。

正しい引用のルールを理解し、適切に参考文献を明記することは、研究者としての誠実さを示すだけでなく、「税の作文 パクリ バレない」ための最も基本的な対策です。

引用とは?

引用とは、自分の文章の中で、他人の著作物(書籍、論文、ウェブサイトなど)の一部をそのまま、または要約して使用することです。

引用を行う目的は、以下の通りです。

- 自分の主張の根拠を示すため

- 他人のアイデアや研究成果を紹介するため

- 議論の対象となる意見や主張を明確にするため

正しい引用のルール

- 引用符の使用:他人の文章をそのまま引用する場合は、必ず引用符(「」または“”)で囲みます。

- 出典の明記:引用した文章の出典(著者名、書籍名、出版社、出版年、ページ番号など)を明記します。

- 参考文献リストの作成:作文の最後に、参考文献リストを作成し、引用した文献の情報をまとめて記載します。

- 要約・ paraphrasing:他人の文章を要約して使用する場合も、出典を明記する必要があります。要約した場合は、自分の言葉で表現し直すことが重要です。

- 著作権への配慮:著作権法で保護されている著作物を引用する場合は、著作権者の許可が必要となる場合があります。

引用方法の例

書籍からの引用:

「税とは、国民が公共サービスを受けるための費用を負担する仕組みである」(田中一郎『税の基本』〇〇出版社、2023年、15頁)。

ウェブサイトからの引用:

「税制改革は、経済成長と社会保障の安定化に不可欠である」(〇〇省ウェブサイト、2024年1月15日閲覧、https://www.example.com)。

参考文献リストの作成例

田中一郎(2023)『税の基本』〇〇出版社。

〇〇省ウェブサイト(2024年1月15日閲覧)https://www.example.com

引用時の注意点

- 過剰な引用は避ける:自分の文章が引用ばかりにならないように、自分の考えや分析を積極的に盛り込むようにしましょう。

- 正確な情報を記載する:出典情報は正確に記載するように心がけましょう。

- 著作権侵害に注意する:著作権法に違反するような引用は避けましょう。

参考文献を適切に明記することは、単なる形式的な手続きではありません。

それは、他者の知的財産を尊重し、自分の研究の透明性を高めるための重要な行為です。

正しい引用のルールを理解し、適切に参考文献を明記することで、剽窃疑惑を回避し、信頼性の高い作文を作成することができます。

表現の言い換え:参考レベルを超えないための注意点

税の作文を作成する際、参考文献を参考にすることは重要ですが、参考にした文章をそのまま使用することは剽窃とみなされます。

そのため、参考文献の内容を理解した上で、自分の言葉で表現し直す必要があります。

このプロセスを「言い換え(パラフレーズ)」と呼びますが、言い換えを行う際には、単に言葉を置き換えるだけでなく、文章の構造や表現を大きく変更する必要があります。

さもないと、参考レベルを超えてしまい、「税の作文 パクリ バレない」という目標から遠ざかってしまうことになります。

言い換えの基本的なテクニック

- 語彙の変更:類義語や対義語を使って、単語を置き換えます。

- 文構造の変更:文の構造(主語、述語、目的語など)を入れ替えたり、文を分割したり、結合したりします。

- 表現の変更:能動態と受動態を入れ替えたり、比喩表現や例え話を使用したりします。

- 視点の変更:同じ内容でも、異なる視点から表現することで、オリジナリティを出すことができます。

言い換えの例

原文:「税は、国民が公共サービスを受けるための費用を負担する仕組みである。」

不適切な言い換え:「税金は、人々が公共的なサービスを受けるために費用を負担するシステムである。」(単に言葉を置き換えただけで、文章の構造や表現がほとんど変わっていないため、剽窃とみなされる可能性があります。)

適切な言い換え:「国民が安心して社会生活を送るためには、様々な公共サービスが必要不可欠です。その費用を国民全体で分担する仕組みが、税という制度なのです。」(文章の構造や表現が大きく変更されており、オリジナリティが感じられます。)

参考レベルを超えないための注意点

- 単なる言葉の置き換えは避ける: 類義語辞典を使って単語を置き換えるだけでなく、文章全体の意味を理解し、自分の言葉で表現し直すように心がけましょう。

- 文章の構造を大きく変更する: 文の構造を入れ替えたり、文を分割したり、結合したりすることで、文章の印象を大きく変えることができます。

- 複数の情報源を参考にする: 一つの情報源に頼るのではなく、複数の情報源から情報を収集し、それらを総合的に判断して、自分の意見を述べることが重要です。

- 参考文献を適切に明記する: 言い換えを行った場合でも、参考文献を明記することは重要です。

- 剽窃チェックツールを活用する: 言い換えを行った文章が、本当にオリジナルの文章になっているか、剽窃チェックツールを使って確認しましょう。

言い換えの練習方法

- 新聞記事の要約: 新聞記事を読み、内容を要約して、自分の言葉で書き直してみましょう。

- 学術論文の解説: 学術論文を読み、内容を理解した上で、専門知識のない人にも分かりやすく解説してみましょう。

- 友達とのディスカッション: 特定のテーマについて友達と議論し、自分の意見をまとめて、文章にしてみましょう。

表現の言い換えは、単なるテクニックではなく、自分の考えを深め、表現力を高めるためのトレーニングでもあります。

参考レベルを超えないように注意しながら、積極的に言い換えの練習を行い、オリジナリティ溢れる税の作文を作成しましょう。

アイデアの借用:オリジナリティとのバランス

税の作文を書く際、全く新しいアイデアをゼロから生み出すことは非常に困難です。

多くの場合、既存のアイデアを参考にしたり、組み合わせて、自分のオリジナルのアイデアを作り上げていきます。

しかし、アイデアを借用する場合、どこまでが許容範囲で、どこからが「パクリ」とみなされるのか、明確な線引きが必要です。

この小見出しでは、アイデアの借用とオリジナリティのバランスについて、具体的な事例を交えながら詳しく解説し、「税の作文 パクリ バレない」ために、どのようにアイデアを借用すれば良いのかを具体的に解説します。

アイデアの借用とは?

アイデアの借用とは、他人のアイデアや発想を参考に、自分のアイデアを作り上げることです。

アイデアの借用は、創造的な活動において、ごく一般的な行為であり、必ずしも悪いことではありません。

しかし、アイデアを借用する際には、以下の点に注意する必要があります。

- アイデアの根幹をそのままコピーしない: 他人のアイデアの根幹をそのままコピーすることは、剽窃とみなされます。

- 参考文献を明記する: 他人のアイデアを参考にした場合は、参考文献を明記する必要があります。

- 自分のオリジナルの要素を加える: 他人のアイデアを参考にしながらも、自分の考えや経験、分析などを加えて、オリジナルの要素を加えることが重要です。

アイデア借用の具体的な例

例1:ある人が、「消費税は逆進性が高い」というアイデアを発表したとします。

あなたは、このアイデアを参考に、消費税の逆進性を緩和するための具体的な対策を提案する作文を書くことにしました。

この場合、あなたは、「消費税は逆進性が高い」というアイデアを借用していますが、自分のオリジナルの対策を提案することで、オリジナリティを出すことができます。

例2:ある人が、「税制を簡素化することで、納税者の負担を軽減できる」というアイデアを発表したとします。

あなたは、このアイデアを参考に、税制を簡素化するための具体的な方法を提案する作文を書くことにしました。

この場合、あなたは、「税制を簡素化することで、納税者の負担を軽減できる」というアイデアを借用していますが、自分のオリジナルの方法を提案することで、オリジナリティを出すことができます。

オリジナリティを出すためのヒント

- 複数の情報源を参考にする: 一つの情報源に頼るのではなく、複数の情報源から情報を収集し、それらを総合的に判断して、自分の意見を述べることが重要です。

- 自分の経験や知識を活かす: 自分の経験や知識を活かして、他人のアイデアに独自の解釈や分析を加えることで、オリジナリティを出すことができます。

- 異なる分野の知識を組み合わせる: 異なる分野の知識を組み合わせることで、斬新なアイデアを生み出すことができます。

- 既存のアイデアを批判的に検討する: 既存のアイデアを鵜呑みにするのではなく、批判的に検討し、改善点や問題点を見つけることで、オリジナリティを出すことができます。

- 具体的な事例やデータを示す: 自分の主張を裏付けるために、具体的な事例やデータを示すことで、説得力を高めると同時に、オリジナリティを出すことができます。

アイデア借用時の注意点

- アイデアの出所を明記する: 参考文献リストだけでなく、本文中でも、アイデアの出所を明記するように心がけましょう。

- 他人のアイデアを自分のアイデアのように見せかけない: 自分のアイデアと他人のアイデアを明確に区別し、他人のアイデアを自分のアイデアのように見せかけることは避けましょう。

- 著作権侵害に注意する: アイデア自体は著作権で保護されませんが、アイデアを表現した文章や図表などは著作権で保護されます。著作権を侵害しないように注意しましょう。

アイデアの借用は、創造的な活動において不可欠な要素ですが、オリジナリティとのバランスを保つことが重要です。

他人のアイデアを参考にしながらも、自分の考えや経験、分析などを加えて、オリジナリティ溢れる税の作文を作成しましょう。

パクリがバレた時のペナルティ:未来への影響を考える

税の作文でパクリが発覚した場合、その影響は単に作文の評価が下がるだけに留まりません。

学校における処分、社会的信用への傷、そしてインターネット上への拡散など、将来にわたって様々なペナルティを受ける可能性があります。

この中見出しでは、パクリが発覚した場合にどのようなペナルティが科せられるのか、具体的な事例を交えながら詳しく解説し、「税の作文 パクリ バレない」ことの重要性を改めて認識していただきます。

自分の将来を守るためにも、安易な気持ちでパクリに手を染めることのないよう、しっかりとリスクを理解しておきましょう。

学校における処分:成績への影響と反省

税の作文でパクリが発覚した場合、最初に直面するのは学校からの処分です。

その内容は、学校の方針やパクリの程度によって異なりますが、一般的には成績への影響、反省文の提出、場合によっては停学などの処分が科せられる可能性があります。

これらの処分は、生徒の将来に大きな影響を与える可能性があり、「税の作文 パクリ バレない」ように細心の注意を払う必要があります。

成績への影響

- 評価の低下:パクった作文は評価の対象外となるため、成績が大幅に低下します。

- 単位の剥奪:単位認定に必要な作文であった場合、単位を剥奪される可能性があります。

- 進級・卒業への影響:成績の低下や単位の剥奪は、進級や卒業に影響を与える可能性があります。

反省文の提出

- 経緯の説明:パクリに至った経緯、参考にした資料、反省の意などを詳しく説明する必要があります。

- 再発防止策の提示:今後は二度とパクリを行わないための具体的な対策を提示する必要があります。

- 真摯な態度:反省文は、真摯な態度で書くことが重要です。言い訳や責任転嫁は避けましょう。

その他の処分

- 停学:パクリの程度が著しい場合や、過去にも同様の行為があった場合、停学処分となる可能性があります。

- 訓告・厳重注意:停学には至らないものの、学校から訓告や厳重注意を受けることがあります。

- 保護者への連絡:パクリの内容や処分について、保護者に連絡されることがあります。

学校における処分から学ぶこと

- 倫理観の重要性:他人の知的財産を尊重する倫理観を養うことが重要です。

- 学習態度の見直し:安易なパクリに頼らず、真摯に学習に取り組む姿勢が大切です。

- 自己責任の意識:自分の行動に責任を持つことの重要性を認識しましょう。

処分後の対応

- 先生への謝罪: 先生に謝罪し、今回の行為について深く反省していることを伝えましょう。

- 学習計画の見直し: 先生と相談しながら、今後の学習計画を見直しましょう。

- 再発防止策の実行: 反省文で提示した再発防止策を確実に実行しましょう。

学校における処分は、生徒にとって非常に辛い経験となりますが、同時に成長の機会でもあります。

今回の処分を真摯に受け止め、倫理観を高め、学習態度を見直し、自己責任の意識を養うことで、将来の成功につなげることができます。

「税の作文 パクリ バレない」ように常に心がけ、誠実な姿勢で学問に取り組むことが重要です。

社会的信用への傷:将来の進路への影響

税の作文におけるパクリは、単に学校内の問題として片付けられるものではありません。

一度「パクリ」というレッテルを貼られてしまうと、その情報は様々な形で記録され、将来の進路に大きな影響を与える可能性があります。

大学受験、就職活動、そして社会人としてのキャリア形成において、過去の不正行為が不利に働くことは十分に考えられます。

「税の作文 パクリ バレない」ように努めることは、単に目先の課題をクリアするだけでなく、将来の可能性を広げるためにも非常に重要なのです。

大学受験への影響

- 推薦入試の不利:推薦入試では、調査書や自己推薦書の内容が重視されます。過去にパクリが発覚している場合、推薦を受けることが難しくなる可能性があります。

- AO入試の不利:AO入試(総合型選抜)では、学力だけでなく、個性や意欲、将来の目標などが評価されます。過去の不正行為は、評価を大きく下げる要因となります。

- 一般入試の面接:一般入試の面接で、過去のパクリについて質問される可能性があります。その際、誠実な態度で反省の意を示すことが重要ですが、完全に払拭することは難しいでしょう。

就職活動への影響

- 履歴書への記載:履歴書にパクリについて記載する必要はありませんが、企業によっては、過去の不正行為について調査を行う場合があります。

- 面接での質問:面接で、過去のパクリについて質問される可能性があります。その際、誠実な態度で反省の意を示すことが重要です。

- 内定取り消し:採用選考において、重大な経歴詐称が発覚した場合、内定が取り消される可能性があります。パクリは、経歴詐称とみなされる可能性があります。

社会人としてのキャリアへの影響

- 昇進・昇給の遅れ:企業によっては、過去の不正行為を考慮し、昇進や昇給を見送る場合があります。

- 配置転換:信頼を失った場合、重要なプロジェクトから外されたり、責任の軽い部署へ配置転換されたりする可能性があります。

- 解雇:企業によっては、重大な不正行為を行った場合、解雇処分となる可能性があります。

社会的信用を取り戻すために

- 誠実な行動:日々の行動において、誠実さを心がけ、周囲からの信頼を得ることが重要です。

- 社会貢献活動:ボランティア活動や地域活動などに積極的に参加し、社会に貢献することで、イメージを向上させることができます。

- 資格取得:専門的な知識やスキルを習得し、資格を取得することで、能力をアピールすることができます。

パクリは、将来の進路に大きな影響を与える可能性があることを認識し、絶対に安易な気持ちで手を出さないようにしましょう。

万が一、過去にパクリを行ってしまった場合は、誠実な態度で反省し、社会的信用を取り戻すための努力を続けることが重要です。

「税の作文 パクリ バレない」ように努め、誠実な姿勢で学問に取り組み、将来の可能性を広げましょう。

インターネットへの拡散:風評被害のリスク

税の作文でパクリが発覚した場合、その情報は学校内だけに留まらず、インターネットを通じて拡散されるリスクがあります。

SNS、掲示板、ニュースサイトなど、様々な媒体を通じて情報が拡散され、一度拡散された情報は完全に削除することが非常に困難です。

インターネット上での風評被害は、個人だけでなく家族や友人にも及ぶ可能性があり、「税の作文 パクリ バレない」ように細心の注意を払う必要があります。

情報拡散の経路

- 学校関係者によるSNS投稿:学校関係者(生徒、教師、保護者など)が、パクリに関する情報をSNSに投稿する可能性があります。

- 匿名掲示板への書き込み:匿名掲示板(爆サイ、5ちゃんねるなど)に、パクリに関する情報や個人情報が書き込まれる可能性があります。

- ニュースサイトへの掲載:パクリの程度が著しい場合や、社会的な関心が高い場合、ニュースサイトに掲載される可能性があります。

- まとめサイトへの掲載:パクリに関する情報が、まとめサイトに掲載される可能性があります。

- 個人ブログへの掲載:個人ブログに、パクリに関する情報や批判記事が掲載される可能性があります。

風評被害の内容

- 個人情報の特定:氏名、学校名、住所、電話番号、SNSアカウントなど、個人情報が特定され、公開される可能性があります。

- 誹謗中傷・侮辱:SNSや掲示板で、誹謗中傷や侮辱的なコメントが書き込まれる可能性があります。

- 事実に基づかない情報の拡散:事実に基づかない情報やデマが拡散され、名誉を傷つけられる可能性があります。

- プライバシーの侵害:プライベートな写真や動画が拡散され、プライバシーを侵害される可能性があります。

- 炎上:SNSや掲示板で批判が殺到し、炎上状態になる可能性があります。

風評被害への対策

- 情報発信の抑制:SNSでの情報発信を控え、個人情報の公開範囲を制限しましょう。

- エゴサーチ:定期的に自分の名前や学校名を検索し、インターネット上での評判をチェックしましょう。

- 削除依頼:誹謗中傷や個人情報が掲載されているサイト管理者やプロバイダに削除依頼をしましょう。

- 弁護士への相談:悪質な風評被害に遭っている場合は、弁護士に相談し、法的措置を検討しましょう。

- 警察への相談:脅迫やストーカー行為など、犯罪に発展する可能性がある場合は、警察に相談しましょう。

風評被害を防ぐために

- インターネットリテラシーの向上:インターネットの特性やリスクを理解し、適切な情報発信を心がけましょう。

- SNS利用ルールの遵守:SNSの利用規約を遵守し、個人情報の公開範囲を制限しましょう。

- プライバシー設定の確認:SNSやブログなどのプライバシー設定を確認し、個人情報の公開範囲を適切に設定しましょう。

インターネット上での風評被害は、一度発生すると完全に消し去ることが非常に困難です。

「税の作文 パクリ バレない」ように努め、インターネットリテラシーを高め、情報発信には十分注意しましょう。

万が一、風評被害に遭ってしまった場合は、早急に対策を講じることが重要です。

独自性あふれる税の作文を書くための5つのステップ

「税の作文 パクリ バレない」ようにするためには、単にコピー&ペーストを避けるだけでなく、オリジナリティ溢れる作文を書く必要があります。

この大見出しでは、独自性あふれる税の作文を書くための具体的なステップを5つに分けて解説します。

テーマ選定から情報収集、構成作成まで、各ステップでどのような点に注意すれば良いのか、具体的な方法を提示します。

このステップを踏むことで、あなたはきっと自分だけの視点を見つけ、読者を惹きつける魅力的な作文を書き上げることができるでしょう。

テーマ選定:自分だけの視点を見つける

税の作文でオリジナリティを発揮するためには、テーマ選定が非常に重要です。

ありきたりなテーマを選んでしまうと、どうしても過去の作品との類似性が高くなり、「税の作文 パクリ バレない」ようにするのが難しくなります。

自分自身の興味関心や体験に基づいたテーマを選び、他の人が思いつかないような独自の視点を見つけることが、オリジナリティ溢れる作文を書くための第一歩です。

この中見出しでは、自分だけの視点を見つけるための具体的な方法を解説します。

身近な疑問から出発:税金に対する個人的な体験

税の作文のテーマを見つけるための最も効果的な方法の一つは、自分自身の身近な疑問や税金に対する個人的な体験から出発することです。

日常生活の中で税金について疑問に思ったこと、税金がどのように使われているかについて考えたこと、あるいは税金に関するニュースや出来事に触れて感じたことなどを掘り下げていくことで、オリジナルのテーマを見つけることができます。

個人的な体験に基づいたテーマは、他の人が思いつかないような独自の視点を提供し、「税の作文 パクリ バレない」作文を書く上で大きなアドバンテージとなります。

個人的な体験を見つけるためのヒント

- 日々の生活を振り返る: 買い物をする際、アルバイトで給料をもらう際、公共交通機関を利用する際など、税金と関わる場面を思い出してみましょう。

- 疑問をメモする: 税金について疑問に思ったこと、もっと知りたいと思ったことなどをメモしておきましょう。

- 家族や友人と話す: 税金について家族や友人と話すことで、新たな視点や疑問が見つかるかもしれません。

- 税金に関するニュースを見る: 税金に関するニュースを見ることで、社会的な問題意識を持つことができます。

- 過去の作文を参考にしない: 過去の作文を参考にすると、どうしても似たようなテーマを選んでしまいがちです。まずは、自分の頭で考えることを意識しましょう。

テーマの具体例

- 消費税: 普段の買い物で消費税を支払う際、どのように感じますか?消費税の税率が上がったら、生活にどのような影響があると思いますか?

- 所得税: アルバイトで給料をもらう際、所得税が引かれていることに気づきますか?所得税の仕組みについて調べて、分かりやすく説明してみましょう。

- 固定資産税: 家に届く固定資産税の通知書を見たことがありますか?固定資産税がどのように使われているか調べてみましょう。

- 税金の使い道: 税金は、どのような公共サービスに使われていると思いますか?もっと税金を有効活用するためには、どうすれば良いと思いますか?

- 税金と社会: 税金は、社会にとってどのような役割を果たしていると思いますか?税金がなくなったら、社会はどうなってしまうと思いますか?

テーマを深掘りするための質問

- なぜ、その疑問を持ったのか?: その疑問を持つに至った背景やきっかけを考えてみましょう。

- その疑問は、自分にとってどのような意味を持つのか?: その疑問が、自分自身の生活や価値観にどのように関係しているのかを考えてみましょう。

- その疑問を解決することで、どのような社会的な貢献ができるのか?: その疑問を解決することで、社会全体にどのようなメリットがあるのかを考えてみましょう。

身近な疑問から出発し、個人的な体験を深掘りすることで、他の人が思いつかないようなオリジナルのテーマを見つけることができます。

自分自身の視点に基づいたテーマは、熱意と説得力を生み出し、読者を惹きつける魅力的な税の作文へと繋がるでしょう。

ニュースや社会問題との関連付け:オリジナルの解釈

税の作文のテーマをより深く掘り下げ、オリジナリティを高めるためには、選んだテーマをニュースや社会問題と関連付けることが有効です。

現在社会で議論されている税金に関する問題を調べて、自分のテーマと結びつけたり、ニュースで報道されている税金に関する出来事に対して、自分なりの解釈を加えたりすることで、作文に独自の視点と社会的な意義を与えることができます。

ニュースや社会問題との関連付けは、「税の作文 パクリ バレない」だけでなく、読者に深い印象を与える作文を作成する上で不可欠な要素となります。

ニュースや社会問題を見つけるためのヒント

- 新聞やニュースサイトをチェックする: 新聞やニュースサイトを定期的にチェックし、税金に関するニュースや社会問題を把握しましょう。

- 専門家の意見を聞く: 税理士や経済学者など、税金に関する専門家の意見を参考にしましょう。

- 政府機関のウェブサイトを参考にする: 国税庁や財務省など、政府機関のウェブサイトで公開されている情報を参考にしましょう。

- 過去のニュースを調べる: 過去のニュースを調べることで、税金に関する問題の歴史的な背景を知ることができます。

- SNSを活用する: SNSで、税金に関する議論をフォローすることで、世の中の関心を知ることができます。

ニュースや社会問題との関連付けの具体例

例1:消費税の軽減税率について

テーマ:消費税の軽減税率導入による影響

ニュース:軽減税率導入後、中小企業の事務負担が増加しているというニュース

関連付け:中小企業の事務負担を軽減するための具体的な対策を提案する

例2:ふるさと納税制度について

テーマ:ふるさと納税制度の課題と改善策

ニュース:一部の自治体で、返礼品競争が過熱しているというニュース

関連付け:返礼品競争を抑制し、制度の本来の目的を達成するための提言を行う

例3:企業の租税回避について

テーマ:企業の租税回避を防ぐための国際的な取り組み

ニュース:多国籍企業が、税率の低い国に利益を移転しているというニュース

関連付け:国際的な租税回避を防ぐための具体的な対策を提案する

オリジナルの解釈を加えるためのポイント

- 多角的な視点を持つ: 一つのニュースや社会問題に対して、様々な立場から意見を検討しましょう。

- 批判的な思考を持つ: ニュースや社会問題を鵜呑みにせず、批判的に検討しましょう。

- 自分の意見を明確にする: ニュースや社会問題に対する自分の意見を明確にしましょう。

- 具体的な根拠を示す: 自分の意見を裏付けるために、具体的なデータや事例を示しましょう。

- 創造的な解決策を提案する: 既存の解決策にとらわれず、創造的な解決策を提案しましょう。

ニュースや社会問題との関連付けを通じて、税の作文に社会的な意義と独自性を持たせることができます。

自分自身の視点と社会的な問題意識を融合させ、読者に深い感銘を与える税の作文を目指しましょう。

マニアックな税の知識:他の人が知らない情報を盛り込む

税の作文で他の人と差をつけるためには、一般的な知識だけでなく、少しマニアックな税の知識を盛り込むことが効果的です。

他の人が知らないようなニッチな情報を提示することで、読者に「この人は税について深く理解している」という印象を与え、作文に説得力とオリジナリティを与えることができます。

マニアックな知識を効果的に活用することで、「税の作文 パクリ バレない」だけでなく、審査員の目を引く、印象的な作文を作成することができます。

マニアックな税の知識を見つけるためのヒント

- 税に関する専門書を読む: 税法や税務会計に関する専門書を読むことで、一般的な知識では得られない深い知識を得ることができます。

- 税理士や会計士に話を聞く: 税理士や会計士に話を聞くことで、実務で役立つ知識や裏話を聞くことができます。

- 税に関するセミナーや講演会に参加する: 税に関するセミナーや講演会に参加することで、最新の情報やトレンドを把握することができます。

- 税務署のウェブサイトを隅々までチェックする: 税務署のウェブサイトには、税に関する様々な情報が掲載されています。隅々までチェックすることで、意外な発見があるかもしれません。

- 過去の税に関する判例を調べる: 過去の税に関する判例を調べることで、税法の解釈や適用に関する深い知識を得ることができます。

マニアックな税の知識の具体例

- タックスヘイブン対策税制: 多国籍企業が、税率の低い国に利益を移転することを防ぐための制度

- 移転価格税制: 関連会社間で取引を行う際に、独立した第三者間で行われる価格(独立企業間価格)で取引を行うことを求める制度

- 過少資本税制: 外国法人からの借入金が多い企業に対して、利子の損金算入を制限する制度

- 連結納税制度: 親会社と子会社を一つのグループとして課税する制度

- 電子申告(e-Tax): インターネットを利用して、税金の申告や納税を行うシステム

マニアックな税の知識を盛り込む際の注意点

- 正確な情報を記載する: マニアックな知識を記載する場合は、必ず正確な情報を記載するように心がけましょう。

- 専門用語を分かりやすく説明する: 専門用語を多用すると、読者が内容を理解できなくなる可能性があります。専門用語を使用する場合は、分かりやすく説明するように心がけましょう。

- テーマとの関連性を明確にする: マニアックな知識を単に羅列するのではなく、テーマとの関連性を明確にしましょう。

- 自分の意見や考察を加える: マニアックな知識を提示するだけでなく、それに対する自分の意見や考察を加えることで、作文にオリジナリティを与えることができます。

- 参考文献を明記する: マニアックな知識を参考にした場合は、必ず参考文献を明記しましょう。

マニアックな税の知識は、税の作文に深みと説得力をもたらし、読者に強い印象を与えることができます。

ただし、知識のひけらかしにならないよう、テーマとの関連性を意識し、分かりやすく説明することを心がけましょう。

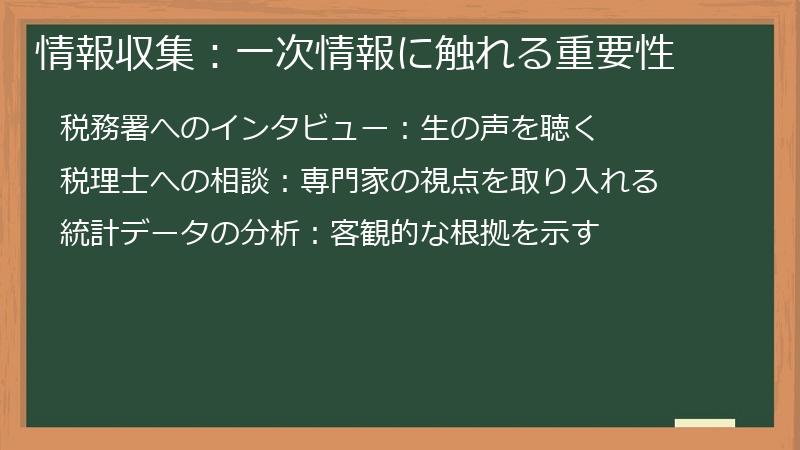

情報収集:一次情報に触れる重要性

税の作文でオリジナリティを発揮し、「税の作文 パクリ バレない」ようにするためには、単にインターネット上の情報や書籍を参考にするだけでなく、一次情報に触れることが非常に重要です。

一次情報とは、実際に税に関わっている人々の声や、税務署や税理士などの専門家が提供する情報のことです。

一次情報に触れることで、税に対する理解を深め、他の人が知らない貴重な情報を得ることができます。

この中見出しでは、税の作文で役立つ一次情報の入手方法と、その重要性について解説します。

税務署へのインタビュー:生の声を聴く

税の作文でオリジナリティを発揮するためには、税務署へのインタビューが非常に有効です。

税務署員は、税の専門家として、税に関する様々な知識や経験を持っています。

税務署員にインタビューすることで、税に関する制度や仕組みについて深く理解できるだけでなく、税務署の取り組みや課題について、生の声を聴くことができます。

税務署へのインタビューは、「税の作文 パクリ バレない」だけでなく、作文に説得力とリアリティを与える上で非常に有効な手段です。

税務署へのインタビューを成功させるための準備

- インタビューの目的を明確にする: インタビューで何を知りたいのか、具体的な質問内容を事前に準備しておきましょう。

- 税務署に事前に連絡する: インタビューを希望する旨を税務署に事前に連絡し、担当者との日程調整を行いましょう。

- 税務署の業務内容を調べておく: 税務署の業務内容を事前に調べておくことで、インタビューをスムーズに進めることができます。

- 身だしなみを整える: 税務署員に失礼のないよう、清潔感のある服装で訪問しましょう。

- 感謝の気持ちを伝える: インタビューに応じてくれた税務署員に、感謝の気持ちを伝えましょう。

税務署へのインタビューで聞くべきこと

- 税務署の業務内容について: 税務署は、どのような業務を行っているのか、具体的に教えてください。

- 税に関する制度や仕組みについて: 税に関する制度や仕組みについて、分かりやすく説明してください。

- 税務署の取り組みや課題について: 税務署は、どのような取り組みを行っているのか、どのような課題を抱えているのか教えてください。

- 税に関する最近のニュースや話題について: 税に関する最近のニュースや話題について、税務署員としてどのように考えていますか。

- 税に関する高校生へのメッセージ: 税について学ぶ高校生に、メッセージをお願いします。

インタビュー時の注意点

- 録音の許可を得る: インタビューを録音する場合は、必ず事前に税務署員の許可を得ましょう。

- 相手の時間を尊重する: インタビュー時間は、事前に約束した時間を守りましょう。

- 質問は簡潔に: 質問は簡潔に、分かりやすく行いましょう。

- メモを取る: インタビューの内容は、必ずメモを取りましょう。

- 感謝状を送る: インタビュー後には、感謝状を送ることをおすすめします。

インタビュー後の活用方法

- 作文に具体的なエピソードを盛り込む: インタビューで得られた具体的なエピソードを、作文に盛り込むことで、説得力とリアリティを高めることができます。

- 税務署員の言葉を引用する: 税務署員の言葉を引用することで、作文に権威性を与えることができます。

- 自分の意見や考察を加える: インタビューで得られた情報に基づいて、自分の意見や考察を加え、作文にオリジナリティを与えましょう。

税務署へのインタビューは、税の作文に深みと説得力をもたらし、読者に強い印象を与えることができます。

ただし、税務署員の時間を尊重し、失礼のないようにインタビューを行いましょう。

税理士への相談:専門家の視点を取り入れる

税の作文をより専門的で説得力のあるものにするためには、税理士への相談が非常に有効です。

税理士は、税に関する専門的な知識と豊富な実務経験を持っており、税の仕組みや制度について深い理解があります。

税理士に相談することで、税に関する疑問を解決できるだけでなく、作文のテーマに対する新たな視点やアイデアを得ることができます。

税理士への相談は、「税の作文 パクリ バレない」作文を書く上で、非常に強力なサポートとなります。

税理士への相談を成功させるための準備

- 相談内容を明確にする: 税理士に相談したい内容を具体的にまとめておきましょう。作文のテーマ、疑問点、意見などを整理しておくと、相談がスムーズに進みます。

- 税理士を探す: インターネットや知人の紹介などを通じて、相談しやすい税理士を探しましょう。税理士の専門分野や得意分野も考慮すると良いでしょう。

- 相談方法を決める: 面談、電話、メールなど、相談方法を決めましょう。面談の場合は、事前に予約が必要です。

- 資料を準備する: 相談内容に関連する資料(税法、会計資料、ニュース記事など)を準備しましょう。

- 質問リストを作成する: 質問したいことをリストアップしておきましょう。質問の順番や優先順位を決めておくと、効率的に相談できます。

税理士への相談で聞くべきこと

- 作文テーマに関する意見: 作文のテーマについて、税理士の専門的な視点からの意見を聞きましょう。

- 税の仕組みや制度に関する疑問: 税の仕組みや制度について、理解できない点や疑問点を質問しましょう。

- 最新の税制改正に関する情報: 最新の税制改正に関する情報を教えてもらいましょう。

- 税務署の動向に関する情報: 税務署の最近の動向や、税務調査のポイントなどを教えてもらいましょう。

- 税理士業界の裏話: 税理士業界の裏話や、面白いエピソードなどを教えてもらいましょう。

相談時の注意点

- 税理士の時間を尊重する: 相談時間は、事前に約束した時間を守りましょう。

- 質問は簡潔に: 質問は簡潔に、分かりやすく行いましょう。

- メモを取る: 相談の内容は、必ずメモを取りましょう。

- お礼を伝える: 相談後には、税理士にお礼を伝えましょう。

- 相談料を確認する: 相談料が発生する場合は、事前に確認しておきましょう。

相談後の活用方法

- 作文に専門的な視点を取り入れる: 税理士からのアドバイスを参考に、作文に専門的な視点を取り入れましょう。

- 具体的な事例を盛り込む: 税理士から聞いた具体的な事例を盛り込むことで、作文に説得力が増します。

- 参考文献として税理士の名前を明記する: 相談した税理士の名前を参考文献として明記することで、作文の信頼性が高まります。

- 税理士の言葉を引用する: 税理士の言葉を引用する場合は、必ず許可を得て、正確に引用しましょう。

税理士への相談は、税の作文に専門性と信頼性をもたらし、読者に深い印象を与えることができます。

統計データの分析:客観的な根拠を示す

税の作文で説得力を高めるためには、主張を裏付ける客観的な根拠を示すことが重要です。

統計データは、客観的な根拠を示すための強力なツールであり、税に関する様々な現象や傾向を数値で示すことができます。

統計データを分析し、作文に効果的に活用することで、主張の説得力を高めるだけでなく、オリジナリティを出すことも可能です。

統計データの分析は、「税の作文 パクリ バレない」作文を書く上で、非常に有効な手段となります。

統計データを探すためのヒント

- 政府統計の総合窓口(e-Stat): 日本の政府機関が作成した統計データを検索できるサイトです。税に関する様々な統計データが掲載されています。

- 国税庁: 国税庁のウェブサイトには、税に関する統計情報や資料が掲載されています。

- 財務省: 財務省のウェブサイトには、税制に関する資料や統計データが掲載されています。

- 総務省統計局: 総務省統計局のウェブサイトには、家計調査や消費者物価指数など、税に関する様々な統計データが掲載されています。

- 経済産業省: 経済産業省のウェブサイトには、企業活動基本調査など、税に関する統計データが掲載されています。

- 日本銀行: 日本銀行のウェブサイトには、金融経済統計など、税に関する統計データが掲載されています。

- OECD: OECD(経済協力開発機構)のウェブサイトには、国際的な税に関する統計データが掲載されています。

- IMF: IMF(国際通貨基金)のウェブサイトには、国際的な税に関する統計データが掲載されています。

統計データの分析方法

- データの定義を確認する: 統計データには、それぞれ定義があります。データの定義を正しく理解することが重要です。

- データの出典を明記する: 統計データを引用する場合は、必ず出典を明記しましょう。

- グラフや表を作成する: 統計データをグラフや表にすることで、視覚的に分かりやすくすることができます。

- データの傾向を分析する: データの長期的な傾向、変化、関連性などを分析しましょう。

- データの解釈を明確にする: データの分析結果に基づいて、どのような解釈ができるかを明確に説明しましょう。

統計データの活用事例

- 消費税率の引き上げが消費に与える影響: 消費税率の引き上げ前後の消費支出の変化を分析し、その影響を客観的に評価する。

- ふるさと納税制度の利用状況: ふるさと納税の寄付額、寄付先の自治体、返礼品の種類などを分析し、制度の利用状況を明らかにする。

- 企業の租税回避の実態: 企業の利益と納税額の関係を分析し、租税回避の実態を明らかにする。

- 高齢化社会における税負担の現状: 高齢化率と税負担の関係を分析し、高齢化社会における税負担の現状を明らかにする。

- 地方税収の格差: 地方自治体ごとの税収を分析し、地方税収の格差の実態を明らかにする。

統計データ分析時の注意点

- データの信頼性を確認する: データの出典元や調査方法を確認し、データの信頼性を評価しましょう。

- データの解釈に偏りがないようにする: 自分の主張を裏付けるために、都合の良いデータだけを選択することは避けましょう。

- データの限界を認識する: 統計データは、あくまで過去の状況を示すものであり、未来を予測するものではありません。

- データの誤用を避ける: 統計データの誤用は、誤った結論を導く可能性があります。データの定義や分析方法を正しく理解しましょう。

統計データの分析は、税の作文に客観性と説得力をもたらし、読者に深い印象を与えることができます。

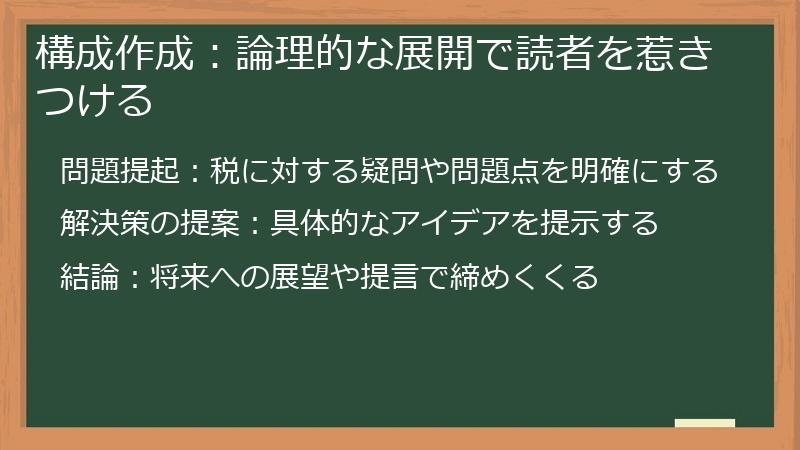

構成作成:論理的な展開で読者を惹きつける

税の作文で読者を惹きつけ、「税の作文 パクリ バレない」ようにするためには、論理的な構成が不可欠です。

構成とは、作文全体の流れを設計図のようなもので、読者がスムーズに内容を理解し、共感を得るための道筋を示すものです。

優れた構成は、読者の興味を引きつけ、最後まで飽きさせない力を持っています。

この中見出しでは、読者を惹きつける論理的な構成を作成するための具体的な方法を解説します。

問題提起:税に対する疑問や問題点を明確にする

税の作文で読者の興味を引くためには、まず、税に対する疑問や問題点を明確に提起することが重要です。

読者に「なぜこのテーマについて書く必要があるのか」「このテーマは社会にとってどのような意味を持つのか」を理解してもらうことで、作文への関心を高めることができます。

効果的な問題提起は、読者を惹きつけ、「税の作文 パクリ バレない」作文にするための第一歩となります。

問題提起のポイント

- 具体的な事例を提示する: 税に関する問題点を抽象的に説明するのではなく、具体的な事例を提示することで、読者の共感を呼びやすくなります。

- 統計データや専門家の意見を活用する: 統計データや専門家の意見を活用することで、問題提起に客観性と説得力を持たせることができます。

- 読者に問いかける: 読者に問いかけることで、読者の問題意識を喚起し、作文への関心を高めることができます。

- 身近な問題と関連付ける: 税の問題を、読者の日常生活や身近な問題と関連付けることで、読者の共感を呼びやすくなります。

- 問題の重要性を強調する: 提起する問題が、社会にとってどのような意味を持つのか、なぜ解決する必要があるのかを明確に説明しましょう。

問題提起の具体例

例1:消費税の逆進性

「消費税は、所得の低い人ほど負担が重くなるという逆進性の問題があります。食料品などの生活必需品にも課税されるため、低所得者層の生活を圧迫しているという指摘もあります。この問題を解決するためには、どのような対策が必要でしょうか?」

例2:ふるさと納税制度の課題

「ふるさと納税制度は、地方創生に貢献する一方で、一部の自治体で返礼品競争が過熱し、制度の本来の目的から逸脱しているという批判があります。また、寄付額が特定の自治体に集中し、税収の偏りを助長しているという問題も指摘されています。この制度をより有効活用するためには、どのような改善が必要でしょうか?」

例3:企業の租税回避

「多国籍企業が、税率の低い国に利益を移転することで、税負担を軽減する租税回避行為が問題となっています。これにより、本来納められるべき税金が徴収されず、国の財政を圧迫しているという指摘があります。企業の租税回避を防ぐためには、どのような国際的な連携が必要でしょうか?」

問題提起の際の注意点

- 問題を正確に把握する: 問題の背景、現状、影響などを正確に把握することが重要です。

- 偏った見方をしない: 問題を多角的に分析し、偏った見方をしないように心がけましょう。

- 感情的な表現を避ける: 問題を客観的に説明し、感情的な表現は避けましょう。

- 解決策を提示する: 問題提起だけでなく、解決策の方向性を示すことが重要です。

- 参考文献を明記する: 問題提起の根拠となる情報源は、必ず参考文献として明記しましょう。

効果的な問題提起は、税の作文の成否を左右する重要な要素です。読者の関心を引きつけ、共感を呼ぶような、魅力的な問題提起を目指しましょう。

解決策の提案:具体的なアイデアを提示する

税の作文で読者を納得させるためには、提起した問題に対する具体的な解決策を提案することが不可欠です。

単に問題点を指摘するだけでなく、それに対してどのような対策を講じるべきか、具体的なアイデアを提示することで、作文に建設的な視点と実現可能性を与えることができます。

具体的で独創的な解決策の提案は、「税の作文 パクリ バレない」だけでなく、読者に「この人は問題を解決できる能力がある」という印象を与えるための重要な要素となります。

解決策提案のポイント

- 実現可能性を考慮する: 提案する解決策が、現実的に実行可能かどうかを検討しましょう。

- 具体的な方法を示す: 解決策の具体的な方法、手順、必要な資源などを明確に示しましょう。

- メリットとデメリットを分析する: 提案する解決策のメリットだけでなく、デメリットも分析し、総合的に評価しましょう。

- 複数の解決策を提示する: 一つの解決策に固執せず、複数の解決策を提示することで、読者に選択肢を与えることができます。

- 独創的なアイデアを取り入れる: 既存の解決策だけでなく、独創的なアイデアを取り入れることで、作文にオリジナリティを与えることができます。

解決策提案の具体例

例1:消費税の逆進性対策

問題提起:消費税は逆進性があり、低所得者層の生活を圧迫している。

解決策:

- 軽減税率の対象品目を拡大する:食料品だけでなく、生活必需品にも軽減税率を適用する。

- 給付付き税額控除を導入する:低所得者層に対して、消費税の負担を軽減するための給付金を支給する。

- 高所得者層の税負担を増やす:所得税や相続税などの累進性を強化する。

例2:ふるさと納税制度の課題解決

問題提起:ふるさと納税制度は返礼品競争が過熱し、制度の本来の目的から逸脱している。

解決策:

- 返礼品の価格を寄付額の3割以下に制限する:返礼品競争を抑制し、寄付額が自治体の財源となるようにする。

- 寄付先の自治体を特定の地域に限定する:被災地や過疎地域など、支援が必要な地域に寄付を集中させる。

- 寄付額に応じて税額控除の上限を引き上げる:寄付を促進し、地方創生に貢献する。

例3:企業の租税回避対策

問題提起:多国籍企業が租税回避を行い、国の税収が減少している。

解決策:

- タックスヘイブン対策税制を強化する:タックスヘイブンを利用した租税回避を厳しく取り締まる。

- 国際的な情報交換ネットワークを構築する:各国の税務当局が連携し、租税回避に関する情報を共有する。

- BEPSプロジェクト(税源浸食と利益移転)を推進する:多国籍企業の租税回避を防止するための国際的な取り組みを強化する。

解決策提案時の注意点

- 根拠を示す: 解決策の効果を裏付ける根拠(統計データ、専門家の意見など)を示すことが重要です。

- 具体的に説明する: 解決策の具体的な方法、手順、必要な資源などを分かりやすく説明しましょう。

- 実現可能性を考慮する: 提案する解決策が、現実的に実行可能かどうかを検討しましょう。

- メリットとデメリットを比較する: 提案する解決策のメリットとデメリットを比較し、総合的に評価しましょう。

- 参考文献を明記する: 解決策の根拠となる情報源は、必ず参考文献として明記しましょう。

具体的で独創的な解決策の提案は、税の作文に説得力とオリジナリティをもたらし、読者に「この人は問題を解決できる能力がある」という印象を与えることができます。

結論:将来への展望や提言で締めくくる

税の作文の締めくくりとして、将来への展望や提言を提示することは、読者に深い印象を与え、「税の作文 パクリ バレない」ためにも非常に重要です。

作文全体を通して論じてきたテーマについて、将来に向けてどのような希望を持つのか、あるいは社会に対してどのような提言をしたいのかを述べることで、作文に未来への視点と行動を促すメッセージを与えることができます。

力強い結論は、読者の心に残り、作文の価値を高めるだけでなく、読者に行動を促す原動力となり得ます。

結論のポイント

- 作文全体の要約: 作文全体を通して論じてきた内容を簡潔に要約しましょう。

- 将来への展望を示す: 作文のテーマが、将来の社会にどのような影響を与えるのか、どのような未来を築くことができるのかを示しましょう。

- 具体的な提言を行う: 読者に対して、具体的な行動を促すような提言を行いましょう。

- 希望を込めたメッセージを送る: ポジティブなメッセージを送り、読者に希望と勇気を与えましょう。

- 感動的な表現を用いる: 感情に訴えかけるような表現を用いることで、読者の心に深く響く結論にすることができます。

結論の具体例

例1:消費税の逆進性対策

「消費税の逆進性対策は、単に税制の問題にとどまらず、社会全体の公平性を実現するための重要な課題です。軽減税率の導入や給付付き税額控除などの対策を講じることで、低所得者層の生活を支援し、誰もが安心して暮らせる社会を実現することができます。私は、未来を担う世代として、税のあり方について深く考え、より良い社会を築いていくために貢献していきたいと考えています。」

例2:ふるさと納税制度の課題解決

「ふるさと納税制度は、地方創生に貢献する可能性を秘めた制度ですが、返礼品競争の過熱や税収の偏りなどの課題を抱えています。制度の改善を通じて、地域間の格差を是正し、持続可能な地方社会を実現することができます。私は、ふるさと納税制度が、地域を活性化し、日本の未来を明るく照らす希望の光となることを信じています。」

例3:企業の租税回避対策

「企業の租税回避は、国の税収を減少させ、社会全体の公平性を損なう行為です。国際的な連携を通じて、租税回避を防止し、企業が適正な税負担を

コメント