【読書感想文】心を掴む!印象に残った場面を例文付きで徹底攻略ガイド

読書感想文、何を書けばいいか悩んでいませんか?

特に、「印象に残ったところ」を具体的に、そして魅力的に表現するのは難しいですよね。

この記事では、読書感想文で最も重要な部分である「印象に残った場面」に焦点を当て、あなたの心を揺さぶった感動を言葉にするためのテクニックを、例文を交えながら徹底的に解説します。

ただのあらすじにならない、オリジナリティ溢れる読書感想文を書くためのヒントが満載です。

さあ、この記事を読み進めて、あなたの読書体験を最高の一篇の文章に変えましょう!

読書感想文の核:印象に残った場面を見つける3つの視点

読書感想文の書き始めでつまずく原因の一つは、「何を書けばいいのかわからない」という漠然とした不安です。

このセクションでは、その不安を解消するために、印象に残った場面を見つけるための3つの具体的な視点を提供します。

物語の感動的な瞬間、登場人物の心を揺さぶる行動、そして自分自身の経験とのつながり。

これらの視点を通して、あなたの心に深く刻まれた場面を明確にし、読書感想文の土台を築きましょう。

視点1:心を揺さぶられた瞬間を捉える

物語を読み進める中で、ふと心が震える瞬間はありませんでしたか?

このセクションでは、そうした「心を揺さぶられた瞬間」を捉え、読書感想文の材料とする方法を解説します。

感動、共感、衝撃…あなたの心に火をつけた感情に焦点を当て、そのシーンがなぜ印象に残ったのかを掘り下げていきましょう。

感情を揺さぶられたシーン:例文で感情表現を学ぶ

読書中に、思わず涙がこぼれたり、心が熱くなったりする場面に出会うことがあります。

そのような感情を揺さぶられたシーンは、読書感想文において非常に重要な要素となり得ます。

なぜなら、感情を伴った体験は、読者自身の記憶と深く結びつき、共感を呼ぶ可能性が高いからです。

しかし、感情を的確に表現することは、意外と難しいものです。

例えば、「感動した」という一言で済ませてしまうのではなく、「胸が締め付けられるような切なさ」や「希望に満ち溢れた高揚感」など、より具体的な言葉で表現することで、読者に情景が鮮明に伝わります。

この小見出しでは、感情表現の幅を広げるために、様々な感情を表す語彙を紹介し、具体的な例文を通して、どのように表現すれば良いのかを解説します。

- 例文1:主人公が困難を乗り越える場面における「希望」の表現

- 「主人公の瞳には、絶望の淵から這い上がってきた者だけが持つ、静かで力強い光が宿っていた。それは、微かな希望の灯火でありながら、暗闇を切り裂くほどの熱を帯びていた。」

- 例文2:登場人物の別れにおける「悲しみ」の表現

- 「二人の間には、言葉では埋められない深い溝が横たわっていた。最後に交わした視線は、互いの未来を案じる優しさと、もう二度と会えないだろうという諦念が入り混じった、痛々しいまでの沈黙を物語っていた。」

上記のように、比喩や擬人化といった表現技法を用いることで、抽象的な感情をより具体的に、そして印象的に表現することができます。

さらに、読書体験を通して自身が感じた感情を、個人的なエピソードと結びつけて語ることで、読書感想文に深みとオリジナリティを与えることができます。

感情表現のポイント

- 感情を表す語彙を増やす:類語辞典などを活用し、表現の幅を広げましょう。

- 比喩表現や擬人化を効果的に使う:抽象的な感情を具体的に表現しましょう。

- 個人的なエピソードと結びつける:読書体験をよりパーソナルなものにしましょう。

この小見出しを参考に、あなたの心を揺さぶった感情を、言葉という形で鮮やかに再現し、読者の心に響く読書感想文を書き上げてください。

共感した登場人物の行動:具体的な描写のポイント

登場人物の行動に共感することは、読書体験をより深く、個人的なものにします。

読書感想文において、共感した登場人物の行動を記述することは、作品への理解度を示すだけでなく、読者自身の価値観や人間性を表現する機会にもなります。

しかし、「共感した」という言葉だけでは、読者にあなたの感情が十分に伝わりません。

重要なのは、**具体的な描写を通して、なぜその行動に共感したのか**を明らかにすることです。

例えば、主人公が困難な状況に立ち向かう姿に共感した場合、「困難に立ち向かう姿に共感した」と述べるだけでなく、

- 主人公がどのように困難に立ち向かったのか

- その行動の背後にある動機

- その行動がもたらした結果

などを詳細に描写することで、読者に共感の根拠を示すことができます。

共感した行動を具体的に描写するためのポイント

- 行動の具体的な描写:状況、行動、結果を詳細に記述する。

- 行動の背後にある動機の考察:登場人物の心情を深く理解する。

- 自身の経験との関連付け:共感した理由を個人的な視点から説明する。

さらに、「もし自分が同じ立場だったらどうするか」という視点から考察することで、読書感想文にオリジナリティを加えることができます。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:ある登場人物が、自身の信念を貫き、周囲の反対を押し切って行動する場面

- 「○○(登場人物名)が、周囲の反対を押し切って自身の信念を貫き通す姿は、私自身の過去の経験と重なり、深く共鳴するものがありました。私もかつて、○○(具体的なエピソード)という状況において、周囲の反対を受けながらも、自身の信念を貫き通した経験があります。その時、私は○○(当時の感情や考え)と感じ、○○(結果)という結果を迎えました。○○(登場人物名)の行動は、当時の私自身の葛藤や決意を鮮やかに蘇らせ、改めて自身の価値観を見つめ直すきっかけとなりました。」

このように、自身の経験と関連付けながら、共感した登場人物の行動を具体的に描写することで、読書感想文は単なる感想文ではなく、あなた自身の物語へと昇華します。

この小見出しを参考に、共感した登場人物の行動を深く掘り下げ、読者の心に響く、感動的な読書感想文を書き上げてください。

心を打たれた言葉:名言を引用する際の注意点

作品の中に登場する、心を打つ言葉、いわゆる「名言」は、読書感想文を豊かに彩る要素の一つです。

名言を引用することで、作品のテーマをより鮮明に伝えたり、自身の感想に深みを与えたりすることができます。

しかし、名言をただ羅列するだけでは、読書感想文の質を高めることはできません。

重要なのは、なぜその言葉が心に響いたのか、自身の体験や考えとどのように結びついているのかを、読者に分かりやすく説明することです。

名言を引用する際の注意点

- 引用元の明示:作者名、作品名、ページ番号などを正確に記載する。

- 引用部分の選択:作品全体のテーマや、自身の感想と関連性の高い箇所を選ぶ。

- 引用後の解説:なぜその言葉が心に響いたのか、具体的な理由を述べる。

- 自身の体験との関連付け:個人的なエピソードと結びつけ、オリジナリティを出す。

例えば、「明けない夜はない」という名言を引用する場合、

- なぜその言葉を選んだのか

- その言葉が作品の中でどのような意味を持っているのか

- 自身の過去の経験とどのように重なるのか

などを丁寧に解説することで、読者に深い共感を与えることができます。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:苦難を乗り越えようとする登場人物の言葉「明けない夜はない」を引用

- 「○○(作品名)の中で、主人公が絶望の淵に立たされながらも、未来を信じて語る『明けない夜はない』という言葉は、私の心に深く響きました。かつて、私は○○(具体的なエピソード)という困難な状況に直面し、未来が見えない暗闇の中にいるような気持ちでした。しかし、○○(具体的な出来事)をきっかけに、少しずつ希望の光が見え始め、最終的には困難を乗り越えることができました。主人公の言葉は、当時の私自身の経験と重なり、苦難の先に必ず光があると信じることの大切さを改めて教えてくれました。」

このように、名言を引用する際には、単に言葉を並べるだけでなく、自身の体験や感情と結びつけて、その言葉の持つ意味を深く掘り下げることが重要です。

また、引用する名言は、長文にならないように注意し、読書感想文全体の流れを妨げないように配慮しましょう。

補足:名言の探し方

- 作品の中で特に印象に残った言葉をメモしておく。

- 名言集や引用サイトなどを参考にする。

- 作品のテーマやキーワードに関連する名言を探す。

この小見出しを参考に、心を打たれた言葉を効果的に引用し、あなたの読書感想文をより魅力的なものにしてください。

視点2:物語の転換点に注目する

物語は、常に一定の調子で進むわけではありません。

時には、ストーリーの流れを大きく変える「転換点」が存在します。

このセクションでは、そうした物語の転換点に注目し、なぜその場面が重要なのか、どのように読書感想文に活かせるのかを解説します。

転換点を見つけ出し、分析することで、作品のテーマや登場人物の心情をより深く理解することができます。

ストーリーが大きく動いた場面:構成における重要性

物語には、ストーリーが大きく動く、つまり「転換点」となる場面が必ず存在します。

この転換点を的確に捉え、読書感想文に記述することは、作品全体の構成を理解していることを示す上で非常に重要です。

転換点は、物語の進行方向を大きく変えるだけでなく、登場人物の運命、人間関係、作品のテーマなどに大きな影響を与えます。

例えば、

- 主人公が重要な決断をする場面

- 予期せぬ出来事が起こる場面

- 真実が明らかになる場面

などが、転換点として挙げられます。

これらの転換点を、単なる出来事として捉えるのではなく、なぜその場面が物語全体にとって重要なのかを考察することが重要です。

転換点を分析する際のポイント

- 転換点の前後で何が変わったのかを明確にする。

- その変化が、登場人物の行動や感情にどのような影響を与えたのかを考察する。

- 転換点が、作品のテーマとどのように関連しているのかを分析する。

読書感想文において、転換点を記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- 転換点の具体的な描写:状況、登場人物の行動、感情などを詳細に記述する。

- 転換点の重要性の説明:なぜその場面が物語全体にとって重要なのかを解説する。

- 転換点に対する自身の考察:その場面からどのようなことを感じ、考えたのかを述べる。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公が過去のトラウマを克服する決意をする場面

- 「物語の中盤、主人公が過去のトラウマと向き合い、それを克服する決意をする場面は、私にとって非常に印象的な転換点でした。それまで、過去の出来事に囚われ、消極的な人生を送っていた主人公が、この決意をきっかけに、積極的に未来を切り開こうとする姿は、読者である私に勇気を与えてくれました。この転換点は、単に主人公の行動が変わるだけでなく、作品全体のテーマである『過去との向き合い方』をより鮮明に示していると感じました。」

このように、転換点を的確に捉え、分析し、読書感想文に記述することで、作品への深い理解を示すことができ、読者に強い印象を与えることができます。

この小見出しを参考に、物語の転換点を見つけ出し、あなたの読書感想文を、より深い洞察に満ちたものにしてください。

補足:転換点を見つけるヒント

- 物語の構成を意識する:起承転結、序破急など、構成要素の変化に注目する。

- 登場人物の行動の変化に注目する。

- 物語の雰囲気が変わる場面に注目する。

主人公の決意表明:心情変化を捉える

主人公の決意表明は、物語の重要な転換点となりやすく、読書感想文における印象的な記述の対象となります。

なぜなら、決意表明は、主人公のそれまでの行動や価値観の変化を示すだけでなく、物語の今後の展開を大きく左右する可能性を秘めているからです。

主人公がどのような状況で、どのような理由で決意に至ったのか、その心情の変化を丁寧に捉えることが、読書感想文を深みのあるものにするための鍵となります。

主人公の心情変化を捉えるためのポイント

- 決意表明に至るまでの経緯を整理する:過去の経験、周囲の人間関係、事件など、影響を与えた要素を洗い出す。

- 決意表明時の心情を詳細に分析する:喜び、悲しみ、怒り、決意など、複雑な感情を言葉で表現する。

- 決意表明後の行動や言動に注目する:決意がどのように影響を与えたのか、具体的な事例を挙げる。

読書感想文で主人公の決意表明を記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- 決意表明の具体的な描写:状況、表情、言葉遣いなどを詳細に記述する。

- 心情変化の丁寧な説明:なぜそのような決意に至ったのか、理由を明確に説明する。

- 決意表明が物語に与えた影響の考察:今後の展開への影響や、作品のテーマとの関連性を考察する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:過去の失敗を乗り越え、新たな目標に向かって歩み出す主人公の決意表明

- 「物語の終盤、主人公が過去の失敗と向き合い、新たな目標に向かって歩み出す決意を表明する場面は、私の心を強く打ちました。それまで、過去の過ちにとらわれ、自信を失っていた主人公が、『過去は変えられないけれど、未来は自分の手で切り開ける』という強い意志を持って、新たな一歩を踏み出す姿は、読者である私に勇気を与えてくれました。この決意表明は、主人公の単なる成長物語としてだけでなく、『失敗から学び、未来に向かって進むことの大切さ』という普遍的なテーマを、読者に深く訴えかけるものでした。」

このように、主人公の決意表明を単なるイベントとして捉えるのではなく、その背景にある心情変化や、物語全体に与える影響を丁寧に記述することで、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

この小見出しを参考に、主人公の決意表明を的確に捉え、読者の心に響く読書感想文を書き上げてください。

補足:心情変化を捉えるヒント

- 主人公のセリフや行動を注意深く観察する。

- 主人公の視点から物語を振り返ってみる。

- 作者が意図的に心情変化を強調している箇所を見つける。

意外な展開:読者を惹きつける記述方法

物語における意外な展開は、読者の予想を裏切り、物語への没入感を深める効果があります。

読書感想文において、この意外な展開をどのように捉え、記述するかは、読者を惹きつけ、作品への興味を喚起する上で重要なポイントとなります。

単に「驚いた」という感想を述べるだけでなく、なぜ意外だったのか、その展開が物語にどのような影響を与えたのかを、論理的に説明することが求められます。

意外な展開を記述する際のポイント

- 展開前の状況を明確に説明する:読者が状況を理解できるよう、伏線や登場人物の言動などを丁寧に描写する。

- 展開時の驚きや感情を具体的に表現する:予想外の出来事に対する率直な感想を述べる。

- 展開後の物語への影響を考察する:展開がもたらした変化や、作品のテーマとの関連性を分析する。

読書感想文で意外な展開を記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- ネタバレに配慮する:未読の読者への配慮として、重要な展開はぼかして表現する。

- 誇張表現を避ける:感情的な表現は適度に抑え、客観的な視点も取り入れる。

- 自身の考察を加える:展開に対する独自の解釈や、作品への深い理解を示す。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:物語の終盤で、これまで敵対していた人物が実は味方だったことが判明する場面

- 「物語のクライマックス、これまで主人公と敵対関係にあった○○(登場人物名)が、実は裏で主人公を支援していたことが明らかになる場面は、まさに予想外の展開であり、読者である私に大きな衝撃を与えました。それまで、○○(登場人物名)は、冷酷で狡猾な人物として描かれていましたが、実は、主人公を陰ながら守り、最終的に物語を良い方向へと導く重要な役割を担っていたのです。この展開は、物語全体のテーマである『善と悪の境界線』を曖昧にし、人間の多面性を浮き彫りにする効果があったと感じました。」

このように、意外な展開を単なるサプライズとして捉えるのではなく、その背景や影響を深く考察することで、読書感想文に奥行きと深みを与えることができます。

この小見出しを参考に、意外な展開を効果的に記述し、読者を惹きつける読書感想文を書き上げてください。

補足:意外な展開を見つけるヒント

- 伏線に注目する:物語の序盤に提示された情報が、終盤で意外な形で繋がることがある。

- 固定観念を捨てる:登場人物や状況に対する先入観を疑い、新たな解釈を試みる。

- 作者の意図を考える:なぜ作者がこのような展開を用意したのか、その意図を推測する。

視点3:自分自身の経験と結びつける

読書は、単に物語を消費する行為ではありません。

自身の経験と照らし合わせることで、物語はより深く理解され、読書体験はより豊かなものになります。

このセクションでは、作品を自分自身の経験と結びつけることで、読書感想文にオリジナリティと深みを与える方法を解説します。

過去の出来事、個人的な感情、価値観との照合を通じて、作品との新たな出会いを発見しましょう。

過去の出来事との類似性:読書体験を深める

読書体験を深めるためには、物語を単なるフィクションとして捉えるのではなく、自身の過去の出来事と照らし合わせることが有効です。

物語の中に、過去の自分と似た状況、感情、経験を見出すことで、作品への理解が深まり、より個人的な読書体験へと昇華させることができます。

ただし、単に「似ている」と述べるだけでなく、どのような点が似ているのか、その類似性が読書体験にどのような影響を与えたのかを具体的に説明することが重要です。

過去の出来事との類似性を記述する際のポイント

- 物語の中の具体的な場面や出来事を特定する。

- 自身の過去の出来事を詳細に描写する。

- 類似点と相違点を明確にする。

- 類似点が読書体験に与えた影響を考察する。

読書感想文で過去の出来事との類似性を記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- プライベートな情報を過度に開示しない:個人情報や秘密に属する事柄は避ける。

- 客観的な視点も取り入れる:感情的な記述に偏らず、論理的な説明を加える。

- 作品のテーマとの関連性を意識する:類似性が、作品全体のテーマをどのように反映しているかを考察する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公が困難な状況を乗り越える物語を読み、自身の過去の挫折経験を思い出す

- 「○○(作品名)の中で、主人公が幾多の困難を乗り越え、最終的に目標を達成する姿は、私自身の過去の挫折経験と重なり、深く感動しました。数年前、私は○○(具体的な出来事)という目標に挑戦しましたが、結果として失敗に終わり、大きな挫折感を味わいました。当時、私は○○(当時の感情)と感じ、未来への希望を失いかけていました。しかし、主人公が困難に立ち向かう姿を見て、諦めずに努力することの大切さを改めて認識し、再び新たな目標に向かって挑戦する勇気をもらいました。物語と自身の経験を照らし合わせることで、『困難は成長の糧となる』という作品のテーマを、より深く理解することができました。」

このように、自身の過去の出来事との類似性を具体的に記述することで、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

この小見出しを参考に、過去の出来事との類似性を見つけ出し、あなたの読書体験をより豊かなものにしてください。

補足:過去の出来事を思い出すヒント

- 作品のテーマや登場人物の感情に注目する。

- 印象に残った場面をメモしておく。

- 過去の日記や記録などを参考に、当時の感情を振り返る。

登場人物との共通点:感情移入のコツ

登場人物との共通点を見つけることは、物語への感情移入を深め、読書体験をより豊かなものにするための重要な要素です。

外見、性格、価値観、境遇など、どのような点でも構いません。

登場人物との共通点を見出すことで、彼らの喜びや悲しみをより深く理解し、共感することができます。

ただし、単に「共感した」と述べるだけでなく、どのような点が共通しているのか、共通点を通して何を感じたのかを具体的に記述することが重要です。

登場人物との共通点を記述する際のポイント

- 登場人物の性格、行動、言動などを分析する。

- 自分自身の性格、行動、経験などを振り返る。

- 共通点と相違点を明確にする。

- 共通点が感情移入に与えた影響を考察する。

読書感想文で登場人物との共通点を記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- 過度な自己投影を避ける:登場人物と自分を同一視せず、客観的な視点も保つ。

- 感情的な記述に偏らない:共通点を通して学んだことや、考えたことを論理的に説明する。

- 作品のテーマとの関連性を意識する:共通点が、作品全体のテーマをどのように反映しているかを考察する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:内向的な性格の主人公に、自分自身の性格との共通点を見出す

- 「○○(作品名)の主人公である○○(登場人物名)は、内向的な性格で、他人とのコミュニケーションに苦手意識を持っています。私もまた、幼い頃から人見知りが激しく、大勢の人が集まる場所では、いつも緊張してしまいます。○○(登場人物名)が、自分の殻に閉じこもりがちな姿は、過去の私自身の姿と重なり、深く共感しました。物語を通して、○○(登場人物名)は、様々な人との出会いを通して、少しずつ自分自身を変えていきます。彼の成長を見て、私も一歩踏み出す勇気をもらい、積極的に他人と関わろうと意識するようになりました。この物語は、私にとって、自己理解を深め、行動を変えるきっかけを与えてくれる、特別な作品となりました。」

このように、登場人物との共通点を具体的に記述することで、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

この小見出しを参考に、登場人物との共通点を見つけ出し、あなたの読書体験をより豊かなものにしてください。

補足:共通点を見つけるヒント

- 登場人物の長所と短所をリストアップする。

- 登場人物の価値観や信念を考察する。

- 登場人物が直面する問題や課題に注目する。

異なる価値観との出会い:新たな発見を強調する

読書は、自分自身とは異なる価値観や考え方に触れる貴重な機会です。

物語を通して、今まで知らなかった世界を知ったり、当たり前だと思っていたことが覆されたりすることで、新たな発見や学びを得ることができます。

読書感想文において、異なる価値観との出会いを記述することは、自身の視野を広げ、成長を促す機会となります。

ただし、単に「新しい発見があった」と述べるだけでなく、どのような価値観に出会ったのか、その価値観が自身の考え方にどのような影響を与えたのかを具体的に説明することが重要です。

異なる価値観との出会いを記述する際のポイント

- 物語の中で提示された異なる価値観を明確にする。

- 自身の従来の価値観を振り返る。

- 異なる価値観が自身の考え方に与えた影響を考察する。

- 新たな発見や学びを具体的に記述する。

読書感想文で異なる価値観との出会いを記述する際には、以下の点に注意しましょう。

- 自身の価値観を批判的に見つめ直す:偏見や先入観にとらわれず、客観的な視点を持つ。

- 異なる価値観を尊重する:一方的な否定や批判は避け、理解しようと努める。

- 作品のテーマとの関連性を意識する:異なる価値観との出会いが、作品全体のテーマをどのように反映しているかを考察する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:多様な家族のあり方を描いた物語を読み、従来の家族観を問い直す

- 「○○(作品名)は、様々な事情を抱えた人々が、それぞれの形で家族を築いていく物語です。この作品を読むまで、私は『家族』とは、血縁関係のある人々が共同生活を営むものだと考えていました。しかし、物語の中では、血縁関係がなくても、互いを尊重し、支え合うことで、家族として認め合える人々が登場します。この作品を通して、私は従来の家族観を問い直し、『家族』とは、形よりも心の繋がりが重要なのではないか、と考えるようになりました。また、多様な家族のあり方を認めることの大切さを学び、視野が広がったと感じています。」

このように、異なる価値観との出会いを具体的に記述することで、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

この小見出しを参考に、異なる価値観との出会いを積極的に見つけ出し、あなたの読書体験をより豊かなものにしてください。

補足:異なる価値観を見つけるヒント

- 物語の舞台設定や時代背景に注目する。

- 登場人物の行動原理や価値観を考察する。

- 作者が意図的に提示しているメッセージを読み解く。

表現力UP!印象に残った場面を効果的に記述するテクニック

印象に残った場面を見つけることができても、それを言葉で効果的に表現できなければ、読書感想文は魅力的なものになりません。

このセクションでは、読者の心を掴む、印象的な描写をするためのテクニックを伝授します。

五感をフル活用した情景描写、登場人物の心情を深く掘り下げる心理描写、そして読書感想文全体の構成を意識することで、あなたの表現力は飛躍的に向上するでしょう。

テクニック1:五感をフル活用した描写

読書感想文において、印象に残った場面を効果的に表現するためには、五感をフル活用した描写が不可欠です。

視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚を刺激する言葉を駆使することで、読者はまるでその場にいるかのような臨場感を味わうことができます。

五感を意識した描写は、読書感想文を単なる感想の羅列から、五感に訴えかける、鮮やかな情景描写へと昇華させます。

情景描写:視覚情報を鮮やかに表現する

情景描写とは、目で見たものを言葉で表現することです。

しかし、単に見たものを羅列するだけでは、読者に鮮やかなイメージを伝えることはできません。

重要なのは、**色、形、光、影、動き**など、具体的な要素を組み合わせ、読者の想像力を刺激するような描写をすることです。

視覚情報を鮮やかに表現するためのポイント

- 具体的な色を表現する:「青」ではなく、「ターコイズブルー」「コバルトブルー」など、より詳細な色を表現する。

- 形を具体的に表現する:「丸い」ではなく、「真円」「楕円」「いびつな円」など、形の特徴を明確にする。

- 光と影を意識する:光の当たり方や影の濃淡を表現することで、立体感や奥行きを出す。

- 動きを表現する:静止した状態だけでなく、風になびく草木、水面の揺らぎなど、動きのあるものを描写する。

読書感想文で情景描写をする際には、以下の点に注意しましょう。

- 言葉遣いを工夫する:比喩表現や擬人化を効果的に使い、印象的な表現を心がける。

- 描写する範囲を絞る:細部にこだわりすぎず、全体的な雰囲気を伝えることを意識する。

- 感情を込める:情景描写を通して、自身の感情や心情を表現する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:夕焼けの海岸

- 「空は、燃えるような赤色と、深く沈んだ紫色が混ざり合い、まるで巨大なキャンバスのようだった。水平線に沈む夕日は、海面をオレンジ色に染め、波のきらめきを一層際立たせていた。砂浜には、夕焼けを浴びた人々のシルエットが浮かび上がり、静かで穏やかな時間が流れていた。」

この例文では、色(赤色、紫色、オレンジ色)、光(夕日、海面のきらめき)、形(シルエット)といった要素を組み合わせることで、読者に鮮やかな夕焼けの海岸のイメージを伝えています。

この小見出しを参考に、視覚情報を鮮やかに表現し、読者の心に響く読書感想文を書き上げてください。

補足:情景描写の練習方法

- 風景写真を参考に、五感で感じたことを言葉で表現する練習をする。

- 小説や詩などを読み、印象的な情景描写を分析する。

- 日常生活の中で、意識的に周囲の景色を観察し、言葉で描写する練習をする。

感情描写:心理的な動きを繊細に表現する

感情描写とは、登場人物の心の中にある感情や心理的な動きを言葉で表現することです。

喜怒哀楽といった基本的な感情だけでなく、複雑な感情や葛藤、心の変化などを繊細に表現することで、読者は登場人物の心情をより深く理解し、共感することができます。

心理的な動きを繊細に表現するためのポイント

- 感情を表す言葉を豊富に知る:類語辞典などを活用し、感情を的確に表現できる語彙を増やす。

- 比喩表現や擬人化を効果的に使う:抽象的な感情を、具体的なイメージで表現する。

- 身体的な反応を描写する:顔色、表情、呼吸、仕草など、感情が身体に与える影響を表現する。

- 行動や言動から感情を推測する:登場人物の行動や言動から、その心情を読み解き、言葉で表現する。

読書感想文で感情描写をする際には、以下の点に注意しましょう。

- 登場人物の性格や状況を考慮する:感情描写は、登場人物の性格や置かれている状況に合わせて行う。

- 過剰な表現を避ける:感情を誇張せず、自然な流れで表現する。

- 感情の描写だけでなく、その理由や背景も説明する:なぜそのような感情を抱いたのか、読者が理解できるように説明する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公が失恋した場面

- 「○○(登場人物名)は、突然の別れに言葉を失い、ただ立ち尽くしていた。胸の奥には、鉛のような重たい悲しみが広がり、呼吸をするのも苦しかった。彼女の瞳からこぼれ落ちる涙は、まるで止むことのない雨のように、頬を伝って流れ続けた。これまで共に過ごした日々が、走馬灯のように脳裏をよぎり、後悔と未練が入り混じった感情が、彼女の心を締め付けた。」

この例文では、身体的な反応(涙、呼吸、顔色)や比喩表現(鉛のような重たい悲しみ、止むことのない雨)を用いることで、主人公の深い悲しみを繊細に表現しています。

この小見出しを参考に、心理的な動きを繊細に表現し、読者の心に響く読書感想文を書き上げてください。

補足:感情描写の練習方法

- 感情に関する本や記事を読み、様々な感情表現を学ぶ。

- 映画やドラマなどを鑑賞し、登場人物の表情や仕草から感情を読み取る練習をする。

- 日記などを書き、自身の感情を言葉で表現する練習をする。

比喩表現:印象的なシーンをより鮮明に

比喩表現とは、ある物事を別の物事に例えることで、表現に深みと彩りを与える技法です。

比喩表現を効果的に使うことで、抽象的な概念や複雑な感情を、読者に分かりやすく、そして印象的に伝えることができます。

比喩表現の種類

- 直喩(~のような、~みたいに):ある物事を別の物事に直接的に例える表現。例:彼女の笑顔は、太陽のような明るさだ。

- 隠喩(~は~だ):ある物事を別の物事に暗喩的に例える表現。例:彼は、チームのエンジンだ。

- 擬人化:人間ではないものを、人間のように表現する。例:風が木の葉を囁いた。

読書感想文で比喩表現を使う際には、以下の点に注意しましょう。

- 適切な比喩を選ぶ:表現したい内容に合致する比喩を選ぶ。

- 独創的な比喩を使う:ありきたりな比喩ではなく、オリジナリティ溢れる表現を心がける。

- 比喩を多用しない:比喩を使いすぎると、表現がくどくなるため、適度な使用を心がける。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公の決意

- 「主人公の瞳には、静かな炎が宿っていた。それは、絶望の淵から這い上がってきた者だけが持つ、力強い光だった。彼の決意は、まるで研ぎ澄まされた刀のように、迷いを断ち切り、未来を切り開くための力を秘めていた。」

この例文では、「静かな炎」「研ぎ澄まされた刀」といった比喩表現を用いることで、主人公の強い決意をより鮮明に、そして印象的に表現しています。

この小見出しを参考に、比喩表現を効果的に活用し、読者の心に深く刻まれる読書感想文を書き上げてください。

補足:比喩表現の練習方法

- 様々なジャンルの文章を読み、比喩表現の例を収集する。

- 日常生活の中で、目に留まったものや感じたことを、比喩表現を使って表現する練習をする。

- 類語辞典などを活用し、表現の幅を広げる。

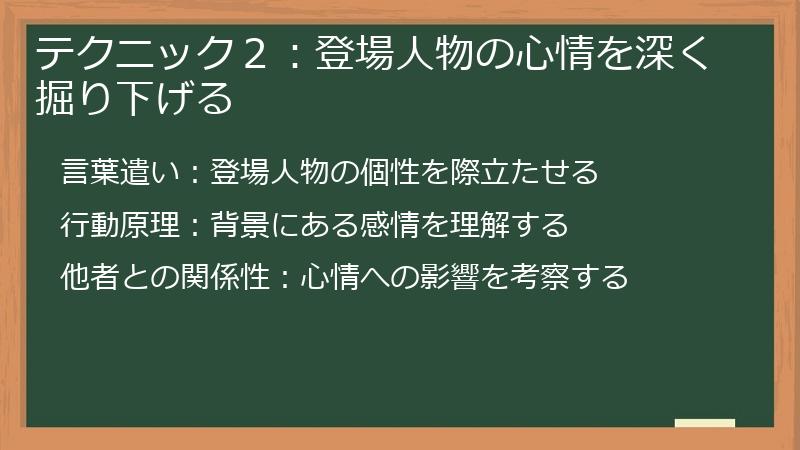

テクニック2:登場人物の心情を深く掘り下げる

読書感想文において、登場人物の心情を深く掘り下げることは、作品への理解度を示す上で非常に重要です。

単に「喜んでいた」「悲しんでいた」と述べるだけでなく、なぜそのような感情を抱いたのか、その背景にある出来事や人間関係などを考慮し、多角的な視点から考察することで、読書感想文は深みを増します。

登場人物の言葉遣い、行動原理、他者との関係性に注目することで、彼らの内面をより深く理解することができます。

言葉遣い:登場人物の個性を際立たせる

登場人物の言葉遣いは、その人の性格、育った環境、置かれている状況などを反映する鏡です。

言葉遣いに注目することで、登場人物の個性を際立たせ、読者に鮮烈な印象を与えることができます。

読書感想文において、言葉遣いを分析し、その意味を考察することは、登場人物への理解を深め、作品の魅力をより深く掘り下げることに繋がります。

言葉遣いを分析する際のポイント

- 年齢や性別を考慮する:若者言葉、老人言葉、女性的な言葉遣い、男性的な言葉遣いなど、年齢や性別によって言葉遣いは異なる。

- 社会的地位や職業を考慮する:丁寧語、謙譲語、専門用語など、社会的地位や職業によって言葉遣いは異なる。

- 感情や状況を考慮する:喜び、悲しみ、怒りなど、感情や状況によって言葉遣いは異なる。

- 方言や外国語を考慮する:方言や外国語は、その人物の出身地や文化背景を示す。

読書感想文で言葉遣いを分析する際には、以下の点に注意しましょう。

- 言葉遣いの特徴を具体的に示す:例:「~だわ」という語尾を使う、尊敬語を多用する、など。

- 言葉遣いが人物像に与える影響を考察する:例:乱暴な言葉遣いは、粗暴な性格を表している、など。

- 作品全体のテーマとの関連性を意識する:例:言葉遣いの変化が、主人公の成長を表している、など。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:お嬢様育ちの女性

- 「○○(作品名)に登場する○○(登場人物名)は、常に丁寧な言葉遣いを心がけており、『~ですわ』『~くださいませ』といった、お嬢様言葉を多用します。彼女の言葉遣いは、上品で優雅な雰囲気を醸し出し、育ちの良さを感じさせます。しかし、物語が進むにつれて、彼女は自分の殻を破り、感情をあらわにする場面が増えていきます。それに伴い、言葉遣いも徐々に変化していき、より率直で人間味あふれるものへと変わっていきます。この言葉遣いの変化は、彼女の心の成長を象徴していると言えるでしょう。」

この例文では、お嬢様言葉という具体的な言葉遣いを例に挙げ、それが人物像に与える影響、そして物語の進行に伴う変化を考察しています。

この小見出しを参考に、言葉遣いを分析することで、登場人物の個性を際立たせ、読書感想文をより深く、魅力的なものにしてください。

補足:言葉遣いの分析に役立つツール

- 国語辞典、類語辞典

- 方言辞典

- インターネット検索

行動原理:背景にある感情を理解する

登場人物の行動は、一見すると理解しがたいものでも、その背景にある感情や動機を理解することで、納得できるものへと変わることがあります。

読書感想文において、登場人物の行動原理を理解することは、彼らの内面を深く掘り下げ、作品全体のテーマをより深く考察することに繋がります。

行動原理を理解するためのポイント

- 過去の経験を考慮する:過去のトラウマ、成功体験、人間関係などが、行動原理に影響を与えている可能性がある。

- 価値観や信念を考慮する:正義感、倫理観、宗教観などが、行動原理に影響を与えている可能性がある。

- 置かれている状況を考慮する:貧困、差別、戦争など、置かれている状況が、行動原理に影響を与えている可能性がある。

- 無意識的な動機を考慮する:自己保身、承認欲求、愛情などが、無意識的な動機として行動原理に影響を与えている可能性がある。

読書感想文で行動原理を分析する際には、以下の点に注意しましょう。

- 行動の具体的な描写:どのような行動をとったのか、詳細に記述する。

- 感情や動機の推測:なぜそのような行動をとったのか、考えられる理由を複数提示する。

- 客観的な視点:感情的な判断に偏らず、論理的に考察する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公が、過去のトラウマから、他人を信用できなくなる

- 「○○(作品名)の主人公である○○(登場人物名)は、幼い頃に親友に裏切られた経験から、他人を信用することができなくなってしまいました。そのため、彼は常に周囲を警戒し、誰に対しても心を閉ざしています。彼の行動は、一見すると冷酷で利己的に見えますが、その背景には、二度と傷つきたくないという強い感情が隠されています。彼の行動原理は、過去のトラウマから生まれた自己防衛であり、理解できないものではありません。」

この例文では、主人公の行動の背景にある感情(他人を信用できない)と、その原因(過去のトラウマ)を説明することで、行動原理を理解しやすくしています。

この小見出しを参考に、登場人物の行動原理を深く掘り下げ、読書感想文をより説得力のあるものにしてください。

補足:行動原理の分析に役立つツール

- 心理学に関する書籍

- 人物評伝

- インターネット検索

他者との関係性:心情への影響を考察する

登場人物の心情は、周囲の人物との関係性によって大きく左右されます。

家族、友人、恋人、同僚、敵など、他者との関係性を分析することで、登場人物の心情をより深く理解することができます。

読書感想文において、他者との関係性を考察することは、作品全体の人間関係を把握し、物語のテーマをより深く掘り下げることに繋がります。

他者との関係性を考察する際のポイント

- 関係性の種類を特定する:愛情、友情、憎悪、嫉妬、尊敬など、どのような関係性なのかを明確にする。

- 関係性の変化を追う:物語の進行に伴い、関係性がどのように変化していくのかを追う。

- 関係性が心情に与える影響を考察する:関係性が、登場人物の喜び、悲しみ、怒り、決意などにどのような影響を与えているのかを考察する。

- 関係性が行動に与える影響を考察する:関係性が、登場人物の行動や言動にどのような影響を与えているのかを考察する。

読書感想文で他者との関係性を分析する際には、以下の点に注意しましょう。

- 関係性の描写:登場人物同士の具体的なやり取りを引用する。

- 心情の描写:関係性によって生じる感情を丁寧に表現する。

- 客観的な視点:感情的な判断に偏らず、関係性を客観的に分析する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:親友との友情が、主人公の成長を促す

- 「○○(作品名)の主人公である○○(登場人物名)は、親友である○○(登場人物名)との友情を通して、大きく成長していきます。○○(登場人物名)は、常に○○(登場人物名)を支え、励まし、時には厳しく叱咤します。彼の存在は、○○(登場人物名)にとって、心の支えであり、成長の原動力となります。彼らの友情は、互いを高め合い、困難を乗り越えていく姿を通して、『友情の大切さ』というテーマを、読者に強く訴えかけます。」

この例文では、友情という関係性の種類、友情が主人公の成長に与える影響を具体的に示しています。

この小見出しを参考に、他者との関係性を深く考察することで、登場人物の心情をより深く理解し、読書感想文をより魅力的なものにしてください。

補足:他者との関係性の分析に役立つツール

- 人物相関図

- 物語の年表

- 登場人物に関する考察記事

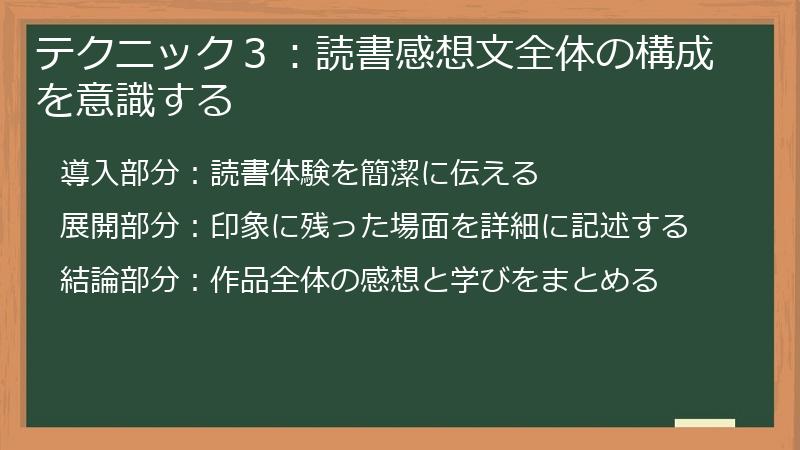

テクニック3:読書感想文全体の構成を意識する

読書感想文は、単に印象に残った場面を羅列するだけでなく、全体の構成を意識することで、より説得力のある、読みやすい文章になります。

導入、展開、結論という基本的な構成要素を意識し、それぞれの役割を果たすことで、読書体験を効果的に伝えることができます。

構成を意識することで、読書感想文は単なる感想文から、論理的な思考に基づいた、完成度の高い作品へと昇華します。

導入部分:読書体験を簡潔に伝える

読書感想文の導入部分は、読者の興味を引きつけ、本文へとスムーズに誘導するための重要な役割を担います。

作品名、作者名、簡単なあらすじ、そして読書体験を通して感じたことなどを簡潔にまとめることで、読者は作品の概要を把握し、読書感想文の内容を理解しやすくなります。

導入部分に含めるべき要素

- 作品名と作者名:正確に記載し、読者に作品を特定させる。

- 簡単なあらすじ:物語の舞台、登場人物、主な出来事などを簡潔にまとめる(ネタバレに注意)。

- 読書体験を通して感じたこと:作品を読んだ率直な感想や、特に印象に残った点を簡潔に述べる。

- 読書感想文の目的:読書感想文で何を伝えたいのか、どのような点に焦点を当てるのかを明確にする。

読書感想文の導入部分を書く際には、以下の点に注意しましょう。

- 簡潔にまとめる:長文にならないように注意し、要点を絞って記述する。

- 読者の興味を引く:印象的な表現や比喩を用いて、読者の興味を引きつける。

- ネタバレに注意する:未読の読者への配慮として、物語の核心に触れる記述は避ける。

- 独自性を出す:単なるあらすじにならないように、自身の視点や感情を盛り込む。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:感動的な物語

- 「○○(作品名)は、○○(作者名)によって描かれた、愛と勇気をテーマにした感動的な物語です。主人公である○○(登場人物名)が、数々の困難を乗り越え、成長していく姿は、読者である私に勇気を与えてくれました。本稿では、特に印象に残った○○(具体的な場面)について考察し、この作品が私に与えた影響について述べたいと思います。」

この例文では、作品名、作者名、あらすじ、読書体験を通して感じたこと、そして読書感想文の目的が簡潔にまとめられています。

この小見出しを参考に、読者の興味を引きつけ、本文へとスムーズに誘導する、効果的な導入部分を作成してください。

補足:導入部分を書くためのヒント

- 作品を読んだ直後の率直な感想をメモしておく。

- 特に印象に残った場面や言葉をピックアップする。

- 読書感想文で伝えたいことを明確にする。

展開部分:印象に残った場面を詳細に記述する

読書感想文の展開部分は、導入部分で述べた読書体験を具体的に説明し、読者に共感や理解を促すための重要な役割を担います。

印象に残った場面を詳細に記述し、その理由や背景、自身の感情などを加えることで、読書体験をより深く伝えることができます。

展開部分に含めるべき要素

- 印象に残った場面の具体的な描写:状況、登場人物の言動、情景などを詳細に記述する。

- 印象に残った理由の説明:なぜその場面が印象に残ったのか、具体的な理由を説明する。

- 自身の感情や考え:その場面を読んで感じたこと、考えたことを率直に表現する。

- 作品全体のテーマとの関連性:その場面が、作品全体のテーマをどのように反映しているかを考察する。

読書感想文の展開部分を書く際には、以下の点に注意しましょう。

- 具体的に記述する:抽象的な表現を避け、具体的な描写を心がける。

- 論理的に説明する:感情的な記述だけでなく、論理的な説明を加える。

- 自身の視点を加える:単なるあらすじにならないように、自身の視点や考察を盛り込む。

- テーマとの関連性を意識する:作品全体のテーマを意識し、関連する場面を選択する。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:主人公が過去のトラウマを克服する場面

- 「特に印象に残ったのは、主人公である○○(登場人物名)が、過去のトラウマと向き合い、それを克服する決意をする場面です。それまで、過去の出来事に囚われ、消極的な人生を送っていた○○(登場人物名)が、自分の弱さと向き合い、未来に向かって一歩踏み出す姿は、読者である私に勇気を与えてくれました。この場面は、作品全体のテーマである『過去との向き合い方』を象徴しており、私自身も過去の辛い経験を乗り越えるきっかけとなりました。」

この例文では、具体的な場面の描写、印象に残った理由、自身の感情、そして作品全体のテーマとの関連性が記述されています。

この小見出しを参考に、読書体験を詳細に伝え、読者に共感や理解を促す、効果的な展開部分を作成してください。

補足:展開部分を書くためのヒント

- 印象に残った場面をリストアップする。

- 各場面について、なぜ印象に残ったのかを分析する。

- 自身の感情や考えをメモ

結論部分:作品全体の感想と学びをまとめる

読書感想文の結論部分は、読書体験を通して得られた学びや、作品全体の感想をまとめ、読者に深い印象を与えるための重要な役割を担います。

単なるまとめではなく、自身の成長や変化、未来への展望などを加えることで、読書感想文はより価値のあるものとなります。結論部分に含めるべき要素

- 作品全体の感想:作品を読んだ率直な感想や、作品の魅力を改めて述べる。

- 読書体験を通して得られた学び:作品を通して学んだこと、考えたこと、気づいたことを具体的に記述する。

- 自身の成長や変化:読書体験が自身の価値観や行動に与えた影響を述べる。

- 未来への展望:読書体験を今後の人生にどのように活かしていくかを具体的に述べる。

読書感想文の結論部分を書く際には、以下の点に注意しましょう。

- 簡潔にまとめる:長文にならないように注意し、要点を絞って記述する。

- 肯定的な表現を使う:作品の良かった点や、自身の成長を強調する。

- 未来への希望を示す:読書体験を活かして、今後どのように成長していきたいかを述べる。

- 独自性を出す:単なるまとめにならないように、自身の視点や感情を盛り込む。

以下に、具体的な例文を示します。

- 例文:過去のトラウマを克服した主人公の物語

- 「○○(作品名)を通して、私は過去のトラウマと向き合い、それを乗り越えることの大切さを学びました。主人公である○○(登場人物名)の姿は、私に勇気を与え、未来に向かって一歩踏み出す力を与えてくれました。この読書体験を活かし、私も過去の辛い経験を乗り越え、より強く、より優しい人間へと成長していきたいと思います。○○(作品名)は、私にとって、人生の道標となる、かけがえのない作品となりました。」

この例文では、作品全体の感想、読書体験を通して得られた学び、自身の成長、そして未来への展望が記述されています。

この小見出しを参考に、読書体験を通して得られた学びや、作品全体の感想をまとめ、読者に深い印象を与える、効果的な結論部分を作成してください。補足:結論部分を書くためのヒント

- 作品を読んだ後に、最も心に残ったことをメモしておく。

- 読書体験を通して、自分自身にどのような変化があったかを振り返る。

- 今後の人生に、読書体験をどのように活かしていきたいかを具体的に考える。

コメント