【中学生 友達いない】孤独を感じる君へ。原因究明から解決策、未来への希望まで徹底解説

友達がいなくて、毎日がつらいと感じている中学生の皆さんへ。

あなたは決して一人ではありません。

同じように悩んでいる人はたくさんいます。

この記事では、友達がいない原因を深掘りし、具体的な解決策を提案します。

そして、友達がいなくても、充実した日々を送るためのヒントをお届けします。

孤独を感じているあなたに、少しでも希望と勇気が湧いてくることを願っています。

友達がいない現状を理解する:あなたは一人じゃない

友達がいない状況を客観的に見つめ、あなたが決して孤独ではないことを理解するための章です。

なぜ友達ができないのか、その原因を掘り下げ、友達がいないことのメリットとデメリットを冷静に分析します。

周りの友達が多いように見えるのは錯覚かもしれません。

友達の定義を見直し、友達がいない時期を自己成長のチャンスと捉えることで、前向きな気持ちになれるはずです。

なぜ友達ができないのか?原因を探る

友達ができない原因は人それぞれです。

性格的な要因、環境的な要因、コミュニケーションの要因など、様々な側面から原因を探ることで、具体的な対策が見えてきます。

自分自身を深く理解し、改善点を見つけるための第一歩です。

性格的な要因:内向的な性格、人見知り

内向的な性格や人見知りは、友達作りのハードルを高く感じさせてしまう要因の一つです。

しかし、内向的な性格は決して悪いことではありません。

むしろ、深く考える力や感受性の豊かさなど、多くの長所を秘めています。

人見知りの場合、初対面の人とのコミュニケーションに抵抗を感じやすいかもしれませんが、少しずつ慣れていくことで克服できます。

内向的な性格とは

一般的に、内向的な人は、外部からの刺激よりも、自分の内面世界に意識が向きやすい傾向があります。

大勢で騒ぐよりも、一人で静かに読書をしたり、考え事をしたりすることを好むかもしれません。

これは、脳の神経伝達物質の働き方の違いによるものであり、性格の個性の一つとして捉えることができます。

人見知りとは

人見知りは、初対面の人や慣れない場所で、緊張や不安を感じやすい状態を指します。

これは、過去の人間関係での失敗経験や、自己肯定感の低さなどが原因となっている場合があります。

人見知りの人は、相手にどう思われるかを気にしすぎて、うまく話せなくなることがあります。

克服のためのヒント

- 小さな成功体験を積み重ねる:まずは、家族や親しい友達との会話から始めて、徐々に新しい人に話しかける練習をしてみましょう。

- 相手の良いところを見つける:人は誰でも、褒められると嬉しい気持ちになります。相手の良いところを見つけて、積極的に褒めてみましょう。

- 共通の話題を見つける:趣味や好きなことなど、共通の話題を見つけることで、会話が弾みやすくなります。

- 完璧主義を手放す:完璧なコミュニケーションを目指すのではなく、まずは相手と心を通わせることを意識しましょう。

- 笑顔を心掛ける:笑顔は、相手に安心感を与え、親しみやすさを伝えることができます。

これらのヒントを参考に、少しずつ自分を変えていくことで、内向的な性格や人見知りを克服し、友達を作りやすくなるはずです。

環境的な要因:転校、クラス替え、部活動

環境の変化は、友達作りに大きな影響を与えることがあります。

転校やクラス替えは、これまで築いてきた人間関係をリセットし、新しい環境に順応する必要があるため、孤独を感じやすい状況を生み出します。

また、部活動は、人間関係を深める良い機会となる一方で、馴染めない場合や人間関係のトラブルがあった場合には、孤立感を深めてしまう可能性もあります。

転校

転校は、友達がいない状況に直面する最も一般的な理由の一つです。

新しい学校、新しいクラス、新しい先生、新しい友達…全てが初めての経験となり、不安や緊張を感じるのは当然です。

特に、転校先が都会から田舎、またはその逆の場合、文化や価値観の違いに戸惑うこともあります。

クラス替え

クラス替えは、毎年必ず訪れるイベントですが、友達関係に大きな変化をもたらす可能性があります。

仲の良い友達と離れてしまったり、知り合いが少ないクラスに配属されたりすると、孤独を感じてしまうかもしれません。

また、新しいクラスの雰囲気に馴染めず、孤立してしまうこともあります。

部活動

部活動は、共通の目標を持つ仲間と出会い、友情を育む絶好の機会です。

しかし、必ずしも全ての人にとって楽しい場所とは限りません。

部内の人間関係がうまくいかなかったり、自分のレベルに合わないと感じたりすると、孤立感を感じてしまうことがあります。

また、部活動に時間を取られすぎて、他の友達との交流が減ってしまうこともあります。

環境変化への対処法

- 積極的に話しかける:恥ずかしがらずに、積極的に周りの人に話しかけてみましょう。自己紹介をしたり、趣味や好きなことを話したりすることで、共通点を見つけやすくなります。

- イベントに参加する:学校行事や部活動のイベントに積極的に参加することで、自然な形で友達を作る機会が増えます。

- 相談できる人を見つける:担任の先生やスクールカウンセラーなど、信頼できる大人に相談してみましょう。客観的なアドバイスをもらえたり、心の負担を軽減することができます。

- 焦らない:新しい環境に慣れるには時間がかかります。焦らず、ゆっくりと友達関係を築いていきましょう。

- 自分の居場所を見つける:学校だけでなく、地域のコミュニティや習い事など、自分の居場所を見つけることで、孤独感を解消することができます。

環境の変化は、誰にとっても大きなストレスになりますが、これらの対処法を参考に、積極的に行動することで、新しい友達を作り、充実した学校生活を送ることができるはずです。

コミュニケーションの要因:話しかけ方、会話の続け方

友達を作るためには、効果的なコミュニケーションが不可欠です。

しかし、話しかけ方が分からなかったり、会話が続かなかったりすると、なかなか友達関係を築くことができません。

ここでは、友達を作るためのコミュニケーションスキルについて詳しく解説します。

話しかけ方

誰かに話しかけるのは勇気がいることですが、ほんの少しのコツを知っておけば、ハードルはぐっと下がります。

- 笑顔で挨拶をする:まずは、笑顔で「おはよう」「こんにちは」など、明るい挨拶を心掛けましょう。笑顔は相手に安心感を与え、話しかけやすい雰囲気を作ります。

- 共通の話題を探す:学校のこと、趣味のこと、好きなアーティストのことなど、共通の話題を見つけることで、会話が弾みやすくなります。

- 相手に興味を持つ:相手の話をよく聞き、質問をすることで、相手への関心を示すことができます。「〇〇さんの好きな〇〇って、どんなところが面白いんですか?」など、具体的な質問をすると、会話が広がりやすくなります。

- タイミングを見計らう:相手が忙しそうにしていたり、疲れている様子だったりする場合は、話しかけるのを控えましょう。相手がリラックスしている時や、時間がある時を狙って話しかけるのがおすすめです。

- 軽い話題から始める:いきなり深い話をするのではなく、天気の話や、最近あった面白い出来事など、軽い話題から始めることで、相手の緊張をほぐすことができます。

会話の続け方

話しかけることができても、会話が続かないと、友達関係を深めるのは難しいでしょう。

会話を続けるためには、以下のポイントを意識することが大切です。

- 相手の話をよく聞く:会話は、一方的に話すのではなく、相手の話をよく聞くことが大切です。相手の話に耳を傾け、相槌を打ったり、共感の言葉を伝えたりすることで、相手は「この人は私の話をちゃんと聞いてくれている」と感じ、安心して話せるようになります。

- 質問をする:相手の話に興味を持ち、質問をすることで、会話を広げることができます。「それって、いつ頃から始めたんですか?」「どんなところが面白いんですか?」など、具体的な質問をすることで、相手はさらに詳しく話してくれるでしょう。

- 自分のことを話す:自分のことを話すことで、相手との共通点を見つけやすくなります。ただし、自分の話ばかりするのではなく、相手の話を聞くこととのバランスを意識しましょう。

- ユーモアを交える:会話にユーモアを交えることで、場を和ませ、楽しい雰囲気を作ることができます。ただし、相手を傷つけるようなジョークは避けましょう。

- 共通の趣味を見つける:共通の趣味を持つことは、会話を続ける上で非常に有効です。共通の趣味について話すことで、自然と会話が弾み、親近感が湧きやすくなります。

コミュニケーションは、練習すれば誰でも上達することができます。これらのポイントを意識して、積極的にコミュニケーションを取ることで、必ず友達を作ることができるはずです。

友達がいないことのメリット・デメリットを客観的に見てみよう

友達がいない状態を、感情的に捉えるのではなく、メリットとデメリットを冷静に分析することで、現状をより深く理解することができます。

メリットを知ることで、今の状況を肯定的に捉え、デメリットを認識することで、改善すべき点が見えてきます。

客観的な視点を持つことで、より建設的に行動できるようになるでしょう。

メリット:一人の時間を有効活用できる、自分のペースで物事を進められる

友達がいないことには、意外なメリットも存在します。

一人の時間を有効活用し、自分のペースで物事を進められることは、大きな強みとなります。

周りに合わせる必要がないため、本当にやりたいことに集中でき、自己成長を促進する機会にもなります。

一人の時間を有効活用できる

友達と遊ぶ時間がない分、自分の趣味や勉強に時間を費やすことができます。

例えば、

- 読書:普段読めないような難しい本に挑戦したり、興味のある分野を深く掘り下げたりすることができます。

- 勉強:苦手な科目を克服したり、得意な科目をさらに伸ばしたりすることができます。

- 趣味:絵を描いたり、音楽を演奏したり、プログラミングをしたり、自分の好きなことに没頭できます。

- 資格取得:将来に役立つ資格の勉強を始めることができます。

- ボランティア活動:地域のボランティア活動に参加することで、社会貢献をすることができます。

このように、一人の時間を有効活用することで、友達がいる人よりも、多くの知識やスキルを身につけることができます。

自分のペースで物事を進められる

友達と一緒に行動すると、どうしても周りの意見に合わせなければならない場面が出てきます。

しかし、一人の場合は、自分のペースで、自分のやりたいように物事を進めることができます。

例えば、

- 勉強:自分の理解度に合わせて、じっくりと学習することができます。

- 旅行:行きたい場所、見たいもの、やりたいことを自由に決めることができます。

- 時間の使い方:自分の好きなように時間配分をすることができます。

自分のペースで物事を進めることで、ストレスを軽減し、より効率的に学習したり、活動したりすることができます。

自己成長の機会

一人の時間を有効活用し、自分のペースで物事を進めることは、自己成長を促進する大きな機会となります。

周りに流されることなく、自分の考えで行動することで、自立心を養うことができます。

また、困難な状況に直面した際に、自分で解決策を見つけ出すことで、問題解決能力を高めることができます。

このように、友達がいないことは、必ずしも悪いことではありません。

一人の時間を有効活用し、自分のペースで物事を進めることで、友達がいる人よりも、大きく成長することができます。

大切なのは、友達がいないことを悲観するのではなく、今の状況を最大限に活かすことです。

デメリット:孤独感を感じやすい、情報交換が少ない

友達がいないことには、メリットがある一方で、デメリットも存在します。

孤独感を感じやすいことや、情報交換が少ないことは、特に中学生にとって大きな影響を与える可能性があります。

しかし、これらのデメリットを理解し、対策を講じることで、克服することができます。

孤独感を感じやすい

友達がいないと、一人でいる時間が長くなるため、孤独感を感じやすくなります。

特に、

- イベント時:文化祭や体育祭など、友達と盛り上がるイベントで、一人でいると孤独を感じやすいでしょう。

- 悩み事がある時:誰にも相談できず、一人で悩みを抱え込んでしまうことがあります。

- 寂しい時:ふとした瞬間に、誰かと話したい、一緒に遊びたいという気持ちが湧き上がり、寂しさを感じることがあります。

このような孤独感は、精神的なストレスとなり、心身の健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

情報交換が少ない

友達と交流することで、学校の授業のこと、先生のこと、部活動のことなど、様々な情報を交換することができます。

しかし、友達がいないと、これらの情報を得ることが難しくなり、学校生活で不利になることがあります。

例えば、

- 宿題:分からない問題を友達に聞くことができず、宿題が進まないことがあります。

- テスト:テスト範囲や対策について、友達と情報交換することができず、不利になることがあります。

- 学校行事:学校行事の情報が伝わってこず、参加しそびれてしまうことがあります。

情報交換が少ないことは、学業成績だけでなく、学校生活全体に影響を与える可能性があります。

デメリットの克服

孤独感を感じやすい、情報交換が少ないというデメリットは、克服することができます。

- 積極的に人に話しかける:勇気を出して、周りの人に話しかけてみましょう。挨拶をしたり、簡単な質問をしたりするだけでも、心の距離が縮まります。

- SNSを活用する:SNSを通じて、同じ趣味を持つ人や、同じ学校の人と繋がることができます。オンラインでの交流を通じて、孤独感を軽減することができます。

- 信頼できる大人に相談する:家族や先生、スクールカウンセラーなど、信頼できる大人に相談することで、心の負担を軽減することができます。

- 情報収集を心掛ける:学校の掲示板や先生の話をよく聞き、積極的に情報収集を心掛けましょう。

これらの対策を講じることで、友達がいないことによるデメリットを最小限に抑え、充実した学校生活を送ることができるはずです。

デメリットの克服方法:SNSの活用、家族とのコミュニケーション

友達がいないことによるデメリット、特に孤独感や情報不足を克服するために、SNSの活用や家族とのコミュニケーションを積極的に行うことが有効です。

これらのツールを上手に活用することで、友達がいなくても充実した生活を送ることができます。

SNSの活用

SNSは、友達との繋がりを維持したり、新しい友達を作ったりするのに役立つツールです。

ただし、SNSの利用には注意点もあります。

- メリット:

- 遠くに住んでいる友達と連絡を取り合える。

- 同じ趣味を持つ人と繋がれる。

- 情報収集ができる。

- 自分の考えや気持ちを発信できる。

- 注意点:

- 個人情報の流出に注意する。

- 誹謗中傷や悪質な書き込みに巻き込まれないようにする。

- SNSに依存しすぎないようにする。

- 見ず知らずの人との交流は慎重に行う。

SNSを利用する際は、プライバシー設定をしっかり行い、個人情報をむやみに公開しないようにしましょう。

また、誹謗中傷や悪質な書き込みを見かけた場合は、無視したり、運営に通報したりするなどの対策を取りましょう。

SNSはあくまでツールであり、現実世界での人間関係を疎かにしないように注意が必要です。

家族とのコミュニケーション

友達がいなくても、家族とのコミュニケーションを深めることで、心の支えを得ることができます。

- 積極的に話しかける:

- 学校であった出来事を話す。

- 悩み事や不安なことを相談する。

- 趣味や好きなことについて話す。

- 一緒に過ごす時間を作る:

- 一緒に食事をする。

- 一緒にテレビを見る。

- 一緒にゲームをする。

- 一緒に出かける。

家族は、あなたのことを一番理解してくれる存在です。

積極的にコミュニケーションを取ることで、心の距離が縮まり、安心感を得ることができます。

また、家族との関係が良好であれば、友達がいなくても、精神的に安定した生活を送ることができます。

SNSと家族、両方のバランスが大切

SNSの活用と家族とのコミュニケーションは、どちらも大切です。

SNSで友達との繋がりを維持し、家族との絆を深めることで、孤独感を軽減し、充実した生活を送ることができます。

ただし、SNSに依存しすぎたり、家族との時間を疎かにしたりしないように、バランスを意識することが大切です。

友達がいないことで悩むのは普通のこと

友達がいないことで悩むのは、決して恥ずかしいことではありません。

多くの中学生が、同じような悩みを抱えています。

周りの友達が多いように見えるのは、単なる錯覚かもしれません。

友達の定義を見直し、友達がいない時期を自己成長のチャンスと捉えることで、気持ちが楽になるはずです。

周りの友達が多いように見えるのは錯覚?

SNSなどで友達と楽しそうにしている人たちを見ると、「自分だけ友達がいない…」と落ち込んでしまうかもしれません。

しかし、SNSに投稿されるのは、楽しい瞬間だけです。

実際には、誰でも悩みや不安を抱えており、表面的に見えているものが全てではありません。

周りの友達が多いように見えるのは、錯覚である可能性が高いのです。

SNSの罠:キラキラした世界は一部

SNSには、友達と遊びに出かけたり、誕生日を祝ったり、楽しそうな写真や動画がたくさん投稿されています。

これらの投稿を見ると、「自分だけ仲間はずれにされている…」とか「みんな楽しそうで羨ましい…」と感じてしまうかもしれません。

しかし、SNSに投稿されるのは、あくまでキラキラした一面だけです。

実際には、投稿している人も、悩みや不安を抱えていたり、人間関係で苦労していたりすることがあります。

SNSは、現実世界を誇張して表現する傾向があるため、鵜呑みにしないように注意が必要です。

見えない努力:友達関係を築くには時間がかかる

友達関係は、自然にできるものではありません。

お互いを理解し、信頼関係を築くには、時間と努力が必要です。

周りの友達が多いように見える人たちも、実は、たくさんの努力をしてきたのかもしれません。

例えば、

- 積極的に話しかける。

- 相手の気持ちを理解しようと努める。

- 困っている友達を助ける。

- 一緒に楽しい時間を過ごす。

これらの努力は、目に見えにくいものですが、友達関係を深めるためには不可欠です。

自分のペースを大切にする:焦りは禁物

友達がいないことに焦りを感じて、無理に友達を作ろうとすると、かえって逆効果になることがあります。

自分のペースを大切にし、焦らずに、ゆっくりと友達関係を築いていきましょう。

まずは、自分自身を磨き、魅力的な人間になることが大切です。

- 趣味や特技を磨く。

- 勉強に励む。

- 人に優しくする。

- 笑顔を心掛ける。

これらの努力は、自分自身を成長させるだけでなく、周りの人たちからも好感を持たれるようになり、自然と友達が増えていくはずです。

周りの友達が多いように見えるのは、錯覚である可能性が高いことを理解し、焦らずに、自分のペースで友達関係を築いていきましょう。

友達の定義を見直してみよう:広く浅い関係 vs 狭く深い関係

「友達」と一口に言っても、その関係性は様々です。

周りに友達が多いように見える人でも、本当に心の通った友達は数人しかいないかもしれません。

友達の定義を見直し、「広く浅い関係」と「狭く深い関係」の違いを理解することで、友達の数に囚われず、より質の高い人間関係を築くことができるようになります。

広く浅い関係:知り合いの多さ

「広く浅い関係」とは、多くの人と知り合いではあるものの、表面的な付き合いしかしていない状態を指します。

学校のクラスメイト、部活動の仲間、SNSで繋がっている人など、顔見知り程度の関係の人が多いのが特徴です。

- メリット:

- 情報収集がしやすい。

- 様々な価値観に触れることができる。

- 困った時に助けてくれる人が多い可能性がある。

- デメリット:

- 孤独感を感じやすい。

- 表面的な付き合いになりがち。

- 信頼できる人が少ない。

「広く浅い関係」は、多くの人と繋がることができるというメリットがある一方で、孤独感を感じやすく、表面的な付き合いになりがちというデメリットもあります。

狭く深い関係:心の繋がり

「狭く深い関係」とは、友達の数は少ないものの、お互いを深く理解し、信頼し合える関係を指します。

悩みや不安を打ち明けたり、喜びを分かち合ったりできる、心の通った友達がいるのが特徴です。

- メリット:

- 安心感を得られる。

- 精神的な支えになる。

- 困難を乗り越えやすい。

- デメリット:

- 友達に依存してしまう可能性がある。

- 視野が狭くなる可能性がある。

- 友達との関係が悪化した場合、大きな精神的ダメージを受ける。

「狭く深い関係」は、安心感を得られ、精神的な支えになるというメリットがある一方で、友達に依存してしまったり、視野が狭くなる可能性があるというデメリットもあります。

どちらが良い?:質の高い人間関係を目指そう

「広く浅い関係」と「狭く深い関係」のどちらが良いかは、人それぞれです。

しかし、友達の数に囚われるのではなく、質の高い人間関係を築くことを目指すことが大切です。

たとえ友達の数が少なくても、心の通った友達がいれば、充実した日々を送ることができます。

友達の定義を見直し、自分にとって本当に大切な友達は誰なのかを見極め、その友達との関係を大切に育てていきましょう。

友達がいない時期は成長のチャンス:自分と向き合う時間

友達がいない時期は、一見すると孤独でつらい時間のように思えるかもしれません。

しかし、見方を変えれば、それは自分自身と深く向き合い、自己成長を遂げるための貴重なチャンスでもあります。

友達と過ごす時間がない分、自分の内面を深く掘り下げ、興味のある分野を追求し、将来の目標を見つけるための時間として有効活用しましょう。

自己分析:自分自身を知る旅

友達がいない時期は、自分自身を見つめ直す絶好の機会です。

自分の長所や短所、好きなことや嫌いなこと、価値観や信念など、自分自身について深く考えることで、自己理解を深めることができます。

- 自己分析の方法:

- 自分の行動や思考パターンを記録する。

- 過去の出来事を振り返る。

- 周囲の人からの評価を聞く。

- 自己分析ツールを利用する。

- 自己分析のメリット:

- 自分の強みや弱みを理解できる。

- 本当にやりたいことを見つけられる。

- 自信を持てるようになる。

自己分析を通じて、自分自身を深く理解することで、将来の目標を明確にしたり、より充実した人生を送るためのヒントを得ることができます。

興味・関心の追求:才能の開花

友達と過ごす時間がない分、自分の興味のある分野を追求する時間が増えます。

読書、音楽、美術、スポーツ、プログラミングなど、自分が興味を持っていることに没頭することで、才能を開花させたり、新たなスキルを習得したりすることができます。

- 興味・関心の見つけ方:

- 様々な分野に触れてみる。

- 新しいことに挑戦してみる。

- 自分の好きなことを書き出してみる。

- 興味・関心を追求するメリット:

- 集中力が高まる。

- 創造性が豊かになる。

- 達成感を得られる。

興味のある分野を追求することで、才能を開花させ、自己肯定感を高めることができます。

将来の目標設定:夢に向かって

友達がいない時期は、将来の目標をじっくりと考える時間でもあります。

自分が将来何をしたいのか、どんな人間になりたいのか、具体的な目標を設定することで、日々の学習や活動に意味を持たせることができます。

- 目標設定の方法:

- 自分の価値観や信念を明確にする。

- 将来の夢や希望を描く。

- 具体的な行動計画を立てる。

- 目標設定のメリット:

- モチベーションが向上する。

- 努力の方向性が明確になる。

- 達成感を得られる。

将来の目標を設定することで、日々の学習や活動に意欲的に取り組むことができ、夢の実現に近づくことができます。

友達がいない時期は、孤独を感じやすい時期ではありますが、自分自身と向き合い、自己成長を遂げるための貴重なチャンスでもあります。この時間を有効活用し、自分自身を磨き、夢に向かって羽ばたきましょう。

友達作りのための具体的なアクションプラン:今日からできること

この章では、友達を作るための具体的な方法をステップバイステップで解説します。

自分から積極的に行動を起こすための第一歩、コミュニケーションスキルを磨くための練習方法、オンラインでの繋がりを有効活用する方法など、今日から実践できるアクションプランを提案します。

これらの方法を実践することで、友達作りのハードルを下げ、自信を持って行動できるようになるでしょう。

自分から積極的に行動を起こすための第一歩

友達を作るためには、待っているだけでは何も始まりません。

自分から積極的に行動を起こすことが、友達作りのための第一歩です。

挨拶を心掛けたり、共通の趣味を持つ友達を探したり、話しかけやすい雰囲気を作ったりすることで、友達作りのチャンスを広げることができます。

一歩踏み出す勇気を持つことが大切です。

挨拶を心掛ける:まずは笑顔で「おはよう」から

挨拶は、コミュニケーションの基本であり、友達作りの第一歩です。

しかし、挨拶をすることに抵抗を感じる人もいるかもしれません。

特に、人見知りの人や、自信がない人は、挨拶をすることに勇気がいるかもしれません。

それでも、まずは笑顔で「おはよう」から始めてみましょう。

挨拶の効果:相手との距離を縮める魔法

挨拶は、相手との距離を縮める魔法のような効果があります。

挨拶をすることで、

- 相手に好印象を与える。

- 相手とのコミュニケーションのきっかけを作る。

- 自分の存在をアピールする。

これらの効果により、相手との距離が縮まり、友達関係に発展する可能性が高まります。

挨拶のポイント:笑顔が大切

挨拶をする際には、笑顔を心掛けることが大切です。

笑顔は、相手に安心感を与え、親しみやすさを伝えることができます。

また、相手の目を見て挨拶をすることも重要です。

相手の目を見て挨拶をすることで、誠意が伝わり、より好印象を与えることができます。

挨拶の実践:日常生活で意識すること

挨拶は、日常生活の中で意識することで、自然にできるようになります。

例えば、

- 学校の先生やクラスメイトに挨拶をする。

- 部活動の仲間や先輩・後輩に挨拶をする。

- 近所の人に挨拶をする。

- 家族に挨拶をする。

これらの場面で、積極的に挨拶をすることで、挨拶が習慣となり、自然と笑顔で挨拶ができるようになります。

挨拶は、友達作りのための第一歩であると同時に、社会生活を送る上でも非常に重要なスキルです。

まずは、笑顔で「おはよう」から始めて、挨拶を習慣化し、積極的にコミュニケーションを図りましょう。

共通の趣味を持つ友達を探す:部活動、習い事、ボランティア活動

共通の趣味を持つことは、友達を作るための強力なきっかけになります。

共通の話題があることで、自然と会話が弾み、親近感を抱きやすくなります。

部活動、習い事、ボランティア活動など、自分の趣味や興味に合った活動に参加することで、共通の趣味を持つ友達を見つけやすくなります。

部活動:青春を共有する仲間

部活動は、同じ目標に向かって努力する仲間と出会える場所です。

練習や試合を通じて、友情を育み、かけがえのない思い出を作ることができます。

- 部活動選びのポイント:

- 自分の興味のあるスポーツや文化活動を選ぶ。

- 練習時間や活動内容を確認する。

- 部の雰囲気や人間関係を事前に調べておく。

- 部活動での友達作り:

- 積極的に練習に参加する。

- 先輩や同級生に話しかける。

- 部活動のイベントに参加する。

部活動は、技術を向上させるだけでなく、人間関係を深める絶好の機会です。

習い事:スキルアップと出会いの場

習い事は、自分のスキルアップを図りながら、同じ興味を持つ仲間と出会える場所です。

音楽、絵画、書道、ダンス、プログラミングなど、様々な習い事があるので、自分の興味に合ったものを選びましょう。

- 習い事選びのポイント:

- 自分の興味のある分野を選ぶ。

- 先生の質や指導方法を確認する。

- 教室の雰囲気や生徒の年齢層を事前に調べておく。

- 習い事での友達作り:

- 積極的にレッスンに参加する。

- 先生や他の生徒に話しかける。

- 発表会やイベントに参加する。

習い事は、スキルアップだけでなく、新たな人間関係を築くことができる場所です。

ボランティア活動:社会貢献と友情

ボランティア活動は、社会貢献をしながら、同じ志を持つ仲間と出会える場所です。

地域の清掃活動、高齢者施設での交流、動物保護活動など、様々なボランティア活動があるので、自分に合ったものを選びましょう。

- ボランティア活動選びのポイント:

- 自分の興味のある分野を選ぶ。

- 活動内容や時間を確認する。

- 団体の目的や理念を事前に調べておく。

- ボランティア活動での友達作り:

- 積極的に活動に参加する。

- 他のボランティアに話しかける。

- 交流会やイベントに参加する。

ボランティア活動は、社会貢献だけでなく、かけがえのない友情を育むことができる場所です。

部活動、習い事、ボランティア活動など、共通の趣味を持つ友達を探すことで、学校以外にも自分の居場所を見つけ、充実した日々を送ることができるでしょう。

話しかけやすい雰囲気を作る:清潔感、笑顔、相手への興味

話しかけやすい雰囲気を作ることは、友達作りのための重要な要素です。

人は、話しかけにくい雰囲気の人には、なかなか声をかけづらいものです。

清潔感を保ち、笑顔を心掛け、相手への興味を示すことで、話しかけやすい雰囲気を作り、友達作りのチャンスを広げることができます。

清潔感:第一印象を良くする

清潔感は、第一印象を良くするための最も基本的な要素です。

不潔な格好をしていると、相手に不快感を与え、話しかけるのを躊躇させてしまう可能性があります。

- 清潔感を保つポイント:

- 毎日お風呂に入る。

- 毎日歯を磨く。

- 清潔な服を着る。

- 髪型を整える。

- 爪を清潔に保つ。

- 服装のポイント:

- 派手すぎない服装を選ぶ。

- サイズが合った服を着る。

- 季節に合った服装を選ぶ。

清潔感を保ち、適切な服装をすることで、第一印象を良くし、話しかけやすい雰囲気を作ることができます。

笑顔:親しみやすさをアピールする

笑顔は、親しみやすさをアピールするための最も効果的な方法です。

笑顔でいると、相手に安心感を与え、話しかけやすい雰囲気を作ることができます。

- 笑顔の練習:

- 鏡を見て笑顔の練習をする。

- 口角を上げることを意識する。

- 普段から笑顔を心掛ける。

- 笑顔の効果:

- 周りの人を明るい気持ちにする。

- 自分自身の気持ちも明るくなる。

- コミュニケーションが円滑になる。

笑顔を心掛け、親しみやすさをアピールすることで、友達作りのチャンスを広げることができます。

相手への興味:コミュニケーションのきっかけを作る

相手への興味を示すことは、コミュニケーションのきっかけを作るための重要な要素です。

相手の話に耳を傾けたり、質問をしたりすることで、相手への関心を示すことができます。

- 相手への興味を示す方法:

- 相手の話をよく聞く。

- 相槌を打ったり、共感の言葉を伝えたりする。

- 質問をする。

- 相手の良いところを褒める。

- 質問の例:

- 「〇〇さんの好きな〇〇って、どんなところが面白いんですか?」

- 「〇〇さんは、将来何がしたいんですか?」

- 「〇〇さんの趣味は何ですか?」

相手への興味を示し、積極的にコミュニケーションを取ることで、友達関係を深めることができます。

清潔感を保ち、笑顔を心掛け、相手への興味を示すことで、話しかけやすい雰囲気を作り、友達作りのチャンスを広げましょう。

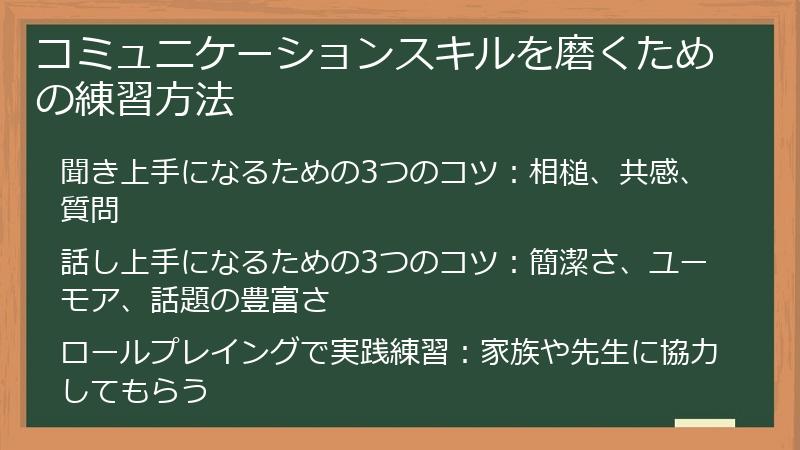

コミュニケーションスキルを磨くための練習方法

友達を作るためには、コミュニケーションスキルは不可欠です。

しかし、コミュニケーションスキルは、生まれつき備わっているものではなく、練習することで誰でも上達することができます。

聞き上手になるためのコツ、話し上手になるためのコツ、ロールプレイングで実践練習など、コミュニケーションスキルを磨くための具体的な練習方法を紹介します。

聞き上手になるための3つのコツ:相槌、共感、質問

コミュニケーションにおいて、話すことと同じくらい大切なのが、聞くことです。

相手の話を注意深く聞き、理解しようと努めることで、信頼関係を築き、より親密なコミュニケーションを取ることができます。

聞き上手になるためには、相槌、共感、質問という3つのコツを意識することが重要です。

相槌:相手に安心感を与える

相槌は、相手の話をちゃんと聞いているというサインを伝えるための基本的なテクニックです。

「うんうん」「なるほど」「へえー」など、適度な相槌を打つことで、相手に安心感を与え、話しやすい雰囲気を作ることができます。

- 相槌のポイント:

- 相手のペースに合わせて相槌を打つ。

- 単調にならないように、色々な種類の相槌を使い分ける。

- 相手の目を見て相槌を打つ。

- 相槌の例:

- 相手が何かを説明している時:「なるほど」「それで?」「うんうん」

- 相手が感情的な話をしている時:「それは大変でしたね」「それは良かったですね」「そうなんですね」

- 相手が冗談を言った時:笑う

共感:相手の気持ちを理解する

共感は、相手の気持ちを理解し、寄り添う姿勢を示すことです。

相手の言葉だけでなく、表情や声のトーンなどにも注意を払い、相手の気持ちを理解しようと努めましょう。

- 共感のポイント:

- 相手の気持ちを言葉にする:「〇〇さんは、今、〇〇って感じているんですね」

- 相手の気持ちを肯定する:「〇〇さんがそう感じるのは当然だと思います」

- 自分の経験を話す:「私も同じような経験があります」

- 共感の注意点:

- 相手の気持ちを否定しない。

- 自分の意見を押し付けない。

- 同情と共感を混同しない。

質問:会話を深める

質問は、相手への興味を示し、会話を深めるための有効な手段です。

相手の話をよく聞き、疑問に思ったことや、もっと詳しく知りたいことを質問することで、会話を広げることができます。

- 質問のポイント:

- オープンな質問をする:「〇〇さんは、〇〇についてどう思いますか?」

- 具体的な質問をする:「〇〇さんは、〇〇をいつから始めたんですか?」

- 相手の答えを丁寧に聞く。

- 質問の注意点:

- 質問攻めにしない。

- プライベートな質問は避ける。

- 尋問のような口調にならないように注意する。

相槌、共感、質問という3つのコツを意識することで、聞き上手になり、より円滑なコミュニケーションを取ることができるようになります。

話し上手になるための3つのコツ:簡潔さ、ユーモア、話題の豊富さ

友達との会話を盛り上げ、良好な人間関係を築くためには、話し上手になることも重要です。

ダラダラと話さずに簡潔に伝える、ユーモアを交えて場を和ませる、様々な話題に対応できるなど、話し上手になるための3つのコツを意識しましょう。

簡潔さ:分かりやすく伝える

話が長すぎると、相手は飽きてしまったり、何が言いたいのか分からなくなってしまったりする可能性があります。

話は簡潔に、分かりやすく伝えることを心掛けましょう。

- 簡潔に話すためのポイント:

- 結論から話す。

- 余計な情報を省く。

- 具体例を挙げる。

- 話の構成:

- 序論:話の導入、テーマを提示する。

- 本論:具体的な内容を説明する。

- 結論:話のまとめ、主張を再度強調する。

ユーモア:場を和ませる

ユーモアは、場を和ませ、会話を盛り上げるための強力な武器です。

ただし、相手を傷つけたり、不快にさせたりするようなユーモアは避けましょう。

- ユーモアの例:

- 自虐ネタ:自分の失敗談などを面白おかしく話す。

- 言葉遊び:ダジャレや言葉の言い間違いなど。

- 予想外の展開:相手の予想を裏切るような面白い話をする。

- ユーモアの注意点:

- 相手の年齢や立場を考慮する。

- 下品なネタや差別的なネタは避ける。

- 空気を読む。

話題の豊富さ:どんな相手とも会話できる

様々な話題に対応できることは、誰とでも会話を盛り上げるために重要です。

普段からニュースを見たり、本を読んだり、色々なことに興味を持つように心掛けましょう。

- 話題探しのヒント:

- ニュース:最近の出来事、話題になっている事件など。

- 趣味:自分の好きなこと、得意なこと。

- 学校:授業のこと、部活動のこと、行事のことなど。

- 流行:人気の音楽、映画、ゲームなど。

- 会話例:

- 「最近、〇〇ってニュース知ってる?あれってすごいよね。」

- 「〇〇さんの好きな音楽って何?おすすめのアーティストとかいる?」

- 「〇〇部の練習って大変?どんなことしてるの?」

簡潔さ、ユーモア、話題の豊富さという3つのコツを意識することで、話し上手になり、より楽しいコミュニケーションを取ることができるようになります。

ロールプレイングで実践練習:家族や先生に協力してもらう

コミュニケーションスキルを向上させるためには、実際に人と話す練習をすることが重要です。

しかし、いきなり知らない人に話しかけるのは勇気がいるかもしれません。

そんな時は、家族や先生など、信頼できる人に協力してもらい、ロールプレイングで実践練習をしてみましょう。

ロールプレイングのメリット:

ロールプレイングは、実践的なコミュニケーションスキルを安全な環境で練習できるというメリットがあります。

- 緊張を和らげる:

- 見知らぬ人に話しかける前に、練習することで、本番での緊張を和らげることができます。

- フィードバックを得られる:

- 練習後、協力してくれた人から、良かった点や改善点についてフィードバックをもらうことができます。

- 自信をつける:

- 練習を重ねることで、コミュニケーションスキルが向上し、自信をつけることができます。

ロールプレイングのやり方:

ロールプレイングは、様々なシチュエーションを想定して行うことができます。

- シチュエーションの例:

- 新しいクラスメイトに自己紹介をする。

- 部活動の見学で先輩に質問をする。

- 図書館で本の場所を尋ねる。

- 役割分担:

- ロールプレイングに参加する人それぞれに、役割を割り当てます。

- 例えば、「話しかける人」と「話しかけられる人」など。

- 会話のポイント:

- 笑顔で話す。

- 相手の目を見て話す。

- 相手の話をよく聞く。

ロールプレイングの注意点:

ロールプレイングを行う際には、以下の点に注意しましょう。

- 批判的にならない:

- 相手の演技を批判するのではなく、建設的なフィードバックを心掛けましょう。

- 楽しむ:

- ロールプレイングは、スキルアップのための練習ですが、楽しむことも大切です。

- 継続する:

- 1回だけでなく、継続的に練習することで、より効果的なスキルアップが期待できます。

ロールプレイングで実践練習を重ねることで、コミュニケーションスキルは確実に向上します。積極的に練習に参加し、自信を持って友達作りに臨みましょう。

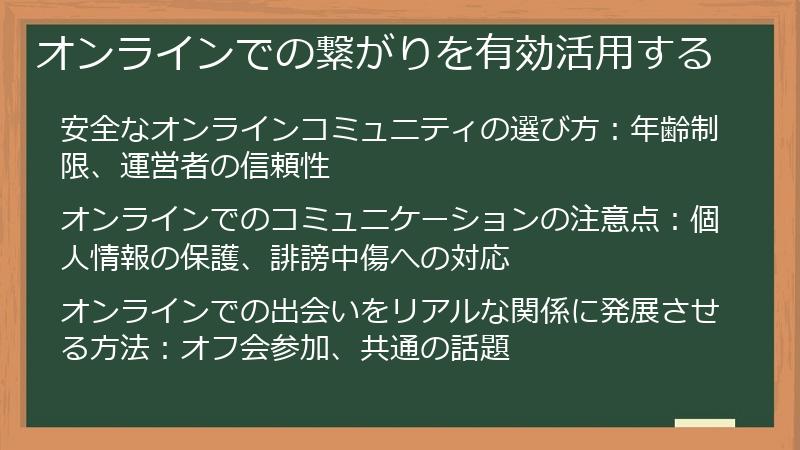

オンラインでの繋がりを有効活用する

友達を作る方法は、リアルな世界だけではありません。

オンラインの世界も、友達を作るための有効な手段の一つです。

安全なオンラインコミュニティを選び、オンラインでのコミュニケーションの注意点を守り、オンラインでの出会いをリアルな関係に発展させる方法を学び、オンラインでの繋がりを有効活用しましょう。

安全なオンラインコミュニティの選び方:年齢制限、運営者の信頼性

オンラインコミュニティは、同じ趣味や興味を持つ人たちと繋がることができる便利なツールですが、中には危険なコミュニティも存在します。

安全なオンラインコミュニティを選ぶためには、年齢制限、運営者の信頼性、コミュニティの雰囲気などを確認することが重要です。

年齢制限:

オンラインコミュニティの中には、年齢制限が設けられているものがあります。

これは、未成年者が不適切なコンテンツに触れたり、犯罪に巻き込まれたりするのを防ぐための措置です。

- 年齢制限の確認:

- コミュニティの利用規約やガイドラインを確認し、年齢制限が設けられているかどうかを確認しましょう。

- 年齢を偽らない:

- 年齢制限のあるコミュニティに、年齢を偽って参加することは絶対にやめましょう。

- 年齢を偽ることは、コミュニティのルール違反であるだけでなく、犯罪に巻き込まれるリスクを高めることにも繋がります。

運営者の信頼性:

コミュニティの運営者が信頼できる人物であるかどうかを確認することも重要です。

- 運営者の情報:

- 運営者の名前や連絡先、過去の活動などを調べ、信頼できる人物であるかどうかを確認しましょう。

- コミュニティの活動状況:

- コミュニティの活動状況を調べ、活発に運営されているかどうか、問題が発生した場合に適切に対応しているかどうかなどを確認しましょう。

コミュニティの雰囲気:

コミュニティの雰囲気が、自分に合っているかどうかを確認することも大切です。

- コミュニティの参加者の言動:

- コミュニティの参加者の言動を観察し、誹謗中傷やわいせつな発言がないか、安心して参加できる雰囲気であるかどうかを確認しましょう。

- コミュニティのルール:

- コミュニティのルールを確認し、自分に合ったルールであるかどうか、ルールがきちんと守られているかどうかを確認しましょう。

年齢制限、運営者の信頼性、コミュニティの雰囲気などを確認し、安全なオンラインコミュニティを選び、楽しい交流を楽しみましょう。

オンラインでのコミュニケーションの注意点:個人情報の保護、誹謗中傷への対応

オンラインでのコミュニケーションは、顔が見えない分、相手の気持ちを想像しにくく、トラブルに発展しやすい側面があります。

個人情報の保護、誹謗中傷への対応など、オンラインでのコミュニケーションにおける注意点を守り、安全で楽しい交流を心掛けましょう。

個人情報の保護:

個人情報は、悪用されると、ストーカー被害や詐欺被害に繋がる可能性があります。

オンライン上で個人情報を公開することは、非常に危険な行為であることを認識しましょう。

- 公開してはいけない個人情報:

- 本名

- 住所

- 電話番号

- メールアドレス

- 学校名

- 生年月日

- 顔写真

- プライバシー設定:

- SNSやオンラインコミュニティのプライバシー設定をしっかり行い、個人情報が公開される範囲を制限しましょう。

- 見知らぬ人からの連絡:

- 見知らぬ人から連絡があった場合は、安易に個人情報を教えたり、会ったりしないようにしましょう。

誹謗中傷への対応:

オンライン上での誹謗中傷は、深刻な精神的苦痛を与えるだけでなく、いじめや自殺に繋がる可能性もあります。

誹謗中傷を受けた場合は、一人で悩まずに、信頼できる大人に相談しましょう。

- 誹謗中傷の種類:

- 悪口

- 嫌がらせ

- 脅迫

- プライベートな情報の暴露

- なりすまし

- 誹謗中傷への対処法:

- 無視する

- ブロックする

- 運営に通報する

- 警察に相談する

- 相談窓口:

- 学校の先生

- スクールカウンセラー

- 保護者

- 警察

- 法テラス

オンラインでのコミュニケーションは、便利で楽しいツールですが、危険も潜んでいます。個人情報の保護、誹謗中傷への対応など、注意点を守り、安全で楽しい交流を心掛けましょう。

オンラインでの出会いをリアルな関係に発展させる方法:オフ会参加、共通の話題

オンラインで知り合った人と、もっと親睦を深めたいと思うのは自然なことです。

オンラインでの出会いをリアルな関係に発展させるためには、オフ会への参加や、共通の話題を見つけることが有効です。

ただし、オンラインで知り合った人と実際に会う場合は、注意が必要です。

オフ会参加:

オフ会とは、オンラインコミュニティのメンバーが実際に集まって交流するイベントのことです。

オフ会に参加することで、オンラインで知り合った人と直接会って話すことができ、親睦を深めることができます。

- オフ会参加のメリット:

- オンラインだけでは伝わらない、相手の雰囲気や人柄を知ることができる。

- 共通の趣味や話題で盛り上がり、仲良くなりやすい。

- 新たな友達ができる。

- オフ会参加の注意点:

- オフ会の主催者や参加者の情報を事前に確認する。

- オフ会には必ず複数人で参加する。

- 初めて会う人とは、人通りの多い場所で会う。

- 自分の身を守るために、警戒心を怠らない。

共通の話題:

オンラインで知り合った人と、共通の話題を見つけることは、親睦を深めるための重要な要素です。

共通の趣味や興味を持つことで、会話が弾み、より親密な関係を築くことができます。

- 共通の話題を見つける方法:

- 相手のプロフィールや投稿をよく読む。

- 相手の趣味や興味について質問する。

- 自分が好きなことや興味のあることを話す。

- 共通の話題で盛り上がる:

- 共通の趣味について語り合う。

- おすすめの映画や音楽を紹介する。

- 一緒にイベントに参加する。

オンラインでの出会いをリアルな関係に発展させるためには、オフ会への参加や、共通の話題を見つけることが有効です。

ただし、オンラインで知り合った人と実際に会う場合は、注意が必要です。自分の身を守るために、警戒心を怠らないようにしましょう。

コメント