【完全攻略】自由研究テーマの決め方:小学生・中学生・高校生別アイデア&成功のコツ

自由研究、何にしようか悩んでいませんか?

夏休みの大切な時間を使って取り組む自由研究だからこそ、面白いテーマを見つけて、有意義な経験にしたいですよね。

でも、いざテーマを探し始めると、何から手をつければいいのか分からず、途方に暮れてしまう人も少なくありません。

この記事では、自由研究のテーマ選びでつまずかないための、具体的な方法を徹底解説します。

小学生から高校生まで、各学年に合わせたテーマの選び方や、アイデアの発想法、成功させるためのコツを、ステップごとにご紹介しますのでご安心ください。

この記事を読めば、あなただけのオリジナリティあふれるテーマを見つけ、自由研究を最高の思い出にできるはずです。

さあ、一緒に自由研究の冒険に出かけましょう!

自由研究テーマ決め方:最初の壁を乗り越えるための基礎知識

自由研究を始めるにあたって、最初にぶつかる壁がテーマ選びです。

「何を研究すればいいんだろう?」「どんなテーマなら面白そうだろう?」と、悩んでしまうのは当然のこと。

この章では、自由研究の目的やテーマ選びの重要性を理解し、自分だけの興味関心を見つけるためのヒントを提供します。

また、テーマの範囲を適切に定めることで、研究がスムーズに進むように、具体的な方法を解説します。

自由研究の土台となる基礎知識をしっかりと身につけ、自信を持ってテーマ選びに臨みましょう。

自由研究とは?テーマ選びの重要性を理解する

自由研究に取り組む前に、自由研究の目的や、テーマ選びがなぜ重要なのかを理解することは、非常に大切です。

自由研究は、単なる夏休みの宿題ではありません。

自ら課題を見つけ、解決に向けて取り組むプロセスを通して、主体性や探求心、問題解決能力を育む貴重な機会です。

この中見出しでは、自由研究の意義を再確認し、テーマ選びが自由研究の成否を左右する理由を明確にすることで、モチベーションを高めることを目指します。

また、対象学年別にテーマ選びで気をつけるべき点を解説し、より効果的なテーマ選びをサポートします。

自由研究の目的:何を学ぶのか?

自由研究は、単に学校から出された宿題をこなすというだけでなく、それ以上の意味を持つ、**学びの機会**です。

では、自由研究を通して私たちは一体何を学ぶのでしょうか?

-

主体的な学習姿勢の育成

自由研究は、テーマ選びから、計画、実行、そして成果の発表まで、すべてを自分自身で行います。

誰かに指示されるのではなく、自ら考え、行動することで、主体的な学習姿勢を養うことができます。 -

探求心・好奇心の刺激

興味のあるテーマを深く掘り下げることで、知的好奇心を刺激し、探求心を育みます。

なぜそうなるのか?を追求する過程で、新たな発見や驚きに出会えるでしょう。 -

問題解決能力の向上

研究を進める中で、様々な問題に直面することがあります。

それらの問題を分析し、解決策を見つけ出す過程で、問題解決能力を向上させることができます。 -

論理的思考力・分析力の養成

集めたデータを分析し、論理的に考察することで、物事を客観的に捉える力、つまり論理的思考力や分析力を養うことができます。

-

表現力・プレゼンテーション能力の向上

研究の成果をレポートにまとめたり、発表したりする過程で、自分の考えを効果的に伝える表現力やプレゼンテーション能力を向上させることができます。

これらの学びは、学校の勉強だけでなく、将来社会に出た後も必ず役に立つ、**一生の財産**となります。

自由研究を通して得られる経験は、あなたの成長を大きく後押ししてくれるでしょう。

なぜテーマ選びが重要なのか?自由研究の成否を分けるポイント

自由研究の成否は、テーマ選びにかかっていると言っても過言ではありません。

なぜなら、テーマ選びは自由研究の方向性を決定づけ、モチベーションを維持する上で非常に重要な要素だからです。

-

興味・関心との一致

興味のないテーマを選んでしまうと、途中で飽きてしまい、投げ出してしまう可能性が高まります。

自分の好きなことや興味のあることに関連するテーマを選ぶことで、モチベーションを高く維持し、積極的に研究に取り組むことができます。 -

適切な難易度

難しすぎるテーマを選んでしまうと、途中で行き詰まってしまい、挫折してしまう可能性があります。

自分の知識やスキルに合った、適切な難易度のテーマを選ぶことが重要です。 -

実現可能性

どんなに面白いテーマであっても、時間や資源、技術的な制約から実現できない場合もあります。

研究に必要な材料や設備が手に入るか、十分な時間を確保できるかなど、実現可能性を考慮してテーマを選ぶ必要があります。 -

オリジナリティ

他の人と全く同じテーマを選んでしまうと、自由研究としての価値が薄れてしまいます。

自分ならではの視点やアイデアを取り入れ、オリジナリティあふれるテーマを選ぶことが、高い評価を得るためのポイントとなります。 -

学びの深さ

単に表面的な知識を得るだけでなく、より深く掘り下げて探求できるテーマを選ぶことで、自由研究を通して得られる学びを最大化することができます。

探求心を刺激するテーマを選びましょう。

これらの要素を考慮してテーマを選ぶことで、自由研究は単なる宿題ではなく、**実りある学びの機会**へと変わります。

対象学年別のテーマ選びの注意点:小学生・中学生・高校生の視点

自由研究のテーマを選ぶ際には、自分の学年に合わせた視点を持つことが重要です。

小学生、中学生、高校生では、知識レベル、興味関心、そして求められる成果が異なるため、それぞれに適したテーマ選びを心がけましょう。

-

小学生:身近なテーマから五感をフル活用

小学生の自由研究は、身近な自然や生活の中で感じる疑問をテーマにすると取り組みやすいでしょう。

観察、実験、工作などを通して、五感をフル活用し、楽しみながら学ぶことを重視しましょう。- 例:植物の成長観察、昆虫採集、天気予報、簡単な科学実験

-

中学生:探求心を深め、論理的な思考を養う

中学生になると、より深く掘り下げたテーマに挑戦することができます。

社会問題や科学的な現象について、仮説を立て、検証するプロセスを通して、論理的な思考力を養いましょう。- 例:環境問題に関する調査、プログラミング、統計調査、科学実験の応用

-

高校生:専門性を意識し、将来につながる研究を

高校生の自由研究は、将来の進路や興味のある分野に関連するテーマを選ぶと、大学での研究や就職活動にも役立ちます。

専門的な知識やスキルを習得し、社会に貢献できるような研究を目指しましょう。- 例:専門分野の基礎研究、社会問題の解決策提案、地域活性化プロジェクト、起業アイデア

学年が上がるにつれて、自由研究に求められるレベルも高くなりますが、焦らず、自分のペースで、楽しみながら取り組むことが大切です。

それぞれの学年に合わせたテーマ選びをすることで、より深く、より有意義な学びを得ることができるでしょう。

興味関心を見つける:自分だけの自由研究テーマのヒント

自由研究のテーマは、自分自身の興味や関心から見つけるのが一番です。

「何を研究すればいいかわからない…」と悩んでいる人も、心配はいりません。

この中見出しでは、自分の好きなこと、得意なこと、身の回りの疑問、そしてニュースや話題の出来事など、あらゆる角度からヒントを見つけ出す方法を伝授します。

自分自身の内面と向き合い、アンテナを広げることで、きっとあなただけのオリジナルな自由研究テーマが見つかるはずです。

自分の好きなこと・得意なことリストアップ:意外な発見があるかも?

自由研究のテーマを見つけるための第一歩は、**自分の好きなこと、得意なことをリストアップする**ことです。

これは、自分自身の興味関心に気づき、自由研究の方向性を定める上で非常に有効な方法です。

「好き」や「得意」は、研究へのモチベーションを高め、困難を乗り越える原動力となります。

-

好きなことリストの作成

- 趣味、スポーツ、音楽、映画、アニメ、ゲーム、読書、料理、旅行…

- 好きな教科、得意な科目

- 憧れの職業、将来の夢

どんな些細なことでも構いません。

思いつく限り、好きなことを書き出してみましょう。

ポイントは、「楽しい」「ワクワクする」と感じるかどうかです。 -

得意なことリストの作成

- 絵を描くこと、文章を書くこと、計算すること、運動すること、人とのコミュニケーション…

- 学校の授業で褒められたこと、テストで良い点数を取った科目

- 他人から「すごいね」と言われたこと

得意なことは、自信につながります。

自分が人より少しでも上手くできること、苦労せずにできることを書き出してみましょう。 -

リストを組み合わせて考える

好きなことと得意なことのリストができたら、それらを組み合わせて考えてみましょう。

例えば、「読書が好き」で「文章を書くのが得意」なら、「好きな本の感想文を書く」「オリジナルストーリーを創作する」といったテーマが考えられます。

「スポーツが好き」で「計算が得意」なら、「好きなスポーツのデータを分析する」「競技のパフォーマンスを向上させるための戦略を考える」といったテーマも面白いかもしれません。 -

意外な発見があるかも?

リストを作成する過程で、今まで気づかなかった自分の興味や才能に気づくこともあります。

例えば、「料理は好きだけど、科学的な知識はあまりない」と思っていた人が、料理の科学的な原理に興味を持ち、自由研究のテーマにするかもしれません。

このプロセスを通して、自分だけのオリジナルな自由研究テーマを見つけ、ワクワクする研究を始めましょう。

身の回りの疑問を掘り下げる:日常生活に潜む研究テーマ

日常生活の中には、自由研究のテーマとなる種がたくさん隠されています。

普段何気なく過ごしている中で、ふと疑問に思ったこと、不思議に感じたこと、もっと詳しく知りたいと思ったことはありませんか?

そういった身の回りの疑問を掘り下げることで、オリジナリティあふれる自由研究テーマが見つかるかもしれません。

-

日常生活を観察する

まずは、普段の生活を注意深く観察することから始めましょう。

- 通学路で見かける植物や昆虫

- 家の中にある家電製品の仕組み

- 料理中に起こる現象

- 天気や季節の変化

些細なことでも構いません。

気になること、不思議に思うことをメモしておきましょう。 -

疑問を深掘りする

メモした疑問の中から、特に興味深いものをいくつか選び、深掘りしてみましょう。

- なぜこの植物はここに生えているのだろう?

- この家電製品はどのように電気を節約しているのだろう?

- なぜ料理の材料は混ぜると色が変わるのだろう?

- 天気予報はどのようにして精度を高めているのだろう?

疑問を深掘りする際には、インターネットや書籍で調べてみたり、専門家に話を聞いてみたりするのも良いでしょう。

-

自由研究テーマに発展させる

深掘りした疑問の中から、自由研究のテーマとして取り組めそうなものを選びましょう。

- 植物の生育環境を調べる

- 家電製品の省エネ技術を分析する

- 料理の科学的な原理を実験で確かめる

- 天気予報の仕組みを学ぶ

ポイントは、具体的な研究計画を立てられるかどうかです。

研究に必要な材料や時間、スキルなどを考慮して、実現可能なテーマを選びましょう。 -

身近な疑問から社会問題へ

身の回りの疑問を掘り下げていくうちに、それが社会問題につながっていることに気づくこともあります。

例えば、食品ロス問題、環境問題、エネルギー問題など、身近な疑問から社会全体の問題へと視野を広げることで、より意義のある自由研究テーマを見つけることができるでしょう。

日常生活に目を向け、小さな疑問を大切にすることで、自由研究はもっと面白くなります。

ニュースや話題の出来事からヒントを得る:社会とのつながりを意識

自由研究のテーマは、ニュースや話題の出来事からヒントを得ることもできます。

社会で起きていることに関心を持ち、それらを自由研究のテーマにすることで、**社会とのつながりを意識した、より意義のある研究**を行うことができます。

-

ニュースや新聞、インターネットをチェック

テレビ、新聞、インターネットなど、様々なメディアを通して、最新のニュースや話題の出来事をチェックしましょう。

- 環境問題、エネルギー問題、貧困問題、国際紛争、科学技術の進歩…

- 地域のニュース、学校のイベント、ボランティア活動…

気になるニュースや出来事があれば、メモしておきましょう。

-

ニュースを深掘りする

メモしたニュースの中から、特に興味深いものをいくつか選び、深掘りしてみましょう。

- なぜこの問題が起こっているのだろう?

- この出来事は社会にどのような影響を与えるのだろう?

- 自分にできることは何だろう?

ニュースを深掘りする際には、関連書籍を読んだり、専門家の意見を聞いたり、実際に現場に行ってみたりするのも良いでしょう。

-

自由研究テーマに発展させる

深掘りしたニュースの中から、自由研究のテーマとして取り組めそうなものを選びましょう。

- 環境問題に関する調査、解決策の提案

- エネルギー問題に関する実験、技術開発

- 貧困問題に関するレポート、支援活動

- 国際紛争に関する歴史研究、平和活動

ポイントは、自分自身の視点を取り入れることです。

ニュースを鵜呑みにするのではなく、批判的に分析し、自分の考えを述べることが重要です。 -

社会貢献を意識する

ニュースや話題の出来事をテーマにする自由研究は、社会貢献につながる可能性を秘めています。

例えば、環境問題に関する研究を通して、省エネやリサイクルを推進したり、貧困問題に関するレポートを通して、寄付やボランティア活動を呼びかけたりすることができます。

自分の研究が社会にどのような影響を与えることができるのかを意識し、積極的に行動することが大切です。

ニュースや話題の出来事に関心を持ち、自由研究を通して社会とのつながりを意識することで、より視野が広がり、学びも深まるでしょう。

自由研究テーマの範囲を定める:広げすぎないためのコツ

興味のあるテーマが見つかったら、次に重要なのは、そのテーマの範囲を適切に定めることです。

テーマを広げすぎると、研究が深まらず、時間内に終わらない可能性があります。

逆に、狭すぎるテーマでは、研究の面白さが半減してしまうかもしれません。

この中見出しでは、自由研究のテーマを絞り込み、研究期間や必要な材料・設備を考慮して、実現可能な範囲にテーマを定めるための具体的なコツを解説します。

テーマの絞り込み:具体的な研究テーマに落とし込む方法

興味のあるテーマを見つけたら、それを**具体的な研究テーマ**に落とし込む必要があります。

漠然としたテーマのままでは、どこから手をつければいいのか分からず、研究が進まない可能性があります。

テーマを絞り込むことで、研究の方向性を明確にし、効率的に進めることができるようになります。

-

キーワードで整理する

まず、テーマを構成する要素をキーワードで整理してみましょう。

例えば、「環境問題」というテーマであれば、「地球温暖化」「海洋汚染」「森林破壊」といったキーワードが考えられます。

これらのキーワードの中から、特に興味のあるもの、あるいは自分自身が貢献できるものを絞り込みます。 -

疑問形で問いを立てる

テーマを絞り込んだら、それを疑問形にしてみましょう。

例えば、「地球温暖化」というキーワードであれば、「地球温暖化はなぜ起こるのか?」「地球温暖化を止めるために私たちができることは何か?」といった問いを立てることができます。

問いを立てることで、研究の目的が明確になり、何を調べればいいのか、どのような実験をすればいいのかが見えてきます。 -

具体的な研究内容を考える

疑問形にすることで研究の方向性が定まったら、具体的な研究内容を考えましょう。

- 文献調査:関連書籍や論文を読み、先行研究を調べる

- 実験:仮説を検証するための実験を行う

- アンケート調査:人々の意見や意識を調査する

- インタビュー:専門家や関係者に話を聞く

- フィールドワーク:実際に現場に行き、観察する

研究内容を具体的にすることで、必要な材料や時間、スキルなどを把握することができます。

-

テーマをさらに絞り込む

研究内容を具体的に考えた上で、テーマをさらに絞り込む必要があるかもしれません。

例えば、「地球温暖化を止めるために私たちができることは何か?」という問いに対して、「家庭でできる省エネ対策」「学校でできるリサイクル活動」「地域でできる環境保護活動」といったように、具体的な行動に焦点を当てることで、より実現可能な研究テーマにすることができます。

テーマを絞り込む際には、「具体的であること」「実現可能であること」「自分自身の興味関心と合致すること」の3つのポイントを意識しましょう。

研究期間を考慮する:時間内に終わらせるための計画

自由研究のテーマを決める上で、**研究期間**を考慮することは非常に重要です。

どんなに面白いテーマでも、時間内に終わらせることができなければ、意味がありません。

研究期間を考慮し、計画的に進めることで、自由研究を成功させることができます。

-

研究期間を確認する

まず、自由研究に使える期間を確認しましょう。

夏休みなどの長期休暇だけでなく、準備期間やレポート作成期間も考慮に入れる必要があります。

学校によっては、自由研究の提出期限が決められている場合もあるので、必ず確認しておきましょう。 -

研究計画を立てる

研究期間が確認できたら、具体的な研究計画を立てましょう。

- テーマ選定:○月○日~○月○日

- 文献調査:○月○日~○月○日

- 実験準備:○月○日~○月○日

- 実験実施:○月○日~○月○日

- データ分析:○月○日~○月○日

- レポート作成:○月○日~○月○日

各ステップにかかる時間を予測し、余裕を持った計画を立てることが大切です。

-

タスクを細分化する

研究計画を立てたら、各ステップをさらに細分化しましょう。

例えば、「文献調査」であれば、「関連書籍を探す」「論文をダウンロードする」「論文を読む」「参考文献リストを作成する」といったタスクに細分化することができます。

タスクを細分化することで、進捗状況を把握しやすくなり、計画的に進めることができます。 -

進捗状況を定期的に確認する

計画的に研究を進めるためには、進捗状況を定期的に確認することが重要です。

- 週に一度、進捗状況を振り返る

- 予定より遅れている場合は、原因を分析し、対策を立てる

- 予定通りに進んでいる場合は、モチベーションを維持する

進捗状況を定期的に確認することで、手遅れになる前に軌道修正することができます。

研究期間を考慮し、計画的に進めることで、時間内に自由研究を終わらせることができ、達成感を得ることができます。

必要な材料・設備を確認する:実現可能な範囲で考える

自由研究のテーマを決める際には、研究に必要な**材料や設備**を確認することも重要です。

どんなに面白いテーマでも、必要な材料や設備が手に入らなかったり、高価すぎたりする場合は、実現が難しくなります。

実現可能な範囲でテーマを考えることで、自由研究をスムーズに進めることができます。

-

必要な材料をリストアップする

まず、研究に必要な材料をリストアップしましょう。

- 実験器具、試薬、植物、昆虫、書籍、文房具…

具体的な商品名や型番まで記載することで、より正確なリストを作成することができます。

-

材料の入手方法を確認する

リストアップした材料の入手方法を確認しましょう。

- 自宅にあるもの

- 学校や図書館で借りられるもの

- お店で購入できるもの

- インターネットで購入できるもの

入手方法を具体的にすることで、費用や時間を把握することができます。

-

費用を見積もる

購入が必要な材料については、費用を見積もりましょう。

インターネットで価格を調べたり、お店に問い合わせたりして、正確な見積もりを出すことが大切です。

予算オーバーする場合は、材料を見直したり、代替品を探したりする必要があります。 -

必要な設備を確認する

研究に必要な設備を確認しましょう。

- 実験室、パソコン、インターネット環境、顕微鏡、カメラ…

学校や図書館で利用できる設備があれば、積極的に活用しましょう。

自宅にない設備が必要な場合は、レンタルサービスを利用したり、専門機関に相談したりするのも良いでしょう。 -

安全性を確認する

実験を行う場合は、安全性を確認することが最も重要です。

危険な薬品を使用する場合は、保護者の指導のもとで行うようにしましょう。

また、実験場所の換気をよくしたり、保護メガネや手袋を着用したりするなど、安全対策を徹底しましょう。

必要な材料・設備を確認し、実現可能な範囲でテーマを考えることで、安全かつスムーズに自由研究を進めることができます。

自由研究テーマ決め方:学年別おすすめテーマとアイデア発想法

最初の壁を乗り越え、基礎知識を身につけたなら、次は具体的なテーマ選びです。

しかし、「どんなテーマが良いのか、やっぱりまだ迷う…」という方もいるかもしれません。

この章では、小学生、中学生、高校生と、それぞれの学年に合わせたおすすめのテーマと、アイデアの発想法を詳しく解説します。

各学年の発達段階や学習内容に合わせたテーマを選ぶことで、より深く、より楽しく自由研究に取り組むことができます。

具体的な例を参考にしながら、自分だけのオリジナルテーマを見つけ出しましょう。

小学生向け:五感を刺激する自由研究テーマと決め方

小学生にとって自由研究は、身の回りの世界を新たな視点で見つめ、発見と驚きに満ちた体験をする絶好の機会です。

この中見出しでは、小学生の発達段階に合わせ、五感を刺激するようなテーマと、その決め方を具体的にご紹介します。

観察、実験、工作など、楽しみながら学べるテーマを選び、知的好奇心を育みましょう。

観察力を養う:植物の成長、昆虫観察、天気変化

小学生にとって、観察は身の回りの世界を深く理解するための入り口です。

植物、昆虫、天気など、日常的に目に触れるものをじっくりと観察することで、新たな発見や気づきが生まれます。

観察力を養うテーマは、自由研究を通して自然への興味関心を深めるだけでなく、注意深く物事を見る力を育むことにもつながります。

-

植物の成長観察

- テーマ例:アサガオ、ヒマワリ、ミニトマトなどの種を植えて、成長の様子を観察する。

- 観察ポイント:

- 種から芽が出るまでの日数

- 葉の形や大きさの変化

- 茎の太さや高さの変化

- 花の数や色

- 実のつき方

- 記録方法:

- 毎日、観察したことを絵や文章で記録する

- 写真や動画を撮って、成長の様子を記録する

- 成長の過程をグラフにする

- 発展:

- 異なる種類の植物を育てて、成長の違いを比較する

- 水や肥料の量を変えて、成長に与える影響を調べる

-

昆虫観察

- テーマ例:アリ、ダンゴムシ、チョウ、カマキリなどの昆虫を観察する。

- 観察ポイント:

- 体のつくり(足の数、羽の有無など)

- 動き方(歩き方、飛び方など)

- 食べ物

- 巣のつくり

- 成長の過程(幼虫、蛹、成虫)

- 記録方法:

- 昆虫の絵を描く

- 昆虫の写真や動画を撮る

- 昆虫の観察記録を作成する

- 発展:

- 昆虫採集をして、標本を作る

- 昆虫の飼育ケースを作り、観察する

- 昆虫に関する図鑑や本を読んで、知識を深める

-

天気変化

- テーマ例:毎日の天気、気温、降水量を記録する。雲の種類を観察する。

- 観察ポイント:

- 天気の種類(晴れ、曇り、雨、雪)

- 気温の変化

- 降水量の変化

- 雲の種類(巻雲、積雲、層雲など)

- 記録方法:

- 天気図を作成する

- 気温や降水量をグラフにする

- 雲の写真を撮る

- 発展:

- 天気予報を参考に、天気を予測する

- 天気と気温、降水量の関係を調べる

- 雲の種類と天気の変化の関係を調べる

これらのテーマは、身近な自然を観察することで、自然の不思議に触れることができるだけでなく、観察力、記録力、分析力といった、様々な能力を養うことができます。

実験で学ぶ:簡単な科学実験、身近なもので作る工作

小学生にとって、実験は科学の面白さを体験する絶好の機会です。

身近な材料を使って、簡単な科学実験や工作を行うことで、理論だけでは理解しにくい現象を実際に体験することができます。

実験を通して、観察力、思考力、創造力を養いましょう。

-

簡単な科学実験

- テーマ例:

- 重曹と酢で炭酸水を作る

- レモン電池を作る

- スライムを作る

- 虹を作る

- 実験のポイント:

- 実験の目的を明確にする

- 実験の手順を正確に守る

- 実験結果を丁寧に観察する

- 実験結果を考察する

- 記録方法:

- 実験の手順、材料、結果を記録する

- 実験中の写真や動画を撮る

- 実験結果をグラフにする

- 発展:

- 実験の条件を変えて、結果がどう変わるかを調べる

- 実験に関する本やインターネット記事を読んで、知識を深める

- 実験結果を応用して、新しいものを作る

- テーマ例:

-

身近なもので作る工作

- テーマ例:

- 牛乳パックで貯金箱を作る

- 空き箱でジオラマを作る

- ペットボトルで風車を作る

- 紙コップで人形を作る

- 工作のポイント:

- どんなものを作るか、設計図を考える

- 必要な材料や道具を準備する

- 丁寧に作る

- 安全に注意する

- 記録方法:

- 作ったものの写真や動画を撮る

- 設計図や作り方を記録する

- 工夫した点や苦労した点を記録する

- 発展:

- 作ったものを改良する

- 作ったものを人にプレゼントする

- 作ったものをコンテストに出品する

- テーマ例:

これらのテーマは、身近な材料を使って、手軽に実験や工作を楽しむことができるだけでなく、科学の基礎知識や創造力を養うことができます。

自由研究の発表方法:絵日記、工作発表、観察記録

自由研究の成果をどのように発表するかは、テーマ選びと同じくらい重要です。

小学生にとって、自由研究の発表は、自分の考えや発見を人に伝える練習の場でもあります。

絵日記、工作発表、観察記録など、自分に合った方法で、自信を持って成果を発表しましょう。

-

絵日記

- 特徴:絵と文章で、自由研究の過程や結果を分かりやすく伝える。

- ポイント:

- 絵を丁寧に描く

- 文章は短く、分かりやすく書く

- 日付や場所を記録する

- 感想や気づきを書く

- テーマ例:

- 植物の成長記録

- 昆虫観察記録

- 天気観察記録

- 旅行の思い出

-

工作発表

- 特徴:作ったものを見せながら、作り方や工夫した点を説明する。

- ポイント:

- 大きな声で、はっきりと話す

- 分かりやすい言葉を使う

- ジェスチャーや視覚資料を活用する

- 質問に丁寧に答える

- テーマ例:

- 牛乳パックで作った貯金箱

- 空き箱で作ったジオラマ

- ペットボトルで作った風車

- 紙コップで作った人形

-

観察記録

- 特徴:観察したこと、実験したこと、考えたことを詳しく記録する。

- ポイント:

- 正確なデータを記録する

- グラフや図表を活用する

- 専門用語を分かりやすく説明する

- 参考文献を明記する

- テーマ例:

- 植物の成長記録

- 昆虫観察記録

- 天気観察記録

- 自由研究で行った実験

自由研究の発表方法は、研究内容に合わせて選ぶことが大切です。

例えば、観察記録は絵日記よりも詳しく記録できるため、じっくりと観察した結果を発表するのに適しています。

また、工作発表は、作ったものを見せながら説明することで、より分かりやすく伝えることができます。

どの発表方法を選ぶにしても、自信を持って、自分の言葉で伝えることが最も重要です。

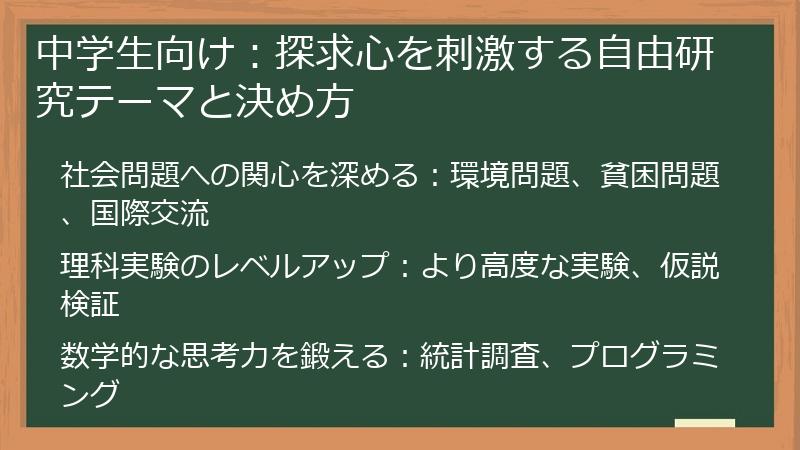

中学生向け:探求心を刺激する自由研究テーマと決め方

中学生になると、小学生の頃よりも複雑なテーマに挑戦できるようになります。

社会問題への関心を深めたり、理科実験のレベルを上げたり、数学的な思考力を鍛えたりと、様々な分野で探求心を刺激するテーマに挑戦してみましょう。

この中見出しでは、中学生におすすめの自由研究テーマと、その決め方をご紹介します。

自分の興味関心や得意分野を活かしながら、より深く、より創造的な研究を目指しましょう。

社会問題への関心を深める:環境問題、貧困問題、国際交流

中学生になると、社会に対する関心が広がり、様々な問題について考えるようになるでしょう。

自由研究を通して、環境問題、貧困問題、国際交流など、**社会が抱える問題**について深く掘り下げてみましょう。

社会問題への関心を深めることは、自分自身の視野を広げるだけでなく、社会の一員としての責任感を育むことにもつながります。

-

環境問題

- テーマ例:

- 地球温暖化の原因と対策

- 海洋プラスチックごみ問題

- 森林破壊の影響

- 再生可能エネルギーの可能性

- 研究方法:

- 関連書籍や論文を読む

- インターネットで情報を収集する

- 専門家や関係者にインタビューする

- アンケート調査を行う

- ボランティア活動に参加する

- ポイント:

- 問題の現状を正確に把握する

- 問題の原因を分析する

- 解決策を提案する

- 自分にできることを考える

- テーマ例:

-

貧困問題

- テーマ例:

- 日本における子どもの貧困

- 世界の貧困の現状

- 貧困の原因と対策

- 貧困支援団体の活動

- 研究方法:

- 関連書籍や論文を読む

- インターネットで情報を収集する

- 貧困問題に取り組む団体にインタビューする

- 貧困地域を訪問する

- 募金活動を行う

- ポイント:

- 貧困の現状を理解する

- 貧困に苦しむ人々の声を聞く

- 貧困の原因を多角的に分析する

- 貧困解決のための具体的な提案を行う

- テーマ例:

-

国際交流

- テーマ例:

- 異文化理解

- 国際協力

- 国際紛争

- 難民問題

- 研究方法:

- 外国語を学ぶ

- 海外の文化について調べる

- 国際交流イベントに参加する

- 海外の人と交流する

- 国際協力団体を支援する

- ポイント:

- 異文化を尊重する

- 国際的な問題に関心を持つ

- 国際協力の重要性を理解する

- グローバルな視点を持つ

- テーマ例:

これらのテーマは、社会問題について深く考えるきっかけを与えてくれます。

自由研究を通して、自分自身が社会の一員であることを意識し、社会に貢献できることを考えてみましょう。

理科実験のレベルアップ:より高度な実験、仮説検証

中学生になると、小学校で学んだ理科の知識を応用して、より高度な実験に挑戦することができます。

単に実験の手順を追うだけでなく、仮説を立て、検証するプロセスを重視することで、科学的な思考力を養いましょう。

理科実験のレベルアップは、将来理系の分野に進むための基礎力をつけるだけでなく、論理的な思考力や問題解決能力を向上させることにもつながります。

-

テーマ例

- 植物の光合成

- 酸性雨の影響

- 水質調査

- 地震のメカニズム

-

実験計画

- 仮説を立てる:

- 実験によって何を明らかにしたいのか、予想を立てる

- 実験方法を設計する:

- 必要な材料や器具を準備する

- 実験の手順を詳細に記述する

- 安全対策を徹底する

- データを収集する:

- 実験結果を丁寧に記録する

- 写真や動画を撮影する

- データをグラフにする

- 仮説を立てる:

-

実験結果の分析

- データを分析する:

- 実験結果から何が言えるのかを考察する

- 仮説を検証する:

- 実験結果は仮説と一致するか

- 仮説が間違っていた場合は、その理由を考察する

- 考察を深める:

- 実験結果から新たに生まれた疑問を深掘りする

- 参考文献を調べて、知識を深める

- データを分析する:

実験のテーマを選ぶ際には、自分の興味関心だけでなく、**実験に必要な器具や材料**が手に入るかどうか、安全に実験できるかどうかなどを考慮しましょう。

また、実験の計画を立てる際には、仮説を明確にし、実験方法を詳細に記述することが重要です。

実験結果を分析する際には、データを客観的に評価し、仮説との一致

数学的な思考力を鍛える:統計調査、プログラミング

数学は、自然科学だけでなく、社会科学においても重要な役割を果たします。

自由研究を通して、統計調査やプログラミングに挑戦することで、**数学的な思考力**を鍛えましょう。

数学的な思考力を鍛えることは、問題解決能力や論理的な思考力を向上させるだけでなく、将来様々な分野で活躍するための基礎力をつけることにもつながります。

-

統計調査

- テーマ例:

- 学校における通学手段の調査

- 地域の交通量調査

- 好きな食べ物のアンケート調査

- 調査計画:

- 調査の目的を明確にする

- 調査対象を決定する

- 調査方法を設計する(アンケート、観察など)

- 調査期間を決定する

- データ分析:

- 収集したデータを集計する

- グラフや図表を作成する

- データの傾向を分析する

- 分析結果から考察する

- 発表方法:

- 調査の目的、方法、結果を分かりやすく説明する

- グラフや図表を用いて、視覚的に訴える

- 分析結果から得られた考察を述べる

- テーマ例:

-

プログラミング

- テーマ例:

- 簡単なゲームの作成

- 自動計算ツールの作成

- Webサイトの作成

- プログラミング言語の選択:

- Scratch(初心者向け、ビジュアルプログラミング)

- Python(汎用性が高い、AI開発にも利用される)

- JavaScript(Webサイト開発に必須)

- プログラミング学習:

- オンライン学習サイトを利用する

- 書籍や参考書を読む

- プログラミング教室に通う

- プログラミング:

- プログラムの設計を行う

- コードを書く

- 動作確認を行う

- バグを修正する

- テーマ例:

これらのテーマは、数学的な思考力を鍛えるだけでなく、データ分析能力や問題解決能力を向上させることにもつながります。

自由研究を通して、数学の面白さを再発見し、将来に役立つスキルを身につけましょう。

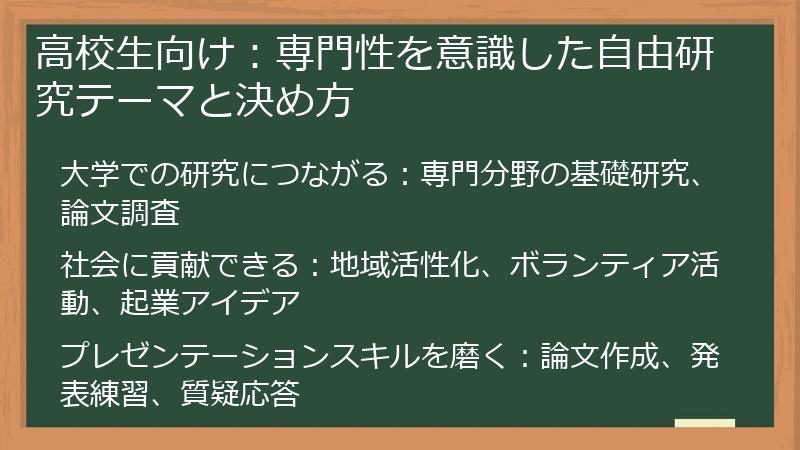

高校生向け:専門性を意識した自由研究テーマと決め方

高校生になると、大学受験や将来の進路を意識する時期になります。

自由研究を通して、大学での研究につながるテーマを選んだり、社会に貢献できるテーマに挑戦したりすることで、**専門性を高め**、将来の可能性を広げましょう。

この中見出しでは、高校生におすすめの自由研究テーマと、その決め方をご紹介します。

自分の興味関心や得意分野を活かしながら、より深く、より専門的な研究を目指しましょう。

大学での研究につながる:専門分野の基礎研究、論文調査

高校生向けの自由研究では、**大学での研究につながるテーマ**を選ぶことを意識しましょう。

将来進みたい学部や学科で学ぶ内容を先取りしたり、興味のある分野の基礎研究に挑戦したりすることで、大学での学習へのスムーズな移行を促し、より深い学びを得ることができます。

また、論文調査を通して、研究の進め方や論文の書き方を学ぶことも、大学での研究活動に役立ちます。

-

専門分野の基礎研究

- テーマ例:

- 物理:身の回りの現象の物理的な解析

- 化学:簡単な化学反応の実験

- 生物:動植物の観察、生態調査

- 数学:数学的モデルの作成、解析

- 情報:プログラミング、データ分析

- 人文科学:歴史、文学、哲学

- 社会科学:経済、政治、社会学

- 研究方法:

- 関連書籍や論文を読む

- 実験や観察を行う

- データを収集、分析する

- 専門家や研究者に相談する

- ポイント:

- 基礎的な知識を習得する

- 実験や観察を通して、現象を理解する

- データを客観的に分析する

- 論文形式でまとめる

- テーマ例:

-

論文調査

- テーマ例:

- 興味のある分野の最新の研究動向

- 過去の偉大な研究者の業績

- 社会問題に関する研究

- 調査方法:

- 大学図書館やインターネットで論文を検索する

- 論文を読み解く

- 論文の参考文献を調べる

- 論文の内容を要約する

- 論文を批判的に評価する

- ポイント:

- 論文の構成を理解する

- 専門用語の意味を理解する

- 論文の主張を明確にする

- 参考文献を正確に引用する

- レポートにまとめる

- テーマ例:

これらのテーマは、大学での研究活動に必要な基礎知識やスキルを習得するのに役立ちます。

自由研究を通して、研究の面白さを体験し、将来の研究者を目指しましょう。

社会に貢献できる:地域活性化、ボランティア活動、起業アイデア

高校生向けの自由研究では、**社会に貢献できるテーマ**を選ぶことも意識しましょう。

地域の問題を解決したり、ボランティア活動に参加したり、起業アイデアを考えたりすることで、社会の一員としての責任感を育み、実践的なスキルを身につけることができます。

社会に貢献できるテーマを選ぶことは、自己成長につながるだけでなく、社会全体をより良くすることにも貢献できます。

-

地域活性化

- テーマ例:

- 地域の観光資源の発掘、PR

- 地域の課題解決のための提案

- 地域の伝統文化の継承

- 地域の高齢者支援

- 研究方法:

- 地域住民にインタビューする

- 地域の歴史や文化について調べる

- 地域の課題を分析する

- 解決策を提案する

- 地域のイベントに参加する

- ポイント:

- 地域の実情を理解する

- 地域のニーズに応える

- 実現可能な提案を行う

- 地域住民と協力する

- テーマ例:

-

ボランティア活動

- テーマ例:

- 地域の清掃活動

- 高齢者施設でのボランティア

- 児童養護施設でのボランティア

- 災害支援ボランティア

- 活動方法:

- ボランティア団体に参加する

- ボランティア活動の内容を理解する

- 積極的に活動に参加する

- 活動を通して得られた経験を記録する

- ポイント:

- 感謝の気持ちを持つ

- 相手の立場に立って考える

- 積極的に行動する

- 活動を通して学んだことを活かす

- テーマ例:

-

起業アイデア

- テーマ例:

- 社会問題を解決するビジネス

- 地域の特産品を活用したビジネス

- 環境に配慮したビジネス

- 新しいサービスを提供するビジネス

- アイデア発想:

- 社会問題を分析する

- ニーズを把握する

- 既存のビジネスモデルを参考にする

- アイデアを組み合わせる

- ビジネスプラン作成:

- ビジネスモデルを明確にする

- ターゲット顧客を特定する

- 競合を分析する

- 収益モデルを作成する

- 資金調達方法を検討する

- テーマ例:

これらのテーマは、社会に貢献できるだけでなく、**実践的なスキル**を身につけることにもつながります。

自由研究を通して、社会の一員としての責任感を育み、より良い社会を築くために貢献しましょう。

プレゼンテーションスキルを磨く:論文作成、発表練習、質疑応答

高校生向けの自由研究では、**プレゼンテーションスキル**を磨くことも重要です。

論文を作成したり、発表練習をしたり、質疑応答に備えたりすることで、自分の考えを効果的に伝える能力を高めることができます。

プレゼンテーションスキルは、大学での学習や就職活動だけでなく、社会に出た後も必ず役に立つ重要なスキルです。

-

論文作成

- 構成:

- 序論:研究の背景、目的、方法

- 本論:研究内容、結果、考察

- 結論:研究のまとめ、今後の展望

- 参考文献:参考文献リスト

- 書き方:

- 客観的な視点で記述する

- 論理的に構成する

- 正確なデータを用いる

- 参考文献を明記する

- 専門用語を適切に使用する

- ポイント:

- 読みやすい文章を書く

- 図表を効果的に活用する

- 誤字脱字に注意する

- 参考文献リストを作成する

- 構成:

-

発表練習

- 準備:

- 発表内容を整理する

- スライドを作成する

- 発表時間を守る

- 発表原稿を作成する

- 練習:

- 声に出して練習する

- 鏡の前で練習する

- 家族や友人に聞いてもらう

- ビデオを撮影して確認する

- ポイント:

- 聞きやすい声で話す

- ゆっくりと話す

- 視線を配る

- ジェスチャーを交える

- 自信を持って発表する

- 準備:

-

質疑応答

- 準備:

- 予想される質問をリストアップする

- 質問に対する回答を準備する

- 関連知識を復習する

- 対応:

- 質問をよく聞き取る

- 質問の意味を理解する

- 簡潔に答える

- 分からないことは正直に言う

- 感謝の気持ちを伝える

- ポイント:

- 冷静に対応する

- 誠実に答える

- 自信を持って答える

- ユーモアを交える

- 準備:

これらの活動を通して、プレゼンテーションスキルを磨き、自分の考えを効果的に伝える能力を高めましょう。

自由研究の発表会で、自信を持って成果を発表しましょう。

コメント