【読書感想文】「結論」で差をつける!魅力的な締め方と構成の秘訣

読書感想文の「結論」は、

あなたの読書体験を読者に深く印象づけるための、

非常に重要なパートです。

このブログ記事では、

説得力があり、読者の心に残る「結論」を書くための、

具体的な方法や構成の秘訣を、

専門的な視点から詳しく解説します。

読書感想文の「結論」で悩んでいる方、

より魅力的な文章を書きたいと考えている方は、

ぜひ最後までお読みください。

読書感想文における「結論」の役割と重要性

読書感想文の「結論」は、

単に文章の締めくくりではありません。

本文で展開した読書体験や考察を、

読者にとって分かりやすく、

そして心に響く形でまとめるための、

極めて重要な役割を担っています。

ここでは、なぜ「結論」が読書感想文において

それほどまでに重要視されるのか、

そして「結論」で読者に最も伝えたい「核」とは何か、

さらに、効果的な「結論」が文章全体の印象に

どのような影響を与えるのかについて掘り下げていきます。

なぜ結論が読書感想文で重要視されるのか

読書感想文における「結論」の重要性は、

文章全体の完成度を左右するからです。

読者は、文章の最後に書かれた「結論」から、

筆者の読書体験の深さや、

作品に対する理解度、

そして最も伝えたいメッセージを読み取ろうとします。

したがって、説得力があり、

読者の心に訴えかける「結論」を書くことができれば、

読書感想文全体の評価は格段に向上します。

反対に、「結論」が曖昧であったり、

本文との繋がりが弱かったりすると、

それまでの内容がどれほど優れていても、

読者の記憶には残りにくいでしょう。

なぜ結論が読書感想文で重要視されるのか

読書感想文における「結論」の重要性は、

読書体験の共有と、筆者の思考の深化を促す点にあります。

本文で展開された感想や考察は、

「結論」において集約され、読者へと明確に提示されます。

この「結論」部分で、筆者は作品から得た教訓、

自身の価値観への影響、あるいは作品世界への共感などを、

より感情豊かに、そして力強く表現することができます。

読者は、「結論」を読むことで、

筆者が作品を通して何を感じ、何を考えたのかを、

より深く理解することができます。

これは、単なるあらすじの紹介にとどまらない、

読書体験の本質的な共有を可能にするのです。

また、「結論」は、筆者自身の読書体験を振り返り、

作品への理解をさらに深めるための自己省察の機会ともなります。

さらに、質の高い「結論」は、読書感想文全体の説得力と完成度を高め、

読者に強い印象を残すことに繋がります。

読書感想文は、作品への愛情や、そこから得た学びを、

読者にも伝播させるための手段でもあり、

その伝播の核となるのが「結論」なのです。

本文で論じた内容の再確認と要約

読書感想文の「結論」で最も重要な要素の一つが、

本文で展開した読書体験や考察の要約です。

読者は、「結論」を読むことで、

筆者が本文でどのような点に焦点を当て、

どのような感想や分析を深めてきたのかを、

改めて確認することができます。

この要約は、単に本文を繰り返すのではなく、

最も伝えたい核となる部分を凝縮して表現することが求められます。

例えば、登場人物の心情の変化、物語のテーマ、

あるいは作品が社会に与える影響など、

筆者が特に重要だと考えたポイントを簡潔にまとめます。

これにより、読者は筆者の読書体験の全体像を把握し、

「結論」で展開される最終的なメッセージを

より深く理解できるようになります。

要約の際には、冗長な表現を避け、

読者が短時間で内容を把握できるよう、

明瞭かつ簡潔な言葉遣いを心がけることが大切です。

また、本文で論じた内容を効果的に要約することで、

「結論」が論理的な繋がりを持ち、

文章全体の説得力が増します。

結論で読者に伝えたい「核」とは

読書感想文の「結論」で読者に伝えたい「核」とは、

読書を通して筆者が最も深く共感した点、

あるいは最も強い影響を受けた考え方を指します。

それは、作品のテーマに対する筆者独自の解釈であったり、

登場人物の行動から学んだ人生訓であったり、

あるいは筆者の価値観を大きく揺さぶったメッセージであったりします。

この「核」を明確にすることで、読書感想文に一貫性と説得力が生まれます。

「結論」では、この「核」となる要素を、

本文で展開した具体的なエピソードや考察と結びつけ、

読者が理解しやすい形で提示することが重要です。

例えば、作品の特定の場面が、なぜ筆者の心に響いたのか、

その場面からどのような学びを得たのかを具体的に説明することで、

「核」の重要性が読者にも伝わります。

また、「核」を伝える際には、感情を込めて表現することも大切です。

筆者の情熱や感動が伝わることで、読者も共感しやすくなり、

読書感想文全体の印象が格段に豊かになります。

この「核」を言語化することは、

筆者自身の読書体験をより深く、より意味のあるものにするプロセスでもあります。

説得力のある結論を導き出すための事前準備

読書感想文の「結論」を効果的に執筆するためには、

事前の入念な準備が不可欠です。

結論は、本文で展開された内容を統合し、

読者に最も伝えたいメッセージを凝縮する部分であり、

その質は、事前の準備に大きく左右されます。

ここでは、説得力のある「結論」を導き出すための

3つの重要なステップについて解説します。

まず、本文で論じた内容を再確認し、要約することで、

「結論」で強調すべきポイントを明確にします。

次に、作品全体を通して筆者が「最も伝えたいこと」を特定し、

それを「結論」の核とします。

最後に、読後感や作品への評価を整理することで、

「結論」に深みとオリジナリティを与えることができます。

これらの準備を丁寧に行うことで、

読者にとって忘れられない、

示唆に富んだ「結論」を執筆することが可能になります。

本文で論じた内容の再確認と要約

読書感想文の「結論」で、説得力を持たせるためには、

まず本文で論じた内容を的確に再確認し、要約することが不可欠です。

これは、結論が本文の内容に基づいていることを読者に示すと同時に、

筆者が作品から何を感じ、何を考えたのかを、

最も重要なポイントに絞って伝えるための作業です。

要約する際には、本文で展開した主要な論点や、

筆者が特に感銘を受けた箇所をピックアップし、

簡潔かつ明瞭な言葉で表現することが求められます。

例えば、主人公の心情の変化を追ったのであれば、

その変化の核心部分を、物語のテーマを掘り下げたのであれば、

そのテーマの最も重要な側面を、要約に含めます。

この要約は、結論部分の土台となり、

読者が筆者の考えをスムーズに受け入れるための道筋を作ります。

また、要約を行うことで、筆者自身も、

本文で論じた内容を客観的に見つめ直し、

論理的な飛躍がないかを確認することができます。

効果的な要約は、結論が読者にとって

理解しやすく、納得感のあるものになるための第一歩と言えるでしょう。

筆者の「最も伝えたいこと」の特定

読書感想文の「結論」を導き出す上で、

筆者が作品を通して「最も伝えたいこと」を特定することは、

文章に一貫性と説得力を持たせる上で極めて重要です。

これは、読書体験を通して得た独自の視点や深い洞察であり、

結論の核心となる部分です。

「最も伝えたいこと」は、作品のテーマに深く関わることもあれば、

筆者自身の人生観や価値観に影響を与えた部分であることもあります。

例えば、ある作品の登場人物の生き方に共感し、

そこから学んだ教訓を伝えたいと考えるかもしれません。

あるいは、作品が描く社会問題に対する筆者自身の見解を、

読者と共有したいと考えることもあるでしょう。

この「最も伝えたいこと」を明確にするためには、

読書中に感じた感情の動きや、

作品を読み終えた後に心に残った強烈な印象を丁寧に掘り下げることが大切です。

それを特定できたら、結論部分で、

その「最も伝えたいこと」を力強く、そして具体的に表現することで、

読者へのメッセージがより鮮明に伝わります。

これは、読書感想文にオリジナリティと深みを与えるための、

重要なプロセスなのです。

読後感や作品への評価の整理

説得力のある「結論」を導き出すためには、

読書体験全体を通して感じた読後感や作品への評価を、

明確に整理しておくことが重要です。

これは、結論部分で筆者の全体的な作品理解を示すための基盤となります。

読後感とは、本を読み終えた後に抱いた感情や、

心に残った印象などを指します。

例えば、感動した、考えさせられた、勇気をもらった、といった感情です。

一方、作品への評価とは、物語の構成、登場人物の描写、

文体、テーマの掘り下げ方など、

作品の質に関する筆者自身の見解です。

これらの読後感や評価を整理する際には、

具体的な言葉で表現することが大切です。

「面白かった」というだけでなく、「なぜ面白かったのか」、

「何に感動したのか」を具体的に言語化することで、

結論に説得力が増します。

また、作品への評価は、単なる感想に留まらず、

作品の長所や改善点に触れることで、

より深い分析を示すことができます。

これらの整理された読後感や評価は、

結論部分で筆者の「最も伝えたいこと」を裏付け、

読者に対してより多角的な視点を提供することにも繋がります。

効果的な「結論」の書き方3つのステップ

読書感想文の「結論」は、読者への最後のメッセージであり、

読書体験を締めくくる重要な部分です。

ここでは、読者の心に響き、

説得力のある「結論」へと導くための、

具体的な3つのステップを解説します。

このステップを踏むことで、

結論が単なるまとめに終わらず、

読書体験の深さと筆者の感動を効果的に伝えることができます。

まず、本文で論じた内容を簡潔に要約することから始めます。

次に、作品から得た学びや示唆を深掘りし、

筆者独自の視点を加えます。

最後に、読者の心に余韻を残し、

未来への行動を促すような言葉で締めくくることを目指します。

これらのステップを丁寧に進めることで、

読書感想文の「結論」は、

読者にとって忘れられない、

力強いメッセージとなるでしょう。

ステップ1:本文の要約を簡潔にまとめる

読書感想文の「結論」を書く最初のステップは、

本文で展開した内容を簡潔かつ効果的に要約することです。

この要約は、読者に対して、

筆者が作品のどのような側面に焦点を当て、

どのような感想や考察を深めてきたのかを、

改めて確認させる役割を果たします。

要約のポイントは、本文の核となる部分を抽出し、

冗長な表現を避け、読者が短時間で内容を理解できるようにすることです。

例えば、本文で主人公の成長過程を詳細に追ったのであれば、

その成長の最も重要な側面や、筆者がそこから得た教訓を、

凝縮して表現します。

また、作品のテーマについて多角的に考察したのであれば、

そのテーマの核心的なメッセージを簡潔にまとめます。

この要約は、結論部分の土台となり、

筆者の考えを読者にスムーズに受け入れてもらうための、

重要な橋渡しとなります。

要約の際には、具体的な言葉遣いを心がけ、

抽象的な表現に終始しないように注意することが、

結論に説得力を持たせる上で不可欠です。

ステップ2:作品から得た学びや示唆を深掘りする

読書感想文の「結論」をより豊かにするために、

ステップ1で要約した内容に続き、

作品から得た学びや示唆を深掘りします。

これは、筆者自身の読書体験が、

単なる感想に留まらず、

自己成長や新たな視点の獲得に繋がったことを示す重要な部分です。

深掘りする際には、作品のテーマや登場人物の言動、

あるいは作者のメッセージなどを、

筆者自身の経験や価値観と照らし合わせながら、

具体的な言葉で説明することが重要です。

例えば、「この作品の主人公の困難に立ち向かう姿勢から、

諦めずに挑戦することの大切さを学びました」といったように、

作品から得た教訓を、自身の言葉で表現します。

また、作品が提示する社会問題や人間関係の複雑さについて、

筆者自身の見解や、それを踏まえて考えさせられたことを述べることも、

深掘りとして効果的です。

この深掘りによって、読書感想文は、

単なる作品の紹介ではなく、

筆者の内面的な変化や成長を示すものへと昇華されます。

読者も、筆者の学びや示唆に共感することで、

作品への理解を深めることができるでしょう。

ステップ3:未来への展望や行動を促す言葉で締めくくる

読書感想文の「結論」を、読者の心に深く印象づけるためには、

最後の締めくくりとして、未来への展望や行動を促す言葉を用いることが効果的です。

これは、読書体験を単なる過去の出来事として終わらせず、

読者の現在や未来に繋げるための重要な要素です。

例えば、作品から得た学びを、

自身の今後の行動にどう活かしていくかを具体的に示すことで、

結論に説得力と実用性が生まれます。

「この作品で学んだ勇気を、これからの学校生活で実践していきたい」といったように、

未来への具体的な決意を語ることで、読者は筆者の成長や決意を感じ取ることができます。

また、作品が提起した問いかけやテーマについて、

読者自身にも考えるきっかけを与えるような問いかけを投げかけることも、

読者の心に余韻を残し、行動を促す有効な手段です。

「この作品を読むことで、あなた自身の人生観にも新たな発見があるかもしれません」といった、

読者への開かれたメッセージは、

読後感を共有し、さらなる読書への意欲を掻き立てるでしょう。

「結論」を、前向きで力強いメッセージで締めくくることで、

読書感想文は、読者にとって単なる課題の提出物ではなく、

共感と感動を呼び起こす、示唆に富む文章となります。

読書感想文の「結論」を豊かにする表現テクニック

読書感想文の「結論」は、単に文章を締めくくるだけでなく、

読者の心に強く印象づけ、作品への共感を深めるための、

表現の宝庫とも言えます。

ここで紹介するテクニックを意識することで、

あなたの読書感想文の「結論」は、

より魅力的で、読者の記憶に残るものへと変わるでしょう。

具体的には、読者の感情に訴えかける個人的な体験談の挿入、

作品の世界観をより豊かに伝える比喩表現の活用、

そして、読者の心に深く刻まれるような力強いメッセージの提示といった、

様々な表現方法があります。

これらのテクニックを適切に用いることで、

あなたの「結論」は、読者にとって忘れがたいものとなり、

読書体験の感動を共有し、さらに深めることができるはずです。

共感を呼ぶ個人的な体験談の挿入

読書感想文の「結論」をより魅力的にするために、

個人的な体験談を効果的に挿入することは、

読者の共感を得るための強力な手段となります。

これは、筆者が作品から受けた影響を、

より具体的で感情的なレベルで読者に伝えることを可能にします。

個人的な体験談を結論に含めることで、

読者は筆者の読書体験を自分事のように感じやすくなり、

作品への共感が深まります。

例えば、作品の登場人物が経験した困難な状況と、

筆者自身の過去の経験を重ね合わせ、

そこから得た教訓や感情を語ることで、

結論に人間的な温かみと説得力が生まれます。

体験談は、作品で描かれたテーマやメッセージが、

いかに筆者の人生や価値観に影響を与えたのかを、

具体的に示すための最良の方法の一つです。

ただし、体験談は結論の核心をぼかさないよう、

簡潔かつ要点を絞って記述することが重要です。

作品への深い理解と、個人的な体験が効果的に結びつくことで、

読者にとって忘れられない、心に響く結論となるでしょう。

共感を呼ぶ個人的な体験談の挿入

読書感想文の「結論」において、個人的な体験談を挿入することは、

読者との間に感情的な繋がりを生み出し、

共感を得るための非常に効果的な方法です。

これは、筆者が作品から受けた影響を、

より個人的で、感情的なレベルで読者に伝えることを可能にします。

例えば、作品の登場人物が直面した困難や、

その解決策から得た教訓などが、

自身の過去の経験と重なった場合、

その経験を簡潔に語ることで、結論に深みとリアリティが増します。

「この物語で描かれた友情の大切さは、私の学生時代の友人との出来事を思い出させました」といったように、

具体的な体験を語ることで、読者は筆者の感動や共感を、

よりダイレクトに感じ取ることができるでしょう。

体験談は、作品のテーマが、

どのように筆者の人生や価値観に影響を与えたのかを、

説得力を持って示すための鍵となります。

ただし、体験談は長すぎると結論の要点をぼかしてしまう可能性があるため、

簡潔に、そして作品との関連性を明確に示すように心がけることが重要です。

効果的に挿入された個人的な体験談は、

読者にとって忘れられない、心に響く結論へと導いてくれるでしょう。

作品の世界観を広げる比喩表現の活用

読書感想文の「結論」において、比喩表現を効果的に活用することは、

作品の世界観をより豊かに伝え、読者の想像力を掻き立てるための、

極めて有効なテクニックです。

比喩を用いることで、筆者の感動や作品への深い共感を、

より鮮明かつ詩的に表現することが可能になります。

例えば、作品のテーマや登場人物の心情を、

自然現象や日常的な事物に例えることで、

読者はその意味を直感的に理解しやすくなります。

「この物語は、まるで暗闇に差し込む一筋の光のように、希望を与えてくれた」といった比喩は、

作品が持つメッセージを、感情豊かに伝えることができます。

また、比喩は、読書体験から得た抽象的な学びや感動を、

具体的なイメージとして読者に提示する助けとなります。

これにより、結論に奥行きが生まれ、

読者の記憶に深く刻まれる可能性が高まります。

比喩表現を選ぶ際には、作品の雰囲気やテーマに沿ったものを選ぶことが重要です。

不適切な比喩は、かえって結論を分かりにくくしてしまう可能性があります。

作品の世界観を広げるような、創造的で効果的な比喩を用いることで、

あなたの読書感想文の「結論」は、

読者にとってより印象深く、感動的なものとなるでしょう。

読者の心に響く力強いメッセージの提示

読書感想文の「結論」を、読者の心に深く刻むためには、

力強いメッセージを提示することが、

極めて効果的です。

これは、読書体験から得た筆者自身の「核」となる考えや、

作品が持つ普遍的なテーマを、

読者に明確に伝えるための最終的な手段となります。

力強いメッセージとは、単に作品の要約や感想に留まらず、

読書を通して得た人生における教訓や、筆者自身の決意などを、

情熱を込めて表現することを指します。

例えば、作品のテーマが「勇気」であれば、

「この作品から得た勇気を胸に、私も明日から一歩踏み出したい」といったように、

具体的な行動や未来への決意を明確に述べることで、

メッセージに力強さが生まれます。

また、作品が社会や読者自身に投げかける問いに対して、

筆者自身の考えを真摯に、そして熱意を持って語ることも、

力強いメッセージとなり得ます。

メッセージを伝える際には、断定的な表現を用いることで、

筆者の確信が読者に伝わりやすくなります。

ただし、一方的な主張にならないよう、

本文で展開した考察に基づいた、論理的で説得力のあるメッセージであることが重要です。

力強いメッセージは、読書感想文の「結論」を、

単なる文章の締めくくりから、

読者の心に深く響き、行動を促す、

感動的な締めくくりへと昇華させるでしょう。

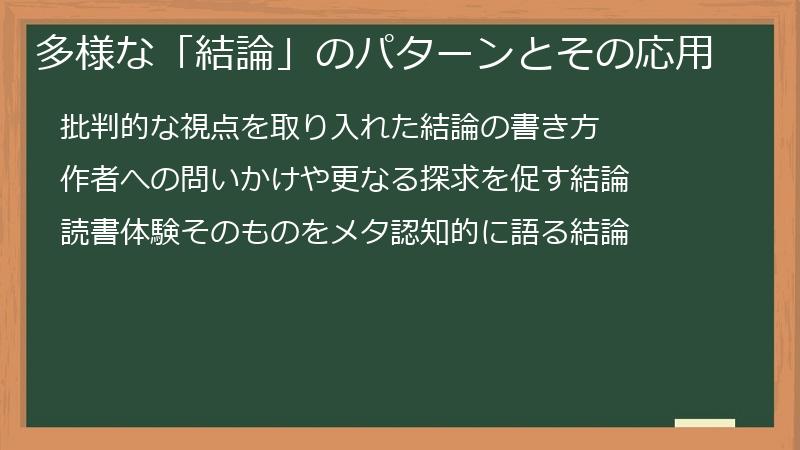

多様な「結論」のパターンとその応用

読書感想文の「結論」は、必ずしも一つの型にはまる必要はありません。

作品への向き合い方や、読書から得たものに応じて、

多様な結論のパターンが存在します。

ここでは、読書感想文の「結論」をより豊かにし、

読者に新たな視点を提供するための、

いくつかの応用的なパターンとその書き方について解説します。

まず、作品に対して批判的な視点を取り入れた結論の書き方。

次に、作者への問いかけや、更なる探求を促すような結論のスタイル。

そして、読書体験そのものをメタ認知的に語る、より高度な結論の書き方です。

これらのパターンを理解し、応用することで、

あなたの読書感想文の「結論」は、

より個性的で、読者の知的好奇心を刺激するものとなるでしょう。

作品への深い洞察と、あなた自身のユニークな視点を組み合わせることで、

読者にとって忘れられない、示唆に富んだ結論を紡ぎ出すことができます。

批判的な視点を取り入れた結論の書き方

読書感想文の「結論」において、批判的な視点を取り入れることは、

作品への理解をより深め、読者に多角的な考察を提示するための、

洗練されたアプローチです。

これは、単に作品を賞賛するだけでなく、

作品の構成上の課題や、作者の意図に対する疑問点などを、

建設的な形で提示するものです。

批判的な視点を取り入れる際のポイントは、

感情的な批判ではなく、論理的で客観的な分析に基づいていることです。

例えば、「物語の展開は秀逸でしたが、一部の登場人物の行動原理には、

やや説明不足な点が見受けられました」といったように、

具体的な箇所を挙げながら、建設的な意見を述べます。

また、批判的な視点だけを強調するのではなく、

作品の優れた点も併記することで、

結論全体のバランスを取り、読者に公平な印象を与えることが重要です。

批判的な視点から得られた学びや、

それによって作品への理解がどのように深まったのかを、

結論で示すことで、読書感想文に知的な深みが増します。

このような結論は、読者に対して、

筆者が作品を表面的な理解に留まらせず、

深く掘り下げて考察したという印象を与え、

読者自身の読書への向き合い方にも影響を与える可能性があります。

作者への問いかけや更なる探求を促す結論

読書感想文の「結論」において、作者への問いかけや更なる探求を促すスタイルは、

読者に読書体験の余韻を与え、作品への興味をさらに掻き立てる、

非常に効果的なアプローチです。

これは、読書体験を単に完結させるのではなく、

読者や作者との対話を促すような、

開かれた結論を目指すものです。

具体的には、作品を読み終えて筆者が抱いた疑問点や、

さらに掘り下げてほしいと感じたテーマについて、

作者への問いかけとして結論に含めます。

例えば、「作者がこの物語を通して、読者に最も伝えたかったメッセージは何だったのだろうか?」といった問いかけは、

読者自身の思考を促します。

また、作品のテーマが、筆者自身の今後の人生や社会において、

さらに探求すべき課題であると示唆することで、

読者にも同様の探求心を抱かせることができます。

「この作品が提示する人間関係の複雑さは、現代社会においても、

我々が深く向き合うべきテーマだと感じました」といった表現は、

読者自身の行動や思考を促す力を持っています。

このような結論は、読者に対して、

作品が持つ可能性や、読書体験の広がりを示すことができます。

作者への敬意を保ちつつ、建設的な問いかけを行うことで、

読者にとって忘れられない、示唆に富んだ結論となるでしょう。

読書体験そのものをメタ認知的に語る結論

読書感想文の「結論」において、読書体験そのものをメタ認知的に語るというアプローチは、

筆者の読書への向き合い方や、作品から得た学びのプロセスを深く掘り下げ、

読者に知的な刺激を与える、高度な表現方法です。

メタ認知とは、自己の認知プロセスを客観的に把握し、

それを分析・理解することです。

これを読書感想文の結論に適用することで、

筆者がどのように作品を読み解き、

どのように感動や学びを得たのか、という「思考のプロセス」そのものを共有します。

例えば、「この物語の構造を理解しようと努める中で、

私自身の読解力の向上を実感しました」といったように、

読書という行為自体が、筆者にもたらした変化に焦点を当てます。

あるいは、「作品のテーマについて深く考察する過程で、

これまで自分が持っていた固定観念に気づき、

それを乗り越えることができた」といったように、

自己認識の変化に言及するのも効果的です。

このような結論は、読者に対して、

単なる作品の感想に留まらない、

読書という行為の持つ価値や、知的な探求の面白さを伝えることができます。

メタ認知的な視点を取り入れることで、

あなたの読書感想文の「結論」は、

よりユニークで、読者の知的好奇心を刺激するものとなるでしょう。

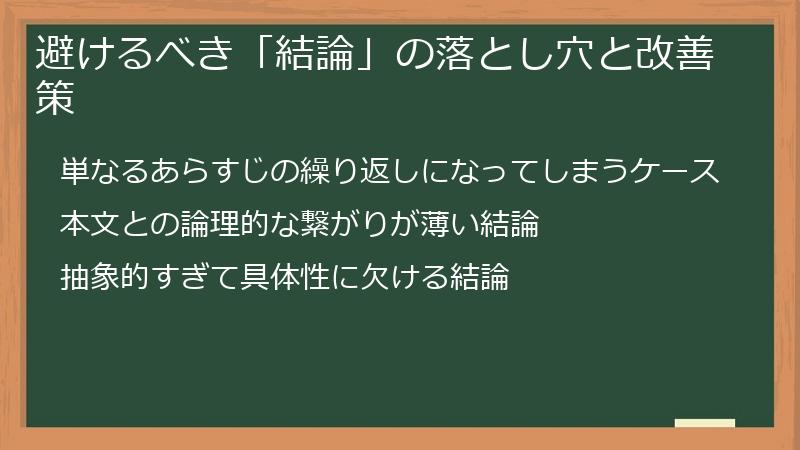

避けるべき「結論」の落とし穴と改善策

読書感想文の「結論」は、文章全体の印象を決定づける重要な部分ですが、

しばしば、いくつかの典型的な落とし穴にはまってしまうことがあります。

ここでは、読書感想文の「結論」で陥りやすい、

いくつかの失敗例とその改善策について解説します。

これらを理解し、避けることで、

あなたの「結論」は、より説得力があり、読者の心に残るものになるでしょう。

よくある失敗としては、単なるあらすじの繰り返しになってしまうケース、

本文との論理的な繋がりが薄い結論、

そして抽象的すぎて具体性に欠ける結論などが挙げられます。

これらの失敗例を認識し、適切な改善策を講じることで、

読書感想文の「結論」の質を格段に向上させることができます。

読者にとって、分かりやすく、納得感のある結論を導き出すための、

具体的なヒントを提供します。

単なるあらすじの繰り返しになってしまうケース

読書感想文の「結論」で最も避けたい失敗の一つは、

単なるあらすじの繰り返しになってしまうことです。

これは、結論部分で筆者の感想や考察がほとんどなく、

本文で述べた出来事や展開をただ羅列している状態を指します。

このような結論は、読者に「結局、筆者が何を伝えたかったのか」という疑問を抱かせ、

文章全体の説得力を著しく低下させます。

本文で詳細に描かれたあらすじを、結論で再度繰り返しても、

読者にとっては新たな情報がなく、退屈に感じられるのが一般的です。

この失敗を改善するためには、結論部分では、

本文で論じた内容の「要約」に留めず、

そこから筆者が得た学び、感動、あるいは作品への独自の視点を、

明確に、そして感情を込めて表現することが重要です。

例えば、本文で主人公の葛藤を描いたのであれば、

結論ではその葛藤から筆者が学んだ「勇気」や「希望」といった内面的な変化に焦点を当てます。

あらすじの繰り返しを避けるためには、

結論を書く前に、本文で最も強調したいポイントは何か、

そして、そのポイントから筆者が最も伝えたいメッセージは何かを、

改めて明確にすることが効果的です。

本文との論理的な繋がりが薄い結論

読書感想文の「結論」において、本文との論理的な繋がりが薄い状態は、

読者に混乱を与え、文章全体の説得力を損なう、

深刻な落とし穴です。

これは、結論で述べられている内容が、

本文で展開された筆者の感想や考察と、

一貫性を欠いている、あるいは関連性が不明瞭な場合に起こります。

例えば、本文で特定のテーマに焦点を当てて論じていたにも関わらず、

結論で全く異なるテーマについて言及したり、

あるいは、本文で提示した問題提起に対する明確な解答が、

結論で示されなかったりするケースです。

このような結論は、読者に「なぜここでこの話題になるのだろう?」という疑問を抱かせ、

筆者の思考プロセスを追うことを困難にします。

この失敗を改善するためには、結論を書く前に、

本文で最も伝えたかった核心的なメッセージを再確認し、

そのメッセージに繋がるように結論を構成することが重要です。

結論は、本文で展開された議論の自然な帰結であるべきであり、

読者が本文の内容を踏まえた上で、

「なるほど、だから結論はこうなるのだ」と納得できるように、

論理的な道筋を明確に示す必要があります。

本文で提示した論点や、筆者が重視したポイントを、

結論で効果的に再提示し、それらがどのように結びつくのかを明確にすることで、

論理的な繋がりを強化することができます。

抽象的すぎて具体性に欠ける結論

読書感想文の「結論」において、抽象的すぎて具体性に欠ける表現は、

読者に漠然とした印象しか与えず、筆者の読書体験の深さを伝えきれない、

残念な結果に終わってしまう可能性があります。

これは、結論で述べられている内容が、

「感動した」「考えさせられた」といった、

感情や思考の表面的な描写に留まり、

なぜそう感じたのか、あるいは具体的に何を考えたのかが、

不明瞭な場合に起こります。

例えば、「この本はとても素晴らしい本でした」というだけでは、

読者はその「素晴らしさ」の具体的な内容を想像することができません。

このような結論を改善するためには、

結論部分で、本文で展開した具体的なエピソードや、筆者が特に印象に残った場面に触れ、

それらがどのように筆者の感情や思考に影響を与えたのかを、

具体的に説明することが不可欠です。

「〇〇という登場人物の△△という行動に触れた時、私は自身の××な経験を思い出し、深く共感しました」といったように、

具体的な人物、出来事、そして筆者の内面的な反応を結びつけて語ることで、

結論に説得力とリアリティが生まれます。

抽象的な表現を避け、「どのように」感動したのか、

「何を」考えさせられたのかを具体的に示すことで、

読者は筆者の読書体験をより深く理解し、共感することができるでしょう。

コメント