税の作文、書き出し完全攻略! 読者を惹きつける3つのステップ

税の作文、何を書けばいいのか、どこから書き始めればいいのか、途方に暮れていませんか?

この記事では、そんな悩みを解決し、読者の心を掴む魅力的な書き出しを作るための秘訣を、ステップバイステップでご紹介します。

テーマ選定から構成、具体的な書き出し例、そして完成度を高めるための最終チェックまで、税の作文を成功させるためのノウハウを余すところなく解説。

この記事を読めば、自信を持って書き始め、オリジナリティ溢れる税の作文を完成させることができるでしょう。

さあ、読者を惹きつける、最高の税の作文を書き上げましょう!

税の作文、最初の壁を乗り越える! 書き出しの重要性と準備

税の作文で最も重要なのは、最初の数行、つまり書き出しです。

なぜなら、書き出しは読者の興味を引きつけ、読み進めてもらうための最初のチャンスだからです。

このセクションでは、印象的な書き出しを作るための心構えと準備について解説します。

テーマ選定のコツ、構成の考え方、そして情報収集のポイントを理解することで、スムーズに書き始めることができるでしょう。

書き出しの重要性を理解し、十分な準備を行うことで、税の作文の成功は大きく近づきます。

読者の心を掴む! 印象的な書き出しを作るための3つの秘訣

税の作文の書き出しは、読者の心を掴むための最初のチャンスです。

平凡な書き出しでは、読者の興味を引くことはできません。

このセクションでは、読者の心を掴む、印象的な書き出しを作るための3つの秘訣をご紹介します。

驚きを与える事実、共感を呼ぶ疑問、社会への関心を誘う問題提起など、様々なテクニックを駆使して、読者を惹きつける書き出しを作りましょう。

読者の心に響く書き出しは、その後の展開への期待感を高め、作文全体を魅力的なものにします。

驚きを与える! 意外な事実から入る書き出し

読者の心を一瞬で掴むためには、意外性のある事実を提示することが有効です。

例えば、税金について、多くの人が知らないような裏話や、意外な統計データなどを冒頭に持ってきましょう。

読者は「えっ、そうなの?」と興味を持ち、その先に何が書かれているのかを知りたくなります。

- 具体的な例:「日本の税収は、実は〇〇に使われている!」

- ポイント:数字を用いることで、より具体性と説得力が増します。

- 注意点:情報の正確性は必ず確認しましょう。

さらに、意外な事実を提示する際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 読者の知識レベルを考慮する:あまりにも専門的な内容だと、読者は理解できず、興味を失ってしまう可能性があります。

- 税の作文のテーマとの関連性を示す:意外な事実が、その後の議論にどう繋がっていくのかを明確にしましょう。

- 簡潔にまとめる:長々と説明するのではなく、要点を絞って伝えることが重要です。

例えば、「日本の税収の〇%は、実は高齢者福祉に使われています。これは、少子高齢化が進む現代社会において、避けて通れない問題です。」といった書き出しであれば、読者は高齢者福祉と税の関係性に興味を持ち、その後の展開に期待感を持つでしょう。

このように、意外な事実を効果的に用いることで、読者を一気に引き込み、税の作文を成功に導くことができます。

さらに、

意外な事実の根拠を示す

ことで、文章の信頼性が増し、読者の納得感を高める効果も期待できます。

共感を呼ぶ! 身近な疑問から入る書き出し

税の作文の書き出しとして、読者が日常的に抱いているであろう身近な疑問を提示することは、非常に効果的です。

なぜなら、読者は「そうそう、私もそう思っていた!」と共感し、その疑問に対する答えを知りたいと思うからです。

身近な疑問を提示することで、読者との距離を縮め、親近感を持ってもらうことができます。

- 具体的な例:「なぜ、同じものを買っても消費税の金額が違うのだろう?」

- ポイント:日常的な場面を想像させるような、具体的な表現を用いることが大切です。

- 注意点:疑問を提示するだけでなく、その疑問が税の作文のテーマとどのように関連しているのかを示す必要があります。

身近な疑問を提示する際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 読者の年齢層や生活環境を考慮する:対象読者が抱きやすい疑問を提示することが重要です。

- 疑問を明確にする:曖昧な表現ではなく、具体的な疑問を提示しましょう。

- 読者を引き込むような問いかけにする:「あなたは、〇〇について考えたことがありますか?」といった問いかけは、読者の興味を引く効果があります。

例えば、「毎日のようにコンビニで買い物をしますが、消費税って本当に必要なの? 私たちの生活にどう影響しているんだろう?」といった書き出しであれば、多くの読者は共感し、その疑問に対する答えを知りたいと思うでしょう。

身近な疑問から展開する際の注意点

として、作文全体を通して、その疑問に対する自分なりの答えを提示することが重要です。

単に疑問を投げかけるだけでなく、自分なりの考えや意見を述べることで、読者に深い印象を与えることができます。

問題提起! 社会への関心を誘う書き出し

税の作文の書き出しとして、現代社会が抱える問題を提起することは、読者の関心を強く惹きつける効果があります。

特に、税金が深く関わっている社会問題を取り上げることで、読者は税金に対する意識を高め、作文の内容に興味を持つでしょう。

問題提起型の書き出しは、読者に「自分も何かできるのではないか」という気持ちを抱かせ、行動を促す力があります。

- 具体的な例:「少子高齢化が進む日本において、社会保障費をどのように賄うべきか?」

- ポイント:社会全体に関わる、普遍的な問題を取り上げることが大切です。

- 注意点:問題提起だけでなく、その問題に対する自分なりの解決策や提案を示す必要があります。

問題提起型の書き出しをする際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 問題点を明確に定義する:曖昧な表現ではなく、具体的にどのような問題があるのかを説明しましょう。

- 問題の背景を説明する:なぜ、その問題が起こっているのか、その原因を掘り下げて説明しましょう。

- 税金との関連性を示す:その問題が、税金とどのように関わっているのかを明確に示しましょう。

例えば、「年々増加する社会保障費。現役世代の負担は限界に近づいていますが、このままでは将来世代に大きな負担を強いることになります。税金の使い方を根本的に見直す必要があるのではないでしょうか?」といった書き出しであれば、読者は社会保障費の問題に関心を抱き、税金の使われ方について深く考えるきっかけになるでしょう。

問題提起から建設的な議論へ

と繋げるためには、具体的なデータや事例を用いて、自分の主張を裏付けることが重要です。

また、感情的な表現は避け、客観的な視点を持つように心がけましょう。

スムーズなスタートを切る! テーマ選定と構成のコツ

税の作文を書き始めるにあたって、まず重要なのはテーマ選定と構成です。

どんなテーマを選び、どのように構成を組み立てるかによって、作文の質は大きく左右されます。

このセクションでは、自分らしい視点を見つけるためのテーマの選び方、全体像を描くための構成の基本と応用、そして説得力を高めるための情報収集のポイントを詳しく解説します。

テーマ選定と構成のコツを掴むことで、迷うことなくスムーズに書き進め、完成度の高い税の作文を作成することができるでしょう。

自分だけの視点を見つける! テーマの選び方

税の作文のテーマ選びは、単なる課題ではなく、自分自身の興味や関心と向き合う絶好の機会です。

表面的な知識を並べるのではなく、自分ならではの視点を見つけ、深掘りすることで、読者の心に響くオリジナリティ溢れる作文を書くことができます。

- 興味のある分野を掘り下げる:税金に関わるニュースや出来事の中で、特に気になることは何ですか?その理由を深く考えてみましょう。

- 身近な疑問を大切にする:日常生活で税金について疑問に思ったことはありませんか?その疑問をテーマに発展させてみましょう。

- 社会問題との関連性を探る:税金は社会の様々な問題と深く関わっています。気になる社会問題と税金の関係性を調べてみましょう。

自分だけの視点を見つけるためには、以下のステップを踏むことが有効です。

- ブレインストーミング:思いつく限りのテーマを書き出してみましょう。

- 絞り込み:書き出したテーマの中から、特に興味のあるもの、知識を持っているもの、深掘りできそうなものを選びましょう。

- リサーチ:選んだテーマについて、様々な情報を集めましょう。新聞、ニュース、書籍、インターネットなど、あらゆる情報源を活用しましょう。

例えば、普段から環境問題に関心があるなら、環境税について調べてみたり、消費税の軽減税率について疑問を持っているなら、その仕組みや影響について深掘りしてみるのも良いでしょう。

テーマ選定の落とし穴

として、あまりにも専門的すぎるテーマや、情報が少なすぎるテーマは避けるべきです。

自分の知識レベルやリサーチのしやすさを考慮し、無理なく取り組めるテーマを選びましょう。

全体像を描く! 構成の基本と応用

税の作文の構成は、読者に自分の考えを論理的に伝え、説得力を高めるための重要な要素です。

構成がしっかりしていれば、読者は迷うことなく、あなたの主張を理解し、共感してくれるでしょう。

構成の基本を理解し、応用することで、税の作文をより魅力的なものにすることができます。

- 基本的な構成:序論、本論、結論という3つの部分で構成されます。

- 序論:テーマの提示、問題提起、構成の概要などを記述します。

- 本論:序論で提示したテーマについて、具体的な根拠や事例を用いて詳しく説明します。

- 結論:本論の内容をまとめ、自分の主張を改めて述べます。

構成を考える際には、以下のステップを踏むことが有効です。

- アウトライン作成:まず、作文全体の骨組みとなるアウトラインを作成しましょう。序論、本論、結論でそれぞれ何を述べるのかを具体的に書き出します。

- 各論の展開:アウトラインに基づいて、各論でどのようなことを説明するのか、どのような根拠や事例を用いるのかを詳しく考えていきましょう。

- 論理的な流れの確認:各論の内容が、論理的に繋がっているか確認しましょう。必要に応じて、構成を修正することも大切です。

例えば、消費税をテーマにする場合、序論で「消費税とは何か」「なぜ消費税が必要なのか」といった基本的な情報を提示し、本論で「消費税のメリット・デメリット」「消費税の軽減税率について」「消費税が社会に与える影響」などを具体的に説明し、結論で「消費税に対する自分の意見」を述べる、といった構成が考えられます。

構成の応用

として、読者の興味を引くために、序論で具体的な事例やニュースを取り上げたり、結論で未来への展望を述べたりするのも効果的です。

説得力を高める! 情報収集のポイント

税の作文で、自分の主張を説得力のあるものにするためには、正確で信頼できる情報を収集することが不可欠です。

情報収集を怠ると、根拠のない意見や誤った情報に基づいて作文を書いてしまい、読者の信頼を失う可能性があります。

正しい情報に基づいた作文は、読者に深い印象を与え、共感を呼ぶことができます。

- 信頼できる情報源を選ぶ:政府機関のウェブサイト、専門家の著書、学術論文など、信頼性の高い情報源を選びましょう。

- 複数の情報源を比較する:一つの情報源だけでなく、複数の情報源を比較することで、情報の偏りを防ぎ、より客観的な視点を持つことができます。

- 最新情報を確認する:税制は頻繁に改正されるため、常に最新の情報を確認するようにしましょう。

情報収集を行う際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- キーワードを明確にする:テーマに関連するキーワードを明確にし、効率的に情報を収集しましょう。

- 情報の記録:収集した情報の出典元を記録しておきましょう。

- 批判的な視点を持つ:情報を鵜呑みにするのではなく、批判的な視点を持って、情報の信憑性を評価しましょう。

例えば、消費税に関する情報を収集する場合、財務省のウェブサイトや、税理士などの専門家の解説記事などを参考にすると良いでしょう。

情報収集の際の注意点

として、匿名掲示板や個人ブログなどの情報源は、情報の信憑性が低い可能性があるため、注意が必要です。

また、著作権に配慮し、引用する際には必ず出典元を明記しましょう。

書き出しのバリエーションを増やす! テンプレート活用術

税の作文の書き出しは、創造力を発揮できる部分であると同時に、なかなか筆が進まない部分でもあります。

そこで、様々なテンプレートを活用することで、書き出しのバリエーションを増やし、スムーズに書き始めることができます。

テンプレートは、あくまで出発点であり、自分自身の言葉で肉付けすることで、オリジナリティ溢れる書き出しを生み出すことができます。

このセクションでは、過去の受賞作品から学ぶ成功例の分析、キーワードを意識した効果的なフレーズ集、そして自分らしさを加えるための表現方法をご紹介します。

過去の受賞作品から学ぶ! 成功例の分析

税の作文で成功するためには、過去の受賞作品を分析し、その共通点や特徴を学ぶことが非常に有効です。

受賞作品には、読者の心を掴む書き出し、論理的な構成、説得力のある主張など、優れた点が数多く含まれています。

これらの成功例を参考にすることで、自分の作文を改善し、より高いレベルを目指すことができます。

- 書き出しのパターン分析:受賞作品の書き出しを分析し、どのようなパターンが多いのか、どのような工夫がされているのかを調べてみましょう。

- 構成の組み立て方:序論、本論、結論の構成がどのように組み立てられているのか、各論でどのような情報が提示されているのかを分析しましょう。

- 表現方法の工夫:どのような言葉遣いがされているのか、どのような比喩表現が用いられているのか、どのような事例が紹介されているのかを分析しましょう。

過去の受賞作品を分析する際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 単なる模倣に終わらない:受賞作品の良い点を参考にしつつも、自分のオリジナリティを出すことを意識しましょう。

- 批判的な視点を持つ:受賞作品にも、改善点や課題があるはずです。批判的な視点を持って分析することで、より深い学びを得ることができます。

- 自分のテーマとの関連性を考慮する:自分のテーマと関連性の高い受賞作品を重点的に分析することで、より実践的な知識を得ることができます。

例えば、過去の受賞作品に、「税金は社会の血液である」といった比喩表現が用いられている場合、自分も比喩表現を取り入れてみたり、読者の興味を引くようなデータや事例を提示してみたりするのも良いでしょう。

分析から実践へ

と繋げるためには、分析結果をノートにまとめ、自分の作文にどのように活かすかを具体的に考えることが重要です。

キーワードを意識する! 効果的なフレーズ集

税の作文の書き出しを考える際、テーマに関連するキーワードを意識的に使用することで、読者の関心を惹きつけ、テーマを明確に伝えることができます。

効果的なフレーズ集を活用することで、書き出しのバリエーションを増やし、より魅力的な作文にすることができます。

- 税の種類:「消費税」「所得税」「法人税」「相続税」「地方税」など、テーマに合った税の種類を明示的に記述しましょう。

- 社会問題:「少子高齢化」「格差社会」「環境問題」「地方創生」など、税金が関わる社会問題をキーワードとして盛り込みましょう。

- キーワード例:「納税」「税負担」「税収」「税制改革」「公平性」「透明性」「義務」「責任」「未来」「希望」など、税金に関する普遍的なキーワードを活用しましょう。

キーワードを効果的に使用するためには、以下の点に注意すると、より効果的です。

- キーワードを羅列しない:キーワードを無理やり詰め込むのではなく、自然な流れで文章に組み込むようにしましょう。

- キーワードの意味を理解する:キーワードの意味を正しく理解し、誤用しないように注意しましょう。

- キーワードを組み合わせる:複数のキーワードを組み合わせることで、より深いテーマを表現することができます。

例えば、「少子高齢化が進む日本において、消費税は社会保障を支える重要な財源となっています。」といったフレーズは、少子高齢化と消費税というキーワードを組み合わせることで、現代社会の課題と税金の関係性を明確に示しています。

効果的なフレーズの例

として、「税金は国民の生活を支える礎である」「税金は未来への投資である」「税金は社会の課題を解決するための力である」などがあります。

オリジナリティを加える! 自分らしい表現方法

税の作文は、単なる知識の披露の場ではなく、自分自身の考えや意見を表現する貴重な機会です。

テンプレートやフレーズ集を活用するだけでなく、自分らしい表現方法を取り入れることで、読者の心に深く響く、オリジナリティ溢れる作文にすることができます。

- 自分の言葉で語る:難しい言葉や専門用語ばかりを使うのではなく、自分の言葉で分かりやすく説明することを心がけましょう。

- 具体的なエピソードを盛り込む:自分の経験や、身の回りの出来事など、具体的なエピソードを盛り込むことで、読者に共感してもらいやすくなります。

- 独自の視点を加える:既成概念にとらわれず、自分ならではの視点や解釈を加えることで、読者に新しい発見を与えることができます。

自分らしい表現方法を見つけるためには、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 完璧主義にならない:最初から完璧な文章を書こうとせず、まずは自由に書き出してみましょう。

- 第三者の意見を聞く:家族や友人、先生などに作文を読んでもらい、率直な意見を聞いてみましょう。

- 何度も推敲する:一度書いた文章を何度も読み返し、改善点を見つけて修正しましょう。

例えば、消費税について作文を書く場合、レジで消費税を支払う際に感じたことや、消費税が家計に与える影響など、具体的なエピソードを盛り込むことで、読者に共感してもらいやすくなります。

表現方法の工夫

として、比喩表現や引用、ユーモアなどを取り入れるのも効果的です。

ただし、ユーモアを使う場合は、テーマとの関連性を意識し、不快感を与えないように注意が必要です。

具体的な書き出し例から学ぶ! 税の作文テーマ別アプローチ

税の作文のテーマは多岐にわたりますが、それぞれのテーマに合った書き出しのアプローチを理解することで、より効果的に読者の関心を惹きつけることができます。

消費税、所得税、地方税など、代表的なテーマを取り上げ、具体的な書き出しの例を提示することで、読者の理解を深め、作文のアイデアを刺激します。

このセクションでは、各テーマにおける書き出しのポイントと、具体的な例文を詳しく解説します。

テーマ別のアプローチを学ぶことで、自信を持って書き始め、オリジナリティ溢れる税の作文を作成することができるでしょう。

消費税をテーマにする場合の書き出し例

消費税は、私たちの日常生活に深く関わっている税金であり、税の作文のテーマとしても非常に人気があります。

消費税をテーマにする場合、身近な疑問や問題提起から入ることで、読者の共感を呼びやすく、興味を引くことができます。

このセクションでは、消費税をテーマにする場合の書き出しのポイントと、具体的な例文をいくつかご紹介します。

これらの例を参考に、自分ならではの視点や表現方法を加え、オリジナリティ溢れる書き出しを作成しましょう。

税の仕組みへの疑問から始める書き出し

消費税をテーマにする場合、多くの人が抱いているであろう税の仕組みに対する疑問から書き始めるのは、非常に効果的なアプローチです。

なぜなら、読者は「そうそう、私もそう思っていた!」と共感し、その疑問に対する答えを知りたいと思うからです。

疑問から入ることで、読者との距離を縮め、親近感を持ってもらうことができます。

- 疑問例1:「なぜ、同じ商品でもお店によって消費税の金額が違うのだろうか?」

- 疑問例2:「消費税は、一体どこへ行くのだろうか?」

- 疑問例3:「消費税は、本当に私たちの生活を豊かにしているのだろうか?」

疑問から書き始める際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 疑問を具体的にする:抽象的な疑問ではなく、具体的な疑問を提示することで、読者の興味を引きやすくなります。

- 疑問を掘り下げる:単に疑問を提示するだけでなく、その疑問がなぜ生まれるのか、その背景を説明することで、読者の理解を深めることができます。

- 疑問に対する自分の考えを提示する:作文全体を通して、その疑問に対する自分なりの答えを提示することを意識しましょう。

例えば、「毎日レジで支払う消費税。その金額は、一体どのように計算されているのだろうか? そして、その税金は、私たちの生活にどのように還元されているのだろうか?」といった書き出しであれば、多くの読者は共感し、その疑問に対する答えを知りたいと思うでしょう。

疑問を提示する際の注意点

として、疑問が税の作文のテーマと関連していることを明確に示す必要があります。

軽減税率に関する問題提起の書き出し

消費税の軽減税率は、その必要性や効果について、様々な意見があるテーマです。

軽減税率に関する問題提起から書き始めることで、読者の関心を引きつけ、議論を深めることができます。

特に、軽減税率が家計に与える影響や、制度の複雑さなどを指摘することで、読者の共感を呼びやすいでしょう。

- 問題提起例1:「軽減税率の対象品目は、本当に必要なものだけなのか?」

- 問題提起例2:「軽減税率は、低所得者層の負担を本当に軽減しているのだろうか?」

- 問題提起例3:「軽減税率は、制度が複雑すぎて、消費者を混乱させているのではないか?」

軽減税率に関する問題提起をする際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 問題点を明確にする:どのような問題があるのか、具体的に説明しましょう。

- 問題の背景を説明する:なぜ、その問題が起こっているのか、その原因を掘り下げて説明しましょう。

- データや事例を用いる:客観的なデータや事例を用いて、自分の主張を裏付けましょう。

例えば、「食品に軽減税率が適用されているが、その恩恵を受けているのは本当に低所得者層なのだろうか? 高級食材にも軽減税率が適用されている現状を考えると、制度の妥当性に疑問を感じる。」といった書き出しであれば、軽減税率の公平性に対する疑問を提起し、読者の関心を引くことができます。

問題提起から解決策の提示へ

と繋げるためには、単に問題を指摘するだけでなく、自分なりの解決策や提案を示すことが重要です。

消費税が社会に与える影響を述べる書き出し

消費税は、国の財源を支える重要な税金であると同時に、私たちの生活や経済にも大きな影響を与えています。

消費税が社会に与える影響を述べることから書き始めることで、読者に税金への関心を高め、作文のテーマをより深く理解してもらうことができます。

- 影響例1:「消費税は、高齢化社会における社会保障費を支える柱となっている。」

- 影響例2:「消費税は、企業の価格設定や消費者の購買意欲に影響を与えている。」

- 影響例3:「消費税は、地方の財源を確保し、地域活性化に貢献している。」

消費税が社会に与える影響を述べる際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的なデータや事例を用いる:客観的なデータや事例を用いて、消費税が社会に与える影響を具体的に示しましょう。

- ポジティブな影響とネガティブな影響をバランスよく記述する:消費税の良い点と悪い点を両方提示することで、より客観的な視点を持つことができます。

- 自分の意見を述べる:消費税が社会に与える影響について、自分なりの考えや意見を述べましょう。

例えば、「消費税は、高齢化が進む日本において、社会保障費を支える重要な財源となっている一方で、低所得者層の負担を重くしているという側面もあります。私たちは、消費税のあり方をどのように考えていくべきなのでしょうか?」といった書き出しであれば、消費税の社会的な役割と課題を提示し、読者に問題提起をすることができます。

影響を述べる際の注意点

として、感情的な表現は避け、客観的な視点を持つように心がけましょう。

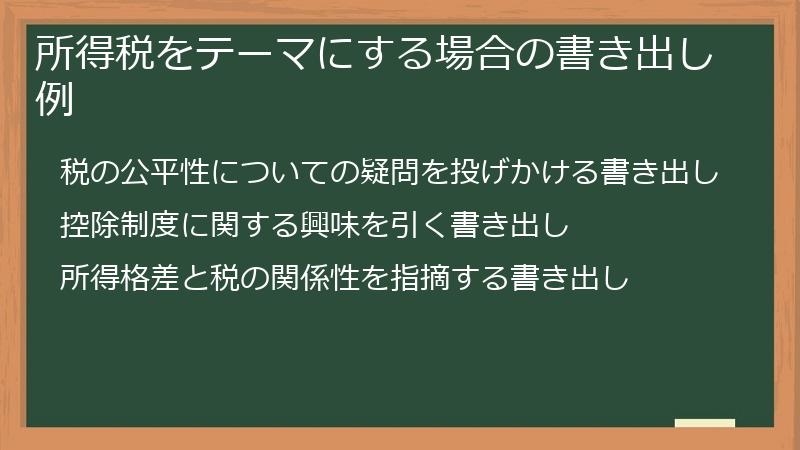

所得税をテーマにする場合の書き出し例

所得税は、個人の所得に応じて課税される税金であり、税の公平性を考える上で重要なテーマです。

所得税をテーマにする場合、税の公平性に対する疑問や、所得格差の問題から入ることで、読者の関心を惹きつけやすくなります。

このセクションでは、所得税をテーマにする場合の書き出しのポイントと、具体的な例文をいくつかご紹介します。

これらの例を参考に、自分ならではの視点や表現方法を加え、オリジナリティ溢れる書き出しを作成しましょう。

税の公平性についての疑問を投げかける書き出し

所得税は、所得が多い人ほど多くの税金を納めるという公平性の理念に基づいています。

しかし、現実には、税制の抜け穴や、高所得者の節税対策などにより、必ずしも公平に機能しているとは言えません。

税の公平性に対する疑問を投げかけることで、読者の関心を引きつけ、所得税のあり方について深く考えるきっかけを与えることができます。

- 疑問例1:「所得が多い人ほど税金を多く納めるはずなのに、なぜ富裕層は節税できるのだろうか?」

- 疑問例2:「所得税は、本当に公平な税金なのだろうか?」

- 疑問例3:「所得税は、どのようにして公平性を実現すべきなのだろうか?」

税の公平性についての疑問を投げかける際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的な事例を提示する:税制の抜け穴や、高所得者の節税対策など、公平性を損なう具体的な事例を提示しましょう。

- データを用いて説明する:所得格差の現状や、税負担率の偏りなど、データを用いて客観的に説明しましょう。

- 感情的な表現は避ける:公平性に対する怒りや不満を露わにするのではなく、冷静かつ論理的に疑問を投げかけましょう。

例えば、「高額所得者ほど税金を多く納める累進課税制度があるにも関わらず、富裕層ほど税金を回避する手段を持っているのはなぜだろうか。本当に所得税は公平な制度と言えるのだろうか?」といった書き出しであれば、読者に税の公平性について疑問を抱かせ、深く考えるきっかけを与えることができます。

疑問を提示する際のポイント

として、読者自身も税の公平性について考えたことがある、もしくは関心があるであろう事柄を取り上げることが重要です。

控除制度に関する興味を引く書き出し

所得税には、様々な控除制度があり、これらを活用することで、税負担を軽減することができます。

しかし、控除制度は複雑で分かりにくく、十分に活用できていない人も少なくありません。

控除制度に関する興味を引く書き出しは、読者に「自分も控除を受けられるかもしれない」と思わせ、作文の内容に興味を持ってもらう効果があります。

- 興味を引く例1:「あなたは、所得税の控除制度をどれだけ知っていますか? 実は、〇〇円も税金が戻ってくるかもしれません。」

- 興味を引く例2:「知っているか知らないかで大違い! 所得税の控除制度を賢く活用して、税金を節約しましょう。」

- 興味を引く例3:「確定申告は面倒だと思っていませんか? しかし、控除制度を活用すれば、税金が還付されるチャンスです。」

控除制度に関する興味を引く書き出しをする際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的な金額を提示する:控除によってどれくらいの税金が戻ってくる可能性があるのか、具体的な金額を提示することで、読者の関心を高めることができます。

- 意外性のある情報を提示する:多くの人が知らないような、意外な控除制度を紹介することで、読者に驚きと興味を与えることができます。

- 読者にとって身近な事例を用いる:読者自身が控除を受けられる可能性のある、身近な事例を用いることで、共感を呼びやすくなります。

例えば、「確定申告は面倒だと思っていませんか? しかし、医療費控除やふるさと納税を活用すれば、〇〇円も税金が戻ってくる可能性があります。あなたは、損をしていませんか?」といった書き出しであれば、読者に控除制度への関心を持ってもらい、自分の税金について見直すきっかけを与えることができます。

興味を引くだけで終わらせない

ように、控除制度の内容や手続き方法についても分かりやすく説明することが重要です。

所得格差と税の関係性を指摘する書き出し

現代社会において、所得格差は深刻な問題となっており、所得税はその是正に重要な役割を果たすことが期待されています。

しかし、所得格差は依然として拡大傾向にあり、所得税の機能に対する疑問の声も上がっています。

所得格差と税の関係性を指摘する書き出しは、読者に問題意識を喚起し、所得税のあり方について深く考えるきっかけを与えることができます。

- 指摘例1:「広がる所得格差、その原因は税制にあるのか? 所得税は、格差是正に十分な役割を果たしているのだろうか?」

- 指摘例2:「富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなる。この格差社会を、所得税はどのように変えることができるのだろうか?」

- 指摘例3:「所得格差は、社会の不安定化を招く。所得税は、その解決に貢献できるのだろうか?」

所得格差と税の関係性を指摘する書き出しをする際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的なデータを用いて説明する:所得格差の現状や、税負担率の偏りなど、具体的なデータを用いて客観的に説明しましょう。

- 問題の背景を説明する:なぜ、所得格差が拡大しているのか、その原因を掘り下げて説明しましょう。

- 所得税の役割を明確にする:所得税が所得格差の是正にどのように貢献できるのか、具体的に示しましょう。

例えば、「所得上位1%の富裕層が、国の富の〇〇%を所有しているというデータがあります。所得税は、この格差を是正するために、どのような役割を果たすべきなのでしょうか?」といった書き出しであれば、所得格差の深刻さを伝え、読者に問題意識を喚起することができます。

問題提起から解決策の提案へ

と繋げるためには、所得税制の改革や、社会保障制度の充実など、具体的な解決策を提案することが重要です。

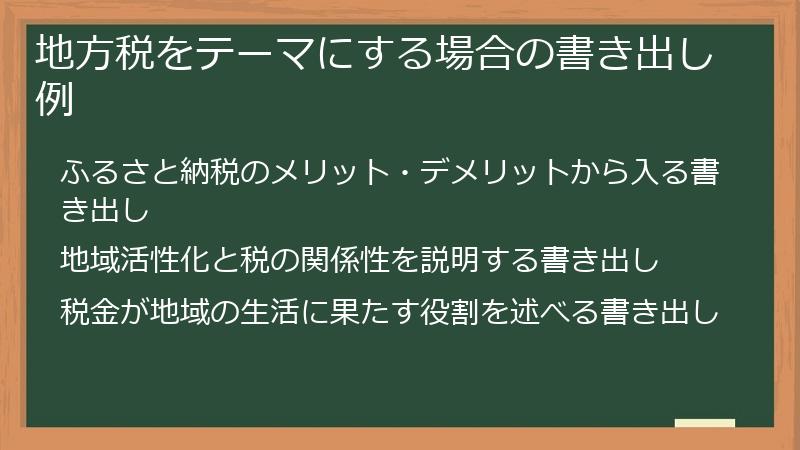

地方税をテーマにする場合の書き出し例

地方税は、都道府県や市区町村が、地域の行政サービスを提供するための貴重な財源です。

地方税をテーマにする場合、地域活性化や地方財政の問題から入ることで、読者の関心を惹きつけやすくなります。

このセクションでは、地方税をテーマにする場合の書き出しのポイントと、具体的な例文をいくつかご紹介します。

これらの例を参考に、自分ならではの視点や表現方法を加え、オリジナリティ溢れる書き出しを作成しましょう。

ふるさと納税のメリット・デメリットから入る書き出し

ふるさと納税は、地方税の一種であり、自分の応援したい自治体に寄付をすることで、税金が控除される制度です。

ふるさと納税は、地域活性化に貢献する一方で、都市部から地方への税収移転や、返礼品競争の激化など、様々な課題も抱えています。

ふるさと納税のメリット・デメリットから書き始めることで、読者の関心を引きつけ、地方税のあり方について深く考えるきっかけを与えることができます。

- メリット・デメリット例1:「ふるさと納税は、本当に地域活性化に繋がっているのだろうか? メリットとデメリットを比較検証する。」

- メリット・デメリット例2:「お得な返礼品に目がくらむ? ふるさと納税の知られざる落とし穴とは?」

- メリット・デメリット例3:「ふるさと納税は、都市部から地方への税収移転を加速させている? その影響を考察する。」

ふるさと納税のメリット・デメリットから書き始める際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的な事例を提示する:ふるさと納税によって地域が活性化した事例や、逆に税収が減少した事例など、具体的な事例を提示しましょう。

- データを用いて説明する:寄付額の推移や、返礼品の割合など、データを用いて客観的に説明しましょう。

- 自分の意見を述べる:ふるさと納税のメリット・デメリットについて、自分なりの考えや意見を述べましょう。

例えば、「豪華な返礼品に惹かれてふるさと納税をしたことはありませんか? しかし、その裏で都市部の税収が減少し、行政サービスが低下しているという現実もあります。ふるさと納税は、本当に地方創生に貢献しているのでしょうか?」といった書き出しであれば、ふるさと納税の課題を提示し、読者に問題意識を喚起することができます。

メリット・デメリットを提示する際の注意点

として、一方的な意見に偏らず、両方の側面を客観的に説明することが重要です。

地域活性化と税の関係性を説明する書き出し

地方税は、地域の活性化を支えるための重要な財源であり、地域独自の文化や産業を育む上で欠かせない存在です。

地域活性化と税の関係性を説明する書き出しは、読者に地方税の重要性を理解してもらい、地域社会への関心を高める効果があります。

- 地域活性化例1:「地方税は、地域の祭りやイベントを支え、地域コミュニティを活性化させている。」

- 地域活性化例2:「地方税は、地域の特産品を開発・PRするための資金となり、観光客誘致に貢献している。」

- 地域活性化例3:「地方税は、地域の医療や福祉サービスを充実させ、住民の生活を支えている。」

地域活性化と税の関係性を説明する際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 具体的な事例を提示する:地方税がどのように地域活性化に貢献しているのか、具体的な事例を提示しましょう。

- 地域独自の魅力を伝える:地方税によって支えられている、地域独自の文化や産業の魅力を伝えましょう。

- 課題も指摘する:地方税収入の減少や、地域間の格差など、地域が抱える課題も指摘しましょう。

例えば、「私の住む〇〇市では、地方税を活用して、地域特産の〇〇をPRし、観光客誘致に成功しました。税金は、地域を元気にする力を持っていると実感しました。」といった書き出しであれば、読者に地方税の重要性を理解してもらい、地域社会への関心を高めることができます。

地域活性化の成功例だけでなく

、地方税収入の減少や、地域間の格差など、地域が抱える課題についても言及することで、よりバランスの取れた作文にすることができます。

税金が地域の生活に果たす役割を述べる書き出し

地方税は、地域の道路や公園、学校、病院など、私たちの生活に密着した様々な公共サービスを支えています。

税金が地域の生活に果たす役割を述べる書き出しは、読者に税金が自分たちの生活と密接に関わっていることを実感してもらい、税金への理解を深める効果があります。

- 役割例1:「税金は、毎日の通学路を安全に保ち、子どもたちの未来を育んでいる。」

- 役割例2:「税金は、地域の医療体制を充実させ、安心して暮らせる社会を支えている。」

- 役割例3:「税金は、地域の文化施設を維持し、豊かな心を育んでいる。」

税金が地域の生活に果たす役割を述べる際には、以下の点に注意すると、より効果的です。

- 身近な事例を提示する:読者自身が利用している公共サービスや、目にしている地域の風景など、身近な事例を提示しましょう。

- 具体的な金額を提示する:その公共サービスに、どれくらいの税金が使われているのか、具体的な金額を提示することで、読者の理解を深めることができます。

- 課題も指摘する:公共サービスの現状や、将来の課題など、地域が抱える問題についても触れましょう。

例えば、「私たちが毎日利用している〇〇公園は、地方税によって維持されています。税金は、私たちの生活を豊かにするために、様々な形で使われているのです。」といった書き出しであれば、読者に税金が自分たちの生活と密接に関わっていることを実感してもらい、税金への理解を深めることができます。

税金が地域の生活を支えるだけでなく

、少子高齢化や人口減少など、地域が抱える課題についても言及することで、読者に税金への関心をさらに高めることができます。

コメント