短時間で心を掴む!読書感想文が書きやすい短編小説&書き方のコツ

読書感想文、短い本なら何とかなるかも…そう思っていませんか?

課題に出された時、あるいは自分の成長のために読書感想文に挑戦しようとした時、本の厚さに圧倒されて諦めてしまった経験がある方もいるかもしれません。

でも、大丈夫です。

短い本だからこそ、読書感想文は書きやすくなるんです。

この記事では、短い本を選ぶメリットから、読書感想文をスムーズに書き上げるための準備、そして魅力的な文章にするためのコツまで、余すことなく解説します。

この記事を読めば、あなたもきっと、短時間で心を掴む読書体験をし、自信を持って読書感想文を書き上げることができるでしょう。

さあ、一緒に読書感想文のハードルを下げて、新たな読書の楽しみ方を見つけていきましょう!

短い本で読書感想文を書くメリットと選び方

読書感想文を短時間で完成させるためには、まず本選びが重要です。

この章では、短い本を選ぶことで得られる様々なメリットを解説します。

読書感想文への心理的なハードルを下げ、短い時間で内容を深く理解し、多角的な視点を得る可能性について掘り下げていきます。

また、読書感想文に最適な短い本の種類として、感動的な短編小説集、教養を深めるエッセイ集、考えさせられる童話や寓話などを紹介します。

さらに、実際に短い本を選ぶ際に役立つ3つのポイント、テーマへの共感度、文章の読みやすさ、そして感想文の書きやすさを意識することについて詳しく解説します。

短い本だからこそ得られる効果

短い本で読書感想文に取り組むことには、多くのメリットがあります。

まず、本のボリュームが少ないため、読書感想文に取りかかる際の心理的なハードルを下げることができます。

分厚い本を前にして「読み切れるだろうか…」と不安になることもありません。

また、短時間で集中して読書に取り組むことができるため、内容をより深く理解することができます。

登場人物の心情やテーマをじっくりと味わい、自分自身の考えを深める時間を持つことができるでしょう。

さらに、短い本を読むことで、様々なジャンルの本に触れる機会が増え、多角的な視点を獲得することができます。

読書感想文を書くことで、読んだ内容を整理し、自分の言葉で表現する力が身につきます。

読書感想文のハードルを下げる手軽さ

短い本は、読書感想文を書く際の最初の大きな障壁、つまり「量」に対する不安を解消してくれます。

分厚い本を読み終えるには時間も労力も必要ですが、短い本なら気軽に手に取ることができ、短時間で読み終えることができます。

読書感想文の課題が出された時、あるいは自主的に読書感想文に挑戦しようとした時、まず「どの本を選ぼうか」と悩む方が多いのではないでしょうか。

そこで分厚い本を選んでしまうと、「本当に読み切れるだろうか…」「読んでも内容を理解できるだろうか…」といった不安がよぎり、なかなか取りかかることができません。

しかし、短い本であれば、そうした心配は無用です。

例えば、通勤時間や休憩時間、寝る前のちょっとした時間など、スキマ時間を有効活用して読書を進めることができます。

また、短い本は内容が凝縮されているため、ダラダラと読み進めることなく、集中して読書に取り組むことができます。

読書感想文を書く上で、最初の一歩を踏み出すことが最も重要です。

短い本を選ぶことで、この最初の一歩を軽やかに踏み出すことができ、読書感想文の完成へとスムーズに進むことができるでしょう。

読書感想文に対する苦手意識を克服し、読書の楽しさを再発見するきっかけにもなるかもしれません。

短時間集中による深い理解

短い本は、そのボリュームの少なさから、読書に集中しやすいという利点があります。

長編小説のように登場人物が多かったり、複雑な設定が絡み合っていたりする場合、読んでいるうちに内容が頭の中で整理できなくなることがあります。

しかし、短い本であれば、限られた時間の中で集中して読むことができるため、内容を深く理解し、記憶に定着させやすくなります。

特に読書感想文を書く際には、本のテーマやメッセージを正確に把握することが重要です。

短い本であれば、何度も読み返すことが容易であり、読み返すたびに新たな発見があるかもしれません。

例えば、登場人物の些細な言動や、風景描写の中に隠された意味に気づくことができるでしょう。

また、短い時間で読書を終えることができるため、読書後にすぐに感想文の執筆に取りかかることができます。

時間の経過とともに記憶が薄れてしまうという心配もなく、鮮明な記憶を基に、感動や気づきを文章にすることができます。

読書感想文を書く際には、単に内容を要約するだけでなく、自分自身の考えや意見を盛り込むことが大切です。

短い本を集中して読むことで、テーマについて深く考察し、オリジナリティ溢れる読書感想文を作成することができるでしょう。

例えば、以下のような点を意識してみましょう。

- なぜ、この物語は私に響いたのだろうか?

- 登場人物の行動から、何を学ぶことができるだろうか?

- この本を通して、自分自身の考え方はどのように変わっただろうか?

短い本を活用して、読書体験をより深く、豊かなものにしてください。

多角的な視点獲得の可能性

短い本は、気軽に様々なジャンルに挑戦できるため、読書体験の幅を広げ、多角的な視点を養うのに最適です。

長編小説に時間を費やすのも良いですが、短編小説やエッセイ、詩集など、異なる形式の作品に触れることで、新たな価値観や考え方を発見することができます。

例えば、普段は小説ばかり読んでいる人が、短いエッセイ集を読んでみると、著者の人生経験や価値観に触れ、新たな発見があるかもしれません。

また、詩集を読んで、言葉の美しさや表現の奥深さに感動することもあるでしょう。

短い本は、様々なテーマやジャンルを気軽に体験できるため、自分の興味関心の幅を広げるのに役立ちます。

読書感想文を書く際には、本のテーマを深く掘り下げるだけでなく、自分自身の経験や知識と関連付けて考察することが大切です。

様々なジャンルの本を読むことで、知識や教養が深まり、読書感想文の内容もより豊かになります。

例えば、歴史小説を読んだ後に、関連する歴史書を読んでみるのも良いでしょう。

また、哲学書を読んだ後に、自分の人生観について深く考えてみるのも良いでしょう。

短い本を読むことで、多角的な視点を獲得し、読書感想文の内容をより深く、魅力的なものにすることができます。

読書を通して、自分自身の世界を広げ、新たな発見や感動を体験してください。

具体的には、以下のような方法で多角的な視点を獲得することができます。

- 異なるジャンルの本を積極的に読む

- 読んだ内容について、様々な角度から考えてみる

- 自分の経験や知識と関連付けて考察する

- 他の人の意見や感想を参考にしてみる

読書感想文に最適な短い本の種類

「短い本」と一口に言っても、様々な種類があります。

読書感想文を書きやすい本を選ぶことは、スムーズな執筆への第一歩です。

ここでは、読書感想文の題材として特におすすめの短い本の種類を3つご紹介します。

それは、人の心を揺さぶる感動的な短編小説集、知的好奇心を刺激する教養エッセイ集、そして、深いメッセージが込められた童話や寓話です。

それぞれのジャンルの特徴と、読書感想文にどのように活かせるのかを具体的に解説します。

これらの情報を通して、あなたにとって最適な一冊を見つけ、読書感想文の作成をより楽しく、実りあるものにしてください。

感動的な短編小説集

短編小説集は、様々な作家の作品を手軽に楽しめるため、読書感想文の題材として非常に優れています。

一冊の中に複数の物語が収録されているため、飽きることなく読み進めることができ、自分にとって特に印象に残った作品を選んで感想文を書くことができます。

感動的な短編小説は、読者の心を揺さぶり、深い感動や共感を呼び起こします。

登場人物の心情や葛藤、人間関係などを通して、人生の喜びや悲しみ、希望や絶望などを感じることができます。

読書感想文を書く際には、物語の中で特に印象に残った場面やセリフ、登場人物の心情などを具体的に記述し、なぜ自分が感動したのか、どのように心を揺さぶられたのかを詳しく説明することが重要です。

例えば、ある短編小説の主人公が困難に立ち向かう姿に感動した場合、その主人公のどのような行動や言葉に感銘を受けたのか、自分自身の経験と照らし合わせてどのように感じたのかを具体的に書くことで、読者に共感を与え、深い感動を伝えることができます。

また、物語のテーマについて考察し、自分自身の価値観や人生観と照らし合わせてどのように考えたのかを述べることで、読者に新たな気づきを与えることもできます。

短編小説集は、読書感想文の書きやすさだけでなく、読者の心を豊かにし、人生を深く見つめ直すきっかけを与えてくれます。

読書を通して得た感動や気づきを文章にすることで、自分自身の成長を実感し、新たな読書の楽しみ方を発見することができるでしょう。

短編小説集を選ぶ際のポイント

- 自分の興味のあるテーマやジャンルの作品を選ぶ

- 様々な作家の作品が収録されているものを選ぶ

- 解説や批評などが充実しているものを選ぶ

教養を深めるエッセイ集

エッセイ集は、著者の経験や知識、思考が凝縮された作品であり、読者の知的好奇心を刺激し、教養を深めるのに最適です。

様々なテーマについて書かれたエッセイを読むことで、新たな知識や視点を得ることができ、読書感想文の内容をより豊かにすることができます。

エッセイ集は、小説と比べて著者の個人的な意見や考えが色濃く反映されているため、読者は著者との対話を通して、自分自身の考えを深めることができます。

読書感想文を書く際には、エッセイの中で特に興味深かったテーマや、自分自身の考えと異なる意見などを取り上げ、なぜそう感じたのか、どのように考えたのかを詳しく説明することが重要です。

例えば、あるエッセイの中で著者が環境問題について論じている場合、自分自身が環境問題についてどのように考えているのか、どのような行動をとっているのかを具体的に書くことで、読者に共感を与え、議論を深めることができます。

また、エッセイの内容を批判的に考察し、自分自身の意見や考えを述べることで、読者に新たな視点を提供することもできます。

エッセイ集は、読書感想文の書きやすさだけでなく、読者の知的好奇心を刺激し、教養を深めるのに役立ちます。

読書を通して得た知識や視点を文章にすることで、自分自身の思考力を高め、より深く、多角的に物事を考えることができるようになるでしょう。

エッセイ集を選ぶ際のポイント

- 自分の興味のあるテーマや分野のエッセイを選ぶ

- 様々な視点や意見が書かれているものを選ぶ

- 著者の知識や経験が豊富なものを選ぶ

考えさせられる童話・寓話

童話や寓話は、子供向けの物語として知られていますが、実は大人にとっても深いメッセージや教訓を含んでいることが多いです。

短い物語の中に込められたテーマは、人間の本質や社会の問題など、普遍的なものも多く、読書感想文を通して深く考察する価値があります。

童話や寓話は、物語の構造がシンプルでわかりやすいため、読書感想文を書くのが比較的容易です。

しかし、物語の表面的な内容だけでなく、その裏に隠された意味やメッセージを読み解くことが重要です。

例えば、ある童話の中で動物たちが協力して困難を乗り越える物語があった場合、その物語が伝えたいメッセージは「協力することの大切さ」だけでなく、社会における役割分担やリーダーシップなど、様々な解釈が可能です。

読書感想文を書く際には、物語のテーマを深く掘り下げ、自分自身の経験や知識と関連付けて考察することが大切です。

物語を通して得た気づきや学びを、自分自身の言葉で表現することで、読者に共感を与え、深い感動を伝えることができます。

また、物語のテーマを現代社会の問題と結びつけて考察することで、読者に新たな視点を提供することもできます。

童話や寓話は、読書感想文の書きやすさだけでなく、読者の心を豊かにし、人生を深く見つめ直すきっかけを与えてくれます。

読書を通して得た感動や気づきを文章にすることで、自分自身の成長を実感し、新たな読書の楽しみ方を発見することができるでしょう。

童話・寓話を選ぶ際のポイント

- 昔から読み継がれている定番の作品を選ぶ

- 絵や挿絵が美しいものを選ぶ

- 解説や考察が充実しているものを選ぶ

短い本を選ぶ際の3つのポイント

読書感想文のために短い本を選ぶ際、ただ短いというだけでなく、内容が理解しやすく、感想文が書きやすい本を選ぶことが重要です。

闇雲に選んでしまうと、内容が難解すぎたり、自分の興味と合わなかったりして、読書感想文の作成が困難になる可能性があります。

ここでは、読書感想文に最適な短い本を選ぶための3つの重要なポイントを紹介します。

それは、本のテーマへの共感度、文章の読みやすさ、そして読書感想文の書きやすさを意識することです。

これらのポイントを押さえることで、あなたにとって最高の1冊を見つけ、読書感想文の作成をよりスムーズに進めることができるでしょう。

テーマへの共感度

読書感想文を書く上で、最も重要な要素の一つが、本のテーマに対する共感度です。

共感できるテーマの本を選ぶことで、内容を深く理解し、自分自身の経験や感情と結びつけて考察することができます。

その結果、オリジナリティ溢れる、心のこもった読書感想文を書くことができるでしょう。

テーマへの共感度が高い本を選ぶためには、まず自分自身がどのようなことに興味があり、どのような価値観を持っているのかを理解する必要があります。

例えば、環境問題に関心があるなら、環境問題に関するエッセイや小説を選ぶと良いでしょう。

また、人間関係について悩んでいるなら、人間関係をテーマにした短編小説集を選ぶと良いかもしれません。

本のテーマを選ぶ際には、書店で実際に手に取って、目次やあらすじを読んでみることをお勧めします。

また、インターネットで書評やレビューを調べて、他の人がどのように感じたのかを参考にすることも有効です。

ただし、レビューを読みすぎると、先入観を持ってしまう可能性があるため、あくまで参考程度に留めておくことが大切です。

テーマへの共感度が高い本を選ぶことができれば、読書感想文の作成は格段に楽になります。

なぜなら、共感できるテーマであれば、自然と内容が頭に入ってきますし、自分自身の言葉で感想や意見を述べやすくなるからです。

読書感想文は、単なる本の要約ではなく、自分自身の考えや感情を表現する場です。

テーマへの共感度が高い本を選び、自分自身の内なる声に耳を傾けながら、読書感想文を書いてみましょう。

共感度を高めるためのヒント

- 自分の興味関心のある分野をリストアップする

- 最近悩んでいることや考えていることを書き出す

- 過去に感動した本や映画を思い出す

文章の読みやすさ

読書感想文のために短い本を選ぶ際、内容だけでなく、文章の読みやすさも非常に重要な要素です。

難解な文章や専門用語ばかりが使われている本を選ぶと、内容を理解するのに時間がかかり、読書感想文の作成が困難になる可能性があります。

特に読書に慣れていない人や、読書感想文の書き方に自信がない人は、できるだけ文章が平易で読みやすい本を選ぶことをお勧めします。

文章の読みやすさは、人によって感じ方が異なりますが、一般的には、以下のような点が判断基準となります。

- 文章が短く、簡潔であること

- 難しい言葉や専門用語が少ないこと

- 比喩表現や修辞法が多すぎないこと

- 句読点が適切に使われていること

- 漢字とひらがなのバランスが良いこと

書店で実際に手に取って、数ページ読んでみるのが最も確実な方法です。

また、インターネットで本の試し読みができる場合もあるので、積極的に活用してみましょう。

文章の読みやすさを確認する際には、自分自身の読書スピードや理解力に合わせて判断することが大切です。

文章が読みやすい本を選ぶことで、内容をスムーズに理解し、読書感想文の作成に集中することができます。

また、読書自体が楽しくなり、読書習慣を身につけるきっかけにもなるかもしれません。

読書感想文を書くことは、自分自身の読解力や表現力を高める良い機会です。

文章の読みやすい本を選び、積極的に読書感想文に挑戦してみましょう。

感想文の書きやすさを意識

読書感想文のために短い本を選ぶ際、内容や文章の読みやすさだけでなく、読書感想文の書きやすさも考慮することが重要です。

読書感想文を書きやすい本とは、具体的には、以下のような特徴を持つ本を指します。

- テーマが明確である

- 登場人物の心情がわかりやすい

- 印象的な場面やセリフが多い

- 自分自身の経験や考えと結びつけやすい

- 解説や参考文献が充実している

読書感想文を書く際には、本の要約だけでなく、自分自身の感想や意見を述べることが求められます。

そのため、自分自身の経験や考えと結びつけやすいテーマの本を選ぶことで、読書感想文の内容をより深く、豊かなものにすることができます。

また、解説や参考文献が充実している本は、読書感想文を書く際の参考になる情報が多く、より深く内容を理解することができます。

特に専門的な知識が必要なテーマの本を選ぶ場合には、解説や参考文献が充実しているものを選ぶことをお勧めします。

読書感想文の書きやすさを意識して本を選ぶことで、読書感想文の作成がスムーズに進み、より質の高い読書感想文を書くことができます。

読書感想文は、単なる宿題や課題ではなく、自分自身の成長を促す良い機会です。

読書感想文の書きやすさを意識して本を選び、積極的に読書感想文に挑戦してみましょう。

読書を通して得た知識や感動を文章にすることで、自分自身の表現力を高め、より深く、多角的に物事を考えることができるようになるでしょう。

読書感想文をスムーズに書き進めるための準備と構成

短い本を選んだら、次は実際に読書感想文を書き始めるための準備です。

準備をしっかり行うことで、スムーズに書き進めることができ、より質の高い読書感想文を作成できます。

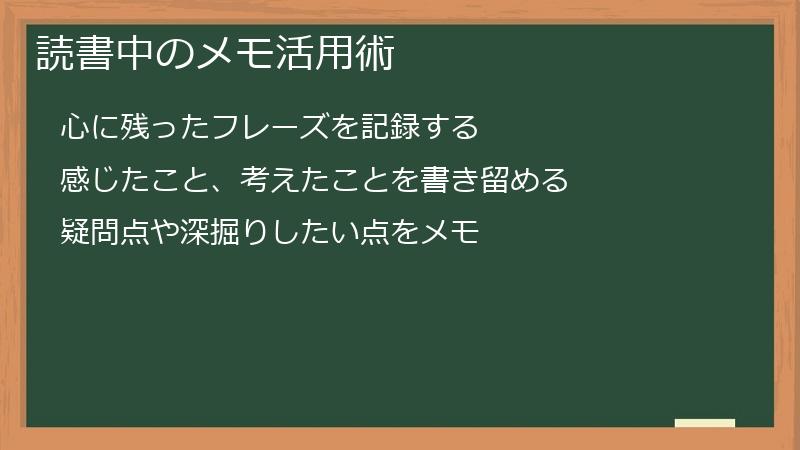

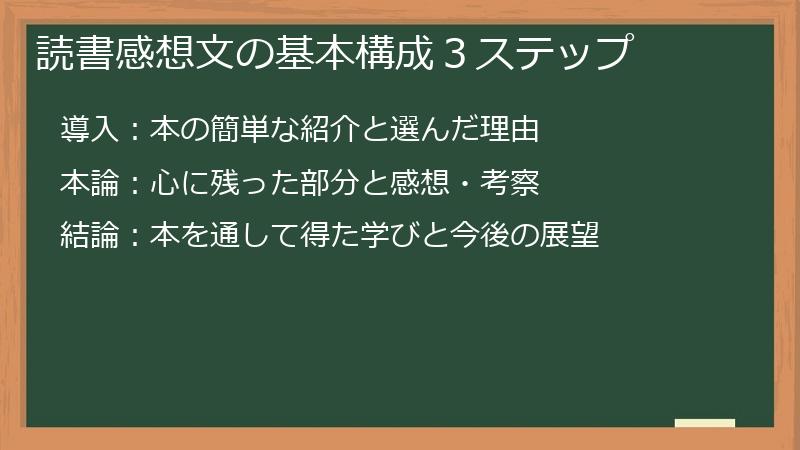

この章では、読書前にできる準備、読書中のメモ活用術、そして読書感想文の基本的な構成について解説します。

読書前の準備では、著者の背景を調べたり、読書目的を明確にしたりすることで、読書体験をより深める方法を紹介します。

読書中のメモ活用術では、心に残ったフレーズや感じたことを記録し、読書感想文の材料とする方法を解説します。

読書感想文の基本構成では、導入、本論、結論という3つのステップに沿って、どのように文章を構成すれば良いかを具体的に説明します。

読書前の準備で差をつける!

読書感想文を書き始める前に、少し準備をするだけで、読書体験がより豊かなものになり、読書感想文の質も向上します。

準備というと難しく感じるかもしれませんが、簡単なことから始めることができます。

このパートでは、読書前にできる3つの効果的な準備を紹介します。

それは、著者の背景を軽く調べてみること、読書目的を明確にすること、そしてキーワードをメモする準備をすることです。

これらの準備をすることで、本の内容をより深く理解し、自分自身の考えを深めることができます。

著者の背景を軽く調べてみる

読書を始める前に、著者の略歴や、その本が書かれた背景を少し調べてみることは、読書体験をより深く、豊かなものにするための効果的な方法です。

著者がどのような人生を歩んできたのか、どのような時代に生きていたのかを知ることで、本のテーマや登場人物の心情をより深く理解することができます。

例えば、ある小説の著者が戦争体験者であれば、その小説には戦争の悲惨さや平和への願いが込められているかもしれません。

また、あるエッセイの著者が社会問題に取り組んでいる活動家であれば、そのエッセイには社会に対する批判や問題提起が含まれているかもしれません。

著者の背景を知ることで、本の内容をより多角的に捉え、自分自身の考えを深めることができます。

著者の背景を調べる方法は、インターネット検索や、本の帯や解説を読むなど、手軽なものから始めることができます。

また、図書館で著者の伝記やインタビュー記事などを調べてみるのも良いでしょう。

ただし、著者の背景を知りすぎると、先入観を持ってしまう可能性があるため、あくまで参考程度に留めておくことが大切です。

読書感想文を書く際には、著者の背景を踏まえて、本のテーマや登場人物の心情について考察することで、より深い分析をすることができます。

例えば、著者の過去の作品との関連性や、著者が影響を受けた人物や思想などを調べてみるのも良いでしょう。

著者の背景を理解することは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、より深い考察へと導くための重要なステップとなります。

著者について調べる際のポイント

- 著者の略歴や代表作を確認する

- 著者がどのような時代に生きていたのかを調べる

- 著者がどのような思想や価値観を持っているのかを考察する

読書目的を明確にする

読書を始める前に、なぜその本を読むのか、どのようなことを得たいのかといった読書目的を明確にしておくことは、読書体験をより効果的に、そして読書感想文の作成をスムーズにする上で非常に重要です。

目的意識を持つことで、漫然と読むのではなく、意識的に情報を収集し、深く考察することができます。

例えば、読書感想文の宿題が出された場合、「先生に褒められる読書感想文を書く」という目的だけでは、表面的な理解に留まってしまう可能性があります。

しかし、「この本を通して、自分自身の考えを深め、成長したい」という目的を持っていれば、より積極的に読書に取り組み、深い洞察を得ることができるでしょう。

読書目的を明確にするためには、以下のような質問を自分自身に問いかけてみることが有効です。

- なぜ、この本を選んだのか?

- この本を通して、どのようなことを学びたいのか?

- この本の内容を、自分自身の経験や知識とどのように結びつけたいのか?

- この本を読み終えた後、自分自身がどのように変化したいのか?

これらの質問に対する答えを明確にすることで、読書を通して得たいものが明確になり、読書体験がより有意義なものになります。

読書感想文を書く際には、読書目的を意識しながら、本の内容を自分自身の言葉で表現することが大切です。

また、読書目的を達成するために、どのような情報を収集し、どのように考察したのかを具体的に記述することで、読者に共感を与え、深い感動を伝えることができます。

読書目的を明確にすることは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、自分自身の成長の記録とするための重要なステップとなります。

キーワードをメモする準備

読書を始める前に、キーワードをメモするための準備をしておくことは、読書中に重要なポイントを見逃さず、読書感想文の作成を効率的に進める上で非常に役立ちます。

読書中に心に残った言葉や、印象的な場面、考えさせられたことなどをメモしておくことで、読書後に内容を振り返り、自分自身の考えを深めることができます。

キーワードをメモする準備としては、ノートやメモ帳、スマートフォンやタブレットのメモアプリなど、自分に合ったツールを用意することが大切です。

また、メモする際には、日付やページ番号を記載しておくと、後で内容を振り返る際に便利です。

キーワードをメモする際には、単に言葉を書き出すだけでなく、なぜその言葉が心に残ったのか、どのような感情を抱いたのかなどを簡単に書き添えておくと、より深い考察につながります。

例えば、ある小説の中で主人公が困難に立ち向かう場面に感動した場合、「困難、立ち向かう、感動」といったキーワードをメモするとともに、「主人公の諦めない姿勢に感動した。自分も困難に立ち向かう勇気をもらった」といった簡単なコメントを添えておくと、読書感想文を書く際に具体的な内容を思い出しやすくなります。

読書感想文を書く際には、メモしたキーワードを参考に、本の内容を整理し、自分自身の考えを深めることができます。

また、メモしたキーワードを引用することで、読書感想文に説得力を持たせることができます。

キーワードをメモする準備をしておくことは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、自分自身の考えや感情を表現するための重要なステップとなります。

キーワードメモのコツ

- 心に残った言葉や文章を書き出す

- 印象的な場面や出来事をメモする

- 考えさせられたことや疑問に思ったことを書き留める

- 自分自身の感情や考えを簡単に書き添える

読書中のメモ活用術

読書中にメモを取ることは、読書体験をより深く理解し、記憶を定着させるための有効な手段です。

特に読書感想文を書く際には、読書中にメモした内容が貴重な資料となり、スムーズな執筆を助けてくれます。

このパートでは、読書中にどのようにメモを活用すれば良いのか、具体的な方法を3つ紹介します。

それは、心に残ったフレーズを記録すること、感じたこと、考えたことを書き留めること、そして疑問点や深掘りしたい点をメモすることです。

これらの方法を実践することで、読書中に得た気づきを逃さず、読書感想文の内容をより豊かにすることができます。

心に残ったフレーズを記録する

読書中に心に響いたフレーズや、印象的な言葉を記録することは、読書感想文をより豊かに、そして説得力のあるものにするための重要なステップです。

心に残ったフレーズは、その本のテーマやメッセージを凝縮したものであり、読書感想文の中で引用することで、読者に深い感動を与えることができます。

心に残ったフレーズを記録する際には、フレーズだけでなく、なぜそのフレーズが心に残ったのか、どのような感情を抱いたのかなどもメモしておくと、後で内容を振り返る際に役立ちます。

また、フレーズを引用する際には、必ずページ番号や章番号を記載しておきましょう。

例えば、ある小説の中で主人公が困難に立ち向かう場面で、「諦めなければ、必ず道は開ける」という言葉が出てきたとします。

この言葉が心に残った場合、「諦めなければ、必ず道は開ける(p.123)」とメモするとともに、「この言葉に勇気づけられた。自分も困難に立ち向かう勇気をもらった」といったコメントを添えておくと、読書感想文を書く際に具体的な内容を思い出しやすくなります。

読書感想文を書く際には、心に残ったフレーズを効果的に活用することで、読者に強い印象を与えることができます。

例えば、読書感想文の冒頭で印象的なフレーズを引用したり、自分の意見を述べる際にフレーズを引用したりすることで、文章に説得力を持たせることができます。

心に残ったフレーズを記録することは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、自分自身の考えや感情を表現するための重要なツールとなります。

フレーズ記録のポイント

- 心に響いた言葉や文章をそのまま書き出す

- フレーズが出てきた場面や状況をメモする

- なぜそのフレーズが心に残ったのかを説明する

- ページ番号や章番号を必ず記載する

感じたこと、考えたことを書き留める

読書中に感じたこと、考えたことを書き留めることは、単に本の内容を理解するだけでなく、自分自身の内面と向き合い、思考を深めるための重要なプロセスです。

読書感想文は、本の要約ではなく、自分自身の考えや感情を表現する場です。

読書中に感じたこと、考えたことを積極的に書き留めることで、読書感想文の内容をより深く、豊かなものにすることができます。

感じたこと、考えたことを書き留める際には、形式にこだわる必要はありません。

思いついた言葉やフレーズ、感想、疑問点など、自由に書き出してみましょう。

また、自分自身の経験や知識と関連付けて考えることで、より深い考察につながることがあります。

例えば、あるエッセイの中で著者が貧困問題について論じている場合、そのエッセイを読んで感じたこと、考えたことを書き留めるとともに、自分自身の貧困問題に対する考えや、過去の経験などを書き出すことで、より深い考察につながります。

また、エッセイの内容を批判的に考察し、自分自身の意見や考えを述べることで、読者に新たな視点を提供することもできます。

読書感想文を書く際には、読書中に書き留めた内容を参考に、自分自身の考えや感情を整理し、文章を構成することが大切です。

また、書き留めた内容を引用することで、読書感想文に説得力を持たせることができます。

感じたこと、考えたことを書き留めることは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、自分自身の成長の記録とするための重要なステップとなります。

メモ書きのコツ

- 感じたこと、考えたことを正直に書き出す

- 形式にこだわらず、自由に書き出す

- 自分自身の経験や知識と関連付けて考える

- 疑問に思ったことや反論したいことも書き出す

疑問点や深掘りしたい点をメモ

読書中に疑問に思ったことや、もっと深く知りたいと思ったことをメモすることは、読書体験をより能動的にし、読書感想文の内容をより深めるための重要な習慣です。

疑問点や深掘りしたい点をメモすることで、単に本の内容を受け入れるだけでなく、自分自身の思考を刺激し、新たな発見や学びを得ることができます。

疑問点や深掘りしたい点をメモする際には、できるだけ具体的に、何が疑問なのか、なぜ深掘りしたいのかを書き出すことが大切です。

また、疑問点を解決するために、参考文献を調べたり、インターネットで検索したり、他の人と議論したりするなど、積極的に情報収集することも重要です。

例えば、ある歴史小説の中で、特定の出来事の背景や原因について詳しく説明されていない場合、その出来事について疑問に思い、参考文献を調べて深く掘り下げてみることで、歴史に対する理解が深まり、読書感想文の内容もより説得力のあるものになります。

また、小説の登場人物の行動について疑問に思った場合、その登場人物の性格や過去の経験などを考慮して、行動の原因を考察することで、より深い人間理解につながります。

読書感想文を書く際には、メモした疑問点や深掘りしたい点をテーマとして取り上げ、自分自身の考察や調査結果を記述することで、読者に新たな視点を提供することができます。

疑問点や深掘りしたい点をメモすることは、読書感想文を単なる本の要約ではなく、自分自身の探求の記録とするための重要なステップとなります。

疑問点メモのコツ

- 何が疑問なのかを具体的に書き出す

- なぜ疑問に思ったのかを説明する

- 疑問を解決するための調査方法を考える

- 調査結果をメモに追記する

読書感想文の基本構成3ステップ

読書感想文を書き始める前に、文章全体の構成を理解しておくことは、論理的で分かりやすい文章を作成するために非常に重要です。

構成を意識することで、読者に伝えたいメッセージが明確になり、読書感想文の質が向上します。

このパートでは、読書感想文の基本的な構成を3つのステップに分けて解説します。

それは、導入、本論、結論です。

導入では、本の簡単な紹介と選んだ理由を述べ、読者の興味を引きます。

本論では、心に残った部分とその感想・考察を具体的に記述します。

結論では、本を通して得た学びと今後の展望を述べ、読者に深い印象を与えます。

これらのステップを理解し、実践することで、読書感想文をスムーズに、そして効果的に書き上げることができるでしょう。

導入:本の簡単な紹介と選んだ理由

読書感想文の導入部分は、読者の興味を引きつけ、文章全体への関心を高めるための重要な役割を果たします。

導入部分では、本のタイトル、著者名、ジャンルなどを簡潔に紹介するとともに、なぜその本を選んだのか、どのような点に興味を持ったのかなどを具体的に述べることが大切です。

本の紹介は、単なる情報の羅列ではなく、自分自身の言葉で、本の魅力を伝えるように心がけましょう。

例えば、本のあらすじを簡単に説明したり、本のテーマやメッセージを提示したりすることで、読者に本の概要を理解してもらうことができます。

本を選んだ理由を述べる際には、自分自身の経験や関心と関連付けて説明することで、読者に共感を与え、興味を持ってもらうことができます。

例えば、「最近、環境問題に関心を持つようになったため、環境問題をテーマにした本を選んだ」といったように、具体的な理由を述べることで、読者に共感を与え、読書感想文への関心を高めることができます。

導入部分を効果的に書くことで、読者は読書感想文全体への興味を持ち、その後の文章を読み進めてくれる可能性が高まります。

導入部分は、読書感想文の成否を左右する重要な要素であると言えるでしょう。

導入部分の書き方

- 本のタイトル、著者名、ジャンルなどを簡潔に紹介する

- 本のあらすじやテーマを簡単に説明する

- なぜその本を選んだのかを具体的に述べる

- 読者の興味を引くような書き出しにする

本論:心に残った部分と感想・考察

読書感想文の本論部分は、読書を通して得た感動や気づき、そして自分自身の考えを具体的に記述する最も重要な部分です。

本論では、心に残った部分を具体的に紹介するとともに、なぜその部分が心に残ったのか、どのように感じたのか、どのような考えを持ったのかなどを詳しく説明することが大切です。

心に残った部分を紹介する際には、単に本のあらすじを説明するのではなく、自分自身の視点を通して、その部分の魅力を伝えるように心がけましょう。

例えば、印象的な場面やセリフを引用したり、登場人物の心情を分析したり、本のテーマを考察したりすることで、読者に本の魅力を伝えることができます。

感想や考察を述べる際には、自分自身の経験や知識と関連付けて考えることで、より深い考察につながることがあります。

また、本のテーマを現代社会の問題と結びつけて考察したり、自分自身の価値観と照らし合わせて考えたりすることで、読者に新たな視点を提供することができます。

本論部分を効果的に書くためには、読書中にメモした内容を参考に、論理的に文章を構成することが大切です。

また、読者に分かりやすく伝えるために、具体的な例を挙げたり、比喩表現を用いたりするのも効果的です。

本論部分は、読書感想文の核となる部分であり、読者に感動や共感を与えることができるかどうかが、読書感想文の成否を左右すると言えるでしょう。

本論部分の書き方

- 心に残った部分を具体的に紹介する

- なぜその部分が心に残ったのかを説明する

- 自分自身の感想や考えを詳しく述べる

- 自分自身の経験や知識と関連付けて考察する

結論:本を通して得た学びと今後の展望

読書感想文の結論部分は、読書を通して得た学びや気づきをまとめ、今後の展望を述べることで、読者に深い印象を与えるための重要な部分です。

結論では、本論で述べた内容を簡潔にまとめ、読書を通して得た学びや気づきを明確に示すことが大切です。

例えば、「この本を通して、環境問題に対する意識が高まりました。今後は、日常生活の中でできることから環境保護に取り組んでいきたいと思います」といったように、具体的な学びや気づきを示すことで、読者に共感を与え、読書感想文全体のメッセージを強調することができます。

今後の展望を述べる際には、読書を通して得た学びや気づきを、自分自身の将来にどのように活かしていくのかを具体的に示すことで、読者に深い印象を与えることができます。

例えば、「この本を通して、人間関係の大切さを学びました。今後は、周りの人たちとのコミュニケーションを大切にし、より良い人間関係を築いていきたいと思います」といったように、具体的な展望を述べることで、読者に読書感想文のメッセージを深く理解してもらうことができます。

結論部分は、読書感想文の締めくくりとして、読者に深い印象を与え、読書感想文全体を成功に導くための重要な要素であると言えるでしょう。

結論部分の書き方

- 本論で述べた内容を簡潔にまとめる

- 読書を通して得た学びや気づきを明確に示す

- 今後の展望を具体的に述べる

- 読者に深い印象を与えるような締めくくりにする

コメント