読書感想文「君たちはどう生きるか」徹底解剖:深掘り分析と感動を呼ぶ書き方講座

「君たちはどう生きるか」は、少年コペル君の成長物語であり、人生の普遍的なテーマを扱った名作です。

宮崎駿監督によるアニメ映画化も大きな話題を呼び、今改めて注目を集めています。

この記事では、「君たちはどう生きるか」の読書感想文を、より深く、より感動的に書くためのノウハウを徹底解説します。

物語の構造やテーマを深く掘り下げ、自分自身の体験と重ね合わせることで、オリジナリティ溢れる読書感想文を作成するお手伝いをします。

読み終える頃には、あなたもきっと、心に残る読書感想文を書けるようになっているでしょう。

さあ、一緒に「君たちはどう生きるか」の世界を深く探求し、感動を文章に表現してみましょう。

読書感想文「君たちはどう生きるか」を深く理解するための3つの視点

この章では、「君たちはどう生きるか」を深く理解するための3つの視点を提供します。

物語の構造とテーマ、作品に込められたメッセージ、そして物語から得られる学びと気づきを通して、作品の多面的な魅力を明らかにします。

読書感想文を書く上で、作品理解を深めるための基礎となる部分ですので、じっくりと読み進めてください。

「君たちはどう生きるか」の物語構造とテーマ

このセクションでは、「君たちはどう生きるか」の物語構造を詳細に分析し、作品の根底にあるテーマを掘り下げます。

物語の背景、展開、そして核心を理解することで、作品全体に対する理解を深め、読書感想文に深みと説得力をもたらすことができるでしょう。

コペル君の成長物語を紐解きながら、普遍的なテーマを探求していきます。

物語の背景:少年コペル君を取り巻く時代と社会

コペル君、本名である「勝人」が、いかにして「コペルニクス」というあだ名で呼ばれるようになったのか、物語の冒頭で明かされます。

それは、叔父との会話の中で、コペルニクスの地動説を学んだことがきっかけでした。

物語の舞台は、大正デモクラシーの時代、近代化が進む一方で、貧富の差や社会問題が顕在化していた時代です。

主人公のコペル君は、裕福な家庭に育ちますが、父親を早くに亡くし、叔父との交流を通して、社会や人間について深く考えるようになります。

コペル君を取り巻く社会は、

- 第一次世界大戦後の混乱

- 急速な工業化と都市化

- 格差社会の広がり

といった特徴を持っていました。

彼は、友人たちとの関係や学校生活を通して、当時の社会が抱える矛盾や問題点に気づき、自分自身がどのように生きるべきかを模索していきます。

物語の中で、コペル君は、友人であるガッチンや、浦川君、北見など、様々な個性を持つ人物と出会い、それぞれの生き方を通して、多様な価値観に触れていきます。

特に、ガッチンとの出会いは、コペル君にとって大きな影響を与えます。

ガッチンは、貧しいながらも自らの信念を貫き、社会の不条理に立ち向かう強さを持っています。

彼の生き方は、コペル君に、

- 社会への問題意識

- 自己犠牲の精神

- 不正に対する勇気

を教え、彼自身の成長を促す原動力となります。

また、コペル君の叔父は、彼にとって人生の Mentor であり、導き手です。

叔父は、コペル君に、哲学や社会学、歴史など、幅広い知識を与え、彼が多角的な視点から物事を考えられるように導きます。

叔父との対話を通して、コペル君は、

- 物事の本質を見抜く力

- 批判的思考

- 倫理観

を育み、自分自身の価値観を形成していきます。

時代背景の理解

は、読書感想文を書く上で非常に重要です。

当時の社会状況や価値観を理解することで、コペル君の行動や心情をより深く理解することができ、作品全体のテーマをより明確に捉えることができます。

例えば、当時の教育制度や社会構造について調べてみるのも良いでしょう。

また、第一次世界大戦後の社会情勢が、人々の考え方にどのような影響を与えたのかを考察することも、作品理解を深める上で有益です。

物語の展開:異世界での冒険と成長の軌跡

小説版『君たちはどう生きるか』には、直接的な「異世界」という表現は用いられていません。

しかし、主人公のコペル君(本名:勝人)が体験する出来事や、彼自身の内面の変化は、ある種の異世界への旅、もしくは自己の内なる世界の探求と解釈することができます。

映画版においては、より明確に「異世界」が描かれていますが、ここでは小説版を中心に、コペル君の「冒険」と「成長」の軌跡を辿ります。

コペル君の冒険は、彼の日常生活、特に学校や友人との交流を通して繰り広げられます。

彼は様々な出来事に遭遇し、それらを通して成長していきます。

例えば、

- 友人との喧嘩

- 級友の貧困

- 大人の不正

など、様々な問題に直面し、悩み、苦しみながらも、自分なりの答えを見つけ出そうとします。

彼の成長の軌跡は、叔父との対話を通して、より明確に示されます。

叔父は、コペル君の疑問や悩みに真摯に向き合い、様々な知識や考え方を提示します。

コペル君は、叔父との対話を通して、

- 倫理観

- 社会に対する認識

- 自己肯定感

を育み、より主体的な人間へと成長していきます。

物語の中で、コペル君は、理想と現実のギャップに苦悩します。

彼は、自分が信じる正義や理想と、現実の社会との間に大きな隔たりを感じ、葛藤します。

しかし、彼は、

- 現実から目を背けることなく

- 理想を追求すること

- 自分自身を大切にすること

を学び、困難な状況でも前向きに生きる力を身につけていきます。

コペル君の成長の鍵となるのは、彼自身の内省です。

彼は、出来事を通して得た感情や考えを深く掘り下げ、自分自身の内面と向き合います。

内省を通して、彼は、

- 自分の弱さ

- 未熟さ

- 可能性

を認識し、自己理解を深めていきます。

読書感想文におけるポイント

として、コペル君が体験する出来事や、彼自身の内面の変化を具体的に記述することが重要です。

特に、彼がどのような葛藤を抱え、どのように成長していくのかを詳細に分析することで、読者に深い感動を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

単なる物語のあらすじではなく、コペル君の心の動きを丁寧に追うことが大切です。

物語の核心:自己探求と人間性の普遍的なテーマ

『君たちはどう生きるか』は、単なる少年小説としてだけでなく、自己探求と人間性の普遍的なテーマを深く掘り下げた作品として読むことができます。

主人公のコペル君(勝人)の成長物語を通して、読者は、

- 自分自身の生き方

- 人間関係

- 社会との関わり

について深く考えるきっかけを与えられます。

物語の核心にあるのは、**「人間としてどう生きるべきか」**という問いです。

コペル君は、様々な経験を通して、

- 友情

- 勇気

- 正義

- 愛

といった価値観を学び、自分なりの答えを見つけ出そうとします。

作品全体を通して、**「自己欺瞞」**に対する批判的な視点が貫かれています。

コペル君は、自分の弱さや過ちを認め、それらと向き合うことで、より誠実な人間へと成長していきます。

自己欺瞞を克服し、真実を追求することの重要性が、物語の中で繰り返し強調されています。

また、**「社会との関わり」**も重要なテーマです。

コペル君は、貧困や格差、戦争など、当時の社会が抱える様々な問題に直面し、社会の一員としてどのように生きるべきかを模索します。

個人と社会の関係、そして社会正義の実現に向けて、私たちが何をすべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

さらに、**「死」**というテーマも、物語の中で重要な役割を果たしています。

コペル君は、身近な人の死を通して、命の尊さや、限りある時間をどのように生きるべきかを学びます。

死を通して、生きることの意味を深く掘り下げ、読者に、

- 人生の有限性

- 今を生きることの大切さ

を教えてくれます。

読書感想文を書く際のポイント

として、これらの普遍的なテーマを、自分自身の経験や考えと結びつけて考察することが重要です。

単に物語の内容を要約するだけでなく、作品を通して自分が何を考え、何を感じたのかを具体的に記述することで、読者に深い感動を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、作品のテーマを語り、読者に共感と感動を届けることが大切です。

「君たちはどう生きるか」に込められたメッセージとは?

このセクションでは、「君たちはどう生きるか」に込められたメッセージを多角的に考察します。

宮崎駿監督によるアニメ映画版との比較を通して、作者が伝えたかったこと、現代社会への警鐘、そして未来への希望という3つの視点から、作品のメッセージを深く掘り下げていきます。

この分析を通じて、読書感想文に独自の視点と深い洞察を加えることができるでしょう。

宮崎駿監督が伝えたかったこと:アニメ映画版との比較

宮崎駿監督によるアニメ映画版「君たちはどう生きるか」は、小説版を原作としながらも、独自の解釈と新たな要素が加えられています。

映画版を理解することは、小説版に込められたメッセージをより深く理解することにも繋がります。

ここでは、映画版と小説版を比較しながら、宮崎駿監督が伝えたかったことを探ります。

まず、映画版は、主人公の少年マヒトが、母親を失い、新たな生活に馴染めずにいる状況から始まります。

彼は、不思議なアオサギに導かれ、異世界へと足を踏み入れ、様々な出会いと冒険を経験します。

この異世界は、

- 生と死

- 善と悪

- 希望と絶望

が入り混じった、象徴的な空間として描かれています。

映画版では、小説版にはない、オリジナルキャラクターや設定が多数登場します。

例えば、

- ヒミ

- キリコ

- 大叔父

といったキャラクターは、マヒトの成長に大きな影響を与えます。

これらのキャラクターを通して、宮崎駿監督は、

- 家族の絆

- 世代間の繋がり

- 平和への願い

といったテーマを強調しています。

また、映画版は、宮崎駿監督自身の自伝的な要素も含まれていると言われています。

監督自身の戦争体験や、アニメーション制作への情熱などが、作品に反映されていると考えられます。

映画を観ることで、監督の人生観や世界観に触れることができ、作品への理解を深めることができます。

小説版と映画版を比較することで、それぞれの作品の独自性やメッセージの違いを明確にすることができます。

例えば、

- 小説版は、自己探求の物語

- 映画版は、喪失と再生の物語

と捉えることもできます。

それぞれの作品が持つ魅力を理解することで、読書感想文に深みとオリジナリティを加えることができるでしょう。

読書感想文を書く際のポイント

として、映画版を鑑賞し、小説版との違いを比較検討することが挙げられます。

映画版で描かれた新たな要素や、強調されたテーマに着目し、それらが小説版のメッセージをどのように補完しているのかを考察することが重要です。

また、宮崎駿監督自身の人生観や世界観を理解することも、作品への理解を深める上で有益です。

現代社会への警鐘:貧困、格差、環境問題への視点

「君たちはどう生きるか」は、単に過去の物語として読むだけでなく、現代社会が抱える様々な問題に対する警鐘としても解釈できます。

特に、

- 貧困

- 格差

- 環境問題

といったテーマは、現代社会においても深刻な問題であり、作品を通して、これらの問題に対する意識を高めることができます。

小説版では、コペル君の友人であるガッチンが、貧困の中で苦しみながらも、自分の信念を貫く姿が描かれています。

ガッチンの存在は、現代社会においても、依然として貧困が人々の生活を脅かしている現実を浮き彫りにします。

また、作品には、富裕層の傲慢さや、不正行為なども描かれており、格差社会の問題点を指摘しています。

映画版では、より直接的に環境問題が描かれています。

異世界の崩壊や、自然破壊の描写を通して、環境問題に対する危機感を訴えています。

宮崎駿監督は、長年にわたり、環境問題に対する意識を高める作品を制作してきましたが、本作においても、そのメッセージは強く込められています。

これらの問題は、相互に関連し合っており、単独で解決することは困難です。

例えば、貧困は、

- 教育機会の喪失

- 健康問題

- 犯罪の増加

といった問題を引き起こし、格差をさらに拡大させる可能性があります。

また、環境問題は、

- 貧困層に深刻な影響を与え

- 食糧危機

- 紛争の激化

を引き起こす可能性があります。

「君たちはどう生きるか」は、これらの問題に対する解決策を直接的に提示しているわけではありません。

しかし、作品を通して、これらの問題に対する意識を高め、自分自身がどのように行動すべきかを考えるきっかけを与えてくれます。

私たちは、個人として、

- 無駄な消費を控える

- 環境に配慮した製品を選ぶ

- 社会貢献活動に参加する

など、様々な方法で、これらの問題の解決に貢献することができます。

読書感想文を書く際のポイント

として、作品を通して、現代社会が抱える問題に対する意識を高め、自分自身がどのように行動すべきかを考察することが重要です。

単に作品の内容を要約するだけでなく、自分自身の経験や考えと結びつけて、これらの問題に対する提言を行うことで、読者に深い印象を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、社会問題に対する意識を表明し、読者に共感と行動を促すことが大切です。

未来への希望:次世代を担う若者たちへのメッセージ

「君たちはどう生きるか」は、過去の物語であると同時に、未来への希望を託した作品としても解釈できます。

特に、次世代を担う若者たちに向けて、

- 困難な時代を生き抜くための指針

- 未来を切り開くための勇気

- より良い社会を築くための希望

を与えようとしています。

物語の主人公であるコペル君は、様々な困難に直面しながらも、自分自身の力で未来を切り開いていきます。

彼の成長の過程は、読者、特に若い世代に、

- 自己肯定感

- 主体性

- 問題解決能力

を高めるためのヒントを与えてくれます。

また、作品には、様々な個性を持つ登場人物が登場し、多様な価値観を尊重することの重要性を訴えています。

異なる意見を持つ人々が、互いに理解し、協力することで、より良い未来を築くことができるというメッセージが込められています。

宮崎駿監督は、映画版を通して、次世代へのメッセージをより強く打ち出しています。

映画版では、未来を担う子供たちが、

- 過去の過ちを繰り返さない

- 新しい世界を創造する

という希望が描かれています。

監督は、若い世代に、

- 現状に満足せず

- 常に新しいことに挑戦する

- より良い未来を目指して行動する

ことを期待していると考えられます。

作品は、未来に対する楽観的な見通しを示しているわけではありません。

むしろ、未来は、

- 不確実で

- 困難に満ちている

ことを示唆しています。

しかし、それでも、希望を捨てずに、前向きに生きることの重要性を訴えています。

未来は、私たち自身の行動によって、より良いものに変えることができるというメッセージが込められています。

読書感想文を書く際のポイント

として、作品を通して、自分自身がどのような未来を築きたいかを考察することが重要です。

単に作品の内容を要約するだけでなく、自分自身の夢や目標と結びつけて、未来への希望を語ることで、読者に感動と勇気を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、未来へのビジョンを描き、読者に行動を促すことが大切です。

「君たちはどう生きるか」から得られる学びと気づき

このセクションでは、「君たちはどう生きるか」から得られる学びと気づきを、倫理観の醸成、多様性の尊重、主体的な生き方という3つの側面から探求します。

作品を通して、私たちがどのように成長し、より良い人生を送ることができるのか、具体的なヒントを提供します。

これらの学びを読書感想文に反映させることで、深みのある考察と共感を呼ぶ内容にすることができます。

倫理観の醸成:正しい行いとは何かを考える

「君たちはどう生きるか」は、主人公のコペル君が様々な出来事を通して、倫理観を形成していく物語です。

作品を通して、私たちは、

- 正しい行いとは何か

- どのように判断すべきか

- どのような責任を負うべきか

といった倫理的な問題について深く考えることができます。

物語の中で、コペル君は、友人との喧嘩や、級友の貧困、大人の不正など、様々な倫理的な問題に直面します。

彼は、それぞれの問題に対して、自分なりに考え、行動し、その結果から学びます。

彼の行動は、必ずしも常に正しいとは限りませんが、彼の真摯な姿勢は、読者に倫理的な問題について考えるきっかけを与えてくれます。

特に、コペル君の叔父との対話は、倫理観の醸成において重要な役割を果たします。

叔父は、コペル君に、

- 哲学

- 倫理学

- 社会学

など、様々な知識を与え、多角的な視点から倫理的な問題を考えられるように導きます。

叔父との対話を通して、コペル君は、

- 功利主義

- 義務論

- 徳倫理

など、様々な倫理的な考え方について学び、自分自身の倫理観を形成していきます。

また、作品には、様々な倫理的なジレンマが登場します。

例えば、

- 嘘をつくことは常に悪いことなのか

- 自分の利益のために他人を犠牲にすることは許されるのか

- 社会の不正に対して、どのように立ち向かうべきか

といった問題は、現代社会においても依然として重要な問題であり、私たちに倫理的な判断を迫ります。

「君たちはどう生きるか」は、倫理的な問題に対する明確な答えを提示しているわけではありません。

しかし、作品を通して、倫理的な問題について深く考え、自分自身の倫理観を形成することの重要性を教えてくれます。

私たちは、常に、

- 自分自身の行動

- 言動

が、他者にどのような影響を与えるかを意識し、責任ある行動をとる必要があります。

読書感想文を書く際のポイント

として、作品を通して、自分自身がどのような倫理観を持っているかを考察することが重要です。

単に物語の内容を要約するだけでなく、自分自身の経験や考えと結びつけて、倫理的な問題に対する自分自身の立場を明確にすることで、読者に深い印象を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、倫理的な問題に対する意見を表明し、読者に共感を促すことが大切です。

多様性の尊重:他者との違いを認め、理解する

「君たちはどう生きるか」は、様々な個性を持つ登場人物が登場し、多様な価値観が描かれている作品です。

作品を通して、私たちは、

- 他者との違いを認め

- 理解し

- 尊重することの重要性

について学ぶことができます。

物語の中で、コペル君は、友人であるガッチンや、浦川君、北見など、様々な個性を持つ人物と出会います。

彼らは、それぞれ異なる家庭環境や価値観を持っており、コペル君は、彼らとの交流を通して、多様な視点から物事を考えることができるようになります。

特に、ガッチンとの出会いは、コペル君にとって大きな影響を与えます。

ガッチンは、貧しいながらも自らの信念を貫き、社会の不条理に立ち向かう強さを持っています。

彼の生き方は、コペル君に、

- 社会への問題意識

- 自己犠牲の精神

- 不正に対する勇気

を教え、彼自身の成長を促す原動力となります。

また、作品には、社会的な少数者や、弱者に対する視点も描かれています。

例えば、貧困の中で苦しむ人々や、戦争によって心に傷を負った人々など、様々な境遇にある人々の姿が描かれており、私たちに、

- 共感

- 思いやり

- 助け合い

の精神を持つことの重要性を教えてくれます。

現代社会は、グローバル化が進み、様々な文化や価値観が混ざり合っています。

このような社会においては、他者との違いを認め、理解し、尊重することが、より重要になってきます。

「君たちはどう生きるか」は、私たちに、

- 偏見や差別をなくし

- 多様性を尊重する

- 共生社会を築く

ことの重要性を教えてくれます。

読書感想文を書く際のポイント

として、作品を通して、自分自身が、他者との違いをどのように認識し、どのように向き合っているかを考察することが重要です。

単に物語の内容を要約するだけでなく、自分自身の経験や考えと結びつけて、多様性の尊重に対する自分自身の立場を明確にすることで、読者に深い印象を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、多様性の尊重に対する意見を表明し、読者に共感を促すことが大切です。

主体的な生き方:自分自身の人生を切り開く

「君たちはどう生きるか」は、主人公のコペル君が、周囲の意見に流されることなく、自分自身の頭で考え、自分の意志で行動し、自分の人生を切り開いていく物語です。

作品を通して、私たちは、

- 主体的な生き方

- 自分自身の人生を切り開くことの重要性

について学ぶことができます。

物語の中で、コペル君は、叔父との対話を通して、様々な知識や考え方を学びますが、常に、自分自身の頭で考え、自分なりの答えを見つけ出そうとします。

彼は、

- 周囲の意見に盲従することなく

- 権威に屈することなく

- 自分の信念を貫く

ことの重要性を理解しています。

また、作品には、困難な状況に直面しながらも、諦めずに、自分の夢や目標に向かって努力する人々の姿が描かれています。

例えば、ガッチンは、貧しいながらも、自らの才能を活かし、社会で成功することを夢見て努力します。

彼の姿は、私たちに、

- 逆境に負けず

- 諦めずに

- 努力することの重要性

を教えてくれます。

現代社会は、変化が激しく、不確実な時代です。

このような時代においては、主体的な生き方が、より重要になってきます。

「君たちはどう生きるか」は、私たちに、

- 自分自身の価値観を明確にする

- 自分の強みや才能を活かす

- 常に新しいことに挑戦する

- 困難を乗り越える

ことの重要性を教えてくれます。

読書感想文を書く際のポイント

として、作品を通して、自分自身が、どのような主体的な生き方をしたいかを考察することが重要です。

単に物語の内容を要約するだけでなく、自分自身の夢や目標と結びつけて、主体的な生き方に対する自分自身の決意を表明することで、読者に感動と勇気を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

自分自身の言葉で、主体的な生き方に対するビジョンを描き、読者に行動を促すことが大切です。

感動を呼ぶ読書感想文「君たちはどう生きるか」を書くための3つのステップ

この章では、「君たちはどう生きるか」を題材に、読者の心を揺さぶる感動的な読書感想文を書くための具体的なステップを解説します。

自分自身の体験を掘り下げ、作品のテーマを分析し、オリジナルの構成を組み立てるという3つのステップを通じて、読書感想文の完成度を高めます。

この章を読めば、自信を持って読書感想文に取り組むことができるでしょう。

ステップ1:自分自身の「君たちはどう生きるか」体験を掘り下げる

感動的な読書感想文を書くためには、まず自分自身の「君たちはどう生きるか」体験を深く掘り下げることが重要です。

作品のどの部分に心を動かされたのか、なぜ感動したのか、過去の自分とどのような繋がりがあるのかを丁寧に分析することで、オリジナリティ溢れる読書感想文の基礎を築きます。

自分自身の感情と向き合い、言葉で表現するプロセスを大切にしましょう。

感動ポイントの特定:心に響いた場面を具体的に挙げる

読書感想文を書く上で、まず最初に行うべきことは、**「君たちはどう生きるか」の中で、特に心に響いた場面を特定すること**です。

どの部分で感情が揺さぶられたのか、なぜその場面が印象に残ったのかを具体的に掘り下げていくことで、読書感想文の軸となるテーマを見つけることができます。

まずは、作品を読み返しながら、

- 特に印象に残った場面

- 心を動かされたセリフ

- 考えさせられた描写

をメモに書き出してみましょう。

単なるあらすじではなく、自分の感情が動いた瞬間に焦点を当てることが重要です。

例えば、コペル君が友人との関係に悩む場面、叔父との対話を通して成長する場面、あるいは、異世界での冒険など、様々な場面が考えられます。

それぞれの場面について、

- 具体的に何が描かれていたのか

- どのような感情を抱いたのか

- なぜそのように感じたのか

を詳しく記述してみましょう。

さらに、各場面が作品全体の中でどのような意味を持っているのかを考察することも重要です。

それぞれの場面が、作品のテーマやメッセージとどのように関連しているのかを理解することで、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

例えば、コペル君が困難に立ち向かう場面は、自己肯定感や勇気といったテーマと関連しているかもしれません。

複数の感動ポイントを特定したら、それらを比較検討してみましょう。

最も強く心を動かされた場面はどれか、共通するテーマやメッセージはないか、などを分析することで、読書感想文の中心となるテーマを絞り込むことができます。

中心となるテーマが決まれば、読書感想文の構成や内容をより具体的に考えることができるようになります。

読書感想文を書く際の具体的なヒント

として、次の点を意識してみましょう。

- 五感を意識して描写する:場面を鮮やかに思い出すために、見たもの、聞いたもの、感じたことなどを具体的に記述する

- 感情を率直に表現する:喜び、悲しみ、怒り、感動など、心に湧き上がった感情を言葉で表現する

- 自分自身の経験と結びつける:作品の場面と自分の過去の経験や感情を関連付けることで、より個人的で深い読書感想文にする

これらのヒントを参考に、自分自身の感動ポイントを丁寧に特定し、言葉で表現することで、読者の心に響く読書感想文を書くことができるでしょう。

過去の自分との対話:物語との共通点や相違点を見つける

「君たちはどう生きるか」を深く理解し、感動的な読書感想文を書くためには、**物語を自分自身の過去と照らし合わせ、共通点や相違点を見つけることが重要**です。

コペル君の経験や感情と、自分自身の過去の経験や感情を比較することで、作品に対する理解が深まり、より個人的で感情豊かな読書感想文を書くことができます。

まずは、作品の中で、

- コペル君が経験した出来事

- 抱いた感情

- 考えたこと

をリストアップしてみましょう。

次に、それぞれの項目について、自分自身の過去の経験や感情と照らし合わせて、類似点や相違点を書き出してみましょう。

例えば、コペル君が友人との関係に悩んだ経験は、あなた自身が過去に経験した友人関係の悩みに似ているかもしれません。

また、コペル君が理想と現実のギャップに苦しんだ経験は、あなた自身が過去に抱いた理想と現実のギャップに対する葛藤と共通するかもしれません。

共通点を見つけることで、作品に対する共感が深まり、コペル君の感情をより深く理解することができます。

また、相違点を見つけることで、自分自身の考え方や価値観を再確認し、作品に対する独自の解釈を深めることができます。

さらに、過去の自分との対話を通して、

- 過去の自分自身がどのような問題を抱えていたのか

- どのように解決したのか

- 現在の自分自身にどのような影響を与えているのか

を考察することも重要です。

過去の自分自身と向き合うことで、成長の過程を認識し、未来に向けてどのように生きるべきかを考えるきっかけを得ることができます。

読書感想文を書く際の具体的なヒント

として、次の点を意識してみましょう。

- 具体的なエピソードを盛り込む:過去の経験を具体的に記述することで、読者に共感を与え、感情を揺さぶる

- 感情を率直に表現する:過去の経験を通して感じた感情を言葉で表現することで、読者に深い印象を与える

- 成長の過程を記述する:過去の経験を通して、どのように成長したのかを具体的に記述することで、読者に感動を与える

これらのヒントを参考に、過去の自分との対話を深め、物語との共通点や相違点を見つけることで、自分自身の内面を深く掘り下げた、感動的な読書感想文を書くことができるでしょう。

感情の言語化:湧き上がった感情を丁寧に表現する

「君たちはどう生きるか」を読んだ際に心に湧き上がった感情を、**丁寧に言語化することは、読書感想文を感動的なものにするために不可欠**です。

単に「感動した」と述べるだけでなく、どのような感情が、なぜ、どのように湧き上がったのかを具体的に表現することで、読者に共感と感動を与えることができます。

まず、作品を読み返しながら、

- どのような感情が湧き上がったのか

- どの場面で感情が動いたのか

- なぜそのように感じたのか

を詳細に記録しましょう。

感情の種類だけでなく、その強さや変化、持続時間なども記録することで、より深く感情を理解することができます。

例えば、コペル君が困難に立ち向かう場面では、勇気や希望、感動といった感情が湧き上がるかもしれません。

また、コペル君が悲しい出来事に遭遇する場面では、悲しみや同情、共感といった感情が湧き上がるかもしれません。

それぞれの感情について、具体的な言葉で表現することが重要です。

感情を言語化する際には、

- 比喩

- 擬人化

- 体言止め

などの表現技法を用いると、より効果的に感情を伝えることができます。

例えば、「胸が締め付けられるような悲しみ」や、「希望の光が差し込むような感動」といった表現は、読者に感情をより鮮明に伝えることができます。

さらに、感情の背景にある理由や原因を考察することも重要です。

なぜ、その感情が湧き上がったのか、過去の経験や価値観とどのように関連しているのかを分析することで、感情に対する理解が深まり、読書感想文に深みと説得力を持たせることができます。

読書感想文を書く際の具体的なヒント

として、次の点を意識してみましょう。

- 感情を表す語彙を増やす:様々な感情を表す言葉を知っておくことで、より的確に感情を表現することができる

- 感情を具体的に描写する:抽象的な言葉だけでなく、具体的なエピソードやイメージを用いて感情を表現する

- 自分自身の言葉で表現する:他人

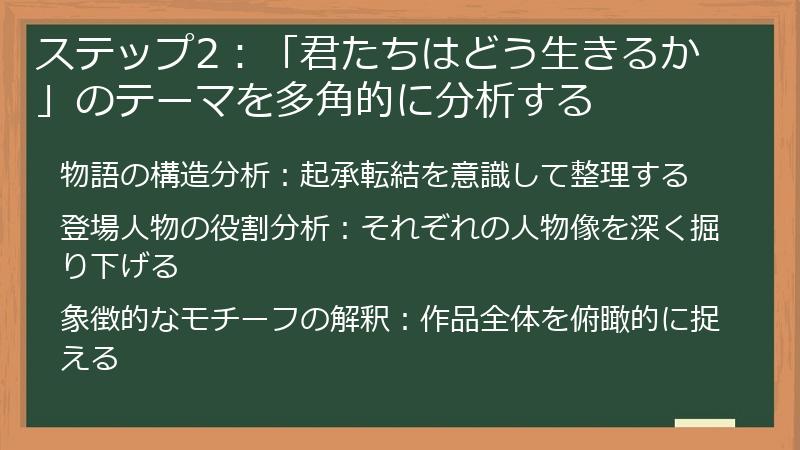

ステップ2:「君たちはどう生きるか」のテーマを多角的に分析する

読書感想文を深みのあるものにするためには、「君たちはどう生きるか」のテーマを多角的に分析することが不可欠です。

物語の構造、登場人物の役割、象徴的なモチーフを深く掘り下げることで、作品に対する理解を深め、独自性の高い考察を展開することができます。

客観的な視点を取り入れながら、作品のメッセージを読み解きましょう。物語の構造分析:起承転結を意識して整理する

「君たちはどう生きるか」の読書感想文を深く掘り下げるためには、**物語の構造を理解することが不可欠**です。

物語は一般的に「起承転結」という構造で構成されており、それぞれの段階で物語がどのように展開していくのかを分析することで、作品全体のテーマやメッセージをより明確に捉えることができます。

まず、物語の「起」の部分では、物語の舞台となる状況や登場人物が紹介されます。

「君たちはどう生きるか」では、主人公であるコペル君(勝人)の家庭環境や、彼を取り巻く社会状況などが描かれています。

この部分を分析することで、物語の背景にある時代や社会の問題点を理解することができます。

次に、物語の「承」の部分では、物語が本格的に展開し、様々な出来事が起こります。

「君たちはどう生きるか」では、コペル君が友人との関係に悩んだり、叔父との対話を通して成長したりする様子が描かれています。

この部分を分析することで、コペル君の成長過程や、彼が抱える葛藤を理解することができます。

そして、物語の「転」の部分では、物語が大きく展開し、予想外の出来事が起こります。

「君たちはどう生きるか」では、コペル君が異世界に迷い込んだり、過去の出来事が明らかになったりする場面などが該当します(小説版と映画版で異なり)。

この部分を分析することで、物語のテーマやメッセージがより明確になります。

最後に、物語の「結」の部分では、物語が解決し、登場人物たちが新たな状況を迎えます。

「君たちはどう生きるか」では、コペル君が自分自身の生き方を見つけ、未来に向けて歩き出す様子が描かれています。

この部分を分析することで、物語が伝えたいメッセージや、読者に与える影響を理解することができます。

物語の構造分析を行う際には、以下の点を意識すると良いでしょう。- 各部分の役割を明確にする:起承転結の各部分が、物語全体の中でどのような役割を果たしているのかを理解する

- 各部分の関連性を分析する:各部分がどのように関連し合い、物語を構成しているのかを分析する

- 物語のテーマとの関連性を考察する:各部分が、物語のテーマやメッセージとどのように関連しているのかを考察する

読書感想文に構造分析を活かすには

、作品全体の流れを把握し、各場面がどのような意味を持っているのかを説明することが重要です。

特に、物語の「転」の部分が、作品全体のテーマをどのように強調しているのかを分析することで、読者に深い印象を与える読書感想文を書くことができるでしょう。

物語の構造を理解し、分析することで、作品登場人物の役割分析:それぞれの人物像を深く掘り下げる

「君たちはどう生きるか」の読書感想文をより深く掘り下げるためには、**登場人物の役割を分析し、それぞれの人物像を深く掘り下げることが重要**です。

登場人物は、物語のテーマやメッセージを伝えるための重要な要素であり、それぞれの人物がどのような役割を担っているのかを理解することで、作品全体の理解を深めることができます。

まず、主人公であるコペル君(勝人)は、物語の中心人物であり、読者の視点となる存在です。

彼は、様々な経験を通して成長し、自分自身の生き方を見つけていきます。

彼の成長過程を分析することで、作品のテーマである「どのように生きるべきか」という問いに対する答えを探ることができます。

次に、コペル君の叔父は、彼にとってMentorであり、導き手となる存在です。

叔父は、コペル君に様々な知識や考え方を教え、彼が多角的な視点から物事を考えられるように導きます。

叔父の役割を分析することで、作品のテーマである「自己探求」や「倫理観」について深く考えることができます。

また、コペル君の友人であるガッチンは、貧しいながらも自らの信念を貫き、社会の不条理に立ち向かう強さを持っています。

彼の存在は、コペル君に、社会への問題意識や自己犠牲の精神を教え、彼自身の成長を促す原動力となります。

ガッチンの役割を分析することで、作品のテーマである「社会正義」や「貧困」について考えることができます。

さらに、映画版に登場するアオサギやヒミといったキャラクターも重要な役割を担っています。

アオサギは、コペル君を異世界へと導く存在であり、ヒミは、過去の出来事を知る謎めいた少女です。

これらのキャラクターの役割を分析することで、映画版のテーマである「喪失と再生」について深く考えることができます。

登場人物の役割分析を行う際には、以下の点を意識すると良いでしょう。- 各人物の性格や行動を詳細に分析する:各人物がどのような性格で、どのような行動をとるのかを具体的に記述する

- 各人物の関係性を分析する:各人物が互いにどのような関係性を持っているのかを分析する

- 各人物が物語のテーマにどのように貢献しているかを考察する:各人物が、物語のテーマやメッセージを伝えるためにどのような役割を果たしているのかを考察する

読書感想文に登場人物分析を活かすには

、単に登場人物を紹介するだけでなく、それぞれの人物が物語全体の中でどのような意味を持っているのかを説明することが重要です。

特に、主人公の成長に影響を与えた人物や象徴的なモチーフの解釈:作品全体を俯瞰的に捉える

「君たちはどう生きるか」の読書感想文をより深く分析するためには、**作品全体に散りばめられた象徴的なモチーフを解釈し、作品全体を俯瞰的に捉えることが重要**です。

モチーフとは、物語の中で繰り返し登場する、特定の意味を持つ事物やイメージのことで、作品のテーマやメッセージを象徴的に表現するために用いられます。

まず、作品のタイトルである「君たちはどう生きるか」自体が、非常に重要なモチーフです。

この問いかけは、主人公であるコペル君だけでなく、読者自身にも向けられており、作品全体を通して、その答えを探求していくことになります。

タイトルをモチーフとして捉えることで、作品のテーマである「生き方」について深く考えることができます。

次に、コペル君がコペルニクスというあだ名で呼ばれることも、象徴的な意味を持っています。

コペルニクスは、地動説を唱えたことで、従来の価値観を覆し、新たな視点をもたらしました。

コペル君がコペルニクスと呼ばれることは、彼が既存の価値観にとらわれず、自分自身の頭で考え、行動することの象徴と解釈できます。

また、作品に登場する「異世界」も、象徴的な意味を持っています(特に映画版)。

異世界は、現実世界とは異なる、- 理想

- 願望

- 恐怖

などが入り混じった空間として描かれており、主人公が自己探求を行うための舞台となります。

異世界をモチーフとして捉えることで、作品のテーマである「自己探求」や「心の成長」について深く考えることができます。

さらに、映画版に登場するアオサギは、コペル君を異世界へと導く存在であり、物語の展開を左右する重要な役割を担っています。

アオサギは、- 神秘性

- 変化

- 導き

といった象徴的な意味を持っており、アオサギをモチーフとして捉えることで、映画版のテーマである「喪失と再生」について深く考えることができます。

象徴的なモチーフを解釈する際には、以下の点を意識すると良いでしょう。- モチーフが繰り返し登場する場面に注目する:モチーフがどのような場面で登場するのかを分析することで、その意味を理解する

- モチーフが他の要素とどのように関連しているかを分析する:モチーフが、登場人物や物語の展開、テーマなどとどのように関連しているのかを分析する

- モチーフが作品全体の中でどのような役割を果たしているかを考察する:モチーフが、作品全体のテーマやメッセージを伝えるためにどのような役割を果たしているのかを考察する

読書感想文にモチーフの解釈を活かすには

、作品全体を

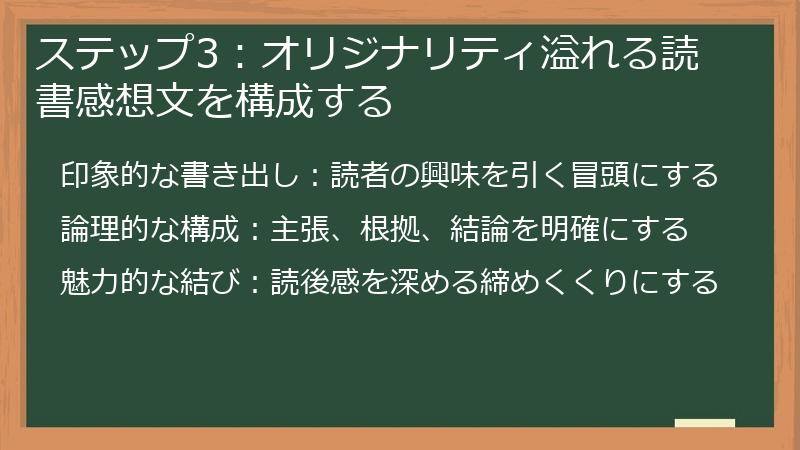

ステップ3:オリジナリティ溢れる読書感想文を構成する

これまでのステップで得た分析結果と感情を基に、オリジナリティ溢れる読書感想文を構成しましょう。

読者の興味を引きつける書き出し、論理的な構成、そして読後感を深める結びを意識することで、独自性の高い読書感想文を完成させることができます。

自分自身の言葉で、作品への深い理解と感動を表現しましょう。印象的な書き出し:読者の興味を引く冒頭にする

読書感想文の成功は、最初の数行で決まると言っても過言ではありません。

**読者の興味を引きつけ、本文へとスムーズに誘導するためには、印象的な書き出しが不可欠**です。

書き出しで読者の心を掴み、最後まで読んでもらえるような文章を目指しましょう。

印象的な書き出しを作成するためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。- 作品の核心に触れる:作品のテーマやメッセージを簡潔に表現し、読者に作品の魅力を伝える

- 個人的な体験を語る:作品を読んだ際に感じた個人的な感情や経験を共有し、読者の共感を呼ぶ

- 印象的な引用から始める:作品の中から特に心に残ったセリフや文章を引用し、読者の興味を引く

- 疑問を投げかける:読者自身に問いかけるような言葉で始め、読者の思考を刺激する

- 意外な視点を提供する:作品に対する一般的な解釈とは異なる、独自の視点を提供し、読者を驚かせる

具体的な書き出しの例としては、以下のようなものが考えられます。

- 「君たちはどう生きるか」というタイトルが、私に問いかけたのは、自分自身の存在意義だった。(作品の核心に触れる)

- 初めて「君たちはどう生きるか」を読んだ時、私はまだ子供だった。しかし、今、大人になった私にとって、この作品は全く違った意味を持つ。(個人的な体験を語る)

- 「人間は、どうあっても、自分の力で、自分を救うよりほかない。」(作品からの引用)

- あなたは、自分の人生を、どのように生きたいですか?(疑問を投げかける)

- 「君たちはどう生きるか」は、単なる少年小説ではない。これは、私たち全員に向けられた、人生の羅針盤なのだ。(意外な視点を提供する)

書き出しを作成する際には、以下の点に注意すると良いでしょう。

- 長すぎない:書き出しは簡潔にまとめ、読者を飽きさせない

- 難解な言葉を使わない:分かりやすい言葉で表現し、読者がスムーズに読み進められるようにする

- 文法的に正しい文章を書く:誤字脱字や文法ミスがないように注意する

読書感想文の書き出しは、読者の心を掴むための最初のチャンス

です。

上記のポイントを参考に、独創的で印象的な書き出しを作成し、読者をあなたの読書感想文の世界へと誘い込みましょう。論理的な構成:主張、根拠、結論を明確にする

読書感想文を読者に理解してもらい、共感を呼ぶためには、**論理的な構成が不可欠**です。

自分の主張を明確にし、それを支える根拠を提示し、最後に結論を導き出すという流れを意識することで、説得力のある文章を作成することができます。

読書感想文の基本的な構成は、以下のようになります。- 序論:作品の紹介、読書体験の概要、主張の提示

- 本論:主張を支える根拠の提示、分析、考察

- 結論:全体のまとめ、作品から得られた学び、今後の展望

**序論**では、まず作品のタイトルや作者名などを紹介し、読者にどのような作品についての感想文なのかを明確にします。

次に、作品を読んだきっかけや、読書体験の概要を述べ、読者の興味を引きつけます。

そして、読書感想文全体の主張を簡潔に提示し、読者にこれからどのような内容が語られるのかを予告します。

**本論**では、序論で提示した主張を支える根拠を、具体的に提示します。

作品の中から印象的な場面やセリフを引用し、それらがどのように自分の主張を裏付けているのかを説明します。

また、登場人物の行動や心理、物語の展開などを分析し、自分の主張をより深く考察します。

**結論**では、読書感想文全体のまとめを行い、作品から得られた学びや気づきを述べます。

また、作品を通して、自分自身がどのように成長したのか、今後の人生にどのように活かしていくのかなどを語り、読者に感動と共感を与えます。

論理的な構成を作成する際には、以下の点に注意すると良いでしょう。- 主張は明確かつ具体的にする:抽象的な言葉ではなく、具体的な言葉で主張を表現する

- 根拠は客観的な情報に基づかせる:作品の内容や、信頼できる情報源から得られた情報などを根拠として提示する

- 論理的なつながりを意識する:序論、本論、結論がスムーズにつながるように、論理的な流れを意識する

読書感想文を論理的に構成することで

、読者はあなたの主張を理解しやすくなり、あなたの言葉に説得力を感じることができます。

上記のポイントを参考に、論理的な構成を作成し、読者の心に深く響く読書感想文を完成させましょう。魅力的な結び:読後感を深める締めくくりにする

読書感想文の締めくくりは、読者に**最後の印象を与える重要な部分**です。

単なるまとめではなく、作品を通して得られた学びや気づきを深く掘り下げ、読後感を深めるような魅力的な結びを目指しましょう。

魅力的な結びを作成するためには、以下のポイントを意識すると良いでしょう。- 作品のテーマを再確認する:作品全体のテーマを改めて提示し、読者に作品のメッセージを再認識させる

- 個人的な成長を語る:作品を通して、自分自身がどのように成長したのかを具体的に語り、読者に感動を与える

- 未来への展望を示す:作品から得られた学びを活かし、今後どのように生きていきたいのかを述べ、読者に希望を与える

- 読者への問いかけで終わる:読者自身に問いかけるような言葉で締めくくり、読者の思考を刺激する

- 作品のタイトルを引用する:作品のタイトルを引用し、読者に作品への深い理解を印象づける

具体的な結びの例としては、以下のようなものが考えられます。

- 「君たちはどう生きるか」という問いは、私にとって、一生の課題となりました。この作品を通して、私は、自分自身の生き方を見つめ直し、より良い未来を築くために、努力し続けることを決意しました。(作品のテーマを再確認する)

- 「君たちはどう生きるか」を読んだことで、私は、過去の自分と向き合い、自分の弱さを克服することができました。この経験を通して、私は、どんな困難にも立ち向かえる強い人間になれたと信じています。(個人的な成長を語る)

- 「君たちはどう生きるか」から得られた学びを活かし、私は、社会貢献活動に積極的に参加し、より良い社会を築くために、貢献していきたいと考えています。(未来への展望を示す)

- 「君たちはどう生きるか」、あなたなら、どう答えますか?(読者への問いかけで終わる)

- 「君たちはどう生きるか」。この問いかけを胸に、私は、これからも、自分自身の人生を、精一杯生きていきたいと思います。(作品のタイトルを引用する)

結びを作成する際には、以下の点に注意すると良いでしょう。

- 長すぎない:簡潔にまとめ、読者を飽きさせない

- 感情的になりすぎない:客観的な視点を保ちつつ、感動的な文章にする

- 前向きな言葉で締めくくる:読者に希望を与えるような言葉を選ぶ

読書感想文の結びは、読者に深い印象を与えるための最後のチャンス

です。

上記のポイントを参考に、魅力的

コメント