米国株投資の落とし穴:知っておくべきデメリットを徹底解説

米国株投資は、グローバルな視点で資産を増やす魅力的な選択肢の一つです。

しかし、高いリターンが期待できる一方で、国内株式投資とは異なる特有のデメリットも存在します。

本記事では、米国株投資を始める前に知っておくべきリスクや注意点を徹底的に解説します。

為替変動、税金、情報収集の難しさ、手数料など、見過ごしがちな落とし穴を事前に把握することで、より賢明な投資判断を下せるようになるでしょう。

この記事を読むことで、米国株投資のメリットだけでなく、デメリットを理解し、リスクを管理しながら、長期的な資産形成を目指せるようになります。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの投資戦略にお役立てください。

米国株投資を取り巻く為替リスクと税金の壁

米国株投資を行う上で、まず認識しておくべきなのが、為替リスクと税金の問題です。

日本円で資金を用意し、ドル建ての米国株を購入するため、為替レートの変動によって、投資成果が大きく左右される可能性があります。

また、米国株投資で得た利益には、日本とアメリカ両国で税金がかかる場合があります。

複雑な税制を理解し、適切な確定申告を行うことは、米国株投資の成功に不可欠です。

ここでは、為替リスクの具体的な影響と、税金に関する注意点を詳しく解説します。

為替変動がもたらす影響

米国株投資において、為替変動は避けて通れないリスクです。

円高ドル安が進むと、ドル建てで保有している米国株の価値が円換算で目減りしてしまいます。

逆に、円安ドル高になれば、円換算での価値は上昇しますが、購入時よりも円高になった場合は、利益が相殺されることもあります。

ここでは、為替変動が米国株投資にもたらす具体的な影響と、その対策について解説します。

為替リスクを理解し、適切に対応することで、より安定した投資成果を目指しましょう。

円高時の損失:資産価値の目減り

円高が進むと、ドル建て資産である米国株の円換算価値が減少します。

例えば、1ドル150円の時に100ドルの米国株を購入した場合、円換算での投資額は15,000円です。

その後、円高が進み1ドル130円になった場合、同じ100ドルの米国株の価値は13,000円に目減りします。

これは、株価自体が変動していなくても、為替レートの変動だけで2,000円の損失が発生したことを意味します。

特に、米国株投資を始めたばかりの頃や、まとまった金額を投資している場合は、円高による損失が大きくなる可能性があります。

円高時には、含み益が減少するだけでなく、元本割れのリスクも高まるため、注意が必要です。

為替レートの変動幅と影響

為替レートは、日々変動しており、短期間で大きく変動することもあります。

特に、アメリカと日本の経済状況、金融政策、地政学的なリスクなどが影響を与えやすく、予測が困難です。

為替レートの変動幅が大きいほど、米国株投資における円換算での損益も大きくなります。

長期投資における為替リスク

長期的な視点で米国株投資を行う場合でも、為替リスクは常に考慮する必要があります。

短期的には為替レートが変動しても、長期的には円安方向に進む可能性もありますが、過去のデータを見ると、円高傾向が続く期間も存在します。

長期投資であっても、為替リスクを完全に無視することはできません。

対策としての分散投資

為替リスクを軽減するためには、様々な通貨の資産に分散投資することが有効です。

米国株だけでなく、ユーロ建てや円建ての資産も保有することで、為替変動の影響を分散できます。

また、異なる業種や地域に分散投資することで、特定の国の経済状況に左右されにくいポートフォリオを構築できます。

為替ヘッジの検討

為替ヘッジとは、為替変動による損失を回避するための手法です。

為替予約や為替オプションなどを利用することで、将来の為替レートを固定し、円高による損失を抑えることができます。

ただし、為替ヘッジにはコストがかかるため、ヘッジを行うかどうかは、投資戦略やリスク許容度に応じて慎重に判断する必要があります。

為替リスクは、米国株投資における重要なデメリットの一つです。

円高による損失を最小限に抑えるためには、為替レートの動向を常に注視し、適切な対策を講じることが重要です。

- 分散投資によるリスク軽減

- 為替ヘッジの検討

- 長期的な視点での投資判断

為替ヘッジのコスト:リターンの圧迫

為替ヘッジは、為替変動リスクを軽減するための有効な手段ですが、同時にコストも発生します。

このコストが、米国株投資のリターンを圧迫する可能性があることを理解しておく必要があります。

為替ヘッジの種類とコスト

為替ヘッジには、主に為替予約と為替オプションの2種類があります。

* **為替予約:** 将来のある時点での為替レートを事前に確定させる方法です。

銀行や証券会社との間で、特定の期日に特定の金額を特定のレートで交換する契約を結びます。

為替予約の手数料は、為替レートのスプレッドとして上乗せされることが一般的です。

例えば、通常の為替レートが1ドル150円の場合、為替予約レートは1ドル150.5円などとなる場合があります。

* **為替オプション:** 将来のある時点での為替レートをあらかじめ決めておき、そのレートで取引する権利を購入する方法です。

為替オプションの購入には、オプション料(プレミアム)が発生します。

円高になった場合に権利を行使しないことも可能ですが、オプション料は戻ってきません。

為替ヘッジコストの計算例

例えば、10,000ドルの米国株を購入し、1年間為替ヘッジを行う場合を考えてみましょう。

為替予約のスプレッドが0.5円/ドル、為替オプションのプレミアムが年間2%だと仮定します。

* **為替予約の場合:** ヘッジコストは、10,000ドル × 0.5円/ドル = 5,000円となります。

* **為替オプションの場合:** ヘッジコストは、10,000ドル × 150円/ドル × 2% = 30,000円となります。

このように、為替ヘッジには一定のコストがかかり、投資額やヘッジ期間に応じてコストが増加します。

ヘッジコストと期待リターン

為替ヘッジを行うかどうかを判断する際には、ヘッジコストと米国株投資の期待リターンを比較検討する必要があります。

例えば、米国株投資の期待リターンが年間5%の場合、為替ヘッジのコストが年間2%であれば、実質的なリターンは3%に減少します。

ヘッジコストが期待リターンの大部分を占める場合、為替ヘッジを行うメリットは小さくなります。

為替ヘッジの期間とタイミング

為替ヘッジを行う期間やタイミングも、ヘッジコストに影響を与えます。

短期的な為替変動を回避するために頻繁にヘッジを行うと、手数料がかさみ、リターンを圧迫する可能性があります。

また、為替レートの変動を予測してヘッジのタイミングを調整しようとすると、逆に損失を拡大させてしまうリスクもあります。

為替ヘッジの必要性を見極める

為替ヘッジは、必ずしも全ての投資家にとって必要なものではありません。

以下のような場合は、為替ヘッジを検討する必要性が低いと考えられます。

* 長期的な視点で投資を行う場合

* 為替変動リスクをある程度許容できる場合

* 分散投資によって為替リスクを軽減している場合

為替ヘッジを行うかどうかは、自身の投資目標、リスク許容度、投資期間などを総合的に考慮して判断する必要があります。

- 為替ヘッジの種類とコストを理解する

- ヘッジコストと期待リターンを比較検討する

- 為替ヘッジの必要性を見極める

長期投資と為替リスク:将来的な影響

米国株投資を長期的な視点で行う場合でも、為替リスクは無視できない要素です。

将来の為替レートは予測不可能であり、長期的な投資成果に大きな影響を与える可能性があります。

長期投資における為替変動のパターン

長期的な為替レートの変動には、いくつかのパターンが考えられます。

* **円安傾向:** 日本の経済成長が鈍化し、アメリカの経済成長が加速する場合など、円安傾向が続く可能性があります。この場合、米国株投資のリターンは為替差益によって押し上げられます。

* **円高傾向:** 日本の経済が回復し、アメリカの経済が減速する場合など、円高傾向が続く可能性があります。この場合、米国株投資のリターンは為替差損によって押し下げられます。

* **レンジ相場:** 円高と円安が一定の範囲内で繰り返される場合、為替リスクは短期的な損益に影響を与えますが、長期的なリターンには大きな影響を与えない可能性があります。

為替リスクの長期的な影響のシミュレーション

例えば、20年間米国株に投資する場合を考えてみましょう。

年間の米国株の期待リターンが7%で、為替レートが年間平均1%変動すると仮定します。

* **円安の場合:** 為替差益が年間1%上乗せされるため、実質的なリターンは8%となります。

* **円高の場合:** 為替差損が年間1%差し引かれるため、実質的なリターンは6%となります。

20年間で考えると、1%のリターンの差は大きな差となります。

複利効果を考慮すると、最終的な資産額には数百万、数千万円の差が生じる可能性もあります。

為替リスクへの長期的な対策

長期的な為替リスクへの対策としては、以下の方法が考えられます。

* **分散投資:** 米国株だけでなく、新興国株や債券など、異なる資産クラスに分散投資することで、為替リスクを分散できます。

* **積立投資:** 毎月一定額を積み立てることで、為替レートの変動による影響を平準化できます(ドルコスト平均法)。

* **為替ヘッジの長期利用:** 長期的な為替ヘッジを行うことで、為替レートの変動リスクを固定できますが、ヘッジコストが長期的にかかる点に注意が必要です。

為替リスクを理解した上での長期投資戦略

長期的な米国株投資を行う際には、為替リスクを完全に回避することは難しいですが、リスクを理解した上で適切な対策を講じることで、より安定した投資成果を目指すことができます。

為替リスクは、長期投資におけるリターンを大きく左右する可能性があるため、常に意識しておく必要があります。

- 長期的な為替変動のパターンを理解する

- 分散投資と積立投資によるリスク軽減

- 為替リスクを考慮した上で長期投資戦略を立てる

複雑な税制と確定申告

米国株投資で利益を得た場合、税金の取り扱いが複雑になることがあります。

日本の税制とアメリカの税制の両方を理解し、適切に確定申告を行う必要があります。

税金の計算方法や申告手続きを間違えると、追徴課税や延滞税が発生する可能性もあります。

ここでは、米国株投資における税金の計算方法、確定申告の手続き、注意点について解説します。

複雑な税制を理解し、スムーズな確定申告を行いましょう。

外国税額控除の仕組み:計算の複雑さ

米国株投資で得た配当金や譲渡益には、アメリカで税金が課税される場合があります。

日本でも同様に課税対象となるため、二重課税を避けるための制度が「外国税額控除」です。

しかし、その計算方法が複雑で、多くの投資家にとって理解しにくいのが現状です。

外国税額控除の基本的な仕組み

外国税額控除とは、外国で課税された税金の一部または全部を、日本の所得税や復興特別所得税、住民税から控除できる制度です。

これにより、二重課税を回避し、投資家の税負担を軽減することができます。

ただし、控除できる金額には上限があり、以下のいずれか低い方の金額が控除限度額となります。

1. **所得税・復興特別所得税の控除限度額:** その年の所得税・復興特別所得税額 × (国外所得総額 ÷ 所得総額)

2. **住民税の控除限度額:** その年の所得税・復興特別所得税で控除しきれなかった金額 × 12%

外国税額控除の計算例

例えば、年間の所得総額が500万円で、そのうち米国株の配当金による国外所得が100万円だったとします。

また、アメリカで課税された税金が10万円だったとします。

1. **所得税・復興特別所得税の控除限度額:** 50万円(所得税・復興特別所得税額) × (100万円 ÷ 500万円) = 10万円

2. **住民税の控除限度額:** (10万円 – 10万円) × 12% = 0円

この場合、所得税・復興特別所得税の控除限度額は10万円となり、アメリカで課税された税金10万円を全額控除できます。

住民税の控除限度額は0円となります。

外国税額控除の複雑さの要因

外国税額控除の計算が複雑になる要因はいくつかあります。

* **所得区分:** 株式の配当金や譲渡益など、所得の種類によって計算方法が異なる場合があります。

* **控除限度額の計算:** 控除限度額の計算には、所得総額や国外所得総額など、様々な要素を考慮する必要があります。

* **添付書類:** 確定申告の際には、外国で課税されたことを証明する書類(外国税額控除に関する明細書など)を添付する必要があります。

外国税額控除をスムーズに行うための対策

外国税額控除をスムーズに行うためには、以下の対策が有効です。

* **税理士への相談:** 税金の専門家である税理士に相談することで、複雑な計算や申告手続きを代行してもらうことができます。

* **税務署への相談:** 税務署の窓口で相談することで、税金の計算方法や申告手続きについてアドバイスを受けることができます。

* **税務関連ソフトの利用:** 税務関連ソフトを利用することで、自動的に税金の計算を行い、確定申告書を作成することができます。

外国税額控除は、米国株投資における税負担を軽減するための重要な制度ですが、計算が複雑なため、注意が必要です。

税理士や税務署に相談するなど、専門家のサポートを受けながら、適切に申告手続きを行いましょう。

- 外国税額控除の仕組みを理解する

- 税理士や税務署に相談する

- 税務関連ソフトを利用する

二重課税の可能性:源泉徴収と確定申告

米国株投資では、配当金や譲渡益に対して、アメリカと日本の両方で課税される可能性があります。

この二重課税を回避するためには、外国税額控除の適用を受ける必要がありますが、源泉徴収された税金の取り扱いにも注意が必要です。

源泉徴収とは

源泉徴収とは、所得を支払う者が、所得税などをあらかじめ差し引いて国に納付する制度です。

米国株の配当金を受け取る場合、アメリカの税法に基づき、一定の税率で源泉徴収されることがあります。

例えば、アメリカの税法では、外国居住者に対する配当金に対して、一般的に10%の税率で源泉徴収が行われます。

確定申告の必要性

米国株投資で利益を得た場合、原則として確定申告を行う必要があります。

確定申告では、年間の所得を計算し、所得税などの税金を納付します。

米国で源泉徴収された税金がある場合は、確定申告で外国税額控除を適用することで、二重課税を回避することができます。

確定申告の手続き

確定申告の手続きは、以下の流れで行います。

1. **所得の計算:** 年間の配当金や譲渡益などの所得を計算します。

2. **必要書類の準備:** 源泉徴収票や取引報告書など、確定申告に必要な書類を準備します。

3. **確定申告書の作成:** 確定申告書を作成します。税務署の窓口や税務関連ソフトを利用して作成することができます。

4. **確定申告書の提出:** 作成した確定申告書を税務署に提出します。e-Taxを利用してオンラインで提出することも可能です。

5. **納税:** 計算された税金を納付します。

確定申告の注意点

確定申告を行う際には、以下の点に注意が必要です。

* **申告期限:** 確定申告の申告期限は、原則として毎年3月15日です。期限を過ぎると、延滞税が課される場合があります。

* **必要書類の保管:** 確定申告に使用した書類は、一定期間(一般的に5年間)保管する必要があります。

* **税務署からの問い合わせ:** 確定申告の内容について、税務署から問い合わせが来る場合があります。問い合わせには誠実に対応しましょう。

二重課税を回避するための対策

二重課税を回避するためには、以下の対策が有効です。

* **外国税額控除の適用:** 確定申告で外国税額控除を適用することで、二重課税を回避することができます。

* **租税条約の確認:** 日本とアメリカの間には租税条約があり、源泉徴収税率が軽減される場合があります。租税条約の内容を確認しましょう。

* **税理士への相談:** 税理士に相談することで、税金の計算や申告手続きを代行してもらうことができます。

米国株投資における税金の取り扱いは複雑ですが、確定申告を適切に行うことで、二重課税を回避し、税負担を軽減することができます。

- 源泉徴収の仕組みを理解する

- 確定申告の必要性と手続きを把握する

- 二重課税を回避するための対策を講じる

税制改正の影響:常に最新情報の確認

税制は、頻繁に改正される可能性があります。

米国株投資に関する税制も例外ではなく、改正内容によっては、投資戦略や確定申告に大きな影響を与えることがあります。

常に最新の税制情報を確認し、適切な対応を取ることが重要です。

税制改正の頻度と内容

税制は、経済状況や社会情勢の変化に対応するため、毎年のように改正される可能性があります。

改正の内容は、所得税率の変更、控除額の変更、税制優遇措置の導入・廃止など、多岐にわたります。

米国株投資に関する税制も、アメリカと日本の両国で改正される可能性があり、常に注意が必要です。

税制改正が投資戦略に与える影響

税制改正は、投資戦略に大きな影響を与える可能性があります。

例えば、株式の譲渡益に対する税率が引き上げられた場合、長期保有のメリットが薄れ、短期的な売買を繰り返す戦略が有利になる可能性があります。

また、特定の投資に対する税制優遇措置が導入された場合、その投資を積極的に行うことで、税負担を軽減することができます。

税制改正が確定申告に与える影響

税制改正は、確定申告の手続きにも影響を与えます。

例えば、控除額が変更された場合、確定申告書に記載する金額を修正する必要があります。

また、新たな添付書類が必要になる場合もあります。

最新の税制情報を確認する方法

最新の税制情報を確認するためには、以下の方法が有効です。

* **税務署のウェブサイト:** 国税庁のウェブサイトでは、最新の税制改正情報や確定申告に関する情報が掲載されています。

* **税理士事務所のウェブサイト:** 税理士事務所のウェブサイトでは、税制改正に関する解説や、確定申告に関する情報が掲載されていることがあります。

* **経済ニュース:** 経済ニュースでは、税制改正に関する情報が報道されることがあります。

* **税務関連書籍:** 税務関連書籍では、税制改正に関する情報が詳しく解説されています。

税理士への相談の重要性

税制改正は複雑なため、税理士に相談することが最も確実な方法です。

税理士は、最新の税制情報を把握しており、個々の投資家の状況に合わせて、最適なアドバイスを提供してくれます。

確定申告の代行だけでなく、税務に関する様々な相談に乗ってくれるため、安心して米国株投資を行うことができます。

情報収集の習慣化

税制は常に変化するため、一度情報を確認しただけで安心するのではなく、定期的に最新情報を確認する習慣をつけましょう。

税務署や税理士事務所のウェブサイトを定期的にチェックしたり、経済ニュースに関心を払ったりすることで、税制改正に迅速に対応することができます。

米国株投資を行う上で、税制改正の影響は無視できません。

常に最新情報を確認し、適切な対応を取ることで、税負担を軽減し、より効率的な投資を行いましょう。

- 税制改正の頻度と内容を把握する

- 最新の税制情報を確認する方法を知る

- 税理士への相談を検討する

情報収集の壁とタイムラグ

米国株投資を行う上で、情報収集は非常に重要ですが、言語の壁やタイムラグといったデメリットが存在します。

日本の株式市場に比べて、米国市場に関する情報は英語で提供されることが多く、リアルタイムな情報を入手するのも難しい場合があります。

ここでは、米国株投資における情報収集の難しさ、タイムラグの影響、情報格差について解説します。

情報収集の壁を乗り越え、より正確な情報に基づいて投資判断を行いましょう。

英語情報の理解:言語の障壁

米国株に関する情報の多くは英語で提供されており、日本語で入手できる情報は限られています。

決算情報、ニュース記事、アナリストレポートなど、投資判断に必要な情報を理解するためには、英語の読解力が必要となります。

英語情報の種類と内容

米国株投資に関連する英語情報には、以下のようなものがあります。

* **企業ウェブサイト:** 企業のIR情報、ニュースリリース、財務諸表などが掲載されています。

* **ニュース記事:** Wall Street Journal、Bloomberg、Reutersなどの経済ニュースサイトで、米国企業の最新情報や市場動向が報道されます。

* **アナリストレポート:** 証券会社や調査機関のアナリストが、個別企業の分析や投資判断を提供します。

* **SEC(証券取引委員会)の報告書:** 米国企業は、SECに対して定期的に報告書を提出する義務があります。10-K(年次報告書)や10-Q(四半期報告書)などが代表的です。

* **投資関連ブログやフォーラム:** 投資家が情報交換や意見交換を行うブログやフォーラムも、情報源として活用できます。

英語情報の理解に必要なスキル

英語情報を理解するためには、以下のようなスキルが必要です。

* **一般的なビジネス英語:** 企業のIR情報やニュース記事を読むためには、一般的なビジネス英語の知識が必要です。

* **会計・財務用語:** 財務諸表を理解するためには、会計・財務用語の知識が必要です。

* **投資関連用語:** 株式、債券、デリバティブなど、投資関連用語の知識が必要です。

英語が苦手な場合の対策

英語が苦手な場合でも、米国株投資を諦める必要はありません。以下のような対策を講じることで、情報収集のハードルを下げることができます。

* **翻訳ツールの利用:** Google翻訳などの翻訳ツールを利用することで、英語の文章を日本語に翻訳することができます。ただし、翻訳の精度には限界があるため、重要な情報は原文も確認するようにしましょう。

* **英語学習:** 英語学習アプリやオンライン英会話などを利用して、英語力を向上させることができます。

* **日本語の情報源の活用:** 日本語で米国株に関する情報を提供しているウェブサイトや書籍を活用するのも有効です。

* **投資顧問サービスの利用:** 投資顧問サービスを利用することで、専門家が英語情報を分析し、投資判断をサポートしてくれます。

情報源の信頼性の確認

英語の情報源は玉石混交です。

信頼性の低い情報源を鵜呑みにしてしまうと、誤った投資判断につながる可能性があります。

情報の信頼性を確認するためには、以下の点に注意しましょう。

* **情報源の評判:** 情報源が信頼できる機関かどうかを確認しましょう。

* **情報の正確性:** 情報の内容が正確かどうか、複数の情報源と照らし合わせて確認しましょう。

* **情報の偏り:** 情報が特定の方向に偏っていないか確認しましょう。

英語情報の理解は、米国株投資における重要な課題の一つです。

英語が苦手な場合でも、様々な対策を講じることで、情報収集の壁を乗り越えることができます。

- 英語情報の種類と内容を把握する

- 英語が苦手な場合の対策を講じる

- 情報源の信頼性を確認する

情報格差の拡大:アクセスできる情報の偏り

米国株投資において、すべての投資家が平等に情報にアクセスできるわけではありません。

情報源、情報収集能力、資金力などによって、アクセスできる情報に偏りが生じ、情報格差が拡大する可能性があります。

情報格差の要因

情報格差が生じる要因は、主に以下の3つです。

* **情報源の偏り:** 一部の投資家は、証券会社や投資顧問会社から特別な情報提供を受けることができます。また、有料の情報サービスを利用することで、より詳細な情報にアクセスできます。

* **情報収集能力の差:** 英語の読解力、分析スキル、情報収集スキルなどによって、情報を効率的に収集・分析できる人とそうでない人がいます。

* **資金力の差:** 有料の情報サービスや投資顧問サービスを利用するためには、一定の資金が必要です。資金力のある投資家は、より多くの情報にアクセスできます。

情報格差が投資判断に与える影響

情報格差は、投資判断に大きな影響を与えます。

より多くの情報にアクセスできる投資家は、より正確な情報に基づいて投資判断を行うことができます。

一方、情報が少ない投資家は、誤った情報に基づいて投資判断を行い、損失を被る可能性があります。

情報格差を克服するための対策

情報格差を克服するためには、以下の対策が有効です。

* **無料の情報源の活用:** 企業ウェブサイト、ニュースサイト、SNSなど、無料で利用できる情報源を積極的に活用しましょう。

* **情報収集能力の向上:** 英語の学習、投資関連書籍の読書、セミナーへの参加などを通じて、情報収集能力を向上させましょう。

* **コミュニティへの参加:** 投資家が集まるコミュニティに参加することで、情報交換や意見交換を行うことができます。

* **投資顧問サービスの利用:** 資金に余裕がある場合は、投資顧問サービスを利用することで、専門家のアドバイスを受けることができます。

情報格差に対する意識

情報格差の存在を認識し、情報収集に努めることが重要です。

また、情報源の信頼性を常に確認し、誤った情報に惑わされないように注意しましょう。

情報格差は完全になくすことはできませんが、対策を講じることで、その影響を最小限に抑えることができます。

米国株投資においては、情報格差が存在することを認識し、情報収集に努めることが重要です。

- 情報格差の要因を理解する

- 情報格差を克服するための対策を講じる

- 情報格差に対する意識を持つ

市場のタイムラグ:日本時間とのずれ

米国市場は日本時間で夜間に取引が行われるため、リアルタイムな情報に基づいて迅速な投資判断を行うのが難しいというデメリットがあります。

特に、日中に仕事をしている人にとっては、市場の動向を常に把握し、適切なタイミングで取引を行うことが困難です。

米国市場の取引時間

米国市場(ニューヨーク証券取引所、NASDAQ)の取引時間は、米国東部時間で午前9時30分から午後4時までです。

日本時間では、以下のようになります。

* **通常:** 午後10時30分から午前5時まで

* **サマータイム期間中:** 午後9時30分から午前4時まで

タイムラグが投資判断に与える影響

タイムラグは、投資判断に以下のような影響を与えます。

* **情報伝達の遅延:** 日本時間の日中に発生したニュースや出来事が、米国市場の取引開始まで伝わらないことがあります。そのため、タイムリーな情報に基づいて投資判断を行うことができません。

* **価格変動リスク:** 米国市場が取引されている時間帯に、株価が大きく変動する可能性があります。日中に仕事をしている人は、リアルタイムで株価をチェックできないため、価格変動リスクにさらされます。

* **取引機会の損失:** 米国市場が取引されている時間帯に、絶好の買い時や売り時が訪れる可能性があります。しかし、日中に仕事をしている人は、取引時間外に注文を出す必要があるため、取引機会を逃してしまうことがあります。

タイムラグを克服するための対策

タイムラグを克服するためには、以下の対策が有効です。

* **取引時間の確認:** 米国市場の取引時間を把握し、取引時間外に注文を出す場合は、指値注文や逆指値注文などを活用しましょう。

* **情報収集の徹底:** 取引時間外でも、ニュースサイトや企業ウェブサイトなどをチェックし、できる限り多くの情報を収集しましょう。

* **自動売買システムの利用:** 自動売買システムを利用することで、設定した条件に基づいて自動的に取引を行うことができます。

* **早朝・深夜の取引:** 証券会社によっては、早朝や深夜に取引できるサービスを提供しています。これらのサービスを利用することで、タイムラグの影響を軽減することができます。

無理のない投資スタイルの確立

タイムラグを完全に克服することは難しいですが、自分に合った投資スタイルを確立することで、その影響を最小限に抑えることができます。

例えば、長期投資をメインとする場合は、短期的な株価変動に一喜一憂せず、じっくりと投資を続けることができます。

米国株投資においては、市場のタイムラグというデメリットを理解し、適切な対策を講じることが重要です。

- 米国市場の取引時間を把握する

- タイムラグを克服するための対策を講じる

- 無理のない投資スタイルを確立する

個別銘柄選択と情報過多のリスク

米国株投資の魅力の一つは、数多くの企業から投資対象を選べることです。

しかし、選択肢が多いことは、同時に情報過多による判断ミスや、個別銘柄の倒産リスクを高めることにも繋がります。

また、米国市場特有のボラティリティ(価格変動の大きさ)も、投資家にとって注意すべき点です。

ここでは、個別銘柄選択の難しさ、情報過多による判断ミス、個別銘柄の倒産リスク、米国市場のボラティリティについて解説します。

これらのリスクを理解し、適切な対策を講じることで、より安全な米国株投資を行いましょう。

情報過多による判断ミス

現代社会は情報過多の時代であり、投資においても例外ではありません。

特に米国株投資においては、英語の情報、ニュース、アナリストレポートなど、大量の情報が日々更新されます。

しかし、情報が多ければ多いほど、冷静な判断が難しくなり、誤った投資判断につながるリスクが高まります。

ここでは、情報過多による判断ミスの原因、具体的な事例、対策について解説します。

情報を適切に整理し、冷静な判断力を養うことで、情報過多のリスクを軽減しましょう。

フェイクニュースの蔓延:情報源の精査

インターネット上には、真偽不明の情報、誤った情報、意図的に歪められた情報など、様々なフェイクニュースが蔓延しています。

特に、SNSや匿名掲示板などでは、根拠のない情報が拡散されやすく、投資判断を誤らせる原因となることがあります。

フェイクニュースの種類

フェイクニュースには、以下のような種類があります。

* **誤情報(Misinformation):** 意図的ではない誤った情報。

* **偽情報(Disinformation):** 意図的に作成された虚偽の情報。

* **扇情的な情報(Sensationalism):** 誇張されたり、感情に訴えかけるような表現で書かれた情報。

フェイクニュースが投資判断に与える影響

フェイクニュースを鵜呑みにしてしまうと、以下のような誤った投資判断につながる可能性があります。

* **根拠のない株価上昇期待:** フェイクニュースによって、特定の銘柄に対する根拠のない株価上昇期待が高まり、高値で購入してしまう。

* **過剰な恐怖心:** フェイクニュースによって、市場全体や特定の銘柄に対する過剰な恐怖心が煽られ、安値で売却してしまう。

* **詐欺的な投資案件への勧誘:** フェイクニュースを装って、詐欺的な投資案件に勧誘される。

情報源の精査方法

フェイクニュースに騙されないためには、情報源を精査することが重要です。

* **情報源の信頼性の確認:** 情報源が信頼できる機関かどうかを確認しましょう。企業の公式サイト、公的機関のウェブサイト、信頼できるニュースサイトなどを利用しましょう。

* **情報の裏付け:** 複数の情報源を参照し、情報の内容が一致するかどうかを確認しましょう。

* **情報の偏りの確認:** 情報が特定の方向に偏っていないか確認しましょう。

* **URLの確認:** URLが正規のものと異なっていないか確認しましょう。

* **著者の確認:** 記事の著者が実在する人物かどうか、その人物の専門分野を確認しましょう。

批判的思考の重要性

フェイクニュースに騙されないためには、情報に対して批判的な思考を持つことが重要です。

情報を鵜呑みにするのではなく、「これは本当か?」「誰が言っているのか?」「なぜそう言えるのか?」と問いかける習慣をつけましょう。

フェイクニュースは、投資家にとって大きな脅威です。

情報源を精査し、批判的な思考を持つことで、フェイクニュースに騙されるリスクを軽減しましょう。

- フェイクニュースの種類を理解する

- 情報源の信頼性を確認する

- 批判的思考を養う

アナリストレポートの落とし穴:鵜呑みにしない

証券会社や調査機関のアナリストが作成するレポートは、投資判断の参考になる情報源の一つです。

しかし、アナリストレポートには、バイアス(偏り)が含まれている可能性や、誤った情報が含まれている可能性もあります。

アナリストレポートを鵜呑みにすると、誤った投資判断につながるリスクがあります。

アナリストレポートの種類と内容

アナリストレポートには、以下のような種類があります。

* **個別企業レポート:** 個別企業の業績分析、財務分析、株価目標などが記載されています。

* **業界レポート:** 特定の業界の動向や成長見通しなどが記載されています。

* **マクロ経済レポート:** マクロ経済の動向や市場全体の見通しなどが記載されています。

アナリストレポートのバイアスの要因

アナリストレポートには、以下のようなバイアスが含まれている可能性があります。

* **利益相反:** アナリストが所属する証券会社が、特定の企業と取引関係がある場合、その企業に有利なレポートを作成する可能性があります。

* **楽観的な傾向:** アナリストは、投資家を惹きつけるために、楽観的な見通しを示す傾向があります。

* **過去の成功体験:** アナリストは、過去の成功体験に基づいて、特定の投資戦略を推奨する傾向があります。

アナリストレポートの誤った情報の要因

アナリストレポートには、以下のような誤った情報が含まれている可能性があります。

* **情報の誤り:** アナリストが、企業から提供された情報を誤って解釈したり、誤った情報を基に分析したりする可能性があります。

* **予測の誤り:** アナリストが、将来の業績や市場動向を予測する際に、誤った前提やモデルを使用する可能性があります。

アナリストレポートの活用方法

アナリストレポートを参考にする際には、以下の点に注意しましょう。

* **複数のレポートを参照する:** 複数のアナリストレポートを参照し、異なる意見や視点を取り入れましょう。

* **情報源の確認:** レポートに記載されている情報の根拠を確認しましょう。企業の公式サイトや公的機関のウェブサイトなどを参照しましょう。

* **批判的な思考:** レポートの内容を鵜呑みにせず、批判的な視点を持って分析しましょう。

* **自分自身の判断:** アナリストレポートはあくまで参考情報として捉え、最終的な投資判断は自分自身で行いましょう。

アナリストレポートは、投資判断の参考になる情報源ですが、鵜呑みにすると誤った判断につながるリスクがあります。

複数のレポートを参照し、情報源を確認し、批判的な思考を持つことで、アナリストレポートを有効活用しましょう。

- アナリストレポートの種類と内容を理解する

- アナリストレポートのバイアスと誤った情報の要因を知る

- アナリストレポートを批判的に活用する

SNSの情報操作:バイアスの影響

SNSは、手軽に情報収集や意見交換ができる便利なツールですが、同時に情報操作のリスクも潜んでいます。

特定の投資家や企業が、意図的にSNSで情報を操作し、株価を操作したり、投資家を誘導したりする可能性があります。

SNSの情報を鵜呑みにすると、誤った投資判断につながるリスクがあります。

SNSの情報操作の手法

SNSの情報操作には、以下のような手法があります。

* **偽アカウントの作成:** 複数の偽アカウントを作成し、特定の銘柄に対する好意的なコメントを投稿する。

* **インフルエンサーの利用:** インフルエンサーに報酬を支払い、特定の銘柄を推奨させる。

* **ネガティブキャンペーン:** 競合他社の株価を下げるために、ネガティブな情報を拡散する。

* **風説の流布:** 根拠のない情報を流布し、投資家の不安を煽る。

SNSの情報操作が投資判断に与える影響

SNSの情報操作に騙されると、以下のような誤った投資判断につながる可能性があります。

* **FOMO(Fear of Missing Out):** SNSで特定の銘柄に対する期待が高まり、買いそびれることへの恐怖心から、高値で購入してしまう。

* **過剰な自信:** SNSで自分の投資判断を肯定する情報ばかりを目にすることで、過剰な自信を持ち、リスクの高い投資を行ってしまう。

* **狼狽売り:** SNSでネガティブな情報が拡散され、不安から安値で売却してしまう。

SNS情報の見極め方

SNSの情報を参考にする際には、以下の点に注意しましょう。

* **情報源の匿名性:** 匿名アカウントからの情報は、信頼性が低いと考えましょう。

* **情報の偏り:** 特定の銘柄に対する好意的なコメントばかりが目立つ場合は、情報操作の可能性があります。

* **感情的な表現:** 感情的な表現が多い情報は、冷静な判断を妨げる可能性があります。

* **フォロワー数やエンゲージメント:** フォロワー数やエンゲージメントが多いアカウントでも、情報操作を行っている可能性があります。

バイアスへの自覚

人間は、自分の意見を肯定する情報に惹かれる傾向があります(確証バイアス)。

SNSで情報を収集する際には、自分の意見と異なる情報にも積極的に触れ、客観的な視点を持つように心がけましょう。

SNSは便利なツールですが、情報操作のリスクも存在します。

SNSの情報を鵜呑みにせず、情報源の信頼性を確認し、バイアスに自覚的になることで、SNSの情報操作による誤った投資判断を防ぎましょう。

- SNSの情報操作の手法を知る

- SNS情報の見極め方を学ぶ

- バイアスへの自覚を持つ

個別銘柄の倒産リスク

米国株投資では、個別銘柄に投資するため、その企業が倒産した場合、投資資金を失う可能性があります。

分散投資によってリスクを軽減できますが、倒産リスクを完全に回避することはできません。

特に、新興企業や経営状況が不安定な企業への投資は、倒産リスクが高いことを認識しておく必要があります。

ここでは、個別銘柄の倒産リスクの原因、倒産した場合の影響、対策について解説します。

倒産リスクを理解し、適切なリスク管理を行うことで、損失を最小限に抑えましょう。

日本企業との違い:企業文化と法規制

米国企業と日本企業では、企業文化や法規制が異なるため、投資判断を行う上で注意が必要です。

米国企業は、株主重視の経営を行う傾向が強く、短期的な利益を追求する傾向があります。

また、法規制も日本とは異なるため、情報開示のタイミングや内容に違いがあります。

企業文化の違い

* **株主重視の経営:** 米国企業は、株主価値の最大化を重視する傾向があります。そのため、短期的な利益を追求する経営戦略を取ることがあります。一方、日本企業は、従業員や取引先との関係を重視する傾向があり、長期的な視点で経営を行うことがあります。

* **M&Aの活発さ:** 米国企業は、M&A(合併・買収)を積極的に行う傾向があります。M&Aによって企業規模を拡大したり、事業の多角化を図ったりすることがあります。一方、日本企業は、M&Aに慎重な傾向があります。

* **リストラ:** 米国企業は、業績が悪化した際に、リストラ(人員削減)を比較的容易に行う傾向があります。一方、日本企業は、雇用を重視する傾向があり、リストラを避けようとする傾向があります。

法規制の違い

* **情報開示:** 米国企業は、SEC(証券取引委員会)に対して、詳細な財務情報や経営情報を開示する義務があります。一方、日本企業も、金融商品取引法に基づいて情報開示を行う義務がありますが、開示内容やタイミングに違いがあります。

* **インサイダー取引:** 米国では、インサイダー取引に対する規制が厳しく、違反した場合の罰則も重いです。一方、日本でも、インサイダー取引は禁止されていますが、規制の厳しさや罰則に違いがあります。

* **訴訟リスク:** 米国は、訴訟社会であり、企業が訴訟を起こされるリスクが高いです。特に、集団訴訟(クラスアクション)が起こされると、多額の賠償金を支払う必要が生じる場合があります。

投資判断における注意点

米国企業と日本企業の違いを理解した上で、投資判断を行う必要があります。

* **財務分析:** 企業の財務状況を分析する際には、米国会計基準(US GAAP)と日本会計基準(JGAAP)の違いを理解しておく必要があります。

* **経営戦略:** 企業の経営戦略を評価する際には、短期的な利益だけでなく、長期的な成長性も考慮する必要があります。

* **リスク管理:** 訴訟リスクやM&Aリスクなど、米国企業特有のリスクも考慮し、適切なリスク管理を行う必要があります。

米国株投資を行う際には、米国企業と日本企業の違いを理解し、適切な投資判断を行いましょう。

- 米国企業と日本企業の企業文化の違いを理解する

- 米国企業と日本企業の法規制の違いを理解する

- 企業分析やリスク管理において、これらの違いを考慮する

情報開示の遅れ:リアルタイムの情報入手困難

米国企業の情報開示は、日本企業に比べて迅速に行われるとは限りません。

特に、中小企業や新興企業の場合、情報開示の頻度が低かったり、開示される情報が少なかったりすることがあります。

リアルタイムな情報を入手することが難しいため、投資判断が遅れる可能性があります。

情報開示のタイミング

米国企業は、SEC(証券取引委員会)に対して、四半期ごとに財務報告書(10-Q)を提出する義務があります。

また、年次報告書(10-K)も提出する必要があります。

これらの報告書は、SECのウェブサイトで公開されますが、提出までに時間がかかる場合があります。

また、重要な経営情報やニュースリリースは、企業ウェブサイトやニュースサイトで公開されますが、すべての情報がリアルタイムで公開されるとは限りません。

情報開示の遅れが投資判断に与える影響

情報開示の遅れは、投資判断に以下のような影響を与える可能性があります。

* **株価変動への対応の遅れ:** 重要な情報が公開されるのが遅れた場合、株価が大きく変動する可能性があります。リアルタイムで情報が入手できない場合、適切なタイミングで売買することが難しくなります。

* **誤った情報に基づく投資判断:** 最新の情報が入手できない場合、古い情報や誤った情報に基づいて投資判断をしてしまう可能性があります。

* **インサイダー取引のリスク:** 企業内部の関係者が、未公開の重要情報に基づいて株式を売買するインサイダー取引が行われるリスクがあります。

リアルタイムな情報入手のための対策

リアルタイムな情報を入手するためには、以下の対策が有効です。

* **有料の情報サービスの利用:** リアルタイムなニュースや企業情報を提供する有料の情報サービスを利用する。

* **企業ウェブサイトの定期的なチェック:** 企業ウェブサイトを定期的にチェックし、最新のニュースリリースやIR情報を確認する。

* **SNSの活用:** SNSで企業や業界関係者をフォローし、最新の情報を収集する。

* **英語ニュースサイトの活用:** 英語ニュースサイトを定期的にチェックし、米国企業の最新情報を収集する。

情報開示の遅れを考慮した投資戦略

情報開示の遅れがあることを考慮し、長期的な視点で投資を行うことが重要です。

短期的な株価変動に一喜一憂せず、企業の長期的な成長性を見極めるようにしましょう。

また、分散投資によってリスクを軽減することも有効です。

米国株投資を行う際には、情報開示の遅れがあることを認識し、様々な情報源を活用してリアルタイムな情報収集に努めましょう。

- 米国企業の情報開示のタイミングを把握する

- リアルタイムな情報入手のための対策を講じる

- 情報開示の遅れを考慮した投資戦略を立てる

カントリーリスク:アメリカ経済の動向

米国株投資は、アメリカ経済の動向に大きく影響を受けます。

アメリカ経済が減速した場合や、政治・社会情勢が不安定になった場合、米国株の株価が下落する可能性があります。

カントリーリスクを理解し、アメリカ経済の動向を常に把握しておくことが重要です。

カントリーリスクとは

カントリーリスクとは、特定の国に投資する際に伴うリスクのことで、主に以下のものが挙げられます。

* **経済リスク:** 経済成長の鈍化、インフレ、財政赤字、貿易赤字など、経済状況が悪化するリスク。

* **政治リスク:** 政権交代、政策変更、紛争、テロなど、政治情勢が不安定になるリスク。

* **社会リスク:** デモ、ストライキ、犯罪、感染症の流行など、社会情勢が不安定になるリスク。

* **為替リスク:** 為替レートが変動するリスク。

アメリカ経済の現状と課題

アメリカ経済は、世界経済の中心的な存在ですが、様々な課題を抱えています。

* **インフレ:** インフレ率が高止まりしており、FRB(連邦準備制度理事会)が利上げを継続しています。利上げは、景気減速につながる可能性があります。

* **財政赤字:** 財政赤字が拡大しており、政府債務が増加しています。政府債務の増加は、金利上昇につながる可能性があります。

* **格差:** 所得格差が拡大しており、社会不安が高まっています。

* **地政学リスク:** 中国との対立、ロシアのウクライナ侵攻など、地政学リスクが高まっています。

カントリーリスクが米国株投資に与える影響

アメリカ経済が悪化した場合や、政治・社会情勢が不安定になった場合、米国株の株価が下落する可能性があります。

特に、景気敏感株や中小企業の株価は、経済状況の影響を受けやすい傾向があります。

また、地政学リスクが高まった場合、市場全体の投資家心理が悪化し、株価が下落する可能性があります。

カントリーリスクへの対策

カントリーリスクを軽減するためには、以下の対策が有効です。

* **分散投資:** 米国株だけでなく、他の国の株式や債券など、様々な資産に分散投資する。

* **情報収集:** アメリカ経済の動向や政治・社会情勢に関する情報を常に収集する。

* **リスク管理:** リスク許容度に応じて、投資額を調整する。

* **長期投資:** 短期的な株価変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を行う。

米国株投資を行う際には、カントリーリスクを理解し、アメリカ経済の動向を常に把握しておくことが重要です。

- カントリーリスクの種類と影響を理解する

- アメリカ経済の現状と課題を把握する

- カントリーリスクへの対策を講じる

米国市場特有のボラティリティ

米国市場は、日本市場に比べてボラティリティ(価格変動の大きさ)が高い傾向があります。

特に、ハイテク株やグロース株は、株価が急騰・急落することがあり、投資家は注意が必要です。

また、金利変動や地政学リスクも、米国市場のボラティリティを高める要因となります。

ここでは、米国市場のボラティリティの原因、影響、対策について解説します。

ボラティリティを理解し、適切なリスク管理を行うことで、安心して米国株投資を行いましょう。

ハイテク株の急騰・急落:市場の過熱感

米国市場、特にハイテク株は、時に過熱感を帯び、短期間で株価が急騰・急落する傾向があります。

これは、投資家の期待感や楽観的な見通しが先行し、実態を伴わない株価上昇を引き起こすことが原因です。

このような過熱感は、調整局面に入ると急激な株価下落につながるリスクを孕んでいます。

ハイテク株の特性

ハイテク株は、成長性が高い反面、将来の収益に対する不確実性も高いという特徴があります。

そのため、投資家の期待感が株価に反映されやすく、株価が大きく変動しやすい傾向があります。

また、ハイテク業界は、技術革新のスピードが速いため、競争が激しく、企業の盛衰が激しいという特徴もあります。

過熱感の指標

市場の過熱感を測る指標としては、以下のようなものが挙げられます。

* **PER(株価収益率):** 株価が1株当たりの利益の何倍になっているかを示す指標。PERが高いほど、株価が割高になっていると考えられます。

* **PBR(株価純資産倍率):** 株価が1株当たりの純資産の何倍になっているかを示す指標。PBRが高いほど、株価が割高になっていると考えられます。

* **ボラティリティ指数(VIX):** 今後の市場の変動予想を示す指数。VIXが高いほど、市場の不確実性が高まっていると考えられます。

* **ニュースやSNSの動向:** 特定の銘柄に対する楽観的なニュースやコメントがSNSで拡散されている場合、市場が過熱している可能性があります。

急騰・急落への対策

ハイテク株の急騰・急落に巻き込まれないためには、以下の対策が有効です。

* **長期投資:** 短期的な株価変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を行う。

* **分散投資:** ハイテク株だけでなく、他の業種の株式や債券など、様々な資産に分散投資する。

* **冷静な判断:** ニュースやSNSの情報に惑わされず、冷静な判断に基づいて投資を行う。

* **損切りルールの設定:** 株価が一定の割合で下落した場合、自動的に売却する損切りルールを設定する。

過熱感に注意した投資戦略

市場が過熱していると感じた場合は、以下のような投資戦略を検討しましょう。

* **ポジションの縮小:** 株式の保有割合を減らし、現金比率を高める。

* **割安株へのシフト:** PERやPBRが低い割安株に投資する。

* **逆張り戦略:** 株価が下落した際に、積極的に買いを入れる。

米国株投資、特にハイテク株投資においては、市場の過熱感に注意し、冷静な判断に基づいた投資を行うことが重要です。

- ハイテク株の特性を理解する

- 市場の過熱感を測る指標を把握する

- 急騰・急落に巻き込まれないための対策を講じる

金利変動の影響:金融政策への敏感さ

米国市場は、金利変動に非常に敏感です。

FRB(連邦準備制度理事会)が金融政策を変更すると、株価が大きく変動することがあります。

金利上昇は、企業の借入コストを増加させ、景気減速につながる可能性があるため、株価下落の要因となります。

金利と株価の関係

一般的に、金利と株価は逆相関の関係にあると言われています。

* **金利上昇:** 企業の借入コストが増加し、利益が圧迫される。また、債券の魅力が増し、株式から債券に資金がシフトする。

そのため、株価が下落する傾向があります。

* **金利低下:** 企業の借入コストが減少し、利益が増加する。また、債券の魅力が減少し、債券から株式に資金がシフトする。

そのため、株価が上昇する傾向があります。

FRBの金融政策

FRBは、米国の経済状況に応じて、金融政策を決定します。

主な金融政策としては、以下のようなものがあります。

* **政策金利の変更:** FF金利(フェデラル・ファンド金利)の誘導目標レンジを変更することで、市場金利をコントロールします。

* **量的緩和(QE):** 国債などを購入することで、市場に資金を供給します。

* **量的引き締め(QT):** 国債などの保有資産を縮小することで、市場から資金を回収します。

金利変動への対策

金利変動による株価変動リスクを軽減するためには、以下の対策が有効です。

* **分散投資:** 金利の影響を受けにくい業種の株式や債券など、様々な資産に分散投資する。

* **情報収集:** FRBの金融政策に関する情報を常に収集する。

* **金利変動に強い銘柄の選択:** 金利上昇局面でも業績が安定している企業や、インフラ関連企業など、金利変動に強い銘柄を選択する。

* **債券投資:** 金利上昇局面では、変動金利債券やインフレ連動債など、金利上昇のメリットを享受できる債券に投資する。

金利動向を予測した投資戦略

金利動向を予測することは非常に難しいですが、FRBの金融政策に関する情報を分析することで、ある程度の予測は可能です。

* **金利上昇局面:** 割安株や高配当株に投資する。

* **金利低下局面:** グロース株やハイテク株に投資する。

米国株投資においては、金利変動が株価に与える影響を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

- 金利と株価の関係を理解する

- FRBの金融政策を把握する

- 金利変動への対策を講じる

地政学リスク:国際情勢の影響

米国市場は、地政学リスクの影響を受けやすい傾向があります。

国際的な紛争、テロ、政情不安などが発生すると、投資家心理が悪化し、株価が下落することがあります。

特に、米国が直接関与する可能性のある紛争や、米国経済に大きな影響を与える可能性のある出来事には注意が必要です。

地政学リスクの例

地政学リスクの例としては、以下のようなものが挙げられます。

* **国際紛争:** ロシアのウクライナ侵攻、中東地域の紛争、台湾海峡の緊張など。

* **テロ:** 米国内でのテロ、海外での米国関連施設に対するテロなど。

* **政情不安:** 主要国の政権交代、政治的な混乱など。

* **貿易摩擦:** 米国と中国の貿易摩擦など。

* **サイバー攻撃:** 米国企業や政府機関に対するサイバー攻撃など。

地政学リスクが米国株投資に与える影響

地政学リスクが高まると、投資家心理が悪化し、以下のような影響が出ることがあります。

* **株価下落:** リスク回避のために、株式が売られ、安全資産(金、米国債など)に資金がシフトする。

* **ボラティリティの上昇:** 株価の変動幅が大きくなる。

* **特定のセクターへの影響:** 防衛関連株は上昇する一方、エネルギー関連株や旅行関連株は下落するなど、特定のセクターに影響が出る。

地政学リスクへの対策

地政学リスクによる株価変動リスクを軽減するためには、以下の対策が有効です。

* **分散投資:** 地政学リスクの影響を受けにくい業種の株式や債券、不動産など、様々な資産に分散投資する。

* **情報収集:** 国際情勢に関する情報を常に収集する。

* **リスク管理:** リスク許容度に応じて、投資額を調整する。

* **長期投資:** 短期的な株価変動に一喜一憂せず、長期的な視点で投資を行う。

* **安全資産の保有:** 金や米国債など、安全資産をポートフォリオに組み込む。

地政学リスクを予測した投資戦略

地政学リスクを予測することは非常に難しいですが、国際情勢に関する情報を分析することで、ある程度の予測は可能です。

* **リスク回避姿勢:** 地政学リスクが高まった場合は、株式の保有割合を減らし、現金比率を高める。

* **ディフェンシブ銘柄へのシフト:** 生活必需品関連株やヘルスケア関連株など、景気変動の影響を受けにくいディフェンシブ銘柄に投資する。

* **逆張り戦略:** 地政学リスクによる株価下落時に、割安になった優良銘柄を買い入れる。

米国株投資においては、地政学リスクが株価に与える影響を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

- 地政学リスクの例を理解する

- 地政学リスクが米国株投資に与える影響を把握する

- 地政学リスクへの対策を講じる

手数料と取引コストの罠

米国株投資を行う際には、取引手数料、為替手数料、情報利用料、口座維持費など、様々なコストが発生します。

これらのコストは、投資リターンを圧迫する要因となるため、事前にしっかりと把握しておく必要があります。

また、近年増加している米国株投資詐欺にも注意が必要です。

ここでは、米国株投資における手数料と取引コストの種類、コスト削減の方法、詐欺のリスクについて解説します。

コストを意識し、詐欺に遭わないように注意することで、より効率的な米国株投資を行いましょう。

取引手数料と為替手数料

米国株投資を行う際には、必ずと言っていいほど取引手数料と為替手数料が発生します。

これらの手数料は、証券会社によって異なり、投資スタイルや取引頻度によって、トータルのコストに大きな差が出ることがあります。

手数料を比較検討し、自分に合った証券会社を選ぶことが重要です。

ここでは、取引手数料と為替手数料の種類、証券会社ごとの手数料比較、手数料を抑えるためのポイントについて解説します。

手数料を理解し、コストを意識した投資を行いましょう。

国内証券会社の手数料:隠れたコスト

国内証券会社を通じて米国株投資を行う場合、取引手数料以外にも、為替手数料や口座管理手数料など、様々な手数料が発生する可能性があります。

これらの手数料は、一見すると少額でも、取引回数が増えるほど、トータルコストに大きな影響を与えます。

手数料体系をしっかりと理解し、隠れたコストにも注意を払いましょう。

取引手数料の種類

国内証券会社における米国株の取引手数料は、主に以下の2つのタイプがあります。

* **約定代金に対する手数料:** 取引金額に応じて手数料が決まるタイプです。

例えば、「約定代金の0.495%(税込)、最低手数料0円」といったように設定されています。

この場合、取引金額が小さい場合は手数料が割安になりますが、取引金額が大きくなると手数料も高くなります。

* **一律手数料:** 取引金額に関わらず、一律の手数料がかかるタイプです。

例えば、「1回の取引あたり5米ドル」といったように設定されています。

この場合、取引金額が大きい場合は手数料が割安になりますが、取引金額が小さい場合は手数料が割高になります。

為替手数料

米国株を購入する際には、日本円を米ドルに交換する必要があります。

この際、証券会社が定める為替レートで交換することになりますが、その為替レートには、証券会社の為替手数料が含まれています。

為替手数料は、通常、1米ドルあたり数銭程度ですが、取引金額が大きくなると、無視できない金額になります。

その他の手数料

国内証券会社によっては、以下の手数料が発生する場合があります。

* **口座管理手数料:** 口座を維持するためにかかる手数料です。近年は無料の証券会社が増えていますが、一部の証券会社では有料の場合があります。

* **入出金手数料:** 証券口座に入金したり、出金したりする際に

海外証券会社の手数料:送金手数料と為替手数料

海外証券会社を利用する場合、取引手数料は比較的安い傾向にありますが、送金手数料や為替手数料が発生する可能性があります。

これらの手数料は、国内証券会社よりも高くなる場合があり、特に送金手数料は高額になることがあるため注意が必要です。

取引手数料

海外証券会社の取引手数料は、多くの場合、1株あたり数セント程度と、国内証券会社よりも割安に設定されています。

ただし、証券会社によっては、最低手数料が設定されている場合や、取引頻度が低いと口座維持手数料が発生する場合があります。

送金手数料

海外証券会社に資金を送金する場合、日本の銀行から海外の銀行に送金することになります。

この際、銀行ごとに異なる送金手数料が発生します。

送金手数料は、通常、数千円程度ですが、送金額が大きい場合は、さらに高くなることがあります。

また、中継銀行を経由して送金される場合、中継銀行手数料が別途発生する場合があります。

為替手数料

海外証券会社で取引を行う場合、米ドル建てで資金を保有する必要があります。

日本円を米ドルに交換する際には、証券会社が定める為替レートで交換することになりますが、その為替レートには、証券会社の為替手数料が含まれています。

海外証券会社の為替手数料は、国内証券会社よりも割高に設定されている場合があります。

その他の手数料

海外証券会社によっては、以下の手数料が発生する場合があります。

* **口座維持手数料:** 取引頻度が低い場合に発生する手数料です。

* **出金手数料:** 口座から資金を出金する際に発生する手数料です。

* **情報利用料:** リアルタイムの株価情報やアナリストレポートなどを利用するためにかかる

手数料比較の重要性:トータルコストの把握

米国株投資における手数料は、証券会社によって大きく異なります。

取引手数料だけでなく、為替手数料や口座管理手数料なども含めたトータルコストを把握し、比較検討することが重要です。

手数料を意識することで、投資リターンを最大化することができます。

手数料比較のポイント

手数料を比較する際には、以下の点に注意しましょう。

* **取引手数料:** 約定代金に対する手数料か、一律手数料かを確認し、自分の取引スタイルに合った手数料体系を選びましょう。

* **為替手数料:** 証券会社の為替レートを確認し、為替手数料が割安な証券会社を選びましょう。

* **口座管理手数料:** 口座管理手数料の有無を確認し、無料の証券会社を選びましょう。

* **入出金手数料:** 入出金手数料の有無と金額を確認し、手数料が割安な証券会社を選びましょう。

* **その他の手数料:** 情報利用料や出金手数料など、その他の手数料についても確認しましょう。

手数料シミュレーション

実際に手数料をシミュレーションしてみることで、トータルコストを把握することができます。

例えば、以下の条件で、A証券とB証券の手数料を比較してみましょう。

* **取引回数:** 月10回

* **1回の取引金額:** 10万円

* **A証券:** 約定代金の0.495%(税込)、最低手数料0円、為替手数料0.25円/ドル

* **B証券:** 1回の取引あたり5米ドル、為替手数料0.1円/ドル

この場合、A証券の手数料は、約5,000円/月、B証券の手数料は、約6,500円/月となり、A証券の方が割安になります。

手数料を抑えるための戦略

手数料を抑えるためには、以下の戦略が有効です。

* **取引回数を減らす:** 短期的な売買を繰り返すのではなく、長期的な視点で投資を行うことで、取引回数を減らすことができます。

* **まとめ買い:** まとめて

情報利用料と口座維持費

米国株投資を行う上で、取引手数料や為替手数料以外にも、情報利用料や口座維持費といったコストが発生する場合があります。

これらのコストは、見過ごされがちですが、長期的に見ると投資リターンに影響を与える可能性があります。

ここでは、情報利用料の種類と内容、口座維持費の有無と条件、これらのコストを抑えるための対策について解説します。

コストを把握し、無駄な出費を減らすことで、効率的な米国株投資を行いましょう。

リアルタイム情報料:情報の必要性とコスト

米国株投資を行う上で、リアルタイムの株価情報やニュースは、迅速な投資判断に不可欠な情報源です。

しかし、これらの情報を利用するためには、証券会社や情報ベンダーが提供する有料のサービスに加入する必要がある場合があります。

リアルタイム情報料は、投資戦略や情報収集の頻度によって、必要性とコストが見合わない場合もあります。

リアルタイム情報の内容

リアルタイム情報には、以下のようなものがあります。

* **株価情報:** 現在の株価、高値、安値、出来高など。

* **板情報:** 売り気配や買い気配など、取引所の注文状況。

* **ニュース:** 企業に関するニュースや経済ニュースなど。

* **アナリストレポート:** 証券会社のアナリストが作成した企業分析レポート。

リアルタイム情報の必要性

リアルタイム情報は、以下のような投資家にとって特に重要です。

* **デイトレーダー:** 短時間で売買を繰り返すデイトレーダーは、株価の変動を常に監視し、迅速な判断を行う必要があります。

* **スイングトレーダー:** 数日から数週間程度の期間で売買を行うスイングトレーダーも、株価のトレンドを把握し、適切なタイミングで売買を行う必要があります。

* **テクニカル分析を行う投資家:** チャートやテクニカル指標を用いて分析を行う投資家は、リアルタイムの株価情報が必要です。

リアルタイム情報のコスト

リアルタイム情報料は、証券会社や情報ベンダーによって異なり、月額数千円から数万円程度かかる場合があります。

また、情報の内容や提供方法によっても料金が異なります。

無料の情報源

リアルタイム情報以外にも、以下のような無料の情報源があります。

* **証券会社のウェブサイト:** 多くの証券会社では、遅延

口座維持費の有無:長期保有の影響

米国株投資を行う際、証券会社によっては口座維持費が発生する場合があります。

口座維持費は、口座を保有しているだけでかかる費用であり、取引回数が少ない場合や、長期保有を目的とする投資家にとっては、投資リターンを圧迫する要因となる可能性があります。

口座維持費の種類

口座維持費には、主に以下の2つのタイプがあります。

* **無条件でかかるタイプ:** 口座を保有しているだけで、毎月または毎年、一定の金額がかかるタイプです。

* **条件付きでかかるタイプ:** 一定期間、取引がない場合や、預かり資産が一定金額を下回る場合に、口座維持費がかかるタイプです。

口座維持費の金額

口座維持費の金額は、証券会社によって異なり、月額数百円から数千円程度かかる場合があります。

年間で考えると、数千円から数万円程度のコストになるため、無視できない金額です。

長期保有への影響

長期保有を目的とする投資家にとって、口座維持費は、投資リターンを圧迫する要因となります。

例えば、年間5%のリターンが期待できる米国株に投資した場合、年間の口座維持費が1%であれば、実質的なリターンは4%に減少します。

口座維持費無料の証券会社の選択

口座維持費を抑えるためには、口座維持費が無料の証券会社を選ぶことが重要です。

近年は、多くのネット証券で口座維持費が無料となっています。

口座維持費がかかる場合の対策

口座維持費がかかる証券会社を利用している場合は、以下の対策を検討しましょう。

* **取引回数を増やす:** 口座維持費がかからないように、定期的に取引を行う。

* **預かり資産を増やす:** 口座維持費がかからないように、預かり資産を一定金額以上にする

休眠口座のリスク:口座管理の重要性

米国株投資を行う際、長期間取引を行わない休眠口座には、様々なリスクが潜んでいます。

休眠口座は、不正利用の標的になりやすく、また、証券会社によっては口座が強制解約されたり、休眠口座管理手数料が発生したりする場合があります。

口座管理を徹底し、休眠口座のリスクを回避することが重要です。

休眠口座とは

休眠口座とは、一定期間(通常1年以上)、取引が行われていない口座のことです。

休眠口座になると、証券会社によっては、以下の措置が取られる場合があります。

* **取引制限:** 口座からの出金や株式の売買などが制限される。

* **口座凍結:** 口座が凍結され、一切の取引ができなくなる。

* **口座強制解約:** 証券会社が一方的に口座を解約する。

* **休眠口座管理手数料:** 休眠口座に対して、口座管理手数料が課金される。

休眠口座のリスク

休眠口座には、以下のようなリスクが潜んでいます。

* **不正利用:** 休眠口座は、不正利用の標的になりやすい。第三者が不正にログインし、口座から資金を盗んだり、株式を売買したりする可能性があります。

* **情報漏洩:** 休眠口座の情報が漏洩し、詐欺などの被害に遭う可能性があります。

* **資産の消失:** 口座が強制解約された場合、株式や現金などの資産が消失する可能性があります。

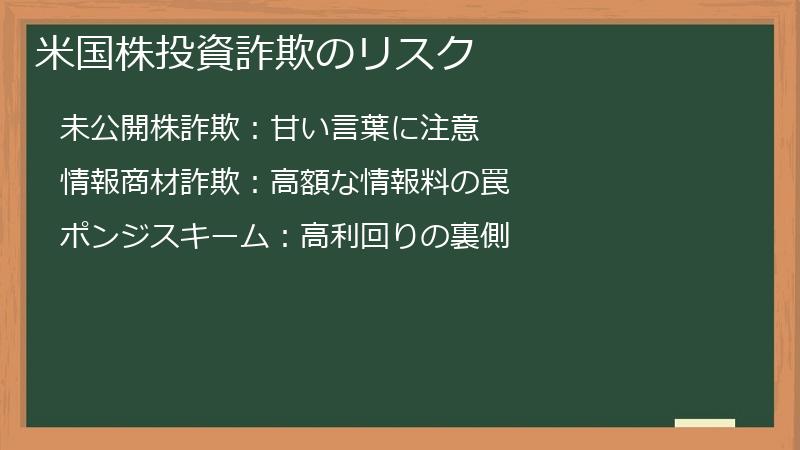

口座管理の重要性 米国株投資詐欺のリスク

近年、米国株投資の人気が高まるにつれて、米国株投資を騙った詐欺も増加傾向にあります。

甘い言葉で誘い込み、高額な情報商材を売りつけたり、未公開株への投資を勧誘したりする手口が横行しています。

詐欺に遭わないためには、十分な注意が必要です。

ここでは、米国株投資詐欺の手口の種類、詐欺に遭わないための対策、万が一詐欺に遭ってしまった場合の対処法について解説します。

詐欺のリスクを理解し、安全な米国株投資を行いましょう。

未公開株詐欺:甘い言葉に注意

未公開株詐欺は、上場前の企業の株式を「必ず儲かる」といった甘い言葉で勧誘し、高額な金額を騙し取る詐欺です。

未公開株は、上場すれば大きな利益を得られる可能性がありますが、実際には上場できないケースや、価値が大幅に下落するケースも多く、詐欺に遭うリスクが高い投資です。

未公開株詐欺の手口

未公開株詐欺の手口は、主に以下のパターンがあります。

* **電話勧誘:** 証券会社の社員や投資コンサルタントを名乗る人物から電話がかかってきて、未公開株への投資を勧誘される。

* **DM(ダイレクトメール):** 未公開株の情報が記載されたDMが送られてくる。

* **セミナー:** 未公開株投資に関するセミナーが開催され、参加者に投資を勧誘する。

* **SNS:** SNSで未公開株の情報が拡散され、投資を勧誘する。

未公開株詐欺の典型的な事例

* 「近々上場予定の有望な企業の未公開株を特別に紹介します。上場すれば株価は数倍になることは間違いありません。」

* 「この未公開株は、限られた人にしか販売されません。今すぐ購入しないと、二度と手に入れるチャンスはありません。」

* 「当社は、未公開株の専門家です。お客様の資産を必ず増やします。」

未公開株詐欺に遭わないための対策

未公開株詐欺に遭わないためには、以下の点に注意

情報商材詐欺:高額な情報料の罠

情報商材詐欺は、米国株投資で「必ず儲かる」といった嘘の情報を提供すると謳い、高額な情報料を騙し取る詐欺です。

情報商材の内容は、一般的に公開されている情報や、根拠のない情報であることが多く、購入しても投資で成功できる可能性は低いと言えます。

情報商材詐欺の手口

情報商材詐欺の手口は、主に以下のパターンがあります。

* **ウェブサイトやSNSでの広告:** 「米国株投資で月利〇〇%!」といった魅力的な広告で集客し、高額な情報商材を販売する。

* **無料セミナー:** 無料の投資セミナーを開催し、参加者に高額な情報商材を売りつける。

* **個別コンサルティング:** 個別コンサルティングを装い、高額なコンサルティング料を騙し取る。

* **コミュニティへの勧誘:** 会員制の投資コミュニティに勧誘し、高額な会費を徴収する。

情報商材の内容例

* 「厳選された米国株銘柄リスト」

* 「成功するための秘密の投資戦略」

* 「確実に利益を上げるための自動売買ソフト」

情報商材詐欺に遭わないための対策

情報商材詐欺に遭わないためには、以下の点に注意

ポンジスキーム:高利回りの裏側

ポンジスキームは、出資者から集めた資金を、運用益としてではなく、他の出資者への配当に回すことで、あたかも高利回りを実現しているかのように見せかける詐欺です。

初期の出資者には高利回りの配当が支払われるため、信用してさらに多くの資金を出資したり、他の人を勧誘したりするケースが見られます。

しかし、資金繰りが破綻すると、配当が支払われなくなり、最終的には出資金を持ち逃げされてしまいます。

ポンジスキームの手口

ポンジスキームの手口は、主に以下のパターンがあります。

* **高利回りの謳い文句:** 「月利〇〇% guaranteed」といった、通常では考えられないような高利回りを謳い、出資を募る。

* **紹介料制度:** 新規の出資者を紹介すると、紹介料が支払われる制度を設けることで、出資者の拡大を図る。

* **複雑な投資スキーム:** 投資スキームを複雑化し、出資者に内容を理解させないようにする。

* **海外口座の利用:** 出資金の送金先を海外口座にすることで、資金の流れを追跡しにくくする。

ポンジスキームの典型的な事例

* 「AIを活用した最新の投資システムで、毎月安定した収益を上げることができます。」

* 「この投資案件は、限られた人にしか紹介していません。今すぐ出資しないと、二度とチャンスはありません。」

* 「当社は、海外の富裕層向けの投資案件を専門に取り扱っています。」

ポンジスキームに遭わないための対策

ポンジスキームに遭わないためには、以下の点

コメント