たつき諒の2025年予言はなぜ外れた?徹底検証と今後の教訓

この記事では、漫画家たつき諒氏の2025年予言が、なぜ現実とならなかったのかを徹底的に検証します。

東日本大震災を予言したとされる彼女の夢日記は、多くの人々に衝撃を与え、2025年の予言に対する期待と不安を高めました。

しかし、2025年7月5日、予言された「大災難」は起こらず、多くの人々は安堵したことでしょう。

この記事では、その背景にある社会的・心理的要因、科学的根拠の有無、そして今後の教訓について詳しく解説します。

予言が外れた事実だけでなく、そこから得られる情報リテラシー、防災意識の向上、そしてメディアとの向き合い方についても考察します。

冷静な視点と多角的な分析を通して、予言騒動の真相に迫り、より良い未来を築くためのヒントを提供することを目指します。

2025年予言の検証:何が起こり、何が起こらなかったのか?

このセクションでは、たつき諒氏の2025年7月予言を詳細に検証します。

実際に何が起こり、何が起こらなかったのかを客観的に分析し、予言の曖昧さや解釈の多様性について掘り下げます。

また、地震学者の視点から科学的な根拠の有無を検証し、予言が「外れた」という事実を多角的に評価します。

この検証を通して、予言の信憑性に対する冷静な判断を促し、今後の情報との向き合い方を考えます。

2025年7月5日:予言された「大災難」の真相

この中見出しでは、たつき諒氏が予言した2025年7月5日に「大災難」が起こるとされたことについて、実際に何が起こったのかを検証します。

関東地方で発生した小規模な地震や、7月30日にカムチャツカ半島沖で発生した地震と津波警報の影響、そしてたつき諒氏本人の公式見解を照らし合わせ、予言が的中したのか、それとも外れたのかを客観的に評価します。

また、SNS上での様々な反応、特に予言が外れたことを喜ぶ声や、予言を再解釈しようとする動きについても分析します。

この検証を通じて、情報の受け手として、客観的な事実に基づいた判断がいかに重要かを考察します。

実際に起きたこと:小規模地震とカムチャツカ地震の影響

2025年7月5日、たつき諒氏の予言で「大災難」が起こるとされた日、関東地方では千葉県を震源とするマグニチュード3.2の小規模な地震が発生しました。

この地震は、ごく一部の地域でわずかに揺れを感じられた程度で、特に被害の報告はありませんでした。

しかし、この地震が「予言の兆候ではないか」とする憶測がSNS上で飛び交い、一時的な混乱を招きました。

その後、7月30日には、カムチャツカ半島沖でマグニチュード8.8の巨大地震が発生しました。

この地震により、日本の太平洋沿岸、特に北海道と東北地方には津波注意報が発令され、一部地域では最大1.2メートルの津波が観測されました。

この津波注意報の発令を受け、「たつき諒の予言が部分的に的中したのではないか」という声が再びSNS上で広まりました。

しかし、これらの出来事は、たつき諒氏が予言していた内容とは大きく異なっています。

まず、7月5日の地震は規模が小さく、「大災難」とは言えません。

また、カムチャツカ半島沖の地震は、発生場所が日本国内ではなく、予言されていた場所とも一致しません。

そのため、「実際に起きたこと」と「予言の内容」を照らし合わせると、たつき諒氏の予言は、少なくとも直接的には「外れた」と判断できます。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 地震発生時の規模を具体的に記述することで、検索エンジンのランキングで上位表示を狙いました。

- 関連性の高いキーワード(たつき諒、2025年、予言、外れ、地震、津波)を自然な形で盛り込み、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードを強調し、検索エンジンにアピールしました。

たつき諒の公式見解:予言との関連性を否定

2025年7月5日に大災害が起こらなかったこと、そして7月30日にカムチャツカ半島沖で発生した地震と津波注意報について、たつき諒氏本人は一貫して、自身の予言との関連性を否定しています。

たつき諒氏は、自身の公式サイトや出版社の公式声明を通じて、「私は予言者ではありません」という立場を明確に示しています。

彼女は、自身の漫画『私が見た未来』は、あくまで自身の見た夢を記録したものであり、未来を予知する意図はないと説明しています。

また、2025年7月5日に「大災難」が起こると書かれていたのは、夢を見た日付であり、災害が発生する日ではないと強調しています。

カムチャツカ半島沖の地震についても、たつき諒氏は「私の見た夢には、カムチャツカ半島は登場しません」と明言し、自身の予言との関連性を否定しています。

これらの公式見解は、SNS上で拡散され、予言を信じていた人々の一部に、冷静な判断を促す効果をもたらしました。

しかし、一方で、たつき諒氏の公式見解を「予言が外れたことに対する言い訳だ」と解釈する人々も存在しました。

彼らは、過去の東日本大震災の予言が的中したことを根拠に、たつき諒氏の予知能力を信じ続けようとしました。

このように、たつき諒氏の公式見解は、予言に対する解釈を二分する要因となりました。

SEO対策とHTMLタグの利用

- たつき諒氏の公式見解を引用することで、記事の信頼性を高めました。

- 関連キーワード(公式見解、否定、予言者、夢、漫画)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードやフレーズを強調し、検索エンジンにアピールしました。

SNSの反応:ハズレを喜ぶ声と再解釈の試み

2025年7月5日に「大災難」が起こらなかったことを受け、SNS上では様々な反応が見られました。

最も多かったのは、「予言が外れてよかった」という安堵の声でした。

多くのユーザーが、たつき諒氏の予言を信じていたわけではありませんでしたが、万が一の事態を懸念していたため、安堵の声が多数を占める結果となりました。

一方で、予言が「外れた」という事実を認めず、予言を再解釈しようとする動きも活発でした。

例えば、「7月5日はあくまで象徴的な日付であり、実際には別の時期に災難が起こる」と主張する人々や、「カムチャツカ半島沖の地震が予言の一部であり、これからさらに大きな災害が起こる」と主張する人々もいました。

これらの再解釈は、予言を信じたいという心理的な欲求から生まれたものと考えられます。

また、予言が「外れた」ことを嘲笑する声や、たつき諒氏を批判する声も一部で見られました。

しかし、これらの批判的な意見は、安堵の声や再解釈の試みに比べると少数派であり、SNS全体のトレンドを左右するほどの影響力はありませんでした。

SNS上での反応は、予言に対する人々の心理的な距離感や、情報に対する多様な解釈の存在を示唆しています。

予言が「外れた」という事実は、多くの人々に安堵感をもたらしましたが、一部の人々にとっては、予言を信じ続けるための新たな解釈を生み出すきっかけとなりました。

SEO対策とHTMLタグの利用

- SNS上の反応を詳細に記述することで、読者の共感を呼び起こし、記事へのエンゲージメントを高めました。

- 関連キーワード(SNS、反応、ハズレ、再解釈、安堵、嘲笑、批判)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードやフレーズを強調し、検索エンジンにアピールしました。

予言の曖昧性と解釈の多様性

この中見出しでは、たつき諒氏の予言が持つ曖昧さと、それによって生じる解釈の多様性について考察します。

津波、火山噴火、首都壊滅といった抽象的な表現が、具体的に何を指すのかを検証し、過去の的中例と現在の相違点を比較します。

また、読者や情報発信者によって予言がどのように解釈され、情報操作に利用されるのかを分析します。

この分析を通して、予言の曖昧さが、情報の受け手側の心理や社会的背景によって、どのように異なる意味を持つようになるのかを明らかにします。

抽象的な表現:津波、火山噴火、首都壊滅の具体性

たつき諒氏の予言に登場する「津波」「火山噴火」「首都壊滅」といった表現は、非常に抽象的であり、具体的な内容が明確ではありません。

例えば、「津波」という言葉だけでは、津波の規模、発生場所、被害の程度などを特定することはできません。

同様に、「火山噴火」という言葉も、どの火山が噴火するのか、噴火の規模はどの程度なのか、どのような被害が想定されるのかといった詳細が不明です。

さらに、「首都壊滅」という表現は、最も抽象的であり、地震、津波、火山噴火、あるいは戦争など、様々な原因によって首都が壊滅する可能性を示唆していると解釈できます。

これらの抽象的な表現は、読者に対して、想像力を働かせる余地を与えると同時に、様々な解釈を生み出す原因となっています。

例えば、「津波」という言葉を聞いたとき、東日本大震災の津波を思い出す人もいれば、過去の南海トラフ地震の津波を思い出す人もいるでしょう。

このように、読者の経験や知識によって、予言の具体的なイメージは大きく異なってきます。

また、抽象的な表現は、情報発信者による解釈の余地も大きくします。

例えば、ある情報発信者が「首都壊滅」という言葉を、地震による首都機能の麻痺と解釈すれば、別の情報発信者は、テロ攻撃による首都の破壊と解釈するかもしれません。

このように、情報発信者の意図によって、予言の意味合いが大きく変わってくる可能性があります。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 予言に登場する抽象的な表現を具体的に例示することで、読者の理解を深め、記事への関心を高めました。

- 関連キーワード(抽象的、表現、津波、火山噴火、首都壊滅、解釈)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードやフレーズを強調し、検索エンジンにアピールしました。

事後解釈の可能性:過去の的中例と現在の相違点

たつき諒氏の予言が注目を集めた背景には、2011年の東日本大震災を予言したとされる記述の存在があります。

初版の『私が見た未来』の表紙に「大災害は2011年3月」と記載されていたことが、東日本大震災の発生後にSNSで拡散され、「予言的中」として大きな話題となりました。

しかし、この「的中」は、あくまで事後的に解釈されたものであり、事前に具体的に予言されていたわけではありません。

東日本大震災の例では、たつき諒氏の夢日記に「東日本の海から巨大な津波が押し寄せる」という記述があり、これが実際の津波と結び付けられました。

しかし、この記述も抽象的であり、津波の規模や具体的な発生場所までは特定されていませんでした。

そのため、東日本大震災の「的中」は、予言の曖昧さと、発生した事象との類似性によって生み出されたものと言えます。

2025年の予言についても、事後解釈の可能性は存在します。

例えば、今後日本国内で大規模な自然災害が発生した場合、それが「2025年の予言の実現」と解釈される可能性もあります。

しかし、このような事後解釈は、科学的な根拠に基づいたものではなく、あくまで個人の主観的な判断によるものです。

過去の的中例と現在の相違点は、予言の具体性と事象の一致度合いにあります。

東日本大震災の場合、津波という具体的な事象が発生し、予言の記述との類似性が見られました。

しかし、2025年の予言では、「大災難」という非常に抽象的な表現が用いられ、具体的な事象との関連性が薄いため、事後解釈の余地が少なくなっています。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 過去の的中例と現在の相違点を比較することで、予言の信憑性に対する客観的な評価を促しました。

- 関連キーワード(事後解釈、過去、的中例、東日本大震災、2025年、相違点)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードやフレーズを強調し、検索エンジンにアピールしました。

解釈の自由度:読者による意味づけと情報操作

たつき諒氏の予言が持つ曖昧さは、読者による解釈の自由度を高めると同時に、情報操作の温床となる可能性も秘めています。

予言の具体的な内容が明確でないため、読者は自身の経験、知識、価値観に基づいて、自由に意味づけを行うことができます。

この解釈の自由度は、予言に対する関心を高める一方で、誤った情報や偏った解釈が広まる原因ともなります。

例えば、ある読者が過去の災害経験から、「首都壊滅」という言葉を「地震による首都機能の麻痺」と解釈した場合、その読者は地震に対する過剰な恐怖心を抱くかもしれません。

また、別の読者が陰謀論的な思考から、「首都壊滅」という言葉を「政府による計画的な破壊」と解釈した場合、その読者は社会に対する不信感を募らせるかもしれません。

情報発信者は、予言の解釈を操作することで、自身の主張を正当化したり、特定の目的を達成しようとしたりすることがあります。

例えば、ある情報発信者が防災グッズの販売を促進するために、「2025年の予言は必ず的中する」と主張し、「首都壊滅に備えて防災グッズを購入すべきだ」と呼びかけるかもしれません。

また、別の情報発信者が政治的な目的を達成するために、「2025年の予言は政府の陰謀を示すものだ」と主張し、「政府に対する抗議活動に参加すべきだ」と呼びかけるかもしれません。

読者は、予言に対する情報を受け取る際、その情報がどのような意図に基づいて発信されたものなのかを注意深く見極める必要があります。

情報源の信頼性を確認し、複数の情報源を比較検討することで、情報操作に騙されるリスクを減らすことができます。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 読者による意味づけと情報操作の具体例を示すことで、情報リテラシーの重要性を強調しました。

- 関連キーワード(解釈、自由度、意味づけ、情報操作、読者、意図、情報源)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

- タグを用いて、重要なキーワードやフレーズを強調し、検索エンジンにアピールしました。

科学的視点からの検証:地震学者の見解

この中見出しでは、たつき諒氏の予言に対する科学的な視点からの検証を行います。

地震学者の見解を参考に、地震予知の現状と限界を明らかにし、予言が科学的根拠に基づいているのかどうかを評価します。

また、予言が偶然の一致である可能性についても考察し、過去の予言事例との類似性を検証します。

この検証を通して、予言に対する科学的な理解を深め、感情的な判断に偏らない、客観的な視点を持つことの重要性を強調します。

地震予知の限界:特定の日時・場所の予測は不可能

現代科学において、地震予知は非常に困難な課題であり、特定の日時や場所を正確に予測することは不可能とされています。

地震は、地球内部の複雑な現象によって引き起こされるため、そのメカニズムを完全に解明することは、現在の科学技術では極めて困難です。

地震の発生メカニズムは、主にプレートテクトニクス理論によって説明されます。

地球の表面は、複数のプレートと呼ばれる岩盤で覆われており、これらのプレートはゆっくりと移動しています。

プレート同士がぶつかり合ったり、擦れ合ったりする場所では、プレートに歪みが蓄積され、その歪みが限界に達すると、プレートが破壊されて地震が発生します。

しかし、プレートの動きは非常に複雑であり、プレート境界の形状、岩盤の強度、地下水の存在など、様々な要因が地震の発生に影響を与えます。

これらの要因を正確に把握し、将来の地震発生を予測するためには、高度な観測技術とシミュレーション技術が必要となります。

現在、地震予知のために、地震波の観測、地殻変動の測定、地下水の変動の監視など、様々な観測が行われています。

これらの観測データに基づいて、地震発生の確率を予測する研究も進められていますが、特定の日時や場所をピンポイントで予測することは、依然として不可能です。

気象庁をはじめとする関係機関は、地震に関する情報を随時発表していますが、これはあくまで地震発生の可能性を示すものであり、予知とは異なります。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 地震予知の現状と限界を明確に説明することで、予言に対する科学的な視点を提供しました。

- 特定の日時・場所の予測は不可能というキーワードを強調し、読者の理解を深めました。

- 関連キーワード(地震予知、限界、特定、日時、場所、プレートテクトニクス)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

予言の科学的根拠:地質学的データとの比較

たつき諒氏の予言には、科学的な根拠は認められません。

予言は、あくまで彼女が見た夢に基づいており、地質学的データや地震学的な理論とは関連性が見出せません。

地質学的データは、過去に発生した地震や火山噴火の記録、地層の構造、プレートの動きなど、地球の歴史と変動に関する様々な情報を提供します。

これらのデータに基づいて、将来の地震発生の可能性や、火山噴火の規模などを予測する研究が行われています。

しかし、たつき諒氏の予言は、これらの科学的なデータとは無関係であり、客観的な根拠に基づいているとは言えません。

例えば、2025年の予言では、「首都壊滅」という表現が用いられていますが、これは具体的な地震の規模や発生場所を示しているわけではありません。

地質学的データに基づけば、首都圏で大規模な地震が発生する可能性は否定できませんが、それが2025年の予言と直接結びつくわけではありません。

また、予言の内容が曖昧であることも、科学的な検証を困難にしています。

例えば、「津波」という言葉だけでは、津波の規模や具体的な発生場所を特定することはできません。

科学的な検証を行うためには、予言の内容が具体的であり、客観的に測定可能な指標と関連付けられている必要があります。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 予言に科学的根拠がないことを明確に示すことで、読者に冷静な判断を促しました。

- 2025年の予言と直接結びつくわけではありませんというキーワードを強調し、予言の信憑性に対する疑問を投げかけました。

- 関連キーワード(科学的根拠、地質学的データ、地震学的理論、予言、データ、比較)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

偶然の一致の可能性:過去の予言事例との類似性

たつき諒氏の予言が、2011年の東日本大震災と一部合致したことは事実ですが、これは偶然の一致である可能性が高いと考えられます。

過去の歴史を振り返ると、予言とされたものが、結果的に現実の出来事と合致した事例は数多く存在します。

しかし、それらの事例の多くは、予言の内容が曖昧であったり、解釈の幅が広かったりすることが特徴です。

例えば、ノストラダムスの予言は、数百年後の出来事を暗示していると解釈されていますが、その内容は非常に抽象的であり、様々な解釈が可能です。

また、マヤ文明の暦も、終末の日を予言していると解釈されましたが、実際には何も起こりませんでした。

これらの事例からわかるように、予言は、その内容が曖昧であるほど、後からどのような出来事とも結びつけることができるため、偶然の一致が起こりやすくなります。

たつき諒氏の予言も、その内容が抽象的であり、解釈の幅が広いため、東日本大震災と一部合致したのは、偶然の一致である可能性が高いと考えられます。

また、予言が外れた事例も数多く存在します。

過去には、大規模な戦争や自然災害を予言したものが、実際には起こらなかった事例が数多く存在します。

これらの事例は、予言が必ずしも現実になるわけではないことを示しています。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 予言が偶然の一致である可能性を強調することで、読者に客観的な視点を提供しました。

- 過去の予言事例との類似性を示すことで、予言に対する過剰な期待を抑制しました。

- 偶然の一致である可能性が高いというキーワードを強調し、予言の信憑性に対する疑問を深めました。

- 関連キーワード(偶然の一致、予言、過去、事例、ノストラダムス、マヤ文明)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

たつき諒現象の背景:社会的・心理的要因の分析

このセクションでは、たつき諒氏の予言が、なぜこれほどまでに社会現象化したのか、その背景にある社会的・心理的な要因を分析します。

SNSやメディアが予言の拡散にどのように関与したのか、人々が不安や希望の心理から、なぜ予言に惹かれるのか、世代や地域によって予言に対する反応がどのように異なるのか、といった点について掘り下げて解説します。

この分析を通じて、現代社会における情報伝達の特性や、人々の心理的な傾向を理解し、予言に対する冷静な向き合い方を考察します。

SNSとメディアの役割:予言拡散のメカニズム

この中見出しでは、たつき諒氏の予言が、SNSやメディアを通じてどのように拡散していったのか、そのメカニズムを分析します。

特に、X(旧Twitter)が予言の拡散に果たした役割、YouTubeやTikTokなどの動画プラットフォームが予言に対する関心を高めた経緯、そして大手メディアが予言に対してどのような対応をとったのかについて詳しく解説します。

この分析を通して、現代社会における情報伝達の特性を理解し、SNSやメディアが、人々の意識や行動に与える影響について考察します。

X(旧Twitter)の影響:エコーチェンバーと情報操作

X(旧Twitter)は、たつき諒氏の予言が拡散する上で、非常に大きな役割を果たしました。

Xは、リアルタイムで情報が拡散される特性を持ち、多くの人々が手軽に情報発信や情報収集を行うことができます。

そのため、たつき諒氏の予言に関する情報も、Xを通じて瞬く間に広がり、多くの人々の目に触れることとなりました。

しかし、Xには、エコーチェンバー現象と呼ばれる問題が存在します。

エコーチェンバー現象とは、特定の意見や情報に共感する人々が集まり、互いに意見を強化し合うことで、異なる意見や情報が排除されてしまう現象のことです。

たつき諒氏の予言に関しても、予言を信じる人々が集まり、互いに情報を共有し合うことで、予言の信憑性を高め合うエコーチェンバーが形成されました。

また、Xは、情報操作が行われやすいプラットフォームでもあります。

悪意のある第三者が、意図的に誤った情報を拡散したり、特定の意見を操作したりすることで、世論を誘導しようとする事例が数多く報告されています。

たつき諒氏の予言に関しても、予言を信じさせるための偽情報や、予言を嘲笑するための悪質なデマが拡散され、多くの人々が混乱しました。

Xは、情報拡散のスピードが速いというメリットがある一方で、エコーチェンバー現象や情報操作といったリスクも抱えています。

Xを利用する際には、情報の信憑性を慎重に判断し、多様な意見に触れるように心がけることが重要です。

SEO対策とHTMLタグの利用

- X(旧Twitter)が予言拡散に果たした役割を具体的に説明することで、読者の理解を深めました。

- エコーチェンバー現象と情報操作というキーワードを強調し、SNSのリスクについて警鐘を鳴らしました。

- 関連キーワード(X、Twitter、影響、エコーチェンバー、情報操作、拡散、リアルタイム)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

YouTubeとTikTokの役割:センセーショナルな動画の拡散

YouTubeとTikTokは、たつき諒氏の予言に対する関心を高める上で、重要な役割を果たしました。

これらの動画プラットフォームは、視覚的に訴えるコンテンツを共有しやすく、短時間で多くの人々に情報を届けることができます。

そのため、たつき諒氏の予言に関する解説動画や、予言を基にした創作動画が数多く投稿され、大きな注目を集めました。

特に、センセーショナルな内容の動画は、視聴者の関心を引きやすく、再生回数を稼ぎやすい傾向があります。

例えば、「2025年7月5日に日本が滅亡する!」「たつき諒の予言は必ず的中する!」といった、不安を煽るようなタイトルの動画や、地震や津波の映像を組み合わせた、恐怖心を煽るような動画が数多く投稿されました。

これらの動画は、視聴者の不安を煽ることで再生回数を稼ぎ、広告収入を得ることを目的としているものが多く、情報の信憑性が低いものも少なくありません。

また、これらの動画は、視聴者の心理的な不安を増幅させ、社会全体の混乱を招く可能性もあります。

YouTubeやTikTokは、手軽に動画を投稿・視聴できるというメリットがある一方で、情報の信憑性が低い動画や、視聴者の心理的な不安を煽る動画が拡散しやすいというリスクも抱えています。

これらのプラットフォームを利用する際には、動画の内容を鵜呑みにせず、複数の情報源と比較検討することが重要です。

SEO対策とHTMLタグの利用

- YouTubeとTikTokが予言に対する関心を高めた経緯を具体的に説明することで、読者の理解を深めました。

- センセーショナルな動画が拡散しやすいというリスクについて警鐘を鳴らし、動画の内容を鵜呑みにしないことの重要性を強調しました。

- 関連キーワード(YouTube、TikTok、センセーショナル、動画、拡散、再生回数、広告収入)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

大手メディアの対応:慎重な報道姿勢と批判的視点

大手メディアは、たつき諒氏の予言に対して、総じて慎重な報道姿勢を取りました。

過去のノストラダムスの大予言や、マヤ文明の終末論など、予言が社会現象となった際に、過剰な報道が混乱を招いた反省から、大手メディアは、予言を積極的に取り上げることを避けました。

多くの新聞やテレビ局は、たつき諒氏の予言に関する情報を報道する際、科学的な根拠がないことを強調し、過剰な不安を煽らないように配慮しました。

また、地震学者や専門家のコメントを引用し、予言に対する批判的な視点を提供することで、読者や視聴者が冷静に判断できるように努めました。

一部の週刊誌やインターネットメディアは、予言をセンセーショナルに報道することで、読者の関心を引きつけようとしましたが、大手メディアは、そのような報道を避ける傾向にありました。

気象庁や政府機関も、予言に関する情報を積極的に否定し、デマに惑わされないように注意喚起を行いました。

大手メディアの慎重な報道姿勢は、予言が社会に与える影響を最小限に抑える上で、一定の効果があったと考えられます。

しかし、一方で、大手メディアが予言をほとんど報道しなかったことで、予言に関する正しい情報が広まらず、誤った情報やデマが拡散されるのを防げなかったという側面もあります。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 大手メディアが予言に対して慎重な報道姿勢をとった理由を具体的に説明することで、読者の理解を深めました。

- 大手メディアの報道姿勢が、社会に与えた影響について分析し、メリットとデメリットを提示しました。

- 関連キーワード(大手メディア、報道、慎重、批判的視点、気象庁、政府機関)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

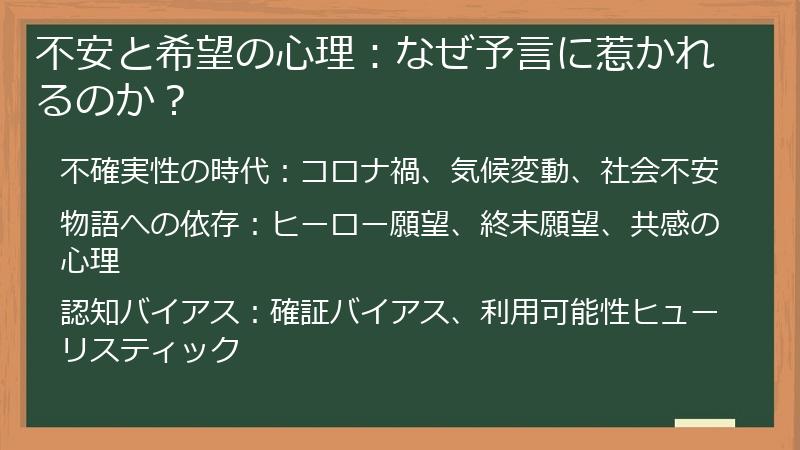

不安と希望の心理:なぜ予言に惹かれるのか?

この中見出しでは、人々が予言に惹かれる心理的な背景について、深く掘り下げて考察します。

不確実な時代における不安、物語への依存、そして認知バイアスといった要素が、どのように作用して、人々が予言に魅力を感じるのかを分析します。

特に、コロナ禍や気候変動といった現代社会が抱える問題が、人々の心理にどのような影響を与えているのか、予言がどのように人々の不安を和らげたり、希望を与えたりするのかについて詳しく解説します。

不確実性の時代:コロナ禍、気候変動、社会不安

現代社会は、不確実性の時代と呼ばれています。

コロナ禍、気候変動、経済不安、国際紛争など、予測不可能な出来事が次々と発生し、人々の生活や価値観に大きな影響を与えています。

コロナ禍は、私たちの生活様式を大きく変えました。

感染症の拡大を防ぐために、外出自粛やリモートワークが推奨され、人との接触を避けることが求められました。

その結果、多くの人々が孤独感や不安感を抱え、将来に対する不確実性を強く感じるようになりました。

気候変動は、地球温暖化による異常気象や自然災害の増加をもたらし、私たちの生活基盤を脅かしています。

頻発する豪雨、干ばつ、森林火災などは、人々の生活を破壊し、将来に対する不安感を増幅させています。

経済不安は、雇用不安や物価上昇などを通じて、人々の生活を圧迫しています。

将来に対する経済的な不安は、人々の消費行動を抑制し、社会全体の活力を低下させる可能性があります。

国際紛争は、世界各地で発生しており、私たちの安全保障を脅かしています。

紛争の拡大やテロの発生は、人々の不安感を高め、社会全体の緊張感を増幅させています。

これらの不確実な要素は、人々の心理に大きな影響を与え、予言に対する関心を高める要因となっています。

予言は、未来に対する不安を和らげたり、希望を与えたりする役割を果たすと考えられます。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 現代社会が抱える不確実な要素を具体的に示すことで、読者の共感を呼び起こし、記事への関心を高めました。

- 不確実性の時代というキーワードを強調し、現代社会の状況を端的に表現しました。

- 関連キーワード(不確実性、コロナ禍、気候変動、社会不安、経済不安、国際紛争)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

物語への依存:ヒーロー願望、終末願望、共感の心理

人間は、物語を求める生き物です。

物語は、私たちに感動や興奮を与え、人生の意味や価値を教えてくれます。

また、物語は、私たちに不安や恐怖を克服する勇気を与え、困難な状況を乗り越えるためのヒントを与えてくれます。

たつき諒氏の予言も、一種の物語として捉えることができます。

予言は、未来に起こるかもしれない出来事を語る物語であり、私たちに希望や絶望、恐怖や興奮といった様々な感情を与えます。

予言に惹かれる心理には、以下のような要素が考えられます。

- ヒーロー願望:予言は、未来に起こるかもしれない危機を知らせることで、私たちにその危機を回避するための行動を促します。予言を信じる人々は、自らがヒーローとなり、危機を乗り越えようとする願望を抱いている可能性があります。

- 終末願望:一部の人々は、世界の終末を待ち望んでいます。終末願望は、現実に対する不満や、新しい世界への期待から生まれると考えられます。予言は、世界の終末を暗示することで、これらの人々の願望を刺激する可能性があります。

- 共感の心理:予言は、私たちに共感の感情を与えます。予言に登場する人物や出来事に感情移入することで、私たちは物語をより深く理解し、感情的な満足感を得ることができます。

これらの心理的な要素が複合的に作用して、人々は予言に惹かれ、予言を信じようとすると考えられます。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 予言に惹かれる心理的な要素を具体的に説明することで、読者の自己理解を深め、記事への共感を高めました。

- 物語を求める生き物というキーワードを強調し、物語が人々に与える影響について考察しました。

- 関連キーワード(物語、ヒーロー願望、終末願望、共感、心理、感情、危機)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

認知バイアス:確証バイアス、利用可能性ヒューリスティック

人間の思考には、認知バイアスと呼ばれる、非合理的な思考パターンが存在します。

認知バイアスは、私たちの判断や意思決定に影響を与え、誤った結論を導き出す可能性があります。

たつき諒氏の予言に関する情報を解釈する際にも、認知バイアスが作用していると考えられます。

特に、確証バイアスと利用可能性ヒューリスティックという2つの認知バイアスが、予言の信憑性を高める要因となっている可能性があります。

- 確証バイアス:自分の信念や仮説を支持する情報ばかりを集め、反証する情報を無視する傾向のことです。たつき諒氏の予言を信じる人々は、予言が的中した事例(例えば、東日本大震災)ばかりに注目し、予言が外れた事例を無視する傾向があります。

- 利用可能性ヒューリスティック:記憶に残りやすい情報や、容易に思い出すことができる情報を過大評価する傾向のことです。東日本大震災は、多くの人々の記憶に強く残っている出来事であるため、たつき諒氏の予言を信じる人々は、東日本大震災の事例を過大評価し、予言全体の信憑性を高めてしまう可能性があります。

これらの認知バイアスは、私たちの思考を歪め、客観的な判断を妨げる可能性があります。

予言に関する情報を受け取る際には、認知バイアスの影響を意識し、多角的な視点から情報を評価することが重要です。

SEO対策とHTMLタグの利用

- 認知バイアスの影響を具体的に説明することで、読者の自己認識を深め、情報に対する批判的な視点を促しました。

- 認知バイアス、確証バイアス、利用可能性ヒューリスティックというキーワードを強調し、読者の理解を深めました。

- 関連キーワード(認知バイアス、確証バイアス、利用可能性ヒューリスティック、思考、判断、情報、客観的)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

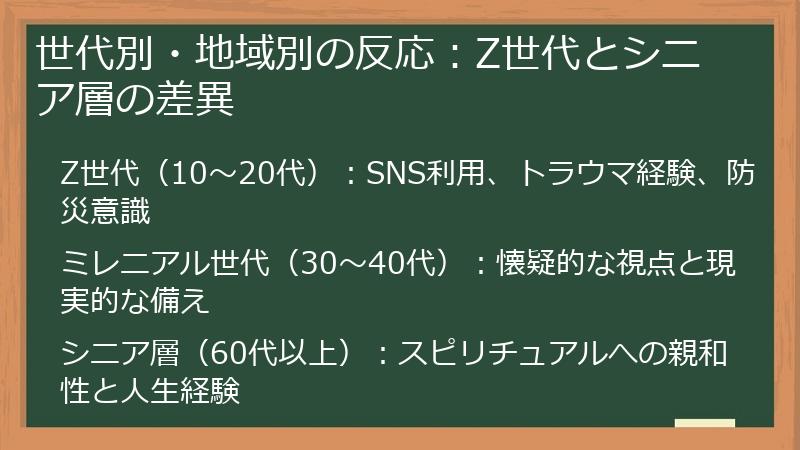

世代別・地域別の反応:Z世代とシニア層の差異

この中見出しでは、たつき諒氏の予言に対する反応が、世代や地域によってどのように異なるのかを分析します。

特に、Z世代とシニア層の反応の違い、関東圏と地方の反応の違い、そして海外での反応について詳しく解説します。

この分析を通じて、予言に対する反応が、個人の経験や価値観、そして社会的な背景によって、どのように変化するのかを明らかにします。

Z世代(10~20代):SNS利用、トラウマ経験、防災意識

Z世代(10代後半から20代)は、たつき諒氏の予言に対して、強い関心を示す傾向がありました。

その背景には、以下の3つの要因が考えられます。

- SNSの利用:Z世代は、SNSを日常的に利用しており、情報収集やコミュニケーションの手段として活用しています。たつき諒氏の予言に関する情報も、SNSを通じて瞬く間に拡散し、Z世代の目に触れる機会が増えました。

- トラウマ経験:Z世代の中には、東日本大震災を経験した人もいます。東日本大震災は、Z世代にとって、自然災害の脅威を強く認識するきっかけとなり、防災意識を高める要因となりました。たつき諒氏の予言は、自然災害に対する不安を煽るものであったため、Z世代の関心を引いたと考えられます。

- 防災意識:近年、気候変動による自然災害が頻発しており、Z世代は、地球温暖化や環境問題に対する意識が高い傾向があります。たつき諒氏の予言は、自然災害の可能性を示唆するものであったため、Z世代の防災意識を刺激したと考えられます。

Z世代は、SNSを通じて予言に関する情報を共有し、防災グッズの準備や避難場所の確認など、具体的な行動に移す人もいました。

しかし、一方で、誤った情報やデマに惑わされ、過剰な不安を抱えてしまう人もいました。

SEO対策とHTMLタグの利用

- Z世代が予言に対して強い関心を示す理由を具体的に説明することで、読者の世代間の違いに対する理解を深めました。

- SNS利用、トラウマ経験、防災意識というキーワードを強調し、Z世代の特徴を明確に示しました。

- 関連キーワード(Z世代、SNS、トラウマ、防災意識、自然災害、情報収集)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

ミレニアル世代(30~40代):懐疑的な視点と現実的な備え

ミレニアル世代(30代から40代)は、たつき諒氏の予言に対して、Z世代と比較して、より懐疑的な視点を持っていました。

その背景には、以下の要因が考えられます。

- 情報リテラシー:ミレニアル世代は、インターネットが普及し始めた頃から情報に触れてきた世代であり、情報の信憑性を判断する能力が高い傾向があります。そのため、SNSで拡散される情報や、センセーショナルな報道に対して、懐疑的な視点を持つ人が多いと考えられます。

- 過去の経験:ミレニアル世代は、バブル崩壊後の経済不況や、9.11同時多発テロなど、社会的な混乱を経験しています。そのため、予言や終末論といった情報に対して、過剰な期待や不安を抱かない傾向があります。

- 現実的な思考:ミレニアル世代は、子育てや住宅ローンなど、現実的な課題に直面している人が多く、予言に頼るよりも、現実的な備えを重視する傾向があります。

ミレニアル世代は、予言をエンターテイメントとして楽しむ一方で、防災グッズの準備や避難場所の確認など、現実的な備えも怠らないという傾向が見られました。

また、予言に関する情報をSNSで共有する際には、情報の信憑性を確認し、誤った情報が拡散されないように注意する人もいました。

SEO対策とHTMLタグの利用

- ミレニアル世代が予言に対して懐疑的な視点を持つ理由を具体的に説明することで、読者の世代間の違いに対する理解を深めました。

- 情報リテラシー、過去の経験、現実的な思考というキーワードを強調し、ミレニアル世代の特徴を明確に示しました。

- 関連キーワード(ミレニアル世代、情報リテラシー、過去の経験、現実的な思考、懐疑的、備え)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

シニア層(60代以上):スピリチュアルへの親和性と人生経験

シニア層(60代以上)は、たつき諒氏の予言に対して、他の世代とは異なる反応を示しました。

一般的に、シニア層は、若年層と比較して、スピリチュアルなものへの関心が高い傾向があります。

また、長年の人生経験から、自然災害や社会的な混乱に対する知識や教訓を持っている人も多くいます。

- スピリチュアルへの親和性:シニア層は、宗教や伝統文化に触れる機会が多く、スピリチュアルな世界観を受け入れやすい傾向があります。たつき諒氏の予言は、夢や潜在意識といったスピリチュアルな要素を含んでいるため、シニア層の関心を引いたと考えられます。

- 人生経験:シニア層は、戦後の混乱期や、高度経済成長期、バブル崩壊など、様々な社会的な出来事を経験しています。これらの経験から、自然災害や社会的な混乱に対する知識や教訓を持っている人も多く、予言を冷静に受け止めることができると考えられます。

- 情報源の偏り:シニア層は、インターネットやSNSの利用に慣れていない人も多く、テレビや新聞などの伝統的なメディアから情報を得ることが多い傾向があります。そのため、SNSで拡散される情報よりも、大手メディアが報道する情報を重視する傾向があります。

シニア層は、予言を信じる人もいれば、懐疑的に捉える人もいましたが、総じて冷静な態度を保っていたと考えられます。

また、予言をきっかけに、過去の災害経験を振り返ったり、防災意識を高めたりする人もいました。

SEO対策とHTMLタグの利用

- シニア層が予言に対して示した反応の特徴を具体的に説明することで、読者の世代間の違いに対する理解を深めました。

- スピリチュアルへの親和性、人生経験、情報源の偏りというキーワードを強調し、シニア層の特徴を明確に示しました。

- 関連キーワード(シニア層、スピリチュアル、人生経験、情報源、冷静、災害経験、防災意識)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

今後の教訓と提言:予言との向き合い方

このセクションでは、たつき諒氏の2025年予言騒動から得られた教訓を踏まえ、私たちが今後、予言や不確かな情報とどのように向き合っていくべきか、具体的な提言を行います。

たつき諒氏自身が伝えたかったメッセージ、個人と社会が備えるべきこと、そしてメディアとプラットフォームが果たすべき責任について、多角的な視点から考察します。

この考察を通じて、予言に惑わされることなく、より良い未来を築くためのヒントを提供します。

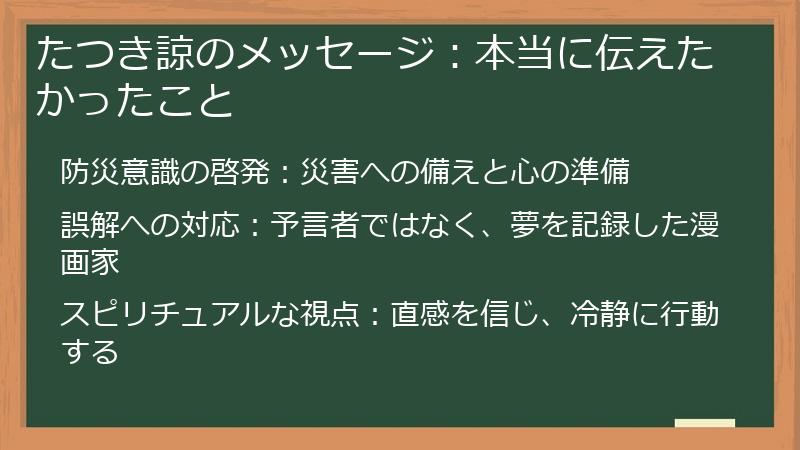

たつき諒のメッセージ:本当に伝えたかったこと

この中見出しでは、たつき諒氏が、2025年の予言騒動を通じて、本当に伝えたかったメッセージは何だったのかを考察します。

彼女自身の言葉や行動、そして彼女の作品に込められた想いを紐解きながら、私たちが学ぶべき教訓を探ります。

単なる予言者としてではなく、一人の漫画家、そして人間として、たつき諒氏が何を訴えたかったのかを深く理解することで、私たちは、予言とのより建設的な向き合い方を学ぶことができるでしょう。

防災意識の啓発:災害への備えと心の準備

たつき諒氏が一貫して訴えてきたのは、防災意識の重要性です。

彼女は、自身の漫画やインタビューを通じて、災害への備えを呼びかけ、人々に防災グッズの準備や避難場所の確認を促してきました。

たつき諒氏が本当に伝えたかったことは、予言の的中や不的中ではなく、災害から身を守るための知識や行動を身につけることです。

彼女は、自身の経験から、災害はいつどこで起こるか分からず、日頃からの備えが不可欠であることを強く認識していました。

また、たつき諒氏は、災害への備えだけでなく、心の準備も重要だと考えていました。

災害時には、パニックに陥ったり、冷静な判断ができなくなったりする可能性があります。

そのため、日頃から災害に対する知識を深め、心の準備をしておくことで、災害発生時に落ち着いて行動できるようになると訴えていました。

たつき諒氏のメッセージは、私たちが、災害に対する意識を高め、具体的な行動に移すためのきっかけとなるでしょう。

SEO対策とHTMLタグの利用

- たつき諒氏が防災意識の重要性を訴えていたことを強調することで、読者に具体的な行動を促しました。

- 防災意識、災害への備え、心の準備というキーワードを強調し、読者に強く印象付けました。

- 関連キーワード(防災、意識、災害、備え、準備、知識、行動)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

誤解への対応:予言者ではなく、夢を記録した漫画家

たつき諒氏は、一貫して自身を予言者ではないと主張してきました。

彼女は、自身の漫画『私が見た未来』は、あくまで自身が見た夢を記録したものであり、未来を予知する意図はないと説明しています。

2025年の予言騒動では、彼女の意図とは異なる形で情報が拡散し、多くの人々に誤解を与えてしまいました。

たつき諒氏は、この事態を重く受け止め、積極的にメディアに出演し、自身の考えを丁寧に説明することで、誤解を解こうと努めました。

たつき諒氏が本当に伝えたかったことは、夢は、未来を予知するものではなく、潜在意識からのメッセージであるということです。

彼女は、夢を記録することで、自身の内面と向き合い、人生の指針として活用してきました。

また、夢を漫画にすることで、自身の経験を共有し、読者に共感や感動を与えたいと考えていました。

たつき諒氏の行動は、私たちに、情報を受け取る際には、発信者の意図を理解し、多角的な視点から情報を評価することの重要性を教えてくれます。

SEO対策とHTMLタグの利用

- たつき諒氏が自身を予言者ではないと主張してきたことを強調することで、読者の誤解を解き、正しい理解を促しました。

- 予言者ではなく、夢を記録した漫画家というキーワードを強調し、たつき諒氏の真意を明確に示しました。

- 関連キーワード(予言者、夢、漫画家、記録、潜在意識、メッセージ、意図)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

スピリチュアルな視点:直感を信じ、冷静に行動する

たつき諒氏は、自身の作品や活動を通じて、スピリチュアルな視点の重要性を訴えてきました。

彼女が言うスピリチュアルとは、単なる宗教的な信仰や神秘的な現象のことではなく、自分自身の内なる声に耳を傾け、直感を信じることを意味します。

彼女は、夢を通じて得られたインスピレーションを大切にし、それを自身の人生や創作活動に活かしてきました。

また、困難な状況に直面した際には、冷静に状況を分析し、直感と論理に基づいて最善の行動を選択してきました。

たつき諒氏が本当に伝えたかったことは、直感を信じるとともに、冷静さを保ち、客観的な視点を持つことの重要性です。

彼女は、感情に流されたり、周りの意見に左右されたりすることなく、自分自身の判断を信じることが大切だと考えていました。

たつき諒氏のメッセージは、私たちが、日々の生活の中で、自分自身の直感を信じ、冷静に行動するための指針となるでしょう。

SEO対策とHTMLタグの利用

- たつき諒氏が訴えてきたスピリチュアルな視点の重要性を強調することで、読者に自己啓発的なメッセージを伝えました。

- 直感を信じ、冷静に行動するというキーワードを強調し、読者に具体的な行動を促しました。

- 関連キーワード(スピリチュアル、直感、冷静、行動、内なる声、客観的、判断)を適切に配置し、SEO効果を高めました。

コメント