算命学の核心!「蔵干(ぞうかん)」を徹底解説 – あなたの運命を解き明かす鍵

算命学の世界へようこそ。

この記事では、あなたの運命の羅針盤とも言える「蔵干(ぞうかん)」について、その基本的な意味から、命式における読み解き方、さらには活用法まで、初心者の方にも分かりやすく、かつ専門的な内容で深く掘り下げていきます。

蔵干を理解することは、自分自身の本質や隠された才能、そして人生の転機を知るための強力な鍵となります。

この記事を通して、蔵干の持つ豊かな情報に触れ、あなたの人生をより豊かに、そしてより深く理解するための一助となれば幸いです。

算命学における「蔵干」の基本的な役割

ここでは、算命学における「蔵干」がどのような役割を担っているのか、その fundamental な部分を解説します。地支(十二支)が持つエネルギーや、それらが内包する五行の性質、そして天干との関係性から、蔵干が示す深層心理までを紐解いていきます。

地支(ちし)が内包するエネルギーとは?

地支は、十二支とも呼ばれ、それぞれが特定の季節や方位、そして「気」のエネルギーを持っています。この地支が、表面的な象徴だけでなく、その内部に秘めた「蔵干」という形で、より詳細なエネルギーの質を表現しているのです。このセクションでは、地支が内包するエネルギーの源泉としての蔵干の役割を解説します。

地支(ちし)が内包するエネルギーとは?

地支のエネルギーの捉え方

- 地支は、十二方位、十二月、十二時といった時間的・空間的な概念と結びついています。

- それぞれの地支は、特定の季節や時間帯のエネルギーを象徴しています。

- 例えば、春の始まりである「寅」は、萌芽や活動の始まりといったエネルギーを持ちます。

- 夏の盛りである「午」は、生命力や情熱のエネルギーを強く示します。

- 秋の収穫期である「酉」は、成熟や集約のエネルギーを表します。

- 冬の静寂期である「子」は、蓄積や潜在的なエネルギーの象徴です。

蔵干がエネルギーの質を決定する

- 地支が持つエネルギーは、その内部に「蔵干」として存在することで、より具体的な質や性質を帯びます。

- 蔵干は、天干と同じく五行(木・火・土・金・水)に分類されます。

- 地支は、その蔵干の組み合わせによって、エネルギーの質が多様化します。

- 例えば、「寅」という地支は、その内部に「甲(木)」、「丙(火)」、「戊(土)」という三つの蔵干を宿しています。

- これにより、「寅」は単なる春の始まりというだけでなく、その内部に「木」の成長力、「火」の情熱、「土」の安定性といった複数のエネルギーの質を内包していることがわかります。

- これらの蔵干の組み合わせが、その地支が持つエネルギーの「色合い」や「特徴」を決定づけるのです。

蔵干によるエネルギーの濃淡

- 蔵干は、それぞれの地支において、その「濃さ」や「存在感」が異なります。

- ある蔵干が、ある地支において「主気」として最も強く影響力を持つ場合や、「中気」、「本気」として副次的な影響力を持つ場合があります。

- これらの蔵干の強弱関係は、その地支のエネルギーがどの程度表に出やすいか、あるいは内に秘めやすいかを示唆します。

- 例えば、「辰」という地支には、「戊(土)」、「乙(木)」、「癸(水)」の三つの蔵干が宿っていますが、「戊」が最も強い「本気」として存在します。

- これにより、「辰」のエネルギーは、「土」の性質が中心となりつつも、そこに「木」と「水」の要素が加わることで、複雑な様相を呈します。

- 蔵干の強弱を理解することで、地支の持つエネルギーのニュアンスをより正確に把握することができます。

蔵干が持つ五行(ごぎょう)の性質

五行の基本概念

- 算命学における「五行」とは、木・火・土・金・水の五つの要素を指します。

- これらの五行は、宇宙の森羅万象、そして人間の性格や運命を構成する基本的な「気」の性質を表しています。

- それぞれの五行は、独自の特性や象徴を持っています。

- 例えば、「木」は成長や発展、柔軟性を、「火」は情熱や向上心、光を象徴します。

- 「土」は安定や包容力、現実性を、「金」は決断力や知性、収穫を象徴します。

- 「水」は知性や柔軟性、静寂を象徴します。

蔵干と五行の結びつき

- 地支に内包される蔵干は、この五行のいずれかに分類されます。

- それぞれの蔵干が持つ五行の性質が、地支のエネルギーに具体的な「色」や「味」を与えます。

- 例えば、「甲」は「木」の陽、「乙」は「木」の陰、「丙」は「火」の陽、「丁」は「火」の陰といった具合です。

- このように、蔵干は地支が持つエネルギーを、五行という普遍的な枠組みで理解するための鍵となります。

- 地支が持つエネルギーを五行の観点から分析することで、その地支が持つ性格や潜在能力をより深く洞察することができます。

五行の相互関係:相生と相剋

- 五行は、互いに影響を与え合う関係性を持っています。

- 相生(そうしょう)とは、互いを助け合い、生み出す関係です。

- 「木は火を生み、火は土を生み、土は金を生み、金は水を生み、水は木を生む」という循環があります。

- 相剋(そうこく)とは、互いに打ち消し合い、抑え込む関係です。

- 「木は土を剋し、土は水を剋し、水は火を剋し、火は金を剋し、金は木を剋す」という関係があります。

- 蔵干が宿る地支は、これらの相生・相剋の関係性の中で、そのエネルギーを増減させたり、変化させたりします。

- 命式全体における蔵干の配置と五行の関係性を読み解くことで、その人の持つ才能の活かし方や、人生における人間関係の傾向などを理解することができます。

天干(てんかん)との関係性で見る深層心理

天干の役割

- 算命学において、天干は、その人の「表面的な性格」「社会的な顔」「意識」などを表します。

- 天干は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)で構成され、それぞれが distinct な性質を持っています。

- 天干は、いわば、その人が外界に対してどのように自分を表現するか、どのような思考パターンを持つかを示唆するものです。

蔵干が示す深層心理

- 一方、地支に宿る蔵干は、その人の「内面」「潜在的な性格」「隠された欲求」「本音」といった、より深層的な心理を表します。

- 天干が表面的な性質であるのに対し、蔵干は、その人の根底に流れるエネルギーや、普段は表に出にくい本質的な部分を示します。

- 例えば、天干で「陽」の性質を強く表している人でも、地支の蔵干に「陰」の要素が強く現れている場合、内面では繊細さや思慮深さを秘めていることがあります。

- これらの天干と蔵干の関係性を比較することで、その人の表裏や、抱えている葛藤、あるいは内なる強さなどを深く理解することができます。

天干と蔵干の相互作用

- 天干と蔵干の組み合わせは、その人の心理状態や行動パターンに大きな影響を与えます。

- 天干が表す「意識」と、蔵干が表す「無意識」や「本能」がどのように調和しているか、あるいは対立しているかを見ることで、その人の内面の複雑さを読み解くことができます。

- 例えば、天干で「行動力」を表す星を持っている人が、蔵干に「静」のエネルギーを持つ要素を多く持っている場合、行動を起こす前に深く熟考する傾向があるかもしれません。

- この天干と蔵干の相互作用を理解することは、自分自身の内面を深く見つめ、自己理解を深める上で非常に重要です。

- それは、自分の行動原理や、なぜそのような感情になるのか、といった深層心理への洞察を与えてくれます。

十二支(地支)と蔵干の対応表

ここでは、十二支(地支)それぞれに、どのような蔵干が宿っているのか、その具体的な対応関係を一覧で示します。各地支と蔵干の組み合わせを知ることで、より具体的なエネルギーの質を理解できるようになります。このセクションでは、各地支に宿る蔵干とその基本的な意味合いを解説していきます。

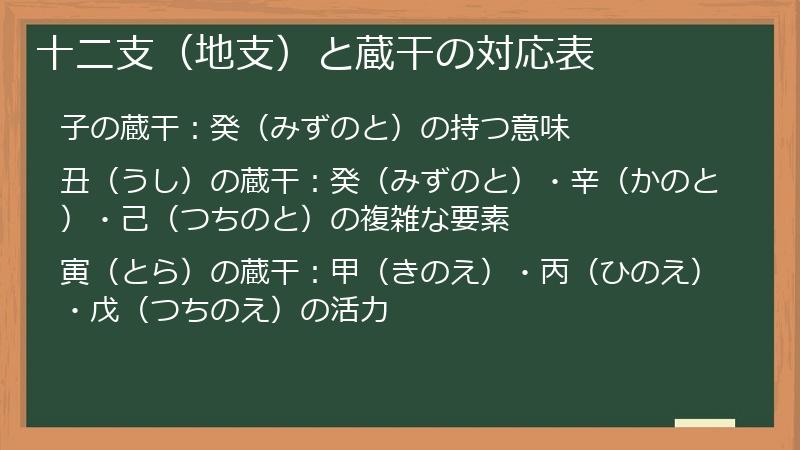

子の蔵干:癸(みずのと)の持つ意味

「子」の十二支の象徴

- 「子」は十二支の最初に位置し、冬の最も寒い時期、真夜中を象徴します。

- これは、生命が最も静まり返り、次なる活動のためにエネルギーを蓄える時期です。

- 「子」は、活動が一旦停止し、内なるエネルギーを凝縮させる、静寂と潜在性の象徴と言えます。

- また、種子が土の中で静かに発芽を待つような、まだ見ぬ可能性を秘めた状態を表すこともあります。

「子」に宿る蔵干:癸(みずのと)

- 「子」の地支には、「癸(みずのと)」という一つの蔵干が宿っています。

- 「癸」は、五行では「水」の陰に属します。

- 「癸」は、雨や露、あるいは静かな水面を象徴し、柔軟性、知性、そして静かな継続力を表します。

- これは、「子」が持つ静寂で内向的なエネルギーと非常に調和が取れています。

癸(みずのと)が示す性質

- 「子」の蔵干である「癸」は、その人の性格に以下のような特徴をもたらします。

- 知性・情報収集能力:「水」の性質は、深い知性や情報を吸収する能力を示します。好奇心が旺盛で、物事を深く探求しようとする傾向があります。

- 柔軟性・適応力:「癸」は水のように形を変えるため、状況に応じて柔軟に対応する能力に長けています。変化を恐れず、環境に適応していくことができます。

- 静かなる忍耐力:表面的には穏やかで目立たないかもしれませんが、内には強い忍耐力と持続力を持っています。目標に向かって地道に努力を続けることができます。

- 感受性・直感力:繊細な感受性や鋭い直感力を持つことも特徴です。人の気持ちを察したり、物事の本質を見抜いたりすることに長けています。

- 内向性・神秘性:「子」の静寂な性質と「癸」の陰の性質が合わさることで、内向的で、やや神秘的な雰囲気を纏うこともあります。自分の内面世界を大切にする傾向があります。

- 「子」の蔵干に「癸」を持つ人は、冷静沈着で知的な人物が多いとされます。

丑(うし)の蔵干:癸(みずのと)・辛(かのと)・己(つちのと)の複雑な要素

「丑」の十二支の象徴

- 「丑」は十二支の二番目に位置し、冬の終わりから春の始まりにかけての時期、深夜から早朝にかけての時間を象徴します。

- これは、厳しい寒さの中で生命がじっと耐え、春の息吹を待つ、粘り強さと忍耐の時期です。

- 「丑」は、物事が停滞しているように見えても、その下では着実に準備が進んでいる状態を表します。

- また、物事を gründung(grund)から見つめ直し、着実に実行していく力強さも示唆します。

「丑」に宿る蔵干:癸・辛・己

- 「丑」の地支には、「癸(みずのと)」、「辛(かのと)」、「己(つちのと)」という三つの蔵干が宿っています。

- それぞれの蔵干が、五行の「水」「金」「土」に属し、多様なエネルギーの質を内包しています。

- 「癸」は「水」の陰、 「辛」は「金」の陰、「己」は「土」の陰の性質を持ちます。

- これらの蔵干の組み合わせが、「丑」という地支に複雑で多層的な意味合いを与えています。

各蔵干が「丑」に与える影響

- 癸(水): 「丑」の蔵干にある「癸」は、冬の貯水や、まだ見ぬ生命の源となる水分を象徴します。これは、物事を静かに蓄え、内なる準備を進める性質を表します。

- 辛(金): 「丑」の蔵干にある「辛」は、厳しい寒さの中で鍛えられ、鋭さを増す金属のように、苦労や試練を経て磨かれる才能や、粘り強さを意味します。

- 己(土): 「丑」の蔵干にある「己」は、大地が冬の寒さに耐え、春の芽出しを待つように、表面的な停滞の下にある、力強い生命力や、着実な成長の可能性を示します。

- 「丑」の蔵干にこれらの要素を持つ人は、一見寡黙で控えめに見えますが、内面には強い意志と、困難を乗り越える粘り強さを秘めています。

- また、物事を gründung(grund)から見つめ、着実に実行していく堅実さも持ち合わせています。

- これらの複雑な蔵干の要素が組み合わさることで、「丑」の地支は、粘り強さ、忍耐力、そして着実な努力による成果といった性質を強く表します。

- 「丑」の蔵干を持つ人は、一度決めたことは最後までやり遂げる芯の強さを持っています。

寅(とら)の蔵干:甲(きのえ)・丙(ひのえ)・戊(つちのえ)の活力

「寅」の十二支の象徴

- 「寅」は十二支の三番目に位置し、春の始まり、冬の終わりを告げる時期を象徴します。

- これは、凍てついた大地から新しい生命が芽生え、力強く成長を始める、活動的で活気のある季節です。

- 「寅」は、新しい始まり、進取の気性、そして旺盛な生命力を表します。

- また、物事に果敢に挑戦し、前進していくエネルギーに満ちた状態を示唆します。

「寅」に宿る蔵干:甲・丙・戊

- 「寅」の地支には、「甲(きのえ)」、「丙(ひのえ)」、「戊(つちのえ)」という三つの蔵干が宿っています。

- それぞれの蔵干が、五行の「木」「火」「土」の陽に属します。

- 「甲」は「木」の陽、「丙」は「火」の陽、「戊」は「土」の陽の性質を持ちます。

- これらの陽の蔵干の組み合わせが、「寅」という地支に強力な活力と成長のエネルギーを与えています。

各蔵干が「寅」に与える影響

- 甲(木): 「寅」の蔵干にある「甲」は、成長し続ける大樹のように、まっすぐに上に伸びていく生命力、向上心、そしてリーダーシップを表します。これは「寅」の勢いと非常に調和しています。

- 丙(火): 「寅」の蔵干にある「丙」は、太陽の光のように、暖かさ、情熱、そして周囲を照らす明るさをもたらします。これは、新しい始まりへの希望や、人々を惹きつける魅力を示唆します。

- 戊(土): 「寅」の蔵干にある「戊」は、春の兆しを帯びた大地のように、物事を育み、基礎を築く安定性や、着実さを表します。これは、勢いだけではない、地に足のついた活動を可能にします。

- 「寅」の蔵干にこれらの陽の要素を持つ人は、エネルギッシュで、常に前進しようとする意欲に満ちています。

- 新しいことに挑戦することを恐れず、その実行力と行動力で周囲を巻き込んでいく力があります。

- 「寅」の蔵干を持つ人は、その活力と生命力で、新しい可能性を切り開き、成長していく力強いエネルギーを持っています。

- 彼らは、しばしばリーダーシップを発揮し、周囲に活気をもたらす存在となります。

蔵干が示す、より詳細な個性の側面

ここでは、蔵干が単なる五行の分類にとどまらず、さらに詳細な個性の側面をどのように示しているのかを解説します。蔵干の持つ「陰陽」の区別や、「旺・相・休・死・墓」といった強弱の概念、そしてそれらの巡り合わせが運命に与える影響について掘り下げていきます。

蔵干の陽と陰(よういん)による区別

陽(よう)と陰(いん)の概念

- 算命学における「陰陽」とは、森羅万象を二元論的に捉えるための基本的な考え方です。

- 陽は、活動的、積極的、外向的、公的な側面を、陰は、受動的、内向的、静的、内的な側面を象徴します。

- この陰陽の区別は、天干(十干)それぞれに適用され、同じ五行であっても、その性質に subtle な違いをもたらします。

陽干(ようかん)

- 十干のうち、甲(木)、丙(火)、戊(土)、庚(金)、壬(水)は「陽干」とされます。

- 陽干は、その五行の性質をより強く、ダイナミックに、そして外向的に表現する傾向があります。

- 例えば、「甲」という陽の木は、まっすぐに伸びる大樹のように、力強く成長するエネルギーを持ちます。

- 「丙」という陽の火は、太陽のように、明るく、暖かく、周囲を照らす情熱を表します。

- 陽干を持つ人は、一般的に、行動力があり、自己主張が明確で、リーダーシップを発揮しやすい傾向があります。

- また、社交的で、積極的に人との関わりを求めることが多いです。

陰干(いんかん)

- 十干のうち、乙(木)、丁(火)、己(土)、辛(金)、癸(水)は「陰干」とされます。

- 陰干は、その五行の性質をより穏やかに、柔軟に、そして内向的に表現する傾向があります。

- 例えば、「乙」という陰の木は、しなやかに絡みつく蔓のように、柔軟性があり、周囲に順応する性質を持ちます。

- 「丁」という陰の火は、ろうそくの灯のように、静かで、内省的、そして繊細な光を表します。

- 陰干を持つ人は、一般的に、思慮深く、感受性が豊かで、内面世界を大切にする傾向があります。

- また、忍耐強く、細やかな配慮ができることも特徴です。

陽陰のバランスと個性

- 命式における陽干と陰干のバランスは、その人の個性や行動様式に大きく影響します。

- 陽干が多ければ、活動的で積極的な性格になりやすく、陰干が多ければ、内向的で思慮深い性格になりやすいと言えます。

- しかし、単に陽が多いから良い、陰が多いから悪い、という単純なものではありません。

- 両方の要素がバランス良く存在することで、より円熟した、柔軟な対応ができるようになります。

- 蔵干の陽陰を理解することは、自分自身の内面のエネルギーが、どのように表出しているのか、あるいはどのように潜んでいるのかを知る手がかりとなります。

蔵干の旺・相・休・死・墓(おう・そう・きゅう・し・ぼ)による強弱

十二運(じゅうにうん)の概念

- 算命学では、十二支が持つエネルギーの強弱や、その人の人生における盛衰を、「十二運」という概念で捉えます。

- 十二運は、生まれた時の惑星の運行や、生命の成長過程になぞらえられており、蔵干の持つエネルギーの「状態」や「勢い」を示します。

- これは、単に五行の属性だけでなく、そのエネルギーがどれほど活動的か、あるいは静止しているか、といった「力」の側面を理解するために不可欠な要素です。

十二運の各星

- 十二運は、以下の12種類の星で構成されます。

- 長生(ちょうせい):生命が誕生し、成長し始める時期。健全で順調な発展。

- 沐浴(もくよく):若々しく、自由奔放で、やや不安定な時期。経験を積む時期。

- 冠帯(かんたい):成人し、社会的な責任を担い始める時期。知性と品格。

- 健禄(けんろく):成人して働き盛り、能力を発揮する時期。力強く、安定した状態。

- 帝旺(ていおう):人生の頂点。最も勢いがあり、自己主張が強い時期。

- 衰(すい):帝旺を過ぎ、勢いが衰え始める時期。穏やかで落ち着いた状態。

- 病(びょう):生命力が弱まり、休息を必要とする時期。内省的になる。

- 死(し):活動が停止し、エネルギーが失われた状態。無気力や停滞。

- 墓(ぼ):死が完了し、次の生を待つための「墓」に入る時期。静寂と蓄積。

- 絶(ぜつ):生命の断絶。エネルギーが極端に弱まる。

- 胎(たい):新しい生命が宿り、始まりを待つ時期。潜在的な可能性。

- 養(よう):胎から生まれ、育まれる時期。保護や育成が必要な状態。

蔵干における十二運の活用

- それぞれの蔵干は、命式中のどの地支に現れるかによって、これらの十二運のいずれかの星のいずれかの状態を取ります。

- 例えば、ある蔵干が「帝旺」の十二運を持つ場合、その蔵干の持つエネルギーは非常に強く、その人の性格や運勢に大きな影響を与える可能性があります。

- 逆に、「死」や「墓」の十二運を持つ蔵干は、そのエネルギーが弱まるか、あるいは内面に潜む形になります。

- この十二運の強弱を理解することで、その人が持つ才能や能力が、人生のどの段階で、どのような形で発揮されやすいのかをより具体的に読み取ることができます。

- 蔵干と十二運の組み合わせは、その人の運命の波や、人生における強みと弱みを理解するための重要な鍵となります。

蔵干の巡り合わせがもたらす運命の転機

命式における蔵干の配置

- 算命学では、生まれた年月日時を基に、その人の「命式」を作成します。

- 命式は、年柱、月柱、日柱、時柱の四つの柱で構成され、それぞれに天干と地支が割り当てられます。

- 地支には、その内部に蔵干が宿っており、これらの蔵干が命式全体にどのような配置で現れるかが、その人の運命の様相を決定づける重要な要素となります。

- 例えば、年柱の地支に宿る蔵干、月柱の地支に宿る蔵干、日柱の地支に宿る蔵干など、それぞれの位置によって、その蔵干が示す意味合いや影響力が異なります。

蔵干の「強」と「弱」

- 命式の中で、ある蔵干が他の地支の蔵干との関係性によって、そのエネルギーが強まったり、弱まったりすることがあります。

- これは、蔵干が持つ五行の性質が、他の五行とどのように作用するかによって決まります。

- 例えば、ある蔵干が、それを強める五行の地支や蔵干と組み合わさると、そのエネルギーは増幅されます。

- 逆に、それを弱める五行の地支や蔵干と組み合わさると、エネルギーは減衰します。

- また、蔵干がどの地支に宿っているか、そしてその地支が持つ「十二運」の状態によっても、蔵干の強弱は変化します。

- これらの強弱のバランスは、その人の才能の活かし方や、運勢の流れに直接的な影響を与えます。

運命の転機としての蔵干の巡り合わせ

- 大運(だいうん)や流年(りゅうねん)といった、時間の経過と共に巡ってくる運勢の流れも、命式中の蔵干に影響を与えます。

- 特定の蔵干が、大運や流年によって「強」になったり、「弱」になったりすることで、その人の運命に大きな転機が訪れることがあります。

- 例えば、これまで弱かった蔵干のエネルギーが、大運や流年によって強まることで、隠れていた才能が開花したり、事業が成功したりすることがあります。

- 逆に、元々強かった蔵干のエネルギーが、大運や流年によって弱まることで、困難な状況に直面することもあります。

- このように、蔵干の巡り合わせは、単なる個人の資質だけでなく、運勢の流れの中でどのようにその資質が活かされるか、あるいは試練となるかを示す、運命の羅針盤と言えるでしょう。

- 蔵干の配置とその変化を理解することは、自分自身の人生の転機を予測し、より良い未来を築くための重要な手がかりとなります。

命式(めいしき)における蔵干の読み解き方

このセクションでは、算命学の根幹をなす「命式」の中で、蔵干がどのように配置され、どのように読み解かれていくのかを具体的に解説します。日干、月柱、年柱、時柱といった命式の各要素と蔵干の関係性を見ることで、あなたの運命、才能、そして人生における重要な側面を深く理解するための道筋を示します。

日干(にっかん)と地支の蔵干の関係性

日干は、その人の「本質」や「核」となる部分を表し、命式の中で最も重要な要素の一つです。この日干と、日支(生まれた日の地支)に宿る蔵干との関係性を読み解くことで、その人の内面的な性質や、結婚生活、パートナーシップにおける影響を深く理解することができます。ここでは、日干と日支の蔵干の組み合わせが示す、より詳細な個性の側面について解説します。

日干(にっかん)と地支の蔵干の関係性

日干の重要性

- 日干は、その人の「自己」「本質」「核」となる存在であり、命式の中で最も中心的な要素です。

- これは、その人がどのようなエネルギーを持って生まれ、どのような性格や才能を持っているか、その根本を示すものです。

- 日干は、十干(甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸)のいずれか一つであり、その五行と陰陽によって、その人の基本的な性質が決定されます。

- 例えば、日干が「丙(火)」であれば、その人は情熱的で明るい性質を持つ傾向があります。

- 日干が「癸(水)」であれば、冷静で知的な性質を持つ傾向があります。

日支(にっし)と蔵干

- 日支は、生まれた日の地支であり、その人の「配偶者」「パートナー」「内面的な自己」といった意味合いを持ちます。

- 日支には、その地支に属する蔵干が宿っています。

- この日支の蔵干は、日干(本質)と密接に関わり、その人の内面的な側面や、人間関係、特に結婚相手との関係に影響を与えます。

- 日支の蔵干が、日干の五行とどのように関連しているかを見ることで、その人の結婚観や、パートナーとの相性、あるいは家庭生活におけるあり方などが分かります。

日干と日支の蔵干の組み合わせによる影響

- 日干と日支の蔵干が同じ五行の場合:

- これは、日干の本質が、日支の蔵干によって強化される状況です。

- 例えば、日干が「丙(火)」で、日支に「丙」や「丁」といった火の蔵干がある場合、その人の情熱や明るさはより一層発揮されやすくなります。

- パートナーシップにおいても、互いの価値観が合いやすく、関係が安定しやすい傾向があります。

- 日干と日支の蔵干が相生の関係の場合:

- これは、日干の本質が、日支の蔵干によって育まれ、助けられる関係です。

- 例えば、日干が「木」で、日支に「水」の蔵干がある場合、その人の才能や能力は、パートナーによって引き出されたり、サポートされたりする可能性があります。

- パートナーは、その人の成長を助け、精神的な支えとなる存在となるでしょう。

- 日干と日支の蔵干が相剋の関係の場合:

- これは、日干の本質が、日支の蔵干によって抑えられたり、対立したりする関係です。

- 例えば、日干が「火」で、日支に「水」の蔵干がある場合、その人の感情や行動が、パートナーとの間で葛藤を生む可能性があります。

- パートナーとの関係において、何らかの対立や、互いの意見の相違が生じやすい傾向があります。

- しかし、これは必ずしも悪いことばかりではなく、互いの違いを乗り越えることで、より深い理解や成長につながることもあります。

- 日干と日支の蔵干の関係性を理解することは、自己理解を深め、より良い人間関係を築くための貴重な洞察を与えてくれます。

月柱(げっちゅう)の蔵干が運勢に与える影響

月柱の重要性

- 月柱は、その人の「社会的な才能」「職業運」「人生の目的」といった、社会との関わりや、人生の方向性を示す重要な柱です。

- 月柱は、その人がどのような才能を持ち、どのような分野で成功しやすいか、また、どのような社会的な役割を担うことになるかを示唆します。

- 月柱の干支は、その人の「表に出やすい性質」や「社会的な顔」を形成する上で、日干に次いで大きな影響力を持つとされています。

- 特に、月柱の地支に宿る蔵干は、その人が社会でどのように才能を発揮し、どのような成功を収めるかの鍵となります。

月柱の蔵干が示す影響

- 才能と適職:月柱の蔵干は、その人が持つ才能や、どのような仕事や分野で活躍しやすいかを示します。

- 例えば、月柱の蔵干に「庚(金)」や「辛(金)」がある人は、鋭い判断力や分析力に長け、金融、法律、研究開発などの分野で才能を発揮しやすい傾向があります。

- 「甲(木)」や「乙(木)」の蔵干は、成長や発展を司り、教育、IT、コンサルティングなどの分野で能力を発揮する可能性があります。

- 社会的な成功:月柱の蔵干が、その人の日干や他の要素と調和している場合、社会的な成功や名声を得やすいとされます。

- 特に、月柱の蔵干が「禄(ろく)」や「馬(うま)」といった強さを持つ場合、仕事運が良く、キャリアアップしやすい傾向があります。

- 人生の目的と使命:月柱の蔵干は、その人が人生で達成すべき使命や、どのような価値観を追求すべきかを示すこともあります。

- 月柱の蔵干が示すエネルギーを理解し、それに沿った生き方を選択することで、人生の満足度を高めることができます。

- 人間関係と社交性:月柱の蔵干は、社会における人間関係や、他者との接し方にも影響を与えます。

- どのようなタイプの人間と良好な関係を築きやすいか、また、社会でどのように振る舞うのが自然か、といったことも読み解くことができます。

- 月柱の蔵干の働きを理解することは、自分の才能を最大限に活かし、社会で充実した人生を送るための道標となります。

年柱(ねんちゅう)・時柱(じちゅう)の蔵干が示す隠れた才能

年柱の蔵干

- 年柱は、その人の「先祖」「両親」「幼少期」「育った環境」「家系」などを表します。

- 年柱の地支に宿る蔵干は、その人が生まれ持った資質、あるいは幼少期に受けた影響や、家系から受け継いだ才能を示唆します。

- これは、普段はあまり意識しないかもしれませんが、その人の潜在的な能力や、無意識のうちに発揮される才能として現れることがあります。

- 例えば、年柱の蔵干に「財」の星(金銭や物質、女性を象徴する星)がある場合、家系に財運があったり、幼少期から金銭的な豊かさに恵まれやすかったりすることが考えられます。

- また、両親や家系から特定の才能や気質を受け継いでいる可能性も示唆します。

時柱の蔵干

- 時柱は、その人の「晩年」「子供」「部下」「潜在的な能力」「晩年の運勢」などを表します。

- 時柱の地支に宿る蔵干は、その人が晩年になるにつれて発揮される才能や、晩年の運勢の傾向を示します。

- これは、人生の後半になってから開花する才能や、晩年に築き上げる人間関係、あるいは子供や部下との関わり方などを読み解く鍵となります。

- 例えば、時柱の蔵干に「食神(しょくじん)」や「傷官(しょうかん)」といった「表現」「創造」「芸術」を司る星がある場合、晩年になってから芸術的な才能が開花したり、創作活動で成功したりする可能性があります。

- また、子供や部下との関係性から、晩年の運勢が左右されることも示唆します。

隠れた才能の開花

- 年柱や時柱の蔵干が示す才能は、月柱や日柱で示される才能とは異なり、表に出にくい、あるいは晩年になってから発揮される「隠れた才能」であることが多いです。

- これらの蔵干の働きを理解することで、自分自身でも気づいていなかった潜在的な能力や、人生の後半で開花する可能性に気づくことができます。

- これらの蔵干のエネルギーを意識的に活用することで、人生の様々な段階で、より豊かに、そして充実した経験を積むことができるでしょう。

- 特に、人生の転機や、新たな挑戦をする際には、年柱や時柱の蔵干が示す才能が、思わぬ形で役立つことがあります。

蔵干の組み合わせが織りなす人間関係と仕事運

命式における蔵干の配置は、その人の内面的な才能や性格だけでなく、他者との関係性や、社会における成功の可能性にも深く関わっています。ここでは、蔵干同士の五行による相互作用、それが仕事運に与える影響、そして結婚相手やパートナーとの相性を蔵干からどのように読み解けるのかを解説します。

蔵干同士の五行による相生(そうしょう)と相剋(そうこく)

五行の基本相関

- 算命学において、五行(木・火・土・金・水)は、互いに影響を与え合う関係性を持っています。

- この関係性は、大きく分けて「相生(そうしょう)」と「相剋(そうこく)」の二つがあります。

- これらの関係性は、単に五行の属性を示すだけでなく、人間関係や、人生における出来事の吉凶、強弱を読み解く上で非常に重要です。

相生の関係

- 相生は、互いを助け、生み出すポジティブな関係です。

-

- 木生火(もくしょうか):木は燃えて火を生み出します。

- 火生土(かしょうど):火は燃え尽きて灰となり土を作ります。

- 土生金(どしょうきん):土からは金属が採掘されます。

- 金生水(きんしょうすい):金属を冷やすと水滴が生じます。

- 水生木(すいしょうもく):水は木を育てます。

- 命式中の蔵干が相生の関係にある場合、そのエネルギーはスムーズに流れ、調和が取れた状態を示します。

- これは、人間関係においても、互いを理解し、協力し合える良好な関係性を築くことを示唆します。

- 仕事においては、チームワークが円滑に進み、創造性や生産性が高まる傾向があります。

相剋の関係

- 相剋は、互いに抑制し、打ち消し合うネガティブな関係です。

-

- 木剋土(もっこくど):木は土の成長を妨げます。

- 土剋水(どこくすい):土は水をせき止めます。

- 水剋火(すいこくか):水は火を消します。

- 火剋金(かこくきん):火は金属を溶かします。

- 金剋木(きんこくもく):金は木を切り倒します。

- 命式中の蔵干が相剋の関係にある場合、そのエネルギーはぶつかり合い、葛藤や困難が生じることがあります。

- これは、人間関係においては、意見の対立や、互いの価値観の不一致が生じやすい状況を示唆します。

- 仕事においては、競争や障害に直面する可能性がありますが、それを乗り越えることで、新たな視点や成長を得ることもあります。

- 相剋の関係は、決して悪いものばかりではなく、互いを律し、健全なバランスを保つための重要な役割も担っています。

蔵干の組み合わせによる運命への影響

- 命式中に現れる蔵干の組み合わせは、これらの相生・相剋の関係を通じて、その人の性格、才能、そして運命に多岐にわたる影響を与えます。

- どの蔵干が、どのような地支に現れ、どのような関係性を持つかを見ることで、その人の人生における強みと弱み、人間関係の傾向、そして成功の可能性などを読み解くことができます。

- 蔵干の五行による相関を理解することは、自分自身の資質を客観的に把握し、より良い人間関係や仕事の進め方を見つけるための貴重な手がかりとなります。

蔵干が示す、適職や職業上の役割

才能と職業の結びつき

- 算命学において、蔵干は、その人が持つ innate な才能や、どのような分野で能力を発揮しやすいかを示唆します。

- 命式中の蔵干の配置や、その五行、陰陽、そして十二運の強弱などを総合的に分析することで、その人に適した職業や、社会における役割を読み解くことができます。

- これは、単に「〇〇の才能がある」というだけでなく、その才能をどのように活かすべきか、どのような環境で最も輝くことができるか、といった具体的な指針を与えてくれます。

五行別に見る適職

- 木(甲・乙):成長、発展、教育、芸術、企画、コミュニケーション、サービス業など。

- 火(丙・丁):情熱、向上心、エンターテイメント、IT、研究開発、営業、宣伝、電気・ガス関連など。

- 土(戊・己):安定、堅実、管理、不動産、農業、金融、建設、保険、公務員など。

- 金(庚・辛):決断力、知性、分析、金融、法律、医療、製造業、精密機械、IT(ハードウェア)など。

- 水(壬・癸):知性、柔軟性、情報、運輸、水産業、IT(ソフトウェア)、コンサルティング、翻訳、教育など。

- これらの五行の性質は、その人がどのような環境で能力を発揮しやすく、どのような職務内容にやりがいを感じるかのヒントとなります。

蔵干の強弱と仕事運

- 命式中の蔵干の強弱(十二運や他の蔵干との関係性)は、仕事運やキャリア形成に大きく影響します。

- 強い蔵干:その才能や能力を積極的に発揮でき、キャリアアップや成功につながりやすい傾向があります。リーダーシップを発揮したり、専門性を深めたりすることが得意です。

- 弱い蔵干:才能があっても、それを活かしきれなかったり、逆境に立たされたりする可能性があります。しかし、努力次第で克服し、独自の道を切り開くことも可能です。

- 複数の蔵干の組み合わせ:命式中の蔵干が多様である場合、様々な分野で活躍できる可能性があります。

- 逆に、特定の蔵干が偏っている場合、その分野に特化した才能や、専門性を極める傾向が強まります。

職業上の役割

- 蔵干の配置は、会社組織やチーム内での役割分担にも影響を与えます。

- 例えば、「官」の星(仕事や立場、名誉を象徴する星)の蔵干が強い人は、管理職やリーダーとしての役割を担いやすいでしょう。

- 「財」の星の蔵干が強い人は、経営や経理、資産管理などの分野で才能を発揮するかもしれません。

- 「食傷」の星(表現、創造、言葉を象徴する星)の蔵干が強い人は、企画、営業、デザイン、芸術などの分野で活躍する可能性があります。

- 蔵干の働きを理解することは、自分自身の適職を知るだけでなく、チーム内での自分の立ち位置や、他者との協力関係を築く上でも役立ちます。

結婚相手やパートナーとの相性を蔵干から読み解く

相性判断の基礎

- 算命学における相性判断では、お互いの命式を比較し、蔵干の五行や関係性を読み解くことが重要です。

- 特に、日干と日支の蔵干、そして相手の命式における蔵干の組み合わせが、関係性の質を左右します。

- 相性が良いとされるのは、一般的に、互いの五行が「相生」の関係にある場合や、日干と日支の蔵干が調和している場合です。

- 逆に、「相剋」の関係にある場合や、互いのエネルギーがぶつかり合う場合は、関係性が複雑になったり、困難が生じたりする可能性があります。

蔵干の組み合わせによる相性の例

- 相生の関係(例:木と火)

- 互いの才能や魅力を引き出し合い、関係がスムーズに進展しやすいです。

- 例えば、一方の蔵干が「木」で、もう一方の蔵干が「火」の場合、木は火を育てるように、互いに尊敬し、助け合う関係を築きやすいでしょう。

- パートナーは、相手の才能や情熱を応援し、それをさらに高める存在となる可能性があります。

- 相剋の関係(例:火と水)

- 互いの意見の対立や、価値観の相違が生じやすい場合があります。

- 例えば、一方の蔵干が「火」で、もう一方の蔵干が「水」の場合、火は水を消すように、互いの性質がぶつかり合うことがあります。

- しかし、これは必ずしも悪い相性ではなく、互いの違いを理解し、尊重することで、むしろ相手から学ぶことが多く、関係が深まることもあります。

- 火が水をコントロールしようとしたり、水が火を抑えようとしたりするのではなく、互いの性質を活かす方法を見つけることが鍵となります。

- 比和の関係(同じ五行)

- 価値観や考え方が似ており、共感しやすい関係です。

- 例えば、互いの蔵干が「木」同士の場合、共に成長しようとする意識が強く、共通の目標に向かって協力しやすいでしょう。

- ただし、似すぎていると、刺激が少なく、マンネリ化しやすい側面も持ち合わせています。

- 蔵干の陰陽:

- 同じ五行であっても、陰陽が異なる場合は、関係性がより奥行きを持つことがあります。

- 例えば、陽の「甲(木)」と陰の「乙(木)」は、兄弟のような関係であり、互いに支え合うことができます。

- 日干と日支の蔵干の組み合わせも、結婚相手との相性を見る上で重要です。

- 日干が日支の蔵干と「日食(にっしょく)」や「日禄(にちろく)」の関係にある場合、パートナーとの関係が良好で、結婚生活が安定しやすいとされます。

相性を活かす

- 蔵干の相性は、あくまでも「傾向」を示すものであり、絶対的なものではありません。

- 互いの命式における蔵干の配置を理解し、相手の強みを活かし、弱みを補い合うように努めることで、どのような相性であっても、より良い関係を築くことが可能です。

- 相性の良い面をさらに伸ばし、課題となる点には、お互いが歩み寄る努力をすることが、円満な関係を維持する秘訣となります。

蔵干の活用法:より良い人生を送るためのヒント

ここまで、蔵干の基本的な意味、命式における読み解き方、そして人間関係や仕事運への影響について解説してきました。このセクションでは、それらの知識を活かし、私たちの人生をより豊かに、そしてより良い方向へ導くための具体的な活用法に焦点を当てます。自身の蔵干の特性を理解し、運勢の波を乗りこなすためのヒントを探ります。

自身の命式にある蔵干の特性を活かす方法

自己理解の深化

- まず、自身の命式における蔵干を正確に把握することが第一歩です。

- どの地支に、どのような蔵干が宿っているか、そしてその蔵干がどのような五行、陰陽、十二運を持っているかを確認しましょう。

- これにより、自分自身の性格、才能、潜在的な能力、そして人生における傾向などを深く理解することができます。

- 例えば、「寅」の蔵干に「甲(木)」が強く現れている人は、成長意欲やリーダーシップの資質を持っていることを認識できます。

- 「子」の蔵干に「癸(水)」が強く現れている人は、知性や柔軟性を活かすことで、より良い人生を築けることを理解できます。

才能の開花と活用

- 自身の蔵干が持つ特性を理解したら、それを積極的に活かす方法を考えましょう。

- もし、仕事運を示す月柱の蔵干に「金」の要素が強く、それが「健禄」や「帝旺」といった強い十二運を持っている場合、金融や分析、専門職などの分野でキャリアを築くことが適しているかもしれません。

- もし、晩年を示す時柱の蔵干に「火」の要素が強く、それが「長生」や「冠帯」といった穏やかな十二運を持っている場合、晩年は情熱を傾けられる趣味や、社会貢献活動などを見つけると充実するでしょう。

- 才能を活かすためには、それを発揮できる環境を選ぶことが重要です。

- 例えば、協調性を重んじる「土」の蔵干を持つ人は、チームワークを大切にする職場や、安定した環境が適しているかもしれません。

弱みとの向き合い方

- 蔵干の分析は、才能だけでなく、自身の弱みや課題を認識することにも役立ちます。

- もし、命式中に不足している五行や、弱い蔵干がある場合、それは人生における弱点や、克服すべき課題を示唆している可能性があります。

- しかし、これは決してネガティブなことばかりではありません。

- 弱みを認識することで、それを補うための努力をしたり、他者の協力を得たりすることができます。

- 例えば、「水」の要素が不足している場合、水に関連する習い事を始めたり、水辺の環境に身を置くことで、バランスを取ることができるかもしれません。

- 「蔵干の特性を活かす」ということは、強みを伸ばすだけでなく、弱みと向き合い、それを補う努力をすることも含まれます。

- 自己理解を深めることで、よりバランスの取れた、充実した人生を送ることが可能になります。

運勢の波を乗り越えるための蔵干の活用術

運勢の流れの把握

- 算命学では、人の運勢は常に一定ではなく、「大運(だいうん)」や「流年(りゅうねん)」といった時間の経過と共に変化すると考えられています。

- これらの運勢の流れは、命式中の蔵干に影響を与え、その人の持つエネルギーの強弱や質を変化させます。

- 例えば、もともと弱い蔵干が、強運期である大運や流年によって強められると、その才能が表に出やすくなり、物事が順調に進むことがあります。

- 逆に、もともと強い蔵干が、人生の停滞期を示す大運や流年とぶつかると、そのエネルギーが抑制され、困難に直面することもあります。

- これらの運勢の流れと蔵干の相互作用を理解することで、人生における「好機」と「注意すべき時期」を把握することができます。

活用術1:強みとの連携

- 自分の命式において、特に強く現れている蔵干の特性を、運勢の流れが良い時期に積極的に活用しましょう。

- 例えば、月柱の蔵干に「甲(木)」が強く、それが「帝旺」などの強い十二運を持っている場合、新しい事業の立ち上げや、リーダーシップを発揮する機会に積極的に挑戦することが有効です。

- 「丙(火)」の蔵干が強く、周囲に活気を与えるようなエネルギーを持っている場合、社会的な活動や、人々との交流が活発になる時期に、そのエネルギーをさらに発揮することで、より大きな成果を得られるでしょう。

- 自分の強みとなる蔵干のエネルギーを、運勢の良い波に乗せることで、人生をより豊かに、そして成功へと導くことができます。

活用術2:弱みとの向き合い方

- 命式中の弱い蔵干や、運勢の流れが悪い時期には、無理な行動は避け、自己研鑽や内省に努めることが賢明です。

- 例えば、仕事運を示す月柱の蔵干が「死」や「墓」といった弱い十二運を示している場合、キャリアアップを目指す時期には、焦らず、着実にスキルを磨くことに専念するのが良いでしょう。

- また、運勢的に不安定な時期には、自身の精神的なバランスを保つことが重要です。

- 「水」の蔵干が弱い場合、リラクゼーションや瞑想など、心を落ち着かせる活動を取り入れることが助けになります。

- 「土」の蔵干が弱い場合、安定した生活基盤を整えたり、地に足のついた行動を心がけたりすることが大切です。

- 弱みとなる蔵干のエネルギーを、無理に無理に発揮しようとするのではなく、それを補うための努力をしたり、精神的な安定を保つことで、困難な時期を乗り越え、次の好機に備えることができます。

活用術3:バランスの取れた人生

- 蔵干の活用は、単に成功を追求するだけでなく、人生全体のバランスを取ることも意味します。

- 命式中に偏りがある場合、その偏りを補うような生活習慣や人間関係を意識的に築くことが大切です。

- 例えば、「金」の蔵干が強すぎる場合、頑固さや決断しすぎる傾向が出やすいため、「火」の要素を取り入れて、柔軟性や温かさを意識することが役立ちます。

- 「水」の蔵干が強すぎる場合、優柔不断さや、考えすぎてしまう傾向が出やすいため、「土」の要素を取り入れて、決断力や実行力を意識することが大切です。

- 蔵干の活用は、自己理解を深め、運勢の流れに賢く乗るための智慧であり、より充実した人生を送るための強力なツールとなります。

運勢を好転させるための蔵干のエネルギーの使い方

蔵干のエネルギーを理解する

- 蔵干は、単なる五行の属性だけでなく、それぞれが持つエネルギーの「質」と「量」を持っています。

- このエネルギーは、人の内面的な資質や、人生における運勢の波に影響を与えます。

- 自身の命式にある蔵干のエネルギーを正しく理解することは、自己肯定感を高め、人生をより主体的に生きるための第一歩です。

- 例えば、日干が「庚(金)」で、命式に「丙(火)」の蔵干が強く現れている場合、これは「官殺(かんさつ)」の関係にあたり、自己鍛錬や目標達成への強い意欲を示唆します。

- このエネルギーを、建設的な目標設定や、困難な状況への挑戦に使うことで、自己成長を促すことができます。

エネルギーの「補」と「瀉」

- 算命学では、命式全体のバランスを整えるために、「補(ほ)」と「瀉(しゃ)」という考え方を用います。

- 補(ほ):不足している五行やエネルギーを補うこと。

- 例えば、命式中に「水」の蔵干が不足している場合、意識的に水に関連する活動(水泳、読書、静かな場所での瞑想など)を取り入れることで、心のバランスを整え、知性や柔軟性を高めることができます。

- 瀉(しゃ):過剰なエネルギーを適切に発散させ、コントロールすること。

- 例えば、「火」の蔵干が強すぎて、感情的になりやすい場合、運動や創作活動など、エネルギーを発散させる方法を見つけることで、衝動的な行動を抑え、冷静さを保つことができます。

- このように、蔵干のエネルギーを「補」と「瀉」の観点から捉え、意識的に活用することで、運勢の偏りを是正し、よりバランスの取れた人生を送ることが可能になります。

行動への転換

- 蔵干のエネルギーを理解するだけでなく、それを具体的な行動へと繋げることが重要です。

- 例えば、才能を示す蔵干が「木」であり、成長や発展のエネルギーを持っている場合、新しいスキルを習得するための勉強を始めたり、キャリアアップのための転職を検討したりすることが、そのエネルギーを活かす方法となります。

- 「財」のエネルギーを持つ蔵干が強く、経済的な豊かさを求める傾向がある場合、貯蓄や投資の計画を立てたり、副業を始めたりすることが、そのエネルギーを現実的な形にする助けとなります。

- 人生における好機とされる時期には、自身の強みとなる蔵干のエネルギーを大胆に活用し、人生の停滞期とされる時期には、内省や準備に時間を費やすことで、運勢の波を巧みに乗りこなすことができます。

- 蔵干のエネルギーを理解し、それを人生の好転に繋げるための具体的な行動を起こすことが、より充実した未来を築く鍵となります。

コメント