インナーチャイルドの解放で見える「好転反応」のサイン:心と体の変化を読み解く

インナーチャイルドの癒しを進める中で、心や体に現れる様々な変化に戸惑うことはありませんか?

それは、あなたが過去の傷つきから解放され、本来の輝きを取り戻そうとしているサインかもしれません。

この変化は「好転反応」と呼ばれ、一時的に現れるものですが、その意味を正しく理解することで、癒しのプロセスをよりスムーズに進めることができます。

この記事では、インナーチャイルドの好転反応で起こりうる具体的な変化、そのメカニズム、そして、それを乗り越えていくための具体的な方法まで、専門的な視点から丁寧に解説していきます。

あなたが、ご自身の心と体の声に耳を傾け、より健やかな未来を歩むための一助となれば幸いです。

インナーチャイルドが目覚める時:なぜ好転反応が起こるのか?

インナーチャイルドの癒しを始めることで、これまで抑圧されていた感情や体験が表面化し、一時的に心身のバランスが崩れることがあります。

この一連の変化は「好転反応」と呼ばれ、体が本来の健康な状態に戻ろうとする過程で自然に起こるものです。

ここでは、インナーチャイルドとは何か、そしてなぜ癒しのプロセスで好転反応が起こるのか、そのメカニズムを詳しく掘り下げていきます。

インナーチャイルドとは何か?その定義と役割

インナーチャイルドとは、誰もが心の中に持っている、子どもの頃の純粋な感情や体験、そして傷つきやすさを抱えた部分のことです。

このインナーチャイルドは、成長の過程で親や周りの大人からの影響を受け、時に傷つき、否定されることで、本来の輝きを失ってしまうことがあります。

しかし、インナーチャイルドは、私たちの感性、創造性、そして他者への共感といった、人生を豊かにする多くの要素の源でもあります。

インナーチャイルドとは何か?その定義と役割

インナーチャイルドの核心:幼少期の体験の蓄積

- インナーチャイルドとは、心理学における概念であり、人が幼少期に経験した出来事、感情、そしてそれらに対する反応が、内面に「子ども」として存在し続ける状態を指します。

- この「子ども」は、親や保護者、あるいは周囲の大人との関係性の中で、愛情、安心感、受容、そして時には拒絶、無視、批判といった様々な経験を吸収していきます。

- これらの経験は、その後の人生における自己肯定感、人間関係のパターン、感情の表現方法、そして世界に対する認識に深く影響を与える基盤となります。

インナーチャイルドが人生に与える影響:ポジティブとネガティブ

-

健全に育まれたインナーチャイルドは、人生においてポジティブな影響をもたらします。

- 豊かな感受性:物事の美しさや細やかな感情に気づく力。

- 創造性:新しいアイデアを生み出したり、物事をユニークに捉えたりする力。

- 好奇心:未知の世界への探求心や学ぶ意欲。

- 他者への共感:相手の気持ちを理解し、寄り添う力。

-

一方で、幼少期に傷ついたり、満たされなかったりしたインナーチャイルドは、ネガティブな影響を及ぼすことがあります。

- 自己否定感:自分に価値がないと感じたり、常に自分を責めたりする傾向。

- 対人関係の困難:他者を信頼できなかったり、依存的になったり、あるいは相手との適切な距離を保てなかったりする。

- 感情のコントロールの難しさ:些細なことで怒りを感じたり、過度に落ち込んだりする。

- 生きづらさ:漠然とした不安感や、人生に対する不満感が続く。

インナーチャイルドの「役割」:自己成長と回復の可能性

- インナーチャイルドは、単に過去の傷を抱えた存在ではなく、自己成長と回復の源泉でもあります。

- その内なる声に耳を傾け、傷ついた部分を癒し、満たされなかった欲求を適切に満たしていくことで、人は本来持っている力を取り戻し、より健やかな自分へと成長していくことができます。

- インナーチャイルドの癒しは、単に過去の出来事を克服するだけでなく、現在そして未来の人生をより豊かに、そして幸福に生きるための鍵となるのです。

好転反応とは?心身の回復過程における自然な現象

好転反応の定義:変化への抵抗と適応

- 好転反応とは、一般的に、身体や心が病気や不調から回復する過程で一時的に現れる、一時的な不快な症状や感情の揺れ動きを指します。

- これは、体が本来持っている自然治癒力や適応能力が働き、古くなったものや不調の原因となっているものが排除され、新しい健康な状態へと移行しようとするサインです。

- インナーチャイルドの癒しの文脈においては、長年抑圧されてきた感情や、過去の傷ついた体験が表面化し、それらを乗り越えようとするプロセスで生じる、一時的な精神的、感情的、あるいは身体的な反応として現れます。

好転反応が起こるメカニズム:変化への身体の反応

-

私たちの心と体は、変化に対して常に適応しようとします。

- インナーチャイルドの癒しは、心理的な「恒常性(ホメオスタシス)」を崩す出来事と捉えられます。

- 長年保たれてきた心の状態や思考パターンから、より健康で、より自分らしい状態へとシフトしようとする際に、体は一時的な混乱や抵抗を示すことがあります。

-

これは、新しい環境に適応しようとする際の、一時的なストレス反応と似ています。

- 例えば、長年使っていた習慣や考え方を変えようとするとき、最初は違和感や困難を感じるように、心の深い部分での変化も同様に、一時的な不調を伴うことがあります。

- 好転反応は、「より良い方向への変化の予兆」であり、これを乗り越えることで、より安定した、より健やかな精神状態へと移行することが期待できます。

好転反応と「退行」の区別:前進のための通過儀礼

- 好転反応は、しばしば、問題がより悪化しているかのような感覚を伴うため、「退行」と混同されがちですが、両者には明確な違いがあります。

-

好転反応は、一時的であり、その不快な状態を乗り越えることで、さらに前進し、より良い状態へと向かいます。

- これは、「停滞」ではなく「通過儀礼」と捉えることができます。

-

一方、退行は、問題解決から逃避し、過去の未熟な状態に戻ってしまうことを指し、本来の目的から逸れてしまう現象です。

- 好転反応は、癒しのプロセスにおいて「必要なステップ」であり、それを理解し、適切に対処することが重要です。

インナーチャイルドの癒しと好転反応のメカニズム

抑圧された感情の解放と神経系の反応

- インナーチャイルドの癒しのプロセスでは、長年意識下で抑圧されてきた感情、特に悲しみ、怒り、恐怖といったネガティブな感情が表面化することがあります。

-

これらの感情が解放される際、私たちの神経系は一時的に過剰に活動したり、あるいは逆に鎮静化しようとしたりする反応を示すことがあります。

- これは、身体が「危険信号」としてこれらの感情を捉え、それに対処しようとする自然な反応です。

- 例えば、感情の高ぶりは心拍数の増加や発汗、筋肉の緊張などを引き起こし、これらが好転反応として体感されることがあります。

- この神経系の興奮や鎮静化は、心身のバランスを一時的に崩す要因となり、それが好転反応の具体的な症状として現れるのです。

過去の傷つき体験の再燃と記憶の統合

- インナーチャイルドの癒しは、過去に受けた傷つき体験、すなわちトラウマ的な記憶を再処理し、統合していくプロセスでもあります。

-

この過程で、当時の感情や感覚が「再燃」することがあり、これが好転反応として現れます。

- 例えば、幼少期に親から厳しく叱責された記憶が蘇り、その時の「罪悪感」や「恐怖」を再び感じる、といった具合です。

- これらの記憶は、単に感情的なだけでなく、当時の身体感覚(胸の締め付け、胃の不快感など)を伴って蘇ることもあります。

- このような記憶の再燃は、過去の傷つきを「未完了なもの」として処理し、「完了」させるために必要なステップであり、これを通じて感情的な解放と統合が進みます。

自己防衛メカニズムの解除と脆弱性の露呈

-

私たちは、過去の傷つきから自分を守るために、無意識のうちに様々な「自己防衛メカニズム」を働かせています。

- これには、感情を麻痺させる、他者との間に壁を作る、あるいは本音を隠すといった行動が含まれます。

-

インナーチャイルドの癒しが進むにつれて、これらの長年培ってきた自己防衛メカニズムが徐々に解除されていきます。

- これにより、これまで隠されてきた「脆弱性」や、傷つきやすい部分が表面化することがあります。

- この脆弱性が露呈する過程で、一時的に不安感が増したり、批判に過敏になったりするといった好転反応が現れることがあります。

- しかし、この脆弱性の露呈は、「真の自己受容」への道を開くための重要なステップであり、他者とのより深い、本質的な繋がりを築くための基盤ともなります。

インナーチャイルドの好転反応で見られる具体的な心身の変化

インナーチャイルドの癒しを進める過程で、多くの人が経験する「好転反応」。これは、心と体の両方に、様々で、時には戸惑うような変化として現れます。ここでは、具体的にどのような変化が起こりうるのかを、感情、思考、そして身体感覚の三つの側面から詳しく見ていきましょう。これらの変化を理解することは、好転反応に適切に対処し、癒しのプロセスを順調に進めるための第一歩となります。

感情の波:喜び、悲しみ、怒り、不安などの感情の再燃

感情の解放:抑圧された感情の表面化

-

インナーチャイルドの癒しのプロセスにおいて、これまで無意識に抑圧してきた感情が、解放されて表面化することがよくあります。

- これは、感情の「ダムが決壊する」ようなイメージで、堰き止められていた水が一気に流れ出すように、様々な感情が一度に、あるいは順番に現れることがあります。

-

特に、幼少期に経験した、

- 悲しみ:親からの愛情不足、孤独感、喪失体験など。

- 怒り:不公平な扱い、無視、理不尽な要求など。

- 恐れ・不安:見捨てられることへの恐れ、失敗への恐怖、未知への不安など。

- 罪悪感:親を困らせた、迷惑をかけた、といった感覚。

といった感情が、好転反応として強く現れることがあります。

- これらの感情は、単に「気分が悪い」というだけでなく、時には強烈な体験として、身体的な感覚を伴って現れることもあります。

感情の波:単なる「気分転換」ではない

-

好転反応としての感情の波は、単なる気分の浮き沈みとは異なります。

- それは、「癒しのプロセスの一部」であり、感情が浄化され、本来のバランスを取り戻していく過程で生じるものです。

- 感情が激しく揺れ動くことは、心が過去の傷つきから自由になろうとしている証拠でもあります。

-

また、この時期には、「喜び」や「安心感」といったポジティブな感情が、これまで感じたことのないほど強く、鮮やかに現れることもあります。

- これは、抑圧されていた感情が解放され、本来の自分自身の感情表現の幅が広がっているサインです。

- 感情の波が激しくても、それは「一時的なもの」であると理解し、感情に良い悪いの判断をせず、ただ、ただ、その感情を「観察する」ことが大切です。

感情の波への対処法:受容と表現

-

好転反応としての感情の波に直面した際には、以下の方法で対処することが推奨されます。

-

感情の受容:湧き上がってきた感情を、否定したり、抑圧したりせず、そのまま受け入れることが重要です。

- 「今、悲しみを感じているんだな」「怒りを感じているんだな」と、自分の感情に寄り添うように言葉をかけてみましょう。

-

感情の安全な表現:感情を溜め込まず、安全な方法で表現することも大切です。

- journaling(日記を書く)、詩や物語を書く、絵を描く、音楽を聴く、歌う、ダンスを踊る、信頼できる人に話を聞いてもらう、といった方法があります。

-

感情のリリース:深呼吸や瞑想を通して、感情を体から解放する練習も有効です。

- 感情が解放されていく感覚を意識することで、溜め込みがちな感情を手放しやすくなります。

-

感情の受容:湧き上がってきた感情を、否定したり、抑圧したりせず、そのまま受け入れることが重要です。

思考パターンの変化:過去のネガティブな思考からの解放

思考のクリアリング:古い思考パターンの手放し

-

インナーチャイルドの癒しの過程で、長年自分を縛り付けてきたネガティブな思考パターンが、好転反応として変化していくことがあります。

- これは、「思考のクリアリング」とも言え、これまで無意識に繰り返してきた、自己否定や悲観的な考え方が、徐々にその力を失っていくプロセスです。

-

過去の経験や、周囲から植え付けられた「~ねばならない」「~であるべきだ」といった信念が、「本当にそうだろうか?」という疑問と共に、その正当性を失い始めます。

- 例えば、「自分はダメだ」という思考が、過去の特定の失敗体験に根差していた場合、その体験の捉え方が変わることで、その思考自体が意味をなさなくなることがあります。

- この変化は、思考が「制限」から「可能性」へとシフトしていく兆候でもあります。

新しい視点の獲得:客観性と柔軟性の向上

-

好転反応として、物事を以前とは異なる視点から捉えられるようになります。

- これまで「~すべき」という固定観念に囚われていたことが、「~でも良い」「~という選択肢もある」というように、柔軟な見方ができるようになります。

-

また、自分自身の内面だけでなく、他者や周囲の状況をより客観的に、そして感情に流されずに見つめることができるようになります。

- これは、過去の感情的なフィルターが外れ、より冷静に状況を判断できるようになるためです。

- この新しい視点は、問題解決能力を高め、より建設的な思考を促します。

思考の「静寂」と「明晰さ」

-

好転反応の一環として、これまで頭の中を占めていた、絶え間ない思考のループが静まっていくことがあります。

- いわゆる「思考の静寂」とも言える状態であり、心が落ち着き、クリアな状態を保ちやすくなります。

-

これにより、物事の本質を見抜く力や、直感的な判断力が高まり、「思考の明晰さ」が増します。

- これまで、ネガティブな思考に囚われて、本来の自分の考えや意思が分からなくなっていた状態から、本来の自分自身の思考を取り戻していく過程とも言えます。

- この「静寂」と「明晰さ」は、インナーチャイルドが満たされ、本来の自己との繋がりが深まることで、自然と訪れるものです。

身体感覚の変化:新たなエネルギー、違和感、眠気など

心身のデトックス:身体が経験する変化

-

インナーチャイルドの癒しは、単に精神的なプロセスにとどまらず、身体にも大きな影響を与えます。

- 長年溜め込まれてきた感情的なエネルギーや、過去のトラウマに由来する身体的な緊張が、解放されていく過程で、様々な感覚として現れます。

-

これは、身体が「デトックス」を試みている状態とも言え、古いパターンや滞っていたエネルギーが、新しい流れに変わるためのサインです。

- この過程で、一時的な不調や奇妙な感覚が生じることがありますが、これは、身体がより健康な状態へと適応しようとしている証拠でもあります。

- 身体感覚の変化は、「感情の身体化」とも関連しており、抑圧された感情が、身体的な感覚として表現されている場合もあります。

具体的な身体感覚の変化

-

好転反応として現れる身体感覚は多岐にわたります。

- 新たなエネルギーの感覚:これまで感じたことのないほどの活力や、体が軽くなったような感覚。これは、解放されたエネルギーが活性化しているサインです。

- 身体の違和感や痛み:特定の部位の痛み、筋肉の張り、頭痛、腹痛など。これは、過去のトラウマが身体に刻み込んだ緊張が解放される過程で起こることがあります。

- 眠気や倦怠感:体が一時的に休息を必要としているサインです。精神的なエネルギーを多く使っているため、物理的な休息が求められることがあります。

- 食欲の変化:食欲が増したり、特定の食べ物を欲したり、あるいは食欲がなくなったりすることがあります。これは、感情的なバランスの変化や、身体が必要とする栄養素の変化によるものです。

- 感情的な感覚の増幅:感情が身体感覚として現れることもあります。例えば、悲しみで胸が締め付けられる、怒りで顔が熱くなる、といった感覚です。

身体感覚の変化への向き合い方:観察とケア

-

これらの身体感覚は、好転反応の一部であり、「一時的なもの」であると理解することが重要です。

- 症状に過度に心配したり、否定したりするのではなく、「観察する」姿勢を持ちましょう。

-

身体の変化に気づいたら、まずは「休息」を十分に取ることが大切です。

- 十分な睡眠、バランスの取れた食事、そしてリラクゼーションを取り入れ、身体を労わってあげましょう。

-

また、「身体との対話」を試みることも有効です。

- 体の特定の感覚に意識を向け、その感覚に「何を感じているの?」と問いかけてみることで、潜在的な感情やメッセージに気づくことがあります。

- もし、身体の不調が長引いたり、日常生活に支障をきたすような場合は、医療機関や専門家(セラピストなど)に相談することも検討してください。

好転反応を乗り越え、インナーチャイルドとの調和を深める方法

インナーチャイルドの癒しは、時に感情の波や身体的な変化といった好転反応を伴いますが、これらは成長のための大切なステップです。このセクションでは、好転反応にどのように向き合い、それを乗り越えていくことで、インナーチャイルドとのより深い調和を築いていくのか、具体的な方法論を解説します。自分自身を大切にしながら、癒しのプロセスを力強く進めていきましょう。

好転反応への向き合い方:焦らず、自分を責めないこと

「大丈夫」という安心感の醸成

-

インナーチャイルドの好転反応に直面したとき、多くの人は戸惑いや不安を感じることがあります。

- しかし、まず何よりも大切なのは、「これは一時的なものであり、乗り越えられるものである」という安心感を持つことです。

-

好転反応は、癒しのプロセスが順調に進んでいる証拠であり、決して「後退」や「失敗」ではありません。

- このことを理解し、自分自身に「大丈夫だよ」「よくやっているね」と優しく語りかけることが、心の安定に繋がります。

-

好転反応を経験している自分を、「責めない」ことが肝心です。

- 「なぜこんな感情になるんだろう」「こんなことで落ち込んでいるなんてダメだ」といった自己否定は、癒しのプロセスを妨げる要因となります。

感情と向き合う「受容」の姿勢

-

湧き上がってくる感情に対して、無理に抑えつけたり、否定したりするのではなく、「ありのままに受け入れる」ことが重要です。

- 喜び、悲しみ、怒り、不安といった感情を、善悪の判断をせずに、ただ「今、自分はこう感じているんだな」と観察する練習をしましょう。

-

感情は、私たちの内面からのメッセージです。

- そのメッセージに耳を傾け、理解しようと努めることで、感情は自然と手放されていきます。

- 感情の「波」に飲まれそうになったら、一旦立ち止まり、深呼吸をすることで、冷静さを取り戻すことができます。

「焦らず」自分のペースを大切にする

-

インナーチャイルドの癒しには、人それぞれのペースがあります。

- 他人と比較したり、「早く癒されなければ」と焦ったりする必要はありません。

-

好転反応が現れたときも、焦って無理に状況を変えようとするのではなく、「自分のペースで、一歩ずつ進んでいく」という意識を持ちましょう。

- 時には立ち止まることも、後退ではなく、より良い進み方を見つけるための必要な時間です。

-

日々の小さな変化や、自分自身の内面の変化に気づき、それを「認めて、労う」ことを忘れないでください。

- それが、自分自身を大切にする第一歩となり、癒しのプロセスを力強くサポートしてくれます。

セルフケアの実践:リラクゼーション、マインドフルネス、 journaling

心と体の休息:リラクゼーションの重要性

-

インナーチャイルドの癒しは、時に感情的なエネルギーを大きく消費します。

- そのため、好転反応が出ている時ほど、意識的に心と体を休ませ、リラックスさせる時間を持つことが重要です。

-

リラクゼーションは、神経系の興奮を鎮め、心身の緊張を和らげる効果があります。

- 瞑想:呼吸に意識を集中したり、心地よいイメージを思い描いたりすることで、心のざわつきを落ち着かせます。

- 深呼吸:ゆっくりと深く息を吸い込み、吐き出すことで、リラックス効果が得られます。

- アロマテラピー:ラベンダーやカモミールなど、リラックス効果のあるアロマオイルを使用するのも良いでしょう。

- 温かいお風呂:ゆっくりと湯船に浸かることで、体の緊張がほぐれ、リラックスできます。

- これらのリラクゼーション法を日常に取り入れることで、好転反応によるストレスを軽減し、癒しのプロセスを穏やかに進めることができます。

「今ここ」に意識を向ける:マインドフルネス

-

マインドフルネスは、過去の傷つきや未来への不安から意識を離し、「今、ここ」の瞬間に集中する実践です。

- 好転反応によって感情が揺れ動いたり、ネガティブな思考が浮かんできたりする時、マインドフルネスは、それらに巻き込まれずに、客観的に観察するための強力なツールとなります。

-

具体的なマインドフルネスの実践方法としては、以下のようなものがあります。

- ボディスキャン:体の各部位に順番に意識を向け、そこにある感覚をありのままに感じ取ります。

- 呼吸への意識:息が入ってくる感覚、出ていく感覚に注意を向けます。

- 日常の活動への集中:食事をするときは食事に、歩くときは歩くことに、意識を集中させます。

- マインドフルネスを実践することで、感情や思考に振り回されることが減り、心の安定とクリアな視点を取り戻すことができます。

自己対話のツール:journaling(ジャーナリング)

-

journaling(ジャーナリング)とは、日々の出来事や自分の感情、思考を書き出すことです。

- これは、インナーチャイルドの癒しにおいて、自己対話を深め、内面を整理するための非常に効果的な方法です。

-

ジャーナリングには、以下のような効果が期待できます。

- 感情の整理:書き出すことで、漠然とした感情が明確になり、整理しやすくなります。

- 思考の客観視:自分の思考パターンを文字にすることで、客観的に見つめ直し、新たな気づきを得ることができます。

- 感情の解放:言葉にすることで、溜め込んでいた感情を解放する手助けとなります。

- 自己理解の深化:自分の内面を深く探求し、自己理解を深めることができます。

-

ジャーナリングは、特別なスキルや準備は必要なく、ノートとペンがあればすぐに始められます。

- 「今日感じたこと」「心に残ったこと」「インナーチャイルドに伝えたいこと」など、自由に書き綴ってみましょう。

専門家のサポート:セラピストやカウンセラーとの連携

一人で抱え込まない:専門家の役割

-

インナーチャイルドの癒し、特に好転反応に直面している時、一人で抱え込む必要はありません。

- 専門家であるセラピストやカウンセラーは、あなたの心の状態を理解し、適切なサポートを提供してくれる頼もしい存在です。

-

彼らの役割は、単に話を聞くだけでなく、

- 安全な空間の提供:安心して感情を表現できる、共感的な環境を作ります。

- 専門的な知識と経験:好転反応のメカニズムを理解し、それに適切に対処するためのアプローチを提案します。

- 客観的な視点:自分では気づけない内面のパターンや、感情の根源に光を当ててくれます。

- 具体的な技法の指導:感情の解放や思考の整理に役立つ、様々な心理療法やテクニックを教えてくれます。

- 専門家との連携は、癒しのプロセスをより効果的かつ安全に進めるための強力なサポートとなります。

どのような専門家を選ぶべきか?

-

インナーチャイルドの癒しや、好転反応への対処に詳しい専門家を選ぶことが重要です。

- 心理カウンセラー・心理療法家:トラウマ、感情解放、人間関係の改善などを専門とするセラピストが適しています。

- 公認心理師・臨床心理士:専門的な知識と技術を持ち、心理的な問題に対して体系的なアプローチを行います。

- 体験談や専門分野の確認:ウェブサイトなどで、その専門家がどのようなアプローチを得意としているか、過去のクライアントの体験談などを参考にすると良いでしょう。

-

初回セッションでは、相性や信頼関係を築けるかどうかも重要なポイントです。

- 無料相談や初回セッションの活用:まずは相談してみることで、自分に合った専門家を見つけることができます。

専門家との連携で得られるメリット

-

専門家との連携は、好転反応を乗り越え、インナーチャイルドとの調和を深める上で、以下のような多くのメリットをもたらします。

- 早期の回復促進:専門家のアドバイスや技法により、好転反応の期間を短縮し、より早く安定した状態へと移行できます。

- 誤った方向への進行の回避:好転反応を誤解して、かえって状況を悪化させてしまうことを防ぎます。

- 自己受容の促進:専門家からの共感的な応答は、自己受容を深め、自分自身をより肯定的に捉える助けとなります。

- 新たな視点と解決策の発見:自分だけでは気づけなかった、問題解決のための新しいアプローチや視点を得ることができます。

- 専門家は、あなたがインナーチャイルドの癒しの旅を、より確かな一歩で進んでいくための羅針盤となってくれるでしょう。

インナーチャイルドの好転反応が示す「本当の課題」とは?

インナーチャイルドの癒しを進める中で経験する好転反応は、単なる一時的な不快感ではありません。それは、あなたがこれまで意識的に避けてきた、あるいは無意識に蓋をしてきた「本当の課題」を浮き彫りにするサインでもあります。ここでは、好転反応を通して明らかになる、自己肯定感の向上、人間関係の再構築、そして感情の解放といった、より深いレベルでの課題とその意味について掘り下げていきます。

抑圧された感情の解放:過去の傷つき体験との向き合い方

インナーチャイルドの癒しにおける好転反応は、しばしば、幼少期に経験した抑圧された感情や、未処理の傷つき体験を表面化させます。これらの感情は、私たちが成長する過程で、自分自身を守るために無意識のうちに押し込められていたものです。ここでは、好転反応を通して明らかになる、これらの感情の解放がいかに重要であり、過去の傷つき体験とどのように向き合っていくべきかについて詳しく解説します。

抑圧された感情の解放:過去の傷つき体験との向き合い方

抑圧された感情の「なぜ」:生存のための防御

-

インナーチャイルドが抱える抑圧された感情は、幼少期の環境において、子どもが「生き延びるため」に発達させた防御機制の産物であることが多いです。

- 例えば、親からの愛情や安全な居場所を得るために、自分の怒りや悲しみを表現することを諦めたり、親の期待に応えようと必死になったりした経験などが挙げられます。

-

これらの感情は、その当時の子どもにとって、表現することが「危険」であったり、「親を失う」ことに繋がりかねなかったりするため、無意識のうちに心の奥底に封じ込められてしまいます。

- 「泣いてはいけない」「怒ってはいけない」「わがままを言ってはいけない」といったメッセージを繰り返し受け取ることで、感情を抑圧することが、「良い子」であるための条件となっていったのです。

- しかし、これらの抑圧された感情は、消滅するわけではなく、身体や心にエネルギーとして蓄積され、後の人生で様々な問題を引き起こす原因となることがあります。

好転反応としての感情の再燃:解放のサイン

-

インナーチャイルドの癒しが始まると、これらの長年抑圧されてきた感情が、好転反応として表面化してきます。

- これは、「封印されていた感情が、ついに解き放たれようとしている」サインであり、癒しのプロセスが順調に進んでいる証拠です。

-

再燃する感情としては、以下のようなものが考えられます。

- 怒り:不当な扱いを受けたと感じた経験、満たされなかった要求に対する怒り。

- 悲しみ・寂しさ:愛情不足、孤独感、見捨てられた感覚など。

- 恐怖・不安:批判されることへの恐れ、失敗への恐怖、親から拒絶されることへの不安。

- 罪悪感:親を困らせた、迷惑をかけた、という感覚。

- これらの感情は、時に激しく、制御不能に感じられることもありますが、それは、「本来の感情表現の形」を取り戻そうとしている過程なのです。

過去の傷つき体験との向き合い方:受容と統合

-

好転反応として感情が再燃したとき、最も重要なのは、その感情を「否定せず、受容する」ことです。

- 「怒りを感じてはいけない」「悲しんでいてはいけない」といった過去の抑圧的な思考パターンを手放し、今の感情をそのまま「感じて良い」と自分に許可を与えましょう。

-

感情を安全な方法で表現することも、解放を助けます。

- journaling(日記を書く)、信頼できる人に話す、アートや音楽を通して表現するなど、自分に合った方法を見つけてください。

-

さらに、傷ついたインナーチャイルドに語りかけるように、「あなたは悪くなかった」「あなたは愛される価値がある」と伝え、過去の体験における自分の無力さや傷つきを、今の自分自身の言葉で慰め、統合していくことが大切です。

- これは、過去の自分と現在の自分が「和解」し、過去の体験を乗り越えていくための重要なプロセスです。

自己肯定感の向上:ありのままの自分を受け入れるプロセス

「ダメな自分」という自己認識の解体

-

インナーチャイルドが傷ついていると、幼少期の経験から「自分には価値がない」「欠陥がある」といった、否定的な自己認識が形成されていることが少なくありません。

- 好転反応として、このような「ダメな自分」という思考パターンが揺らぎ始め、それが一時的な不安や混乱として現れることがあります。

-

これは、長年培ってきた「自己防衛のための否定的な自己認識」が、癒しのプロセスによって「解体」され始めているサインです。

- これまで「自分を責めること」で、他者からの批判や見捨てられることを避けようとしていた心のメカニズムが、変化しようとしています。

- この解体作業は、一時的に「自分とは何者か」というアイデンティティの揺らぎを伴うことがありますが、これは、より強固で真実の自己肯定感を築くための重要なプロセスです。

好転反応としての「自己受容」の芽生え

-

インナーチャイルドの癒しが進むにつれて、これまで否定してきた自分自身の側面、例えば「弱さ」「欠点」「過去の失敗」といった部分を、「これも自分の一部だ」と受け入れられるようになっていきます。

- この「自己受容」の芽生えは、好転反応として、これまで感じていた自己否定感から解放される感覚、あるいは、自分自身に対する温かい眼差しを感じる形で現れることがあります。

-

これは、完璧でなければ愛されない、という条件付きの自己価値観から、「ありのままの自分」で愛される価値がある、という無条件の自己価値観へとシフトしていく過程です。

- 過去の傷つき体験に縛られず、自分の感情や経験を肯定的に捉え直すことができるようになります。

- 自己受容が進むと、他者からの評価に一喜一憂することが減り、内側からの安定感が生まれてきます。

自己肯定感を高めるための具体的なステップ

-

好転反応を乗り越え、自己肯定感を高めていくためには、以下のステップを意識することが有効です。

-

自分の感情や思考を記録する:ジャーナリングなどを通して、自分の内面で何が起きているかを把握します。

- 特に、自己否定的な思考パターンに気づいたら、それを客観的に書き出してみましょう。

-

感情を表現し、解放する:抑圧された感情を、安全な方法で表現し、解放する練習をします。

- 感情が解放されることで、自己否定の根源となっているエネルギーが和らぎます。

-

自分自身に肯定的な言葉をかける:アファメーション(肯定的な自己暗示)を活用し、「私は愛される価値がある」「私は十分素晴らしい」といった言葉を日常的に自分に語りかけます。

- 最初は抵抗を感じるかもしれませんが、続けることで、内面的な変化を促します。

-

小さな成功体験を積み重ねる:目標を設定し、それを達成することで、自己肯定感を高めることができます。

- たとえ小さなことでも、達成した自分を認め、褒めてあげることが大切です。

-

自分の感情や思考を記録する:ジャーナリングなどを通して、自分の内面で何が起きているかを把握します。

人間関係の再構築:健全な境界線の設定とコミュニケーション

過去の人間関係パターンと好転反応

-

インナーチャイルドが傷ついていると、幼少期の親子関係や、その後の人間関係において、

- 依存的な関係:相手に過度に依存し、自分の感情や意思決定を委ねてしまう。

- 共依存的な関係:相手のニーズを満たすことに自分の価値を見出し、自己犠牲的になる。

- 回避的な関係:親密さを恐れ、他者との深い繋がりを避ける。

- 境界線の曖昧さ:他者の要求に「ノー」と言えず、自分のニーズを後回しにしてしまう。

といった、健全ではない人間関係のパターンを繰り返してしまうことがあります。

-

インナーチャイルドの癒しが進むにつれて、これらの過去の人間関係パターンが表面化し、好転反応として、

- 人間関係への不安や恐れ:新しい関係を築くことへの抵抗感、あるいは既存の関係が壊れることへの恐怖。

- 他者との衝突:これまで我慢していたことが、急に許せなくなり、感情的に反応してしまう。

- 孤立感:周囲との断絶を感じ、一人でいることへの不安。

といった形で現れることがあります。

- これは、過去の傷つきから身を守るために無意識に築いていた、「不健全な人間関係の防衛壁」が、癒しによって解体され始めているサインです。

健全な境界線の設定:自分を守り、尊重する

-

健全な境界線とは、自分と他者との間に、「心理的な安全な空間」を設けることです。

- これは、他者の感情や意見に影響されすぎず、自分の感情やニーズを尊重するために不可欠です。

-

好転反応として、これまで無意識に他者の境界線を侵していたり、逆に自分の境界線が侵害されることに気づき始めたりします。

- この時期に、「ノー」と言う練習をしたり、自分の時間やエネルギーを大切にしたりすることが、健全な境界線を築く上で非常に重要です。

-

健全な境界線は、他者を拒絶することではなく、自分自身を尊重し、大切にすることから始まります。

- 自分が何を心地よく感じ、何が不快かを知り、それを相手に伝える勇気を持つことが、健全な人間関係の基盤となります。

新しいコミュニケーションの形:正直さと尊重

-

インナーチャイルドの癒しは、他者とのコミュニケーションのあり方にも変化をもたらします。

- これまで、相手の顔色を伺ったり、本音を隠したりしていたコミュニケーションから、「正直さ」と「尊重」に基づいたコミュニケーションへと移行していきます。

-

好転反応として、この新しいコミュニケーションの形を模索する中で、

- 本音を伝えることへの恐れ:相手を傷つけたり、関係が悪化したりすることへの不安。

- 不器用な自己表現:伝えたいことがうまく言葉にできない、感情的になりすぎる、といった戸惑い。

が生じることがあります。

-

しかし、これは、「本来の自分」で他者と繋がろうとする、非常にポジティブな変化の兆しです。

- 相手への敬意を忘れずに、自分の気持ちや考えを率直に伝える練習を続けることで、より深く、より信頼できる人間関係を築いていくことができます。

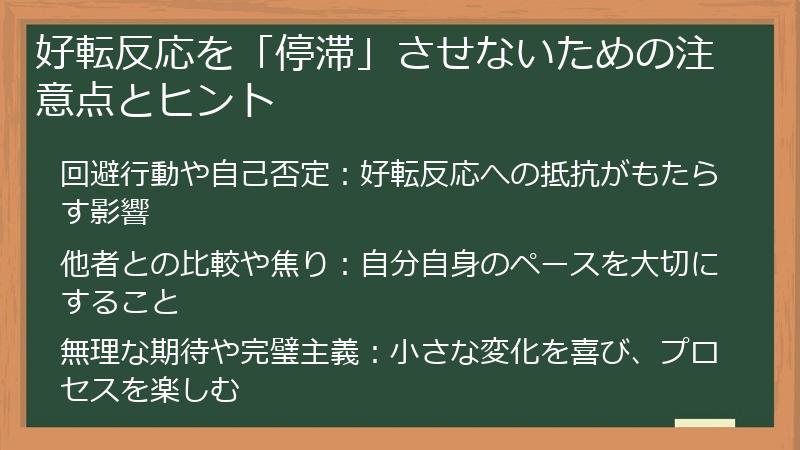

好転反応を「停滞」させないための注意点とヒント

インナーチャイルドの癒しにおける好転反応は、変化の兆しであると同時に、乗り越えなければ停滞や後退に繋がる可能性も秘めています。このセクションでは、好転反応が単なる一時的な現象で終わらせず、それを成長の糧とするために、どのような注意点があり、どのように乗り越えていくかのヒントをお伝えします。無理なく、しかし着実に、癒しのプロセスを進めていくための実践的なアドバイスをまとめました。

回避行動や自己否定:好転反応への抵抗がもたらす影響

好転反応を「避ける」心理

-

インナーチャイルドの癒しにおいて、好転反応は避けられないプロセスの一部ですが、その不快さから、無意識のうちに回避行動をとってしまうことがあります。

- これは、感情的な苦痛や、これまでの安定した状態(たとえそれが不健全であっても)を失うことへの恐れから生じます。

-

回避行動には、以下のようなものがあります。

- 感情の抑圧・無視:湧き上がってくる感情を「感じないようにする」「気のせいにする」といった行動。

- 忙しくすること:仕事や趣味に没頭し、内面と向き合う時間を持たないようにする。

- 過度な楽観主義:「大丈夫」「きっとうまくいく」と、現実の感情や状況から目を背けてしまう。

- 他者への依存:自分の感情や問題を他者に委ね、自分で対処しようとしない。

- これらの回避行動は、一時的に苦痛を和らげるかもしれませんが、根本的な問題解決を遅らせ、癒しのプロセスを停滞させる原因となります。

自己否定による「停滞」

-

好転反応によって生じる感情的な波や身体的な不調を、「自分がおかしい」「自分がダメだから」といった自己否定に繋げてしまうことも、癒しの停滞を招きます。

- 「こんな感情になる自分は間違っている」「もっと強くあるべきなのに」といった自己批判は、好転反応を乗り越えるためのエネルギーを奪い、さらなる苦しみを生み出します。

-

自己否定は、インナーチャイルドが抱える「傷つき」をさらに深め、癒しのプロセスを遅らせるだけでなく、自己肯定感を低下させる悪循環を生み出します。

- 好転反応を「自分への罰」のように捉えてしまうと、本来進むべき方向とは反対に進んでしまう危険性があります。

- 重要なのは、好転反応を「成長の機会」として捉え、自己否定ではなく、「自己受容」へと向かうことです。

回避・自己否定から抜け出すためのヒント

-

回避行動や自己否定に陥りそうになったら、以下のヒントを試してみてください。

- 「立ち止まって、観察する」:回避したい感情や思考が浮かんできたら、無理に振り払おうとせず、一度立ち止まって、その感情や思考を客観的に観察してみましょう。

- 「自分に優しく」:好転反応によって生じた不快な感情や身体感覚に対して、自分を責めるのではなく、「辛かったね」「大変だったね」と優しく声をかけてあげましょう。

- 「小さな一歩」を意識する:回避行動ではなく、感情を少しでも表現したり、内面と向き合う時間を少しだけ持ったりする、といった小さな一歩を踏み出すことから始めましょう。

- 「専門家のサポートを求める」:一人で抱えきれないと感じたら、迷わずセラピストやカウンセラーに相談しましょう。彼らは、あなたの回避行動や自己否定のパターンを理解し、乗り越えるための具体的なサポートを提供してくれます。

他者との比較や焦り:自分自身のペースを大切にすること

「あの人はできているのに」という罠

-

インナーチャイルドの癒しのプロセスにおいて、好転反応を経験している最中に、他者と自分を比較してしまうことは、非常によくあることです。

- SNSなどで他者の「順調な」体験談を目にしたり、身近な人の変化を目の当たりにしたりすると、「なぜ自分はこんなに苦しんでいるのだろう」「あの人みたいに早く進みたい」といった焦りや劣等感に駆られることがあります。

-

しかし、この「他者との比較」は、好転反応を停滞させる大きな要因となります。

- なぜなら、インナーチャイルドの癒しは、極めて個人的で、ユニークなプロセスだからです。

- 一人ひとりの抱える傷つきの深さ、性格、置かれている環境は異なり、癒しのスピードや現れる好転反応も、それぞれ異なります。

- 他者との比較は、本来「自分自身」に向けるべきエネルギーを、外部へと向かわせてしまい、本来の成長を妨げる「罠」と言えるでしょう。

焦りがもたらす「逆効果」

-

「早く好転反応を終わらせたい」「早く癒されたい」という焦りも、同様に癒しのプロセスに悪影響を与えます。

- 焦りは、感情的な不安定さを増幅させ、本来であれば乗り越えられるはずの感情や感覚を、さらに強く感じさせてしまうことがあります。

-

これは、まるで、焦って植物の種を掘り起こし、成長を早めようとするようなものです。

- 焦りは、癒しのプロセスを「急かす」ことに繋がり、本来必要な「熟成」や「自然な成長」を妨げてしまいます。

- 結果として、一時的に表面的な変化があったとしても、根本的な癒しには至らず、またすぐに元の状態に戻ってしまう、といった「振り出しに戻る」現象を引き起こす可能性もあります。

自分自身のペースを大切にするためのヒント

-

他者との比較や焦りから自分を守り、自分自身のペースを大切にするためには、以下の実践が役立ちます。

-

「自分の中心」に意識を戻す:他者や外部の情報に意識が向かいそうになったら、意識的に自分の内側、自分の感情や感覚に注意を戻しましょう。

- 深呼吸をしたり、瞑想をしたりすることで、自分の中心軸を感じることができます。

-

「比較対象を自分自身」にする:他者ではなく、過去の自分と今の自分を比較し、どれだけ変化し、成長したかに目を向けましょう。

- どんな小さな進歩でも、それを認識し、肯定することが自己肯定感を育みます。

-

「焦り」を感じたら、手放す練習をする:焦りを感じたときは、その感情を「私には焦りがあるな」と認識し、それを無理に追い払おうとせず、ただ流れていくのを待つ練習をします。

- 「今ここ」に意識を戻し、目の前のことに集中することも有効です。

- 「信頼できる人に話す」:焦りや比較の感情を抱えていることを、信頼できる友人やセラピストに話すことで、客観的な視点や励ましを得ることができます。

-

「自分の中心」に意識を戻す:他者や外部の情報に意識が向かいそうになったら、意識的に自分の内側、自分の感情や感覚に注意を戻しましょう。

無理な期待や完璧主義:小さな変化を喜び、プロセスを楽しむ

「完璧な状態」という幻想

-

インナーチャイルドの癒し、特に好転反応の時期に、「すぐに完璧な状態になりたい」「困難な感情を一切感じたくない」といった、過度な期待や完璧主義に陥ることがあります。

- これは、過去の経験から、「完璧でなければ認められない」「弱さを見せてはいけない」という信念が根付いている場合に起こりやすい傾向です。

-

しかし、インナーチャイルドの癒しは、「完璧な状態」になることではなく、「ありのままの自分」を受け入れ、統合していくプロセスです。

- 好転反応で生じる感情の揺れや、一時的な困難は、そのプロセスの一部であり、避けるべきものではありません。

- 完璧主義は、癒しのプロセスを「達成すべき課題」のように捉えさせ、かえって自分自身へのプレッシャーを強め、好転反応を長引かせる原因となります。

「小さな変化」に気づき、喜びを見出す

-

好転反応の時期は、感情の波が激しかったり、不安定さを感じたりすることが多いため、大きな進歩が見られないように感じるかもしれません。

- しかし、注意深く内面を観察すると、必ず何らかの「小さな変化」が起こっています。

-

例えば、

- これまで感じなかった感情に、少しだけ気づけるようになった。

- ネガティブな思考に囚われた時間が、以前より短くなった。

- 以前は耐えられなかった状況に、少しだけ冷静に対処できるようになった。

- 自分自身に対して、ほんの少しだけ優しくなれた。

といった、ささやかな変化に気づくことが大切です。

- これらの「小さな変化」こそが、癒しのプロセスにおいて非常に価値のあるものであり、それを「認識し、喜ぶ」ことで、さらなる癒しへのエネルギーとなります。

「プロセスを楽しむ」という視点

-

インナーチャイルドの癒しは、単なる「苦痛の克服」ではなく、「自己発見と成長の旅」でもあります。

- この旅の過程で起こる好転反応も、その一部として、「楽しむ」という視点を持つことが、癒しをより豊かにします。

-

「楽しむ」とは、無理にポジティブになろうとするのではなく、

- 「好奇心を持つ」:なぜこのような感情が湧くのだろう?この変化は何を意味するのだろう?といった探求心。

- 「自分への感謝」:癒しのプロセスに積極的に取り組む自分自身への感謝。

- 「創造的な表現」:ジャーナリングやアートなどを通して、内面を探求し、表現する楽しみ。

といった、自己探求への前向きな姿勢を指します。

- プロセスを楽しむことで、好転反応に対する抵抗感が和らぎ、より穏やかに、そして着実に、インナーチャイルドとの調和を深めていくことができるでしょう。

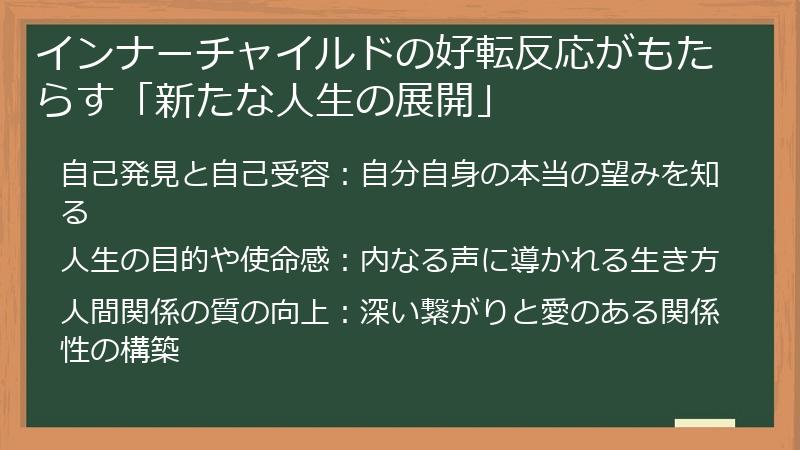

インナーチャイルドの好転反応がもたらす「新たな人生の展開」

インナーチャイルドの癒しにおける好転反応を乗り越えた先には、それまでの人生観や人間関係、そして自己認識に、驚くほどポジティブな変化が訪れます。このセクションでは、好転反応を経て、あなたがどのように自己を発見し、人生の目的を見出し、より質の高い人間関係を築いていくのか、その希望に満ちた展開について詳しく解説していきます。癒しの旅の先に待つ、輝かしい未来への道筋を見ていきましょう。

自己発見と自己受容:自分自身の本当の望みを知る

「本来の自分」の姿を取り戻す

-

インナーチャイルドの癒し、そして好転反応を乗り越える過程は、あなたが長年、外からの影響や自己防衛のために覆い隠してきた「本来の自分」の姿を取り戻す旅でもあります。

- これまで、親や社会の期待に応えようとしたり、傷つかないために自己否定を続けたりしてきたことで、自分自身の本当の感情や望みを見失っていたかもしれません。

-

好転反応を経て、感情の抑圧が解かれ、思考のネガティブなパターンが解消されていくと、「自分は何が好きで、何を求めているのか」といった、自分自身の本当の望みや欲求が、クリアに、そして明確に現れてきます。

- これは、これまで「~すべき」という他者からの声に縛られていた状態から、「自分自身の内なる声」に耳を傾け、それに従うことができるようになることを意味します。

- この「自己発見」は、過去の傷つき体験から解放され、「ありのままの自分」を受け入れられるようになったからこそ可能になる、非常にポジティブな変化です。

「自己受容」がもたらす心の解放

-

本当の自分を知り、それを無条件に受け入れる「自己受容」は、癒しのプロセスにおける最も重要な成果の一つです。

- これまで、自分の短所や弱点、過去の失敗を責め続けてきた状態から、それらも「自分の一部」として肯定的に捉えられるようになります。

-

自己受容が進むと、心の軽さや解放感を強く感じるようになります。

- 他者からの評価に左右されず、自分自身の価値を内側から見出せるようになるため、精神的な安定がもたらされます。

-

また、自己受容は、他者との関係性にも良い影響を与えます。

- 自分自身を大切にできるようになった人は、他者に対しても、より尊重と愛情をもって接することができるようになります。

「本当の望み」を人生の羅針盤にする

-

インナーチャイルドの癒しと好転反応を乗り越えることで、あなたは自分自身の「本当の望み」に気づき、それを人生の羅針盤として活用できるようになります。

- それは、仕事、人間関係、趣味、あるいは生き方そのものにおいて、「自分にとって本当に大切なこと」は何なのかを明確にし、それに沿った選択をすることを可能にします。

-

この「本当の望み」に従って生きることは、人生における充実感や満足感を大きく高めます。

- たとえ困難な状況に直面しても、自分の内なる声に導かれることで、乗り越える力と方向性を見出すことができるでしょう。

- 自己発見と自己受容は、単に過去の傷を癒すだけでなく、これからの人生を、より自分らしく、より幸福に生きるための基盤となるのです。

人生の目的や使命感:内なる声に導かれる生き方

「本当の自分」からのメッセージ

-

インナーチャイルドの癒しは、内なる声、すなわち「本当の自分」からのメッセージに耳を傾けるプロセスでもあります。

- 好転反応を乗り越え、感情的なブロックが解消されると、これまで聞こえにくかった、あるいは無視していた、自分自身の深い欲求や願望が、より明確に感じられるようになります。

-

これは、人生の目的や使命といった、より大きな問いに対する答えが、外側にあるのではなく、自分自身の内側にあることを発見するプロセスです。

- 「自分は何のために生まれてきたのか」「人生で何を成し遂げたいのか」といった問いに対する、個人的で、そして深い意味を持つ答えが、次第に明らかになっていきます。

- この「内なる声」は、しばしば、幼少期に純粋に持っていた好奇心や情熱、あるいは「こうなりたい」という理想の姿と結びついています。

「使命感」という新しい羅針盤

-

インナーチャイルドの癒しと自己発見が進むと、漠然とした「何かをしたい」という思いが、より具体的な「使命感」へと昇華されることがあります。

- これは、単なる仕事やキャリアといった表面的なものではなく、「自分自身の才能や情熱を、どのように世界に貢献するために使いたいか」という、より本質的な問いに対する答えです。

-

この使命感は、人生の羅針盤となり、困難な状況に直面したときでも、自分自身の進むべき道を見失わないための指針となります。

- たとえ好転反応のような困難な時期があったとしても、「この使命を果たすために、このプロセスは必要なのだ」と捉えることで、乗り越える力が湧いてきます。

- 使命感に導かれる生き方は、単に「生きている」という感覚だけでなく、「人生の意味」や「深い充足感」をもたらします。

内なる声に導かれる生き方の実践

-

内なる声に導かれる生き方を実践するためには、日々の生活の中で、以下のような意識を持つことが大切です。

-

「静かな時間」を設ける:瞑想、散歩、自然との触れ合いなどを通して、心の声に耳を傾ける時間を作りましょう。

- 日々の忙しさから離れ、自分自身と静かに向き合うことで、内なる声はよりクリアに聞こえてきます。

-

「興味や情熱」を追求する:自分が心惹かれること、時間を忘れて没頭できることには、人生の目的や使命のヒントが隠されています。

- たとえそれが些細なことのように思えても、興味のある分野を掘り下げ、体験してみることが大切です。

-

「行動を起こす」:内なる声や使命感に気づいたら、それを行動に移す勇気を持ちましょう。

- 小さな一歩でも、実際に行動することで、その方向性がより確かなものとなり、更なる気づきや機会を引き寄せます。

- 「専門家のサポート」を活用する:もし、自分の内なる声が聞こえにくい、あるいは使命感が見つけにくいと感じる場合は、心理セラピストやコーチングの専門家に相談することも有効です。

-

「静かな時間」を設ける:瞑想、散歩、自然との触れ合いなどを通して、心の声に耳を傾ける時間を作りましょう。

人間関係の質の向上:深い繋がりと愛のある関係性の構築

「恐れ」から「信頼」へ:関係性の変容

-

インナーチャイルドが傷ついていると、他者との関係において、見捨てられることへの恐れ、拒絶されることへの不安、あるいは相手を信頼できないといった感情が、無意識のうちに影響を与えていることがあります。

- 好転反応を経て、これらの「恐れ」に基づく関係性のパターンが変化し、「信頼」に基づいた、より健全で愛のある関係性を築くことが可能になります。

-

これは、過去の傷つき体験から身を守るために築いていた、他者との間にあった「壁」が取り払われ、「心の扉を開く」ことができるようになるプロセスです。

- 相手の善意を受け入れ、相手の過ちを許容し、そして自分自身もまた、相手に心を開いていくことができるようになります。

- この「恐れ」から「信頼」への変容は、人間関係における安心感と安定感をもたらし、より深いレベルでの繋がりを可能にします。

「共感」と「受容」による絆の強化

-

インナーチャイルドの癒しは、自己受容を深めるだけでなく、他者への「共感」と「受容」の能力も高めます。

- 自分自身の感情や経験を大切にできるようになると、自然と他者の感情や経験にも、より深く共感し、理解しようとする姿勢が生まれます。

-

この「共感」と「受容」の力は、人間関係における絆を強化し、お互いを尊重し、支え合う関係性を育みます。

- 相手の不完全さや弱さも、「それもその人らしさ」として受け入れることができるようになり、より寛容で、温かい関係性が築かれます。

- また、自分自身が受容されていると感じる経験は、相手への信頼を深め、さらなるオープンなコミュニケーションを促します。

「真の自分」を表現できる関係性の構築

-

インナーチャイルドの癒しと好転反応を乗り越えたあなたは、もはや過去の傷つきに縛られず、「真の自分」を、恐れることなく表現できるようになります。

- これは、人間関係において、相手に合わせるのではなく、自分の本当の気持ち、意見、そして願望を、正直に、しかし尊重をもって伝えることを意味します。

-

このような「真の自分」を表現できる関係性は、「真の親密さ」を生み出します。

- 相手もまた、「真の自分」を表現できる安心感を得ることができ、お互いの個性や価値観が尊重される、深いつながりが生まれます。

- これは、表面的な付き合いではなく、お互いの魂が響き合うような、豊かで愛のある人間関係を構築することを可能にします。

コメント